Le Carnaval et les chars à thèmes

À Florence, les fêtes vont scander les grands moments de la vie publique en associant le peuple aux heureux événements de ceux qui le gouvernent. Déjà commencées au temps de Laurent le Magnifique, ces fêtes sont évidemment la manifestation visuelle d’un projet politique :

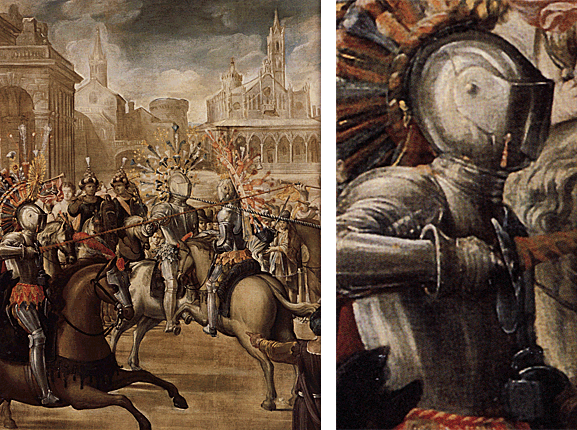

visites de souverains, avènements et mariages, où les jeux et les cortèges avaient toujours été d’usage. Le carnaval était un divertissement auquel les Florentins participaient avec un tel enthousiasme qu’aucun événement politique ou militaire, aussi néfaste fut-il, n’aurait pu les empêcher d’y assister chaque année. La littérature et l’art ont immortalisé les fêtes organisées pour le carnaval sous le régime de Laurent de Médicis. Des artistes de renom préparaient le cortège des chars « à thèmes ».

Commandé probablement par un membre de la famille Médicis, le panneau montre le cortège triomphal de David de Gath à Jérusalem. David tien la tête de Goliath, le géant qu’il vient de tuer. Cette peinture faisait probablement partie d’un cassone ou un autre meuble domestique.

Laurent en personne inventa de mascarades et des chansons pour la circonstance. La richesse de la décoration des chars, due quelquefois à l’imagination féconde des grands artistes florentins du Quattrocento, faisait une telle impression sur les esprits qu’on aurait voulu voir se renouveler périodiquement d’aussi merveilleux spectacles. Les figures allégoriques ou les personnages des œuvres comme la Divine Comédie, les Triomphes de Pétrarque, ou la Vision amoureuse de Boccace, reparaissaient dans les fêtes, bien tout à fait individualisés sous forme de masques, ou groupées savamment autour de la figure allégorique principale.

Jacopo del Sellaio (Fiesole, Museo Bandini)

La rivalité des dynasties et des cités en matière d’invention fastueuse, inclination générale de l’époque, finirent par donner à la formule un développement irrésistible. À la cour de Ferrare, la poétesse Cleofe Gabrielli de Gubbio chanta Borso d’Este. Elle lui donne comme escorte sept reines (les arts libéraux) avec lesquelles il monte sur un char. L’œuvre d’art la plus remarquable du temps de Borso, les fresques du palais Schifanoia, montrent des héros et des dieux montés sur des chars. L’entrée d’Alphonse de Naples sur un char triomphal fut un singulier mélange d’éléments antiques et d’éléments allégoriques. Le char traîné par quatre chevaux blancs, sur lequel il trônait était tout doré. Il était suivi d’un cortège d’élégants cavaliers et d’un char portant la Fortune et des sept Vertus à cheval.

(Ferrare, palais Schifanoia)

À Rome, sous Paul II, Sixte IV et Alexandre VI, nous verrons de magnifiques mascarades, destinées à reproduire l’image qu’on aimait le mieux à se retracer en ce temps-là, c’est-a-dire le cortège pompeux des anciens triomphateurs romains de l’Antiquité. Outre les personnages comiques et mythologiques, on y trouvait tous les éléments consacrés par la tradition : des rois enchaînés, des bannières de soie portant des textes, des sénateurs costumés à l’antique, des chars ornés de trophées, etc. Dans le Carnaval de 1513 où, en l’honneur de Léon X, furent imaginées deux séries de chars en forme de trionfi (Vasari, Vie de Pontormo). Léon X, pontife d’une prodigalité ruineuse, il aimait la gaité, le badinage, la musique, et les regardait comme un moyen de prolonger sa vie. Bien que son espoir de prolonger sa vie par une sérénité voulue reçût le démenti d’une mort prématurée.

Les triomphes étaient une imitation directe des antiques triomphes romains tels qu’on les connaissait d’après des reliefs antiques et qu’on pouvait les reconstituer d’après les auteurs.

Au cours du XVIe siècle, la fête tend, par un enrichissement régulier et par un formalisme plus marqué, à une organisation-type dont l’essentiel semble bien être : l’entrée ou le triomphe, la fausse bataille (giostra ou ballet allégorique) et la comédie. À partir du grand développement des entrées et des jeux (1525-1530), l’esprit de la fête s’accorda avec l’esprit du maniérisme, où elle s’épanouira (après 1540) pour connaître cette vogue féerique dans toute l’Europe au cours de la période 1560-1580.

Joutes et tournois

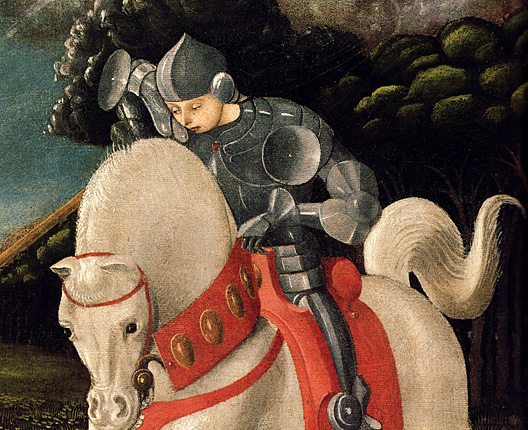

La joute (giostra en italien) était un mélange de jeu équestre et de démonstration d’adresse dans les exercices militaires. Le spectacle, qui avait généralement lieu de nuit, à la lumière de torches, se divisait en deux moments bien distincts. Tout d’abord la mostra, sorte de défilé dans lequel la brigata (le nom donné aux différents groupes de participants) voyait les protagonistes parader en exécutant toute une série de manœuvres habiles : jeter des lances en l’air pour les rattraper au vol, soumettre les chevaux à des pas et des mouvements complexes, par exemple. Venait ensuite le moment plus proprement militaire, qui se limitait à donner quelques coups de lance sur une cible, ou le combat entre deux cavaliers armés de lances ayant pour but de désarçonner l’adversaire. L’important c’était surtout de prouver sa virtuosité. D’ailleurs dans l’évolution de ces jeux militaires durant la Renaissance, la part de parade ne fera que croître, au détriment de l’aspect spécialement martial, chevaleresque. À Florence, Laurent de Médicis en 1469 fêtera ses vingt ans en sortant victorieux de la joute organisée, comme de coutume, pendant l’hiver. En février 1475 son frère Julien remporta le prix de la joute disputée place Santa Croce, démontrant à tous les habitants de la ville, amis et ennemis, la puissance de la famille. Les témoins de l’époque sont parvenus à saisir l’aspect symbolique de ces événements et à le transmettre à la postérité.

(New Haven, Yale University)

La giostra est à distinguer d’une autre forme de combat public : le tournoi. À Florence, le tournoi ne connaît pas la vogue de la giostra. Il s’agit en fait d’une véritable bataille organisée, où deux équipes de chevaliers, à cheval et/ou à pied, se rencontraient dans une mêlée, sur un terrain délimité par une palissade ou une barrière de bois. La bataille était peut-être simulée, c’est-à-dire que sa finalité portait plus sur sa dimension spectaculaire et ludique que proprement guerrière ; il n’empêche que les coups portés étaient bien réels. Des règles précises tentaient toutefois de normaliser les conduites, de codifier les gestes, d’instaurer des règles du jeu.

À Ferrare, à l’occasion d’importants événements mondains, la cour des Este organisait de jeux de joutes et des tournois. Les toiles du Conservatorio del Baraccano représentent avec une grande précision deux joutes qui se développent en champ ouvert. Dans une atmosphère courtoise, raffinée et galante, on voit s’affronter deux couples de chevaliers revêtus de splendides armures. Au premier plan, les hommes guerroient à la lance ; derrière eux, on croise l’épée, arme symbole du jeu guerrier.

La danse

Au même titre que la peinture ou la sculpture, la danse prend à la Renaissance une véritable indépendance théorique vis-à-vis d’autres pratiques, en vertu de techniques, de règles, de savoirs, de principes, d’espaces, de codes, spécifiquement chorégraphiques ; elle s’impose de fait comme une activité autonome, comme un champ de pratiques et de savoirs indépendants où l’art du geste prend tout son sens. La pratique chorégraphique a été réfléchie dans un certain nombre de traités fondateurs. L’essor des cours d’Italie du Nord (Florence, Milan, Ferrare, Mantoue) a rendu possible, dès la première moitié du Quattrocento un développement considérable des pratiques chorégraphiques. Trois traités théoriques furent publiés : De la arte di ballare et danzare de Domenico da Piacenza, (vers 1440) ; le Libro dell’arte del danzare d’Antonio Cornazano (1455) ; et le De practica seu arte tripudii de Gugliemo Ebreo (1463). Domenico da Piacenza, qui rédigea son traité très probablement à Ferrare, est le véritable initiateur de cette prise en main théorique.

Ces trois textes s’organisent tous de la même façon. Une première partie théorique, définit un certain nombre de catégories fondamentales de l’art chorégraphique. Une seconde partie, décrit minutieusement plusieurs dizaines de danses, obéissant à une typologie réglée. La majeure partie de ces balli – terme générique pour tout type de danse – est constituée par des basses-danses : les danseurs (en couple ou en trio) se tiennent de front ou se disposent en ligne l’un derrière l’autre.

Entouré d’une guirlande de feuilles d’acanthe et des cupidons jouant des instruments de musique. Le jeune homme porte inscrit sur la manche de son pourpoint une devise (Amedroit). En bas de l’image, un couple allongé s’adonne à des jeux de séduction, vers 1465-1480, Baccio Baldini (Londres, British Museum)

À la fin du Moyen Âge, se répand une nouvelle danse, rapide et rythmée, reposant sur des gestes brusques et désordonnés. Extrêmement populaire dans les cours de Bourgogne, d’Anjou et d’autres, elle gagne l’Italie à la fin du XIVe siècle, au point d’être la danse la plus mentionnée au Quattrocento (le terme italien est moresca). Les cours d’Italie du Nord sont les premières à s’emparer de la nouvelle danse, mais on la rencontre très vite dans toute l’Italie, à Florence notamment. Le Livre du Courtisan de Castiglione se fait encore l’écho du succès de la moresca. Elle tirait son nom à l’origine du combat des Chrétiens contre les Maures. L’originalité de cette danse tient à la part de mime et de théâtralité qu’elle suppose : les gestes de la danse se confondent avec les gestes de la conquête amoureuse. Sans doute est-ce pour cette raison que des morisques se trouvent souvent insérées au cœur des jeux théâtraux, passions ou mystères du XVe siècle. La célèbre fresque d’Antonio del Pollaiolo sur les murs de la villa La Gallina qui représente des personnages dansant frénétiquement, seraient en train d’exécuter une moresca.

Le lieu de la fête

L’espace de la fête est celui de la ville entière : les rues, les places, les carrefours, les quais de l’Arno sont métamorphosés par des décors qui font du lieu de la fête un espace imaginaire. L' »entrée » métamorphose la rue, la giostra la place, la comédie la cour intérieure ou la salle. Rien n’est plus délicieux pour le peuple que de se perdre dans les endroits où il passe chaque jour et de ne plus reconnaître la ville où il habite. Cette transfiguration correspond bien au goût de l’époque où l’imaginaire se mêle au réel, où l’on raffole des errements des sens. Pendant que les Florentins, aux jours de Carnaval, s’amusaient à se battre à coup d’œufs parfumés, des poètes, des musiciens, des artistes, des acteurs se retrouvaient entre eux pour réciter des poèmes, donner des spectacles privés, chantent des chants de Carnaval.

(Ecouen, musée national de la Renaissance)

Les bâtiments, les personnages habillés en costumes modernes, sur cet espace scénique du Quattrocento sont remarquables. Le peintre transpose la modernité sur une œuvre humaniste qui traite d’un événement historique de l’Antiquité.

Les fêtes qu’en 1459 Florence avait offertes à Galeazzo Maria Sforza, fils du duc de Milan, envoyé en qualité d’ambassadeur par son père, ainsi que d’autres hôtes illustres, consistèrent en une joute qui eut lieu le 29 avril sur la place Santa Croce, un bal au Marché Neuf, une « chasse » sur la place de la Seigneurie avec des bêtes féroces et des automates (dont une boule de bois à l’intérieur de laquelle se tenait un homme chargé d’aiguillonner les fauves) et enfin un banquet au palais Médicis, au terme duquel ont pu assister à un pas d’armes nocturnes qui se déroulait sous les fenêtres du palais, dans la rue opportunément couverte de sable et illuminée aux flambeaux.

(Florence, Palazzo Vecchio, appartement d’Eléonore, salle de Gualdrada)

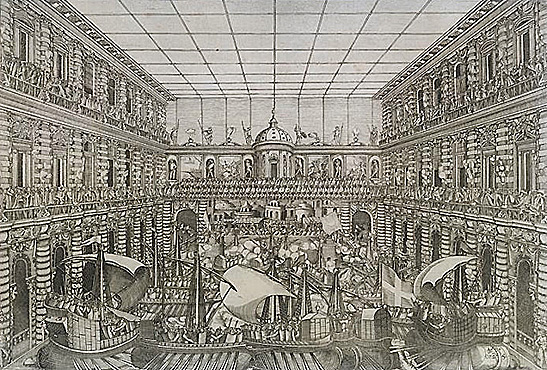

(Cleveland, Museum of Art)

Le cortile eu une valeur privilégiée pendant la phase décisive d’expansion du théâtre, entre 1470 et 1540-1550. Dans la cour du palais Pitti, inondée et couverte d’un dais pour la circonstance, des naumachies étaient organisées. À Milan, Léonard de Vinci dirigeait les fêtes du duc ainsi que celles des autres seigneurs ; une de ses machines, représentait, sous la forme d’une sphère colossale, les corps célestes avec les mouvements propres à chacun d’eux.