Friedrich : esthétique et frisson du sublime

Caspar David Friedrich (Greifswald 1774- Dresde 1840) a incarné l’âme émotive et spirituelle du romantisme ; pour lui, la peinture était une méditation sur le sens de la vie et la destinée de l’homme après la mort. Friedrich a su transporter dans ses toiles les concepts de l’idéalisme et du romantisme allemand : Emmanuel Kant, le plus grand philosophe de l’idéalisme, appelle « sublime » un sentiment qui traverse toute l’Europe et dont on observe en littérature et en art certains des principaux résultats. Face aux manifestations les plus grandioses de la nature – bourrasques, montagnes enneigées, brouillard impénétrable -, l’homme éprouve des sensations contradictoires d’émerveillement et d’impuissance. Un esprit mystique, une grande âme universelle imprègne le monde de la nature, et l’individu doit participer par l’abandon des sentiments, pour comprendre et sentir qu’il est un élément de ce mystère. Comme des nombreux poètes romantiques allemands, comme Novalis et Goethe, Friedrich est attiré par l’infini : le regard traverse la toile pour se perdre dans le lointain.

Caspar David Friedrich

(Winterthur, Fondation Oskar Reinhart)

Dans leur parfaite immobilité, les paysages de Friedrich sont des images spirituelles, chargées de significations symboliques. La présence de la barque est ici allégorique, comme symbole de la traversée de l’homme vers le royaume des dieux. Le personnage habillé en costume traditionnel allemand (il s’agit peut-être de l’artiste) regarde l’horizon comme symbole d’espérance ; la femme avec une robe rouge, couleur qui symbolise la vertu de la charité s’agirait de l’épouse de Friedrich.

Après des études à l’Académie de Copenhague, Friedrich s’établit en 1798 à Dresde, où il restera pendant toute sa carrière. Défenseur convaincu d’un art authentiquement « allemand », il oppose le charme du paysage germanique et du gothique aux lumières et aux ruines classiques, renonçant délibérément au canonique voyage en Italie. L’émotion et la contemplation de la nature font le charme des paysages de Friedrich, où les éléments symboliques deviennent de plus en plus nombreux au fil du temps.

Emblématique du romantisme allemand, cette toile exprime à la fois la désolation et une alternative aux ruines solaires méditerranéennes du courant néoclassique : les arbres dénudés qui entourent la ruine abandonnée font songer aux dalles d’un cimetière, et une gamme très restreinte de tonalités gris brun traduit une mélancolie désespérée.

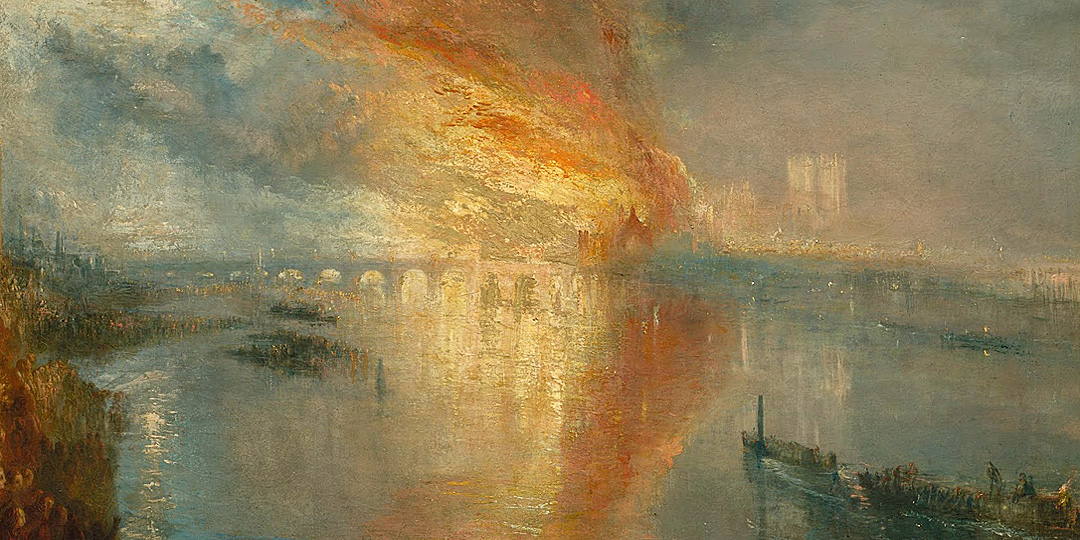

Turner, le peintre voyageur

Joseph Mallord William Turner (Londres 1775 – 1851), son talent très précoce fut encouragé par son père qui lui fit fréquenter l’école de peinture de la Royal Academy, il n’avait que quinze ans. À ses débuts, il fut graveur et aquarelliste, mais, à partir de 1796, il se consacra à la peinture à l’huile. Il travailla tout d’abord dans le sillage de la tradition topographique, en reproduisant les lieux découverts lors de ses vagabondages dans les campagnes anglaises. Grand admirateur des paysages de Nicolas Poussin et de Claude Lorrain, il subit son influence, mais, en même temps il continua à expérimenter des nouvelles solutions formelles. Il apprit à dépasser le détail réaliste pour aller vers une conception plus libre et plus lyrique du paysage.

William Turner (Londres, National Gallery)

Cette peinture est accrochée au musée de Londres à côté du « Port de mer » de Claude Lorrain. Il s’agit d’une clause du testament de Turner stipulant que cette œuvre et « Lever de soleil dans la brume », devraient toujours être présentées ainsi. Une réponse point par point : rien n’y manque, ni les édifices antiques, ni les arbres dont la cime s’inscrit délicatement sur le ciel, ni dans le lointain, le lever du soleil posant partout des touches de lumière suave, ni les reflets glissant sur l’eau.

Après avoir sillonné les différents sites d’Angleterre réputés pour leur pittoresque, en 1802 Turner voit enfin le continent s’ouvrir à lui, grâce à la paix d’Amiens qui met fin aux guerres du Consulat. Il sillonne la France (Calais, Paris), puis les Alpes et la Suisse. Les Alpes sont pour Turner une découverte et un choc par leur puissance massive et leurs neiges éternelles. Il est fort impressionné par les gorges, défilés et précipices qui lui fournissent une authentique vision de caractère sublime. Il en exprime l’atmosphère angoissante et la sensation d’étouffement dans des toiles comme Le col du Saint-Gothard.

Plus encore que par les souvenirs et monuments historiques, plus que par l’harmonie des sites naturels, Turner devait être définitivement marqué par la lumière italienne. La découverte de cette lumière en 1819 (un premier circuit en Italie, par Turin, Venise, Rome et Naples), tournant capital dans sa vie de peintre, a marqué la fin d’une première carrière, axée sur la représentation des sites dans un sens sublime, tandis qui s’ouvrait une seconde carrière, vouée à la recherche de la lumière par la couleur. La veine italienne a inspiré durant les trois décennies suivantes de très nombreux paysages à l’huile. Venise en particulier a été peinte sous tous les aspects, tantôt avec une précision digne de Canaletto dans Le Pont des soupirs, le palais ducal et la douane (1833), tantôt réduite au scintillement lumineux de La douane, San Giorgio, Citella, vue des marches de l’hôtel Europa (1842).

Bientôt pourtant, le paysagiste qu’était fondamentalement Turner devait souvent abandonner les prétextes historiques et rechercher dans la nature seule des sujets de catastrophes. Ils ne manquaient pas, depuis les drames de la montagne jusqu’aux incendies et à toutes les tragédies de la mer (L’Aube après le naufrage, vers 1841).

La tempête s’éloigne, une seule trace subsiste du drame de la nuit – un chien rescapé hurlant à la mort sur la plage pour appeler ses maîtres noyés, tandis qu’une aube nouvelle colore le ciel et la mer.

Après tant de catastrophes naturelles, sublimes ou romantiques, peut-on voir dans Pluie, vapeur et vitesse de 1844, un signe d’espoir, une victoire sur la nature ? Ce tableau demeure sans doute l’œuvre qui résume le mieux la conquête par Turner d’une vision réellement moderne. Le souffle ardent qui embrasse ses toiles et emporte la matière picturale dans un tourbillon, l’intensité des couleurs, la liberté technique associée à la grande sûreté de la touche, tout concourt à donner à cet art une puissance émotive et un degré d’abstraction inégale de son temps.

La campagne de Constable

Avec d’autres artistes, John Constable (East Bergholt 1776 – Londres 1837) réagit à la tradition paysagiste classicisante en peignant d’après nature, afin de saisir les effets de la lumière sur l’eau, les arbres et les champs. Dans ses écrits théoriques, Constable affirme que le ciel et les nuages sont des éléments essentiels du paysage. En représentant des scènes de son Suffolk natal, de la côte méridionale et des campagnes des environs de Salisbury, Constable exprime dans ses toiles et aquarelles une profonde émotion devant la beauté et l’harmonie de la nature, traversée toutefois des signes de l’activité humaine : charrettes, fermes, cathédrales.

(New York, Metropolitan Museum of Art)

La ville de Salisbury, sa cathédrale et ses prairies marécageuses apparaissent dans de très nombreuses œuvres porteuses d’une intense charge affective. La flèche pâle et aérienne de la cathédrale surgit entre les masses sombres des arbres. Constable a su saisir la grandeur de cette belle architecture du Moyen Âge anglais.

Constable représente, à gauche, l’archidiacre Fisher, son meilleur ami, qui résidait à proximité de la cathédrale. C’est chez lui que le peintre devait venir en 1828 chercher refuge après la mort de sa femme.

Delacroix n’a jamais marchandé son estime à Constable. Il notait dans son Journal, le 9 novembre 1823 : « Ce jour j’ai vu une esquisse de Constable, admirable chose et incroyable. L’année suivante, après avoir découvert d’autres œuvres du peintre exposées au Salon il poursuivait » : « Ce Constable me fait grand bien ». Il connaissait donc les deux genres d’œuvres produites par Constable, une esquisse particulièrement admirée et des tableaux « finis » pour être exposés, parmi lesquels La charrette de foin (1821) et une Vue de Hampstead.

Constable a exécuté cette grande toile au cours de ses hivers passés à Londres, à partir d’esquisses et d’études réalisés à la campagne. La vue donne sur la maison du fermier Willy Lott, située près du Moulin de Flatford, qu’exploitait le père de Constable. Le tableau suscitait l’admiration des amis les plus intimes de l’artiste, mais n’avait aucun succès dans les expositions londoniennes. En 1823, l’artiste la vendit avec deux autres tableaux à un marchand anglo-français qui les exposa à Paris et à Lille. À ce moment, le travail de Constable fut enfin compris, en particulier par des peintres comme Delacroix.

Homme de son terroir, Constable avait des liens affectifs très étroits avec la région de l’East Anglia qui l’avait vu naître. C’est cela qu’il voulait peindre, sans idéalisation, sans charmes surajoutés. Les aquarelles de Girtin et Agar et l’ange de Claude Lorrain furent, selon son biographe, les premières œuvres qui lui servirent de « guides pour l’étude de la nature ». Ruysdael, Rubens, Wilson et Annibal Carrache figurent au nombre des autres « guides fiables », dont il copia les œuvres au cours de sa jeunesse. Dans son pays, son art rencontra une certaine perplexité et c’est seulement en 1829 qu’il fut admis à la Royal Academy. Écrivant un jour d’Ipswich : « J’ai l’impression de voir du Gainsborough dans chaque haie et chaque arbre creux ». Il fut aussi influencé pas des peintres contemporains, et n’oublia jamais le conseil que lui avait donne Benjamin West, alors président de la Royal Academy : « N’oubliez jamais, monsieur, que la lumière et l’ombre ne sont jamais immobiles {…} dans vos ciels {…} recherchez toujours la luminosité même plus les effets les plus sombres {…} vos noirs doivent ressembler à ceux de l’argent et non à ceux de plomb ou de l’ardoise. »

Le père de Constable était un riche meunier du Suffolk. « Lorsque je regarde un moulin peint par John, dit un jour le frère du peintre, je vois qu’il va se mettre à tourner, ce qui n’est pas toujours le cas de ceux qui sont peints par d’autres artistes. » La fidélité de Constable à la nature et son attachement à son environnement natal sont devenus légendaires. La peinture doit toute sa beauté à son ciel, un véritable paysage nuageux : des colonies de nuages émergent de l’horizon pour former la voûte céleste. Ayant travaillé dans le moulin de son père, Constable devait avoir été sensibilisé à l’apparence et au comportement des nuages.

Camille Corot

Jean-Baptiste Camille Corot (Paris 1796-1875) fut formé auprès de peintres de paysage historique, Michallon puis Bertin, qui l’encouragèrent à peindre en plein air. Peu attiré par les maîtres du passé, il trouve en Italie un attrait renforcé pour l’étude des ordonnances de la nature, et tire de ses études très libres (Le Colisée, Paris, Louvre) des œuvres alliant une trame encore rigide à une lumière extrêmement poétique (Le Pont de Narni, 1827). Il travaille par la suite à Barbizon, gardant toujours cette lumière pâle et argentée venant de l’Italie, exécutant d’infinies variations sur les feuillages impalpables de scènes de forêts animées de petits personnages mythologiques (Homère et les bergers, 1845, musée de Saint-Lô ; La Danse des nymphes, 1860, Paris, musée d’Orsay). De ces sous-bois parcourus par les nymphes dans une atmosphère légèrement brouillée, au lyrisme discret, émane un sentiment à la fois élégiaque et irréel, tandis que ses portraits, construits avec fermeté, ont un aspect méditatif et étrange.

Corot avait composé deux vues du pont d’Auguste à Narni, lors de son séjour à Rome, une version se trouvant au Louvre. Dans cette scène, on peut bien mesurer la « révolution » qu’il opère dans la peinture du paysage. Composé comme un décor, avec des éléments destinés à marquer le relief du premier plan et quelques figurants en costume.

Le ciel couvert de nuages rappelle les paysages de Constable. L’image de la cathédrale, qui symbolise la création de l’homme et sa relation avec la nature représentée par les arbres, sont des éléments récurrents dans les œuvres des peintres romantiques. La partie inférieure, avec des personnages entre les blocs de marbre, est un clin d’œil aux paysagistes romains du XVIIe et XVIIIe siècles. Corot les avait étudié pendant son premier séjour à Rome.

À la fin de sa vie, Corot fait poser des modèles dans son propre atelier pour des toiles qui sont à mi-chemin entre le portrait et la scène d’intérieur. Ces portraits se rattachent soit à la tradition des figures de fantaisie, illustrée par Fragonard au siècle précédent, soit à des représentations de ses proches, parfois sur fond de paysage très médité (Claire Sennegon, 1838, Louvre).

Voir biographie complète de Camille Corot