- Hubert Robert : Premières années et influences.

- Hubert Robert à Rome

- Hubert Robert à Paris

- L’intérêt de Robert pour l’Antiquité classique française

- Hubert Robert et le rôle de peintre paysagiste

- Hubert Robert pendant la Révolution

- Hubert Robert : Au Louvre après la Révolution

- Hubert Robert : Peintre des ruines

Hubert Robert : Premières années et influences.

Hubert Robert, connu pour ses peintures grandioses et fantastiques de ruines et d’antiquités classiques, est né en 1733 à Paris. Son père, Nicolas Robert, et sa mère, Jeanne Catherine Charlotte Thibault, étaient au service de François Joseph de Choiseul, marquis de Stainville, ambassadeur de Louis XV auprès du duché de Lorraine. L’éducation classique de Robert a été complétée sous la tutelle de l’humaniste Charles Batteux au Collège de Navarre, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, de 1745 à 1749. L’éducation libérale et élitiste de Robert a renforcé son intérêt pour les classiques. À l’âge de vingt et un ans (1754), Hubert Robert part pour l’Italie, réalisant ainsi son ambition d’approfondir ses études sur l’architecture antique. Ses voyages ont également été rendus possibles grâce à ses liens avec la famille Choiseul, en particulier avec Étienne François de Choiseul, fils de l’employeur de son père, alors ambassadeur de France à Rome.

Dès son plus jeune âge, Hubert Robert a été fortement exposé aux coutumes et au style de vie des classes supérieures. Les érudits ont noté l’aisance avec laquelle Robert, plus âgé, communiquait avec une grande variété de personnes occupant des positions influentes – membres de la noblesse, du clergé, diplomates, ministres, etc. Il reçut d’importantes commandes comme Le Bassin de baignade, qui faisait partie des sis toiles réalisées pour le comte d’Artois, frère de Louis XVI, destinées à la salle de bain du château de Bagatelle. Le succès et la popularité de Robert en tant qu’artiste dans ses dernières années sont largement dus au généreux mécénat et aux relations qu’il s’est forgées dans sa jeunesse. Sa situation privilégiée lui permit de bénéficier de l’éducation la plus progressiste de l’époque et de la plus grande visibilité pour s’établir en tant qu’artiste à succès.

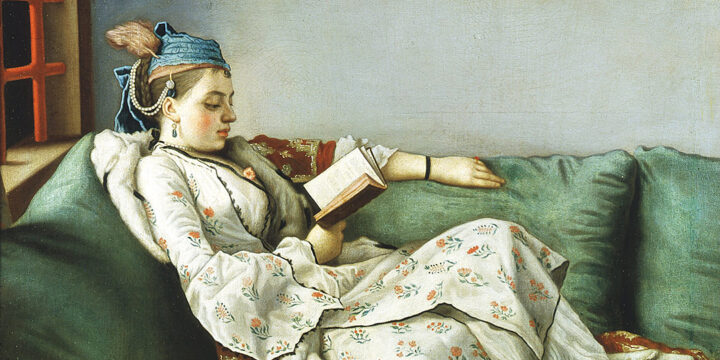

New York, Metropolitan Museum.

Hubert Robert à Rome

Hubert Robert arrive à Rome en 1754 avec la suite du comte de Stainville (futur duc de Choiseul) (1719-1785), qui venait d’être nommé ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et put user de son influence pour faire accepter Robert à l’Académie de France à Rome. Bien que Robert n’ait jamais reçu le Prix de Rome lui fut attribué la bourse d’étude qui permettait aux futurs artistes d’étudier dans la ville. Stainville est le principal protecteur de Robert jusqu’en 1759, date à laquelle Robert est nommé pensionnaire de l’Académie. Pendant son séjour à l’Académie, Robert, qui a un goût prononcé pour l’architecture, étudie les antiquités et les monuments modernes de Rome. Il a également pu rencontrer deux artistes qui sont devenus ses mentors et qui ont eu une influence très importante sur son œuvre. Le premier est Giovanni Paolo Panini (1691-1765), qui était déjà un grand maître du caprice architectural. Ces paysages fantastiques réunissaient plusieurs monuments et différentes typologies de bâtiment en une seule composition. C’est probablement sous le mentorat de Panini que Robert a commencé à développer son propre style de caprice, pour lequel il est connu.

Barnard Castle, The Bowes Museum.

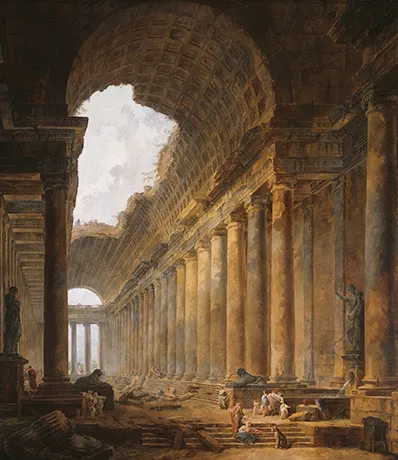

En plus d’étudier avec Panini, Robert reçoit le soutien de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), le célèbre et prolifique vedutisti, dont l’atelier était situé juste en face de l’Académie. Les gravures de Piranesi ont été une source d’inspiration supplémentaire pour les célèbres caprices de Robert. En regardant le tableau de Robert Le vieux temple (1787-1788) et en le comparant à l’une des gravures de Piranesi, Basilique de Maxence et Constantin (1757), on peut voir que Robert utilise la même perspective diagonale (bien que moins dramatique) que Piranesi utilise dans un grand nombre de ses œuvres. En outre, les deux œuvres accentuent la monumentalité des architectures en insérant de petites figures, presque minuscules, au premier plan. La végétation qui pousse autour du temple et de la basilique en ruine contribue à mettre en évidence et à dramatiser leur niveau de délabrement.

Art Institute of Chicago.

Pendant son séjour à Rome, Hubert Robert a également rencontré le peintre français Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) qui deviendra son ami. Robert, Fragonard et un autre artiste, l’abbé de Saint-Non (1727-1791), voyagent à travers l’Italie du Sud, créant de nombreux dessins en chemin, comme Le Nymphée de la Villa de Papa Giulio (vers 1761). Robert réalise souvent ces œuvres in situ, se donnant beaucoup de mal pour observer ses sujets sous des angles spécifiques, même si cela nécessite des positions assez dangereuses ou précaires. Au cours de ses trois dernières années à Rome, peut-être en prévision de son retour à Paris, Robert a produit un nombre important de dessins, dont la série de dix, Les Soirées de Rome (1763/1764). Plus tard dans sa carrière, bien après avoir quitté Rome en 1765, Robert continuera à se référer à ces dessins lorsqu’il peindra des images de la ville.

New York, Metropolitan Museum.

Hubert Robert à Paris

Hubert Robert revient à Paris en juillet 1765, à l’âge de trente-deux ans. Un an à peine après son retour de Rome, Robert devient membre à part entière de l’Académie royale de peinture et de sculpture et est également nommé associé au cours de la même session, ce qui constitue une réussite impressionnante. Habituellement, ces nominations se font en deux étapes distinctes et prennent plusieurs années aux artistes, mais l’œuvre d’admission de Robert, un caprice intitulé Port de Ripetta, Rome, a été si bien reçue qu’elle lui a permis de sauter ce long processus. La composition fictive du tableau représente le Panthéon, déplacé de son emplacement d’origine et placé au centre de Rome, près du Tibre, dans le port de Ripetta (aujourd’hui détruit). Elle présente une palette chaude semblable à celle des peintures de Panini, ainsi qu’une perspective angulaire qui rappelle les gravures de Piranesi. Avec ce tableau, Hubert Robert présente douze autres œuvres au Salon de 1767, dont trois autres vues de ruines, quatre paysages, trois compositions d’architecture réelle ou imaginaire et deux tableaux pittoresques. Robert a également exposé une grande toile décorative d’un paysage italianisant lors de ses débuts. Il a continué à présenter ses œuvres dans les Salons jusqu’en 1798.

Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Après ses premiers succès à l’Académie, Hubert Robert continue à développer son style caractéristique en incorporant des ruines romaines dans des paysages imaginaires français et italiens, et commence progressivement à peindre sur des toiles plus monumentales. Ses relations puissantes lui ont permis de mener une vie confortable, logeant dans des résidences royales de 1771 à 1778 et recevant des commandes du roi et de riches aristocrates français. Il était également très populaire auprès de mécènes russes tels que le comte Alexandre Stroganov (1733-1811), président de l’Académie Russe des arts, les Yusupovs, une famille noble connue pour son immense richesse, et même Catherine II (1729-1796), l’impératrice de Russie.

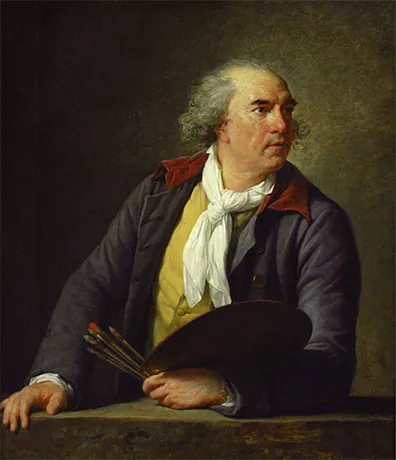

Hubert Robert, Collection particulière.

Après 1778 et jusqu’en 1802, Hubert Robert s’installe au Louvre, alors palais royal, pour participer au projet de transformation de la Grande Galerie en musée destiné à présenter la collection royale au public. La création d’une galerie publique avait été proposée à l’origine par le critique d’art Étienne La Font de Saint-Yenne (1688-1771) en 1747, mais le musée n’a été créé qu’après la Révolution française. De 1778 à 1788, Robert conçoit également des jardins et des intérieurs pour ses clients. Il reste à Paris jusqu’à sa mort en 1808. À cette époque, Robert a vécu plusieurs moments clés de l’histoire de France : la fin de la monarchie, la Révolution française et le début du régime napoléonien.

L’intérêt de Robert pour l’Antiquité classique française

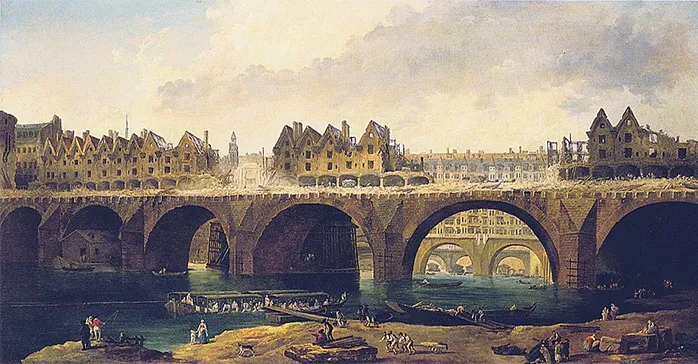

À son retour à Paris en 1765, Hubert Robert s’inspire de son séjour en Italie pour ses nouvelles peintures et se lance dans un projet visant à représenter l’Antiquité classique française avec la même vigueur et les mêmes détails que ceux qu’il utilisait à Rome dans ses capricci, des peintures représentant des paysages fictifs avec des ruines classiques. L’artiste s’est particulièrement intéressé à l’urbanisme et aux rénovations qui ont eu lieu à Paris entre 1786 et 1809. Bon nombre de ces rénovations ont été effectuées afin d’améliorer la circulation de la Rive Gauche à la Rive Droite. La construction de nouveaux ponts, dont le Pont-au-Change et le Pont-Marie, et la démolition de bâtiments plus anciens ont permis d’offrir de nouveaux points de vue sur la ville. Les espaces urbains sont transformés et Robert profite de l’occasion pour explorer l’application du style caprice à la ville moderne.

Exposé au Salon de 1789, Monuments de Paris est une vue peinte de nombreux sites parisiens célèbres, géographiquement sans rapport les uns avec les autres, réunis dans un même espace. Ce tableau s’inscrit dans la continuité des précédents capricci de Hubert Robert. Robert ne tient pas compte des proportions et des mesures exactes des monuments, privilégiant la juxtaposition des sites et les relations architecturales entre eux. À l’instar des églises romanes, dont l’essence est stable et fondée, la représentation par Robert de monuments tels que la Porte Saint-Denis et la Fontaine des Quatre Saisons renvoie à l’intemporalité des ruines classiques. Des figures humaines miniatures sont dispersées au premier plan, vêtues d’habits à la fois classiques et modernes. À l’époque où ce tableau a été peint, quelques structures du tableau de Robert étaient inachevées : la colonnade du Louvre et le dôme de Sainte-Geneviève. Les monuments sont situés dans un lieu qui rappelle les sites archéologiques, car le tableau présente des lavis de bruns et de gris.

Face à la modernité et à l’évolution du paysage urbain parisien, Hubert Robert s’intéresse toujours à l’architecture ancienne et à la manière dont ces structures fonctionnent dans une nouvelle ère. En appliquant le style caprice et en l’adaptant à la représentation de sites parisiens, Robert démontre la présence durable de l’antiquité classique dans la formation de la ville nouvellement transformée.

Hubert Robert et le rôle de peintre paysagiste

Au-delà de ses peintures de ruines, Hubert Robert était connu comme concepteur de jardins pour de nombreux membres de la noblesse française. Le rôle de peintre paysagiste, un rôle hybride, permettait à l’artiste d’osciller entre les « mondes de l’illusionnisme bidimensionnel et tridimensionnel ». Plus particulièrement, Robert a été le principal concepteur de jardins du château de Méréville, propriété du marquis de Laborde, banquier et percepteur d’impôts à la cour de France, qui a acquis le domaine en 1784. Inspiré de la tradition paysagère britannique Robert fut chargé de rendre compte de l’intérêt profond de Laborde pour l’antiquité classique, jusqu’à la réalisation de copies de sculptures classiques célèbres et d’éléments architecturaux dans le parc. La maîtrise de Robert en tant que peintre paysagiste est évidente dans son tableau Vue du parc de Méréville, peint en 1786. Conçu comme un « pays d’illusions », le peintre utilise le dynamisme et l’irrégularité des falaises naturelles et des cours d’eau. Les structures classiques placent le spectateur dans un lieu construit artificiellement tout en offrant un retour bucolique à la nature. L’inclusion de ruines dans le parc était très en vogue à la fin du XVIIIe siècle, car elle soulignait la richesse et le goût raffiné du propriétaire.

Hubert Robert, Collection particulière.

Hubert Robert, s’inspirant de sa propre compréhension de l’esthétique du paysage, s’est efforcé de créer des vues intéressantes et dynamiques à partir de tous les points de vue du jardin. Robert mettait au défi les visiteurs se promenant dans le jardin, de découvrir des vues nouvelles et spectaculaires, tout en offrant des vues surprenantes à découvrir.

Bien que Hubert Robert soit surtout connu comme peintre de ruines, son rôle de « peintre paysagiste » lui a permis d’influencer les qualités émotionnelles d’un paysage de jardin et l’imagerie associée à la nature dans ses commandes. Le rôle du peintre-jardinier, comme celui du peintre de ruines, légitimait le statut et l’éducation d’un peintre comme Robert. L’artiste était un touche-à-tout et pouvait facilement satisfaire les goûts des classes supérieures. Robert a intégré sa créativité en matière de planification architecturale et sa connaissance de l’antiquité romaine dans un paysage de jardin, démontrant ainsi son ingéniosité et sa créativité en tant qu’artiste.

Hubert Robert pendant la Révolution

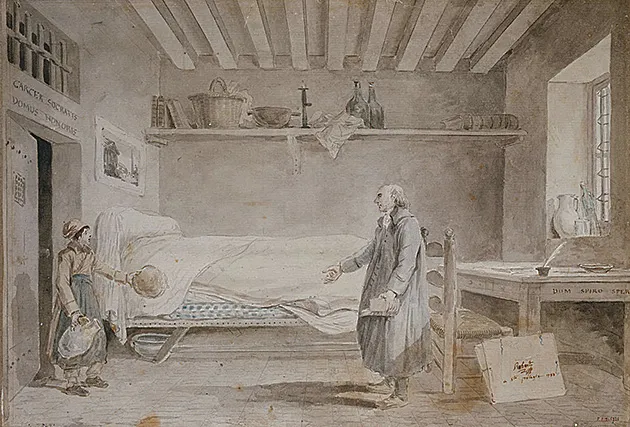

Malgré sa réputation de peintre de la haute société, Hubert Robert choisit de rester à Paris pendant la Révolution française. Il vit avec sa femme à Auteuil, dans la banlieue de la ville, et continue à travailler sur des commandes pour des aristocrates et à occuper des postes officiels. Il entretient même des relations cordiales avec certaines de ses connaissances les plus militantes. Hubert est finalement arrêté en octobre 1793 en vertu de la loi sur les suspects « pour son manque de patriotisme notoire » et ses « liens avec les aristocrates ». La raison officielle de son arrestation est que Robert n’a pas renouvelé sa « carte de civisme ». Neuf personnes, dont le libraire François Jean Baudouin (1759-1835), signent son mandat d’arrêt. Robert passe trois mois à Saint-Pélagie, puis six mois à Saint-Lazare. Sa détention à Saint-Lazare est apparemment assez laxiste, puisqu’on lui donne du matériel artistique pour dessiner et qu’on lui permet de rendre visite aux autres internés de la prison. Par conséquent, Robert a pu produire un grand nombre de peintures, d’aquarelles, de gouaches et d’assiettes peintes pendant son internement.

Hubert Robert, Paris, musée Carnavalet.

Paula Rea Radisich affirme dans Hubert Robert : Painted Spaces of the Englightenment que les œuvres produites par Robert en prison étaient « … des déclarations politiques dans lesquelles le moyen d’expression de l’artiste découle des conventions visuelles des beaux-arts ». En effet, il est possible que Robert ait fait une déclaration politique dans son œuvre Un détenu de la prison Saint-Lazare (1794), qui met en évidence un chapeau avec la cocarde tricolore qui était devenue un symbole de la Révolution en 1789. Il est également possible, cependant, que Robert, qui a maintenu une attitude généralement non partisane tout au long de sa carrière, ait simplement utilisé le symbole du patriotisme pour s’intégrer et éviter d’attirer davantage l’attention ou les soupçons. Une lettre qu’il adresse à la Convention nationale en février 1794 confirme cette idée de la volonté de l’artiste d’agir comme un caméléon politique. Dans cette lettre, Hubert Robert offre deux croquis représentant des scènes de la Révolution en échange de sa liberté. Il est clair qu’il est prêt à adopter une attitude révolutionnaire si cela signifie qu’il sera libéré de Saint-Lazare. Bien que l’échange n’ait jamais été exécuté, Robert a finalement été libéré en août 1794.

Hubert Robert : Au Louvre après la Révolution

Après avoir été emprisonné pendant la Révolution française, Hubert Robert a repris son poste de conservateur au musée du Louvre à Paris. Il a d’abord été chargé de réaménager la Grande Galerie du Louvre, mais ce projet n’a jamais abouti. Il devait classer, gérer et exposer les œuvres d’art et était donc profondément impliqué dans la formation des espaces d’exposition. Les peintures exécutées par Robert pendant son emploi permettent de mieux comprendre les rénovations prévues. Deux tableaux, exposés ensemble au Salon de 1796, illustrent les idées de Robert sur le réaménagement des salles du musée : Le Projet pour la Grande Galerie du Louvre, peint en 1796, met en évidence le couloir spacieux et voûté d’une exposition. Une longue perspective diagonale du couloir avec des personnages en train d’exposer des tableaux sur les murs donne de la profondeur au tableau. Ce tableau, outre qu’il démontre l’habileté de l’artiste, montre l’implication et l’attention avec lesquelles Robert a réimaginé les couloirs du Louvre. Les concepteurs du musée avaient espéré inclure un éclairage plus naturel et plus lumineux dans l’espace d’exposition afin de permettre aux visiteurs de contempler la collection de peintures royales avec aisance.

Paris, musée du Louvre.

Le Projet pour la Grande Galerie du Louvre a été accompagné et exposé avec la Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruines de Robert, qui offre une vue imaginaire du musée. Parallèlement à ses précédentes peintures de ruines, Robert prend la liberté de représenter la Grande Galerie en ruines, avec sa voûte détruite et des figures s’agitant parmi les décombres et les détritus. Ces deux tableaux permettent de dresser le portrait de Hubert Robert en tant que peintre consciencieux et populaire, comme en témoignent ses nombreuses commandes et la confiance que lui accordent les institutions. Mais Robert est aussi un artiste indépendant et créatif qui remet en question l’idéalisation. La Vue imaginée de Robert, portrait sombre d’un avenir ravagé par le temps, ouvre la voie à de nombreuses interprétations, qu’il s’agisse d’une déclaration politique sur l’avenir de la France après la Révolution ou d’un retour à ses peintures de caprices. Il n’est pas difficile de voir que Robert propose un sous-entendu critique dans ses peintures. Si le Louvre représente l’évolution des systèmes politiques après la Révolution française, Robert s’interroge sur les mérites et la longévité d’un tel effort. La juxtaposition de ces deux tableaux donne un aperçu du point de vue de l’artiste sur la postérité et la stabilité de la France.

Paris, musée du Louvre.

Hubert Robert : Peintre des ruines

Tout au long de sa carrière, Hubert Robert a également produit des œuvres axées sur la campagne, les gens et la vie quotidienne. Cependant, ses œuvres les plus belles et les plus connues sont celles qui représentent des ruines et des paysages fictifs. C’est le philosophe Denis Diderot (1713-1784) qui a inventé l’expression « Robert des Ruines » dans ses écrits sur le Salon de 1767, soulignant ainsi la spécialité de l’artiste. Diderot, profondément impressionné par certaines des œuvres exposées de Robert, écrit avec enthousiasme : « Ô les belles, les sublimes ruines ! Quelle fermeté et en même temps quelle légèreté, sûreté, facilité du pinceau ! Quel effet ! quelle grandeur ! » De toute évidence, la maîtrise de Robert dans la représentation des ruines imaginaires et réelles a incité de nombreuses personnes, dont Diderot, à s’interroger sur la signification du temps. Sa critique des œuvres de Robert dans le Salon de 1767 se transforme à certains moments en une poétique contemplative, voire sombre : « Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe, il n’y a que le monde qui reste, il n’y a que le temps qui dure ».

Madrid, Museo nacional Thyssen Bornemisza.

Bibliographie

Collectif. Hubert Robert (1733-1808). Evergreen, 2017

Jean de Cayeux. Hubert Robert. Fayard, 1989

Guillaume Faroult. Hubert Robert : Un peintre visionnaire. Somogy, 2016

Collectif. Hubert Robert, la fabrique des jardins. Reunion des Musées Nationaux, 2017