Pierre Bonnard et le mouvement nabi

Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses 1867 – Le Cannet 1947), fils d’un haut fonctionnaire parisien et d’une Alsacienne, il commença des études de droit, mais s’oriente bien vite vers l’École des beaux-arts de l’Académie Julien, où il noue des liens étroits avec Vuillard, Denis, Roussel et Sérusier. Ce dernier qui avait connu Gauguin à Pont-Aven, transmit ses connaissances à ses amis : ainsi naquit le mouvement des nabis.

Il s’agissait de réagir à l’impressionnisme en créant une peinture plus réfléchie, religieuse parfois, et en utilisant des couleurs plus nettes, disposées en zones clairement délimitées sur la toile. Durant les dernières années du siècle, en accord avec les aspirations des nabis, Bonnard se consacre plus aux arts appliqués qu’à la peinture. Il fit ses débuts au Salon des Indépendants en 1891 avec quatre panneaux connus sur les nom de Femmes au jardin. La genèse de l’œuvre reflète les interrogations de l’artiste sur la fusion de la peinture et du décoratif. Conçus pour former un paravent, les quatre panneaux furent vite séparés par Bonnard en œuvres autonomes. « C’est trop tableau pour un paravent », écrivait-il une semaine avant l’ouverture des Indépendants, où il exposa les œuvres sous le titre de Panneaux décoratifs. Le format en auteur, directement emprunté aux kakemonos japonais, un traitement de l’espace ramené à la planéité pure, des silhouettes soumises à des distorsions graphiques, entraînent, comme dans La Partie de croquet, les familiers du peintre, dans une vision infiniment onirique.

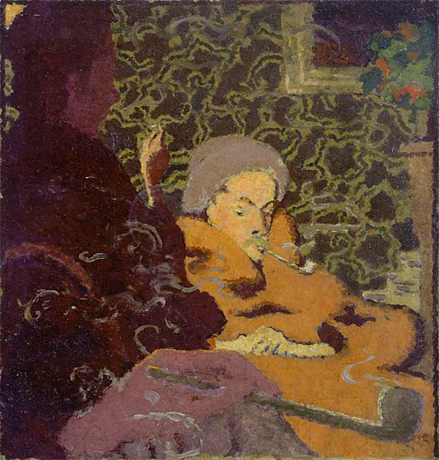

En 1891, le style de Bonnard doit à la leçon de Pont-Aven le découpage des images en plans juxtaposés et bordés de contours continus et le goût des couleurs acides. L’exemple des estampes japonaises s’ajoute à celui de Gauguin pour le convaincre de chercher la « synthèse » des formes, sinueuses et élancées les unes aux autres. L’identification des figures et des objets repose sur l’opposition de tons et l’emploi fréquent des motifs géométriques des tissus, qu’il s’agisse des carreaux d’une robe, des fleurs d’un papier peint ou des lunules d’un peignoir. Ainsi, dans Intimité, le fumeur – le compositeur Claude Terrasse – se détache-t-il sur des motifs imprimés du mur grâce à l’éclat d’une robe de chambre, alors même que le dessin indique sommairement les plis de l’étoffe, la chevelure et les traits de son visage.

À cette fusion entre le décoratif et l’idéalisme s’ajoutaient les premiers échos de caractères formels venus d’autres domaines, par lequel les Nabis apportèrent une contribution décisive à l’ouverture vers d’autres pratiques artistiques. Ainsi Bonnard qui, avec Jules Chéret et Toulouse-Lautrec, contribua à doter l’affiche d’une expression proprement moderne, liait son art graphique à celui de sa peinture, dans l’exaltation japonisant d’un espace bidimensionnel, d’une gamme réduite et de tonalités sourdes. Après le coup d’éclat de sa première estampe, l’affiche conçue en 1891 pour France-Champagne, Bonnard s’engagea avec talent en 1894 dans la promotion de la Revue Blanche, le centre de gravité critique et littéraire de la nébuleuse nabie, publiée à Paris de 1891 à 1903, financée et animée par les frères Natanson, (Thadée, Alexandre et Alfred).

(Paris, Bibliothèque Nationale de France

Misia Godebska (1872-1950), la talentueuse pianiste d’origine polonaise, épouse de Thadée Natanson, et spirituelle muse des Nabis, prête ses traits à une élégante lectrice, don le visage demeure l’élément le plus naturaliste, d’un ensemble dynamiquement stylisé. La composition superpose les registres, et joue efficacement du contraste entre zones claires et zones sombres, du papier laissé en réserve et de l’intégration de la lettre à l’image.

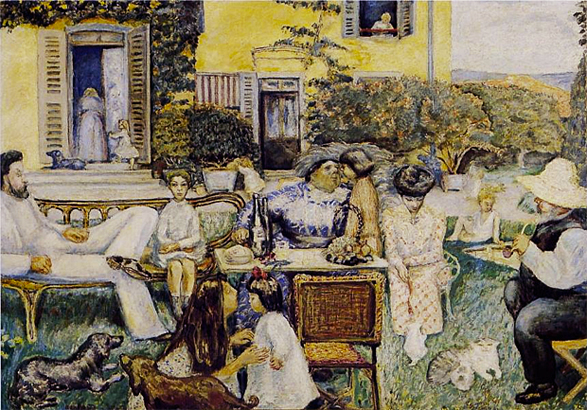

L’œuvre appartient à une période charnière de la carrière de l’artiste, alors qu’il abandonne les tendances japonisantes de sa première manière. Représente la famille du compositeur Claude Terrasse, beau-frère de l’artiste, devant la maison du Clos au Grand-Lemps, par une après-midi ensoleillé.

Peinture de la vie urbaine

Dépassés par les avant-gardes artistiques, les ex-nabis, donnent tout autant le sentiment de se retrouver coincés dans une époque où ils ne jouent plus un rôle moteur. Pierre Bonnard a exprimé avec une grande simplicité cette condition inconfortable qui lui semble être la sienne au cours de cette période de transition : « La marche du progrès s’est précipitée, la société était prête à accueillir le cubisme et le surréalisme, avant que nous ayons atteint ce que nous avions envisagé comme but. Nous nous sommes retrouvés en quelque sorte suspendus dans l’air. » Tout au long des années 1890, Bonnard peignit de nombreuses scènes de rues de Paris et des environs. En 1899, il publia un album de lithographies : Quelques aspects de la vie de Paris. Les personnages y apparaissent en silhouette, se détachant contre le motif éclatant de l’activité urbaine et se perdent parfois dans l’immensité des immeubles et des squares. Le japonisme qui imprégnait les scènes de rues des années 1890, créant une surface de motifs colorés et plats, éradiquant la perspective, a laissé place à une attention neuve portée aux possibilités structurelles et psychologiques de la perspective.

En tant que peintre de la comédie humaine, Bonnard restait fidèle à ses attaches parisiennes. Cependant il n’a jamais cessé d’être un paysagiste, et parmi les plus grands. Il savait toujours évoquer Paris de façon éclatante, comme dans La Place Clichy de 1912 et Le Café du Petit Poucet en 1928. Ni Matisse, ni Picasso, ni Braque ne se sont lancés dans le paysage avec une telle volonté de tout comprendre et de tout exprimer. Il a taché de conjuguer deux questions capitales : « Qu’est-ce que la Nature ? » et « Qu’est-ce que la peinture ? » En les conjurant, il a su prolonger l’histoire glorieuse de l’art français.

Exécutée seize ans après La Place Clichy, la toile Le Café du Petit Poucet, de dimensions identiques, lui fait pendant et était elle aussi destinée à décorer l’appartement parisien de ses amis George et Adèle Besson, quai de Grenelle. Ces deux toiles reproduisent des scènes des rues parisiennes; l’une s’attache à rendre l’animation des rues, l’autre, l’atmosphère d’un café de la Place Clichy le soir.

Une trame de lignes verticales et horizontales cloisonne les scènes animées de personnages peints avec humeur. Une certaine confusion existe entre l’intérieur et l’extérieur, Bonnard aimant à jouer avec ces incertitudes, et « déboîter » les espaces selon les nécessités de la composition.L’artiste utilise les effets et les jeux de glace afin d’accentuer cette ambiguïté de l’espace : Des taches noires et blanches ponctuent une composition que dominent les tons chauds : rouges, jaunes, orangés.

En 1921, Bonnard séjourna trois semaines à Rome où il fit des croquis pour Piazza del Popolo, achevée l’année suivante. C’est l’une des rares scènes de rues peintes par Bonnard après 1910 (date à laquelle il s’attacha de plus en plus à représenter la vie et le paysage de ses deux maisons de campagne). Elle invite à la comparaison avec des œuvres du début consacrées à la vie urbaine. Au premier plan, les personnages vus en buste « collent » au plan de la toile et leur dessin vigoureux rappelle la peinture du Quattrocento plutôt que le dessin d’affiche. Le geste de la femme que tient la balance a tout le poids et la solennité d’une sculpture antique. Toute la toile est éclairée, comme de l’intérieur, par le rouge intense du fruit au centre du premier plan.

Le paysage intimiste chez Bonnard

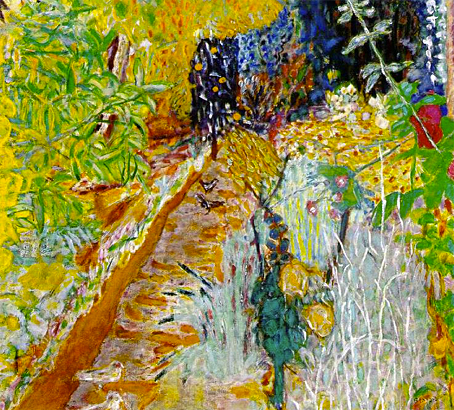

La période de maturation artistique de Bonnard exigea une osmose complète avec la nature et il choisit de vivre d’abord dans sa maison de campagne, La Roulotte, puis dans le Midi, au Cannet, face à la Méditerranée. Alors qu’autour de lui les maîtres les plus remuants fondent et dissolvent les mouvements, Bonnard se contente de varier à l’intérieur de son monde les thèmes centraux de son art : paysages, chambres, natures mortes, nus. La retraite de Bonnard à la campagne, sa sensibilité aux cycles de la nature, qui s’expriment à la fois dans son art et dans sa vie, ne sont pas sans rappeler la précoce retraite de Monet à la campagne. Bonnard qui, dans les années 1890, fut le peintre de scènes parisiennes, s’orienta de plus en plus vers la création d’un univers intérieur et le conflit qui habite son œuvre, plus que d’une opposition entre la ville et la campagne, témoigne d’une volonté de peindre un monde à la fois contemporain et hors du temps. Dans les années 1910, ce double but se traduisit dans deux types de paysages : ceux de Vernon qui dépeignent le plus souvent des sujets contemporains ou anecdotiques aux connotations classiques, et les paysages méditerranéens de format plus monumental, qui mettent le plus souvent en scène des sujets mythologiques empruntés à l’Antiquité.

Œuvre clef de Bonnard, cette toile révèle clairement l’influence de l’Enlèvement d’Europe du Titien, peintre que Bonnard considérait comme l’un des plus grands parmi les maîtres anciens.

L’influence classifiante chez Bonnard durant et après la première guerre mondiale, fut remarquée par la critique contemporaine qui nota la capacité du peintre à concilier la tradition antique en moderne. Le panthéisme virgilien et la sérénité toute pastorale de Bonnard trouvèrent la faveur de critiques comme Waldemar George, Jean Cassou ou Léon Werth. Dans La Palme de 1926, Bonnard ne s’est pas contenté de reformuler et transposer dans un paysage et un environnement modernes la tradition antique mais a crée une mythologie qui lui appartient en propre et qui se réfère davantage à la nécessité intérieure de son œuvre qu’au passé.

Cette silhouette désincarnée, au regard hanté, qui tient un fruit telle une offrande, évoque à la fois les mythes païens et la symbolique chrétienne. D’un côté elle se rattache aux rites des moissons et à la célébration des saisons panthéistes, de l’autre, elle évoque, une madone de Bellini placée dans un décor naturel, où une Ève moderne offrant le fruit de la chute.

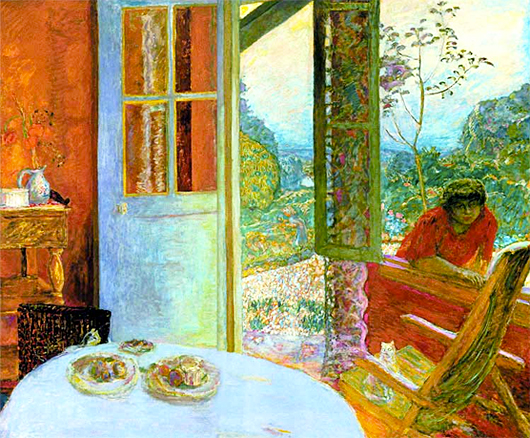

En 1912, Bonnard achète une maison à Vernonnet, aux confins de la Normandie et de l’Île-de-France, devenant ainsi le voisin de Monet. C’est la salle à manger de cette maison de campagne qu’il représente dans le tableau La Salle à manger à la campagne, largement ouverte sur la nature emplie d’une chaude lumière, pleine de tout le charme de l’intimité quotidienne. Le paysage, traduit à la manière des peintres flamands et italiens du XVe et XVIe siècles, s’étire au loin dans une atmosphère vaporeuse et mouvante, noyée dans une luminosité et une chaleur estivales qui contrastent avec le calme intérieur.

(Minneapolis Institute of Arts)

La nappe blanche aux reflets bleutés contraste avec la dominante orangée des murs et de la blouse de la femme de l’artiste. Une atmosphère de silence, de mystère et d’apaisement domine.

En 1908, Bonnard commença à explorer différemment le thème du nu féminin qui restera le motif central de son œuvre jusqu’à la fin. Les plus souvent, le modèle est sa femme Marthe – Marthe au bain, Marthe saisie à son insu devant sa table de toilette, Marthe entrevue furtivement dans un miroir. Mais si ses œuvres se réfèrent à une femme en particulier, elles parlent aussi de problèmes de la vision et finalement de la lumière.

Appelé aussi Le Cabinet de toilette au canapé rose ou L’Eau de Cologne, la pose de la jeune femme, rappel très net de l’intérêt que Bonnard portait à la statuaire antique, évoque les nus grecs, masculins et féminins, du IVe siècle.

(Washington, The Phillips Collection)

La toile dépeint tout un paysage foisonnant, des champs moissonnés et une rivière qui scintille dans le lointain. À l’avant-plan, vue dans un raccourci tout à fait étonnant, l’on aperçoit une table couverte d’une nappe à carreaux bleus et blancs où sont disposés un sucrier, une assiette de fruits et quelques fleurs coupées. La maison est habitée : une jeune femme de dos joue avec un oiseau familier, tandis qu’une autre, coiffée d’un chapeau de paille, monte l’escalier que l’on devine à sa rampe.

Le plateau de la table bascule devant l’œil et tend à présenter les objets sur un plan vertical; mais ce parti n’est pas absolu, Bonnard cherche à représenter chaque chose sous l’angle de vision qui accentue le mieux sa spécificité. Une jeune femme remue un cuiller dans un bol; avec son vêtement blanc, son corsage du même rose que les biscuits voisins et ses cheveux dorés comme les oranges, les corbeilles de vanneries et les étagères, elle semble se confondre avec la nappe et avec le buffet suggéré au fond de la composition.

André Lhote évoque Bonnard dans ces termes : « Il ne se prive de aucune liberté dans l’agencement des formes et des couleurs; il fausse systématiquement les rapports des valeurs et des dimensions, il laisse proliférer dans sa mémoire des indications infimes, et s’éteindre des éléments majeurs. C’est en quelque sorte un monde renversé que lui offrent, au bout de quelque temps, ses souvenirs évolués ». Dans la toile Soir ou La Sieste de Berne, Bonnard a serré, en bas au premier plan, un groupe de femmes et de fillettes vues à demi-corps; la dormeuse occupe le centre du tableau. Derrière elles, le jardin s’étire jusqu’au rideau d’arbres qui longe la rivière. On devine, au-delà, le moutonnement de collines bleutées. Mais la perspective s’arrête là : un chemin blanc se dresse au fond de la composition et sa verticalité contrarie l’effet de profondeur.

(Berne, Musée des Beaux-Arts)

(Paris, musée d’Orsay)

Cette délicieuse « scène de genre » évoque une jeune femme dont Bonnard fut épris, Renée Monchaty, dont le portrait a toute la vivacité d’une instantanée photographique, comme si l’on avait demandé à la personne blonde de se retourner et de sourire pour le cliché… Une autre figure féminine apparaît dans la partie droite du tableau.

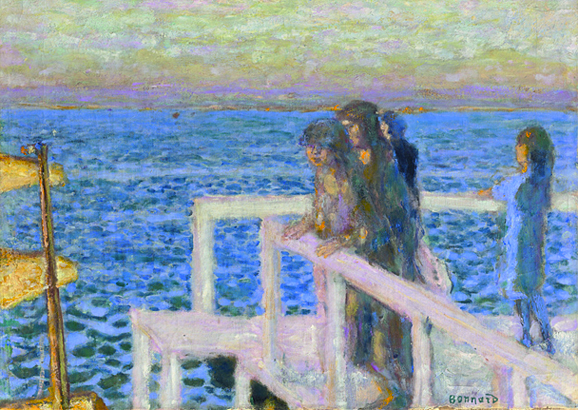

Le débarcadère de la Croisette, à Cannes, est traité dans un blanc si éclatant que l’on perçoit à peine la présence des personnages dont les vêtements clairs, allant du rose au bleu en passant par les différents tons de mauve et de violet que Bonnard affectionne, se fondent dans la mer et les nuages du couchant. Le mât orangé et les deux taches jaunes difficilement identifiables, à gauche, appuient fortement la composition et équilibrent la masse claire du débarcadère et des promeneurs. À propos de ce tableau, Mme. Hahnloser-Bühler rapporte une anecdote dans ses souvenirs sur Bonnard : « Il l’avait commencée en 1926 ou 1928, mais nous dûmes attendre au moins sept ans : il lui trouvait toujours quelque chose qui ne jouait pas. Et puis, un beau jour de l’hiver 1935, il nous dit en passant : « Pour le cas où vous tiendriez toujours à votre idée de posséder Le Débarcadère, il est à votre disposition. J’ai enfin trouvé le défaut qui dérangeait l’équilibre. Voyez l’effet du jaune que j’ai rehaussé : à présent tout est d’aplomb et je trouve l’œuvre, quoique petite, pas mal réussie ».

« Thadée Natanson, rappelle Joseph Czapski, {parlait} de Bonnard avec une émotion intense. Il bénit le dernier été qu’ils avaient passe ensemble dans le Midi, au bord de la mer, et la joie de ces journées où, à l’ombre de la terrasse d’un petit café, ils regardaient ensemble la mer, le corps des baigneurs éclairés par le soleil. »

Il s’agit de l’une des dernières toiles de l’artiste, dont la composition s’organise en bandes horizontales. Les silhouettes rondes et courtaudes des baigneurs, personnages essentiels et d’une étonnante présence, leurs corps reflètent les tonalités incandescentes d’un coucher de soleil méditerranéen. Bonnard s’est efforcé de retrouver la vigueur première pour la fixer sur la toile : « importance d’une impression inattendue ». La mer d’un bleu-vert acidulé, contraste avec les tons or, orangés et rouges.

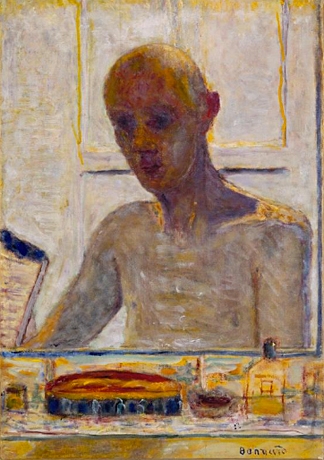

Bonnard par lui-même : l’autoportrait

Dans la tradition de Rembrandt, Delacroix, Van Gogh, Bonnard réalisa une quinzaine d’autoportraits à l’huile et de nombreux croquis à l’encre ou au crayon. Face aux autoportraits de Bonnard, nous nous trouvons souvent en présence d’un homme profondément seul et triste. Le caractère sauvage, inquiétant même de certains autoportraits, surprend dans l’œuvre plutôt paisible et sereine de l’artiste. La plupart de ces portraits son postérieurs aux années 1920. Ils sont tous peints à l’huile. Seul le Portrait de l’artiste par lui même de 1930 a été fait au crayon et à la gouache ; il est le seul, également, a avoir été daté par le peintre. Par sa composition – l’artiste s’est montré en buste de trois-quarts, à gauche -, par cette technique même du crayon et de la gouache sur papier, par l’expression si vive de l’attention, cette œuvre évoque les portraits que Chardin effectua de lui-même au pastel. Le rapprochement des autoportraits de Bonnard avec les autoportraits de Chardin, n’est pas arbitraire; Bonnard dans son agenda de 1929 a noté, à la date de jeudi 17 octobre : « Chardin ». C’est le jour où il est allé voir l’importante rétrospective sur le peintre, organisée dans la Galerie du Théâtre Pigalle en octobre de cette même année. Là était exposé l’Autoportrait de Chardin au chevalet, aujourd’hui au Louvre. Ainsi Bonnard, tout en composant l’une des images les plus intériorisées de lui-même, rendait-il hommage à un grand artiste qu’il admirait entre tous.

Portrait de l’artiste par lui même, 1930, Pierre Bonnard (Collection privée)

À travers les portraits et les natures mortes de Chardin, Bonnard ne s’autorise pas seulement à rendre à l’autoportrait, en plein XXe siècle, son rôle d’art majeur; il s’offre le luxe de méditer sur sa peinture, à livre ouvert, dans la pleine force de ses moyens.

Sur fond de griffures, de touches multiples et informelles, se détache un visage inquiet, angoissé, interrogateur, évoquant certains portraits de Van Gogh, qui écrivait : « Il y a quelque chose au-dedans de moi. Qu’est-ce que c’est donc? »

Contrairement aux artistes de la Renaissance italienne qui aimaient à se représenter dans leurs toiles et fresques comme des figurants de la scène, souvent richement vêtus ou encore comme Rubens, au milieu de leurs familles, Bonnard affirme une grande humilité. En effet, les autoportraits ne montrent aucune impression de complaisance : il suffit de regarder Le Boxeur, torse nu devant une glace, les poings fermés et levés, le visage baissé, à contre-jour. En dépit de cette apparente agressivité, c’est plutôt une tristesse profonde que le peintre a voulu traduire, comme dans les autoportraits de 1935 ou de 1945.

Comme Bonnard il est dur vis-à-vis de lui même, alors que ses paysages, ses bouquets de fleurs et même ses scènes de intérieur reflètent une atmosphère paisible, harmonieuse, et exaltent la lumière et la couleur. Ce portrait nous présente Bonnard de façon agressive, torse nu, le poing fermé et levé, les muscles tendus, le visage à contre-jour sur un fond clair et neutre.

Dans les dernières pages de son agenda de 1932, Bonnard avait déjà esquissé un autoportrait dans la glace dans son cabinet de toilette. Il utilisera cette technique « a specchio » (connue des artistes italiens dès la fin du XIVe siècle) à plusieurs reprises entre 1940 et 1945, années particulièrement riches en autoportraits.

« C’est un homme assez grand, mince nerveux et souple. Petite tête fine, figure rasée, des cheveux qui s’argentent et, sous un front haut et fuyant barré de rides profondes, deux yeux derrière de grosses lunettes, qui brillent et que vous regardent d’une façon intense et vive. Les yeux de Bonnard parlent clair. D’abord ce regard et tout ce que l’on sent vaguement, par-delà de réflexion profonde, vous frappe, vous gêne confusément. » Il s’agit du portrait de 1939 décrit par Charles Terrasse où dans une atmosphère lourde recueillement et de silence, Bonnard apparaît vêtu dune robe de chambre, immobile, paraissant accablé de tristesse. L’artiste vit alors retiré dans sa ville du Cannet, en compagnie de sa femme et ne reçoit que peu de visiteurs. Se habituelles petites lunettes rondes et son visage un peu émacié accentuent une ressemblance avec les visages japonais.

Bibliographie

Amoureux, Guy. L’univers Bonnard. Paris, 1985

Arnault, Bernard. Bonnard : L’œuvre d’art, un arrêt du temps. Paris, 2006

Bozo, Dominique. Catalogue de l’exposition Bonnard. Centre Pompidou, Paris 1984

Cogeval, Guy. Bonnard. Paris, 2015

Watkins, Nicholas. Bonnard. Paris, 2003