Peinture figurative : l’école de Londres

Au début des années 60 le peintre Kitaj invente le terme «école de Londres» pour designer sa peinture et celle d’autres artistes figuratifs et indépendants qui travaillent dans la capitale anglaise et qui revendiquent la pratique d’une peinture figurative.

Ce mouvement artistique anglais regroupe des peintres actifs à Londres à partir de la fin des années 1940. Il s’agit de Michael Andrews, Frank Auerbach, Francis Bacon, Lucian Freud et Leon Kossoff, une génération de peintres dont est issue la plus importante tendance figurative de l’art moderne. Se réunissant dans le quartier de Soho à Londres, au Colony Room, ont apporté une alternative à la peinture d’après-guerre qui se voulait principalement abstraite. En opposition au mouvement abstrait revendiquent une peinture « réaliste » qui veut dépasser les apparences afin de dévoiler la vérité du sujet. Cette peinture se veut « provocatrice par l’intérêt qu’elle porte aux sujets souvent dénudés d’esthétique et aux attitudes crues ». Certains critiques ont considéré qu’il y a un côté expressionniste dans le groupe, tandis que d’autres ont lié ces artistes au surréalisme et même à la Nouvelle Objectivité.

Entre les clients du club The Colony Room, on peut voir à droite et vu de dos Bacon, à côté la propriétaire du club, Muriel Belcher, amie, confidente et modèle de ce dernier, et Lucian Freud, vu de face.

Francis Bacon

Artiste marginal, autodidacte, Francis Bacon (Dublin 1909 – Madrid 1992) apparaît aujourd’hui comme l’un des plus grands peintres du XXe siècle. Né à Dublin en 1909, Bacon se vit rapidement chassé de chez ses parents au égard à une homosexualité jugée intolérable ; il se rendit alors à Londres puis à Berlin en 1927, où il connut le réalisme de George Grosz, Otto Dix et Max Beckmann, avant que de s’installer à Paris comme décorateur et enfin à Londres en 1929. La peinture, dont le goût lui était venu lors d’une exposition consacrée à Picasso en 1928 à Paris, n’était encore qu’un passe-temps pour celui qui, suite au puissant échec de l’exposition de 1934, s’adonna dès lors sans mesure au jeu.

(Paris, Centre Georges Pompidou)

La carrière de Francis Bacon débute tardivement, pendant la guerre. Il a lui-même détruit presque tout ce qu’il avait crée auparavant. En effet, vers 1944, Bacon détruisit, en un magistral autodafé, la plupart de ses tableaux. Une nouvelle phase de sa peinture, et le point de départ réel de son œuvre débuta dans cette année avec les Trois études de personnages au pied d’une crucifixion (Londres, Tate Modern) qui déconcertèrent le public pour ses inquiétantes et monstrueuses silhouettes. Par la suite, Bacon approfondit son analyse, impitoyable jusqu’à l’atrocité, de la condition humaine. L’objet et l’image de l’homme sortent déformés et défigurés de cette lutte. « Il n’y a aucune tension dans un tableau s’il n’y a pas de lutte avec l’objet. » écrivit-il en 1955.

Les dérivations sur le portrait d’Innocent X de Velázquez sont exemplaires. La série de huit toiles qui lui sont dédiées en 1953 montre la déformation progressive du modèle original et il fera par la suite l’objet de nouvelles interprétations. Ces images nous parviennent comme à travers un miroir déformant, tout en donnant l’impression d’être lucidement observés par un regard de voyeur.

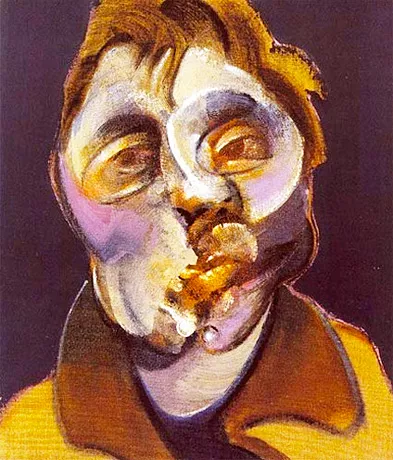

Se concentrant presque exclusivement sur le portrait et sur la figure humaine, il reprend des thèmes et des modèles de la peinture « classique » et les réinvente à la lumière des tragédies et des horreurs individuelles et collectives du XXe siècle. Ses sources sont très variées. Bacon reprend et revisite de grands chefs-d’œuvre de la peinture ancienne. D’une part, Bacon s’approprie d’une culture artistique profonde et méditée. Il étudie et reprend, dans une lecture très personnelle de l’histoire de l’art, Grünewald, le Titien, Velázquez, Van Gogh, Picasso, les maîtres de l’expressionnisme, mais aussi les torses et les fragments de l’Antiquité classique. D’autre part, il utilise des sources figuratives complètement excentriques : le cinéma « expressionniste » et surréaliste d’Eisenstein, Stroheim, Buñuel, des photographies anonymes, des images médicales de maladies.

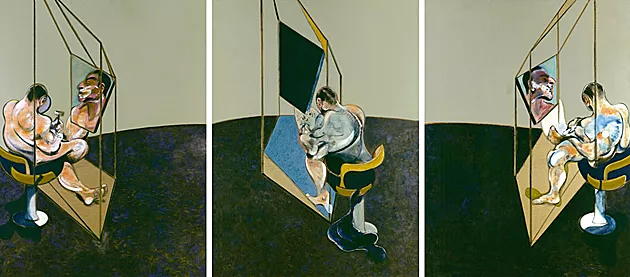

Bacon exploite la séquence tripartite du triptyque afin de mieux articuler l’effet dramatique. La figure centrale fait référence au Torse du Belvédère.

« Je voudrais que mes tableaux apparaissent comme si un être humain était posé sur eux… laissant un sillon de présence humaine et des traces mnémoniques d’évènements passés » Cela peut sans doute expliquer pourquoi Bacon se sert souvent d’images préexistantes qu’il décompose.

Francis Bacon (Collection privée)

Dans l’œuvre de Bacon, on perçoit partout un rapport irrésolu avec le corps, la sexualité, le malaise de la nudité. Il en résulte une vision douloureuse et angoissée de l’homme contemporain lacéré et désossé, sans défense face à une dégradation dévastatrice qui l’enveloppe, le bouleverse, le défigure. Tout au long de son parcours, Bacon impose à la matière, l’histoire d’un siècle violent entre guerres mondiales et drames sanglants – en une grande Comédie humaine où l’homme affirme sa vitalité et lance à la mort un hurlement de défi.

George Dyer, modèle et compagnon de Bacon, est au centre de l’œuvre de ce dernier. Les sujets de Bacon, notamment les nombreuses études consacrées à Dyer, sont devenus le symbole même de l’angoisse de l’homme moderne, victime d’une société qui l’épuise, le déchire puis le jette. Ce sentiment est souvent accentué par des décors oppressants composés de parois incurvées, de miroirs, de panneaux où apparaissent les visages défigurés, alors que le personnage du tableau se trouve exhibé et quasiment enfermé sur une scène de cirque équestre. La peinture de Bacon, reflet du vécu de l’artiste, peut être interprétée comme une projection extrême de l’expérience romantique dans la contemplation inquiétante et troublée de l’absolu, de la douleur, de la mort.

Francis Bacon (Madrid, Musée Thyssen)

Les peintres de la Renaissance se servaient du concept du miroir pour montrer le personnage sur de points de vue différents. Pour Bacon, le miroir montre un « autre visage » encore plus décomposé, divisé.

L’œuvre de Bacon est âpre, inquiète est chargée d’une composante autobiographique significative. Elle constitue une référence internationale de la seconde moitié du XXe siècle et joue un rôle déterminant pour le développement de la « nouvelle figuration ». Elle se positionne comme un art parallèle à la sculpture d’Henry Moore.

Lucian Freud et le refus de la beauté

Lucian Freud (Berlin 1922 – Londres 2011), petit-fils du fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, il émigre en Angleterre en 1939, et fait ses études à Londres de 1939 à 1943 au Central School of Arts and Crafts et au Goldsmiths College. Ses œuvres sont alors très marquées par les peintres allemands tels que George Grosz, Otto Dix. Les premiers tableaux de Lucian Freud sont extrêmement détaillés, tout en accentuant l’isolement social de la personne représentée. Ils sont marqués par un contexte social particulier, celui des milieux bohèmes qu’il fréquenta avec son ami Bacon dont il fait le portrait. L’environnement social qu’offrait le Soho des années 50, présentait les principales caractéristiques de la vie de bohème (Interior at Paddington, 1951). Au début des années 1960, sa touche devient sèche et tente de percer l’enveloppe des formes du visage. Peut-être influencé par les étirements et les distorsions des visages de Bacon, il rend une sensation de décollement de la peau comme membrane malléable. Il peint ainsi des séries de portraits de sa mère (1971-73 et 1982-84), visant d’avantage à créer une présence qu’un portrait. Il expose régulièrement de 1945 à 1954 à la London Gallery et à la Hanover Gallery, à la Biennale de Venise (1954) et à la Tate Modern de Londres en 1977 avec Francis Bacon. Il est devenu le plus grand peintre réaliste.

(Londres, Tate Modern)

(Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza)

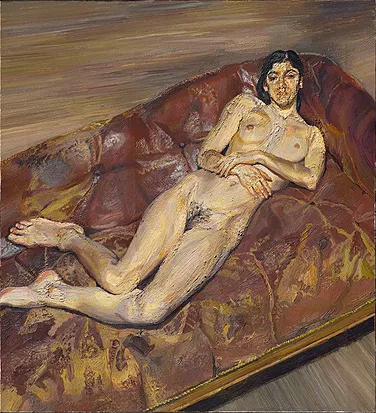

Lucian Freud (Chicago, The Art Institute)

La peinture de Freud incarne la supériorité, voir la cruauté, du regard, ses sujets étant réduits, de manière caractéristique, à une condition aussi misérable qu’abjecte. Pourtant, les corps sans défense et vulnérables de ses personnages ne rendent pas le spectateur qui les observe plus fort pour autant, mais l’incitent au contraire à baisser sa garde. Le corps au repos, nu, abandonné à lui-même d’une façon que l’on retrouve chez tous les mammifères somnolents, se fond davantage dans son environnement. L’œuvre Naked Portrait of a Red sofa (1998-1991) permet d’établir une comparaison entre la chair vivante et tendue de la jeune femme et le cuir du canapé.

Aussi agressive que leur présence puisse apparaître, les personnages de Freud sont indéniablement des objets dressés ou étendus devant nous, qui peuvent être vus, bien plus que ceux qui apparaissent dans l’œuvre des deux peintres avec lesquels il a été le plus étroitement associé, Auerbach et Bacon.

Frank Auerbach

Né à Berlin en 1931, mais ayant émigré en Angleterre en 1939 Frank Auerbach étudie de 1948 à 1952 à la Saint Martin School of Art à Londres, où il suit les cours de Bomberg qui devient sa principale référence. De 1952 à 1955, il est au Royal College of Art. En 1977 participe à l’exposition British Painting, 1952-1977 à la Royal Academy de Londres. Sa peinture se caractérise par l’épaisseur de sa touche et de sa texture associée à des tonalités sombres, le situant à proximité de l’abstraction (Portobello Road Building Site, 1953-1954). Après 1958, Auerbach adopte une pratique plus gestuelle où, comme chez Giacometti, l’espace vient révéler la figure. À la fin des années 1960, son œuvre, par une diversification de couleurs et une distorsion de sujets, se prête à une comparaison avec Bacon, même si elle ne joue pas l’isolement théâtral propre à ce dernier. Au tournant des années 1970, sa peinture se fait plus rigide, plus structurée, tour en conservant les qualités de vigueur et d’expression qui la distinguent. Peinture d’une vie moderne amplifiée, l’œuvre d’Auerbach, même si elle est avant tout formaliste, ses représentations de personnes et les paysages urbains près de son atelier de Londres le montrent comme l’un des plus grands peintres vivants aujourd’hui.

(Collection privée)

(Londres, Tate Modern)

Pendant un demi-siècle, Auerbach a vécu et travaillé dans la même partie de Londres, à Camden Town, l’un des principaux sujets de son œuvre : « Cette partie de Londres est mon monde. J’ai erré autour de ces rues si longtemps que je suis devenu attaché à elles comme les gens le sont à leurs animaux de compagnie ».