Un nouveau langage formel

À la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle, l’Italie joue dans l’évolution des arts visuels un rôle décisif, lui permettant d’acquérir dans le domaine de la peinture la même prédominance internationale que la France du XIIIe siècle a acquise en architecture. Dès les années 1280-1290 – soit un siècle plus tôt que les autres pays d’Europe -, les prémices de la Renaissance s’annoncent en Italie centrale – en Toscane, au Latium, en Ombrie. Une métamorphose picturale déclenche un processus irréversible : la rupture avec Byzance.

Sous l’action conjuguée d’une observation concrète des détails de la nature et d’une influence des modèles de l’Antiquité et du gothique septentrional, les peintres substituent peu à peu aux formules byzantines stéréotypées un système figuratif davantage fondé sur les perceptions visuelles. À l’image codifiée d’un monde dématérialisé succède la représentation vraisemblable d’un monde soumis aux contingences terrestres. Cette mutation artistique s’intègre dans une évolution générale qui bouleverse l’ensemble de la société dans son organisation, ses comportements, ses manières de penser et de sentir. C’est ce que traduisent l’attitude novatrice de Frédéric II (mort en 1250) lorsqu’il manifeste sa volonté de représenter les choses comme elles sont, ainsi que le sentiment inédit d’humanité et de nature alors diffusé par la sensibilité franciscaine (création de l’ordre après 1209). Dans ce renouvellement du langage formel, la part des sculpteurs est capitale. Fondée sur la synthèse d’un classicisme antiquisant et d’un naturalisme gothique, la conception des œuvres de Nicola Pisano (chaire du baptistère de Pise, 1255-1260), de son fils Giovanni et d’Arnolfo di Cambio impressionnent fortement les peintres et leur ouvrent de nouvelles perspectives. On oppose en général la vision lyrique et chromatique des Siennois à celle, plastique et dramatique, des Florentins. Cette dichotomie trouve son plein accomplissement dans l’art des deux grands novateurs du XIVe siècle : Duccio et Giotto.

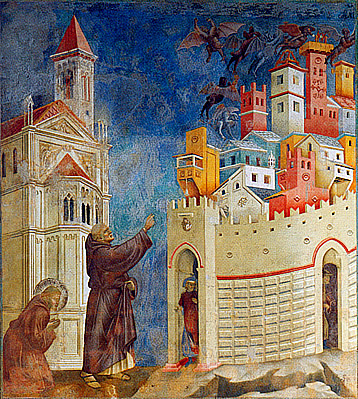

La chambre de sainte Anne est admirablement rendue, non seulement dans l’espace qu’elle crée, mais aussi dans la description du milieu domestique. Dans l’espace situé sous l’escalier, la commère témoin de la scène file la laine ; sa présence se concrétise merveilleusement surtout dans le mouvement de sa robe, dont les plis sont tendus par la pression partant du genou. En réalité, la représentation spatiale ne vaut ici que pour son pouvoir de suggestion. Mais dans le domaine de l’illusion spatiale, les deux oratoires peints en trompe l’œil de part et d’autre du chœur, avec un point de fuite unique calculé en fonction d’un spectateur situé au centre de la chapelle, sont d’une audace qui annonce les créations du XVe siècle. L’élaboration nouvelle des solutions adoptées à Padoue, mais dans une version approfondie, apparaît dans les deux cycles exécutés entre 1310 et 1328 à Santa Croce de Florence, dans la chapelle Peruzzi (Vies des deux saints Jean) et la chapelle Bardi (Vie de saint François).

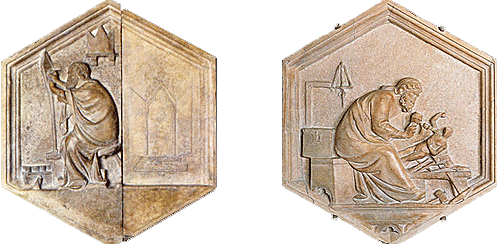

(Florence, Museo dell’Opera del Duomo)

Orfèvre et sculpteur, Andrea Pisano (1290-1348) est l’auteur de la porte de bronze du portail sud du baptistère de Florence, pour laquelle il exécuta les reliefs (les portes nord seront confiées à Lorenzo Ghiberti en 1401). C’est sans doute à partir de 1333 que l’activité de Pisano s’élargit à celle de sculpteur. Sous la direction de Giotto, à partir de 1334, il exécuta au moins douze reliefs de la partie inférieure du soubassement du campanile de Florence, dont ce relief de la Création d’Ève qui mêle motifs classiques et apports propres de Giotto. Dans la sculpture d’Andrea Pisano, se produit une sorte de passage de la figure gothique à la figure de la Renaissance.

Les cités

L’extraordinaire développement industriel, commercial et bancaire dont bénéficient la Toscane et le nord de l’Italie favorise l’émergence de cités-États où l’art a pour mission de servir les intérêts religieux et d’exalter l’idéologie des nouvelles classes au pouvoir. C’est dans ce contexte que s’épanouissent à Florence et à Sienne les deux plus grandes écoles de peinture du Trecento. De plus en plus, ce sont les « cités » qui deviennent les véritables foyers permanents de création artistique: l’invention picturale s’y développe en même temps que s’y fixent les ateliers de maîtres parfois prolifiques. Vers la fin du siècle, après un ralentissement général de la production due à la Peste noire (1348), les initiatives proviennent des milieux lombards et véronais. Le phénomène est évidemment lié à l’expansion des communes au cours du Trecento : les cités, gagnant et défendant leur autonomie politique et économique, se transforment en foyers de culture, où l’art a pour charge, en particulier, l’exaltation du gouvernement local et de son esprit. La culture picturale, fondée déjà sur des traditions propres et spécifiques, acquiert une diversité organisée selon les cités, et les régimes politiques à l’intérieur desquels travaille l’artiste. On avait un art religieux lié, dans sa spiritualité et son iconographie, aux grands ordres commanditaires ; c’est un art laïc qui naît, intimement lié aux cités qui l’organisent maintenant. À Sienne, nous trouvons l’expression de ce sentiment civique dans les fresques d’Ambrogio Lorenzetti, où est représenté pour la première fois un milieu caractérisé par l’activité humaine dans la ville et dans la campagne. C’est à cette époque, qui prirent une importance croissante les « associations de métiers », appelées arti (corporations). L’image que la ville veut donner d’elle-même, symbole de son importance et de son identité, se manifeste dans le souci du décor urbain et de la viabilité. Des architectes célèbres son nommés par les communes pour donner un visage nouveau à l’espace citadin : on érige des remparts et des palais neufs, on construit des cathédrales, on voit surgir de monumentales fontaines publiques, des loges de marchands, des niches pour images sacrées.

La ville est ceinte de murs surmontés de tours qui protègent l’homme médiéval de ses innombrables peurs. L’espace extérieur à la ville est un espace dangereux, habité par les démons et les forces du mal. Ici, Giotto représente seulement les édifices civils de la ville, avec en face, une église aux dimensions gigantesques qui témoigne de la sainteté des deux personnages. La porte délimite le passage de la ville à la campagne. Son aspect a une grande importance et des sculpteurs, des peintres, des maîtres verriers participent à sa construction. Elle est souvent décorée d’images augurales et commémoratives. Les remparts, reconstruits surtout au XIIIe siècle, deviennent le symbole de la puissance de la cité.

(Sienne, Palazzo Pubblico)

Le chantier d’une cathédrale ou d’un palais revêtait d’une importance économique et sociale considérable dans la cité médiévale. Sur un chantier de construction travaillaient artistes, artisans et ouvriers de toutes sortes ; les personnes engagées, directement ou indirectement, étaient nombreuses. La construction comportait de nombreuses étapes, depuis le projet, avec le plan dessiné par l’architecte, jusqu’à l’approbation des autorités ecclésiastiques ou laïques. La construction d’édifices comme une cathédrale représentait un engagement financier considérable et les travaux se poursuivaient parfois sur plusieurs générations.

L’art du change, sur lequel reposait l’essentiel du commerce de la ville, était l’un des sept arts majeurs. Les changeurs s’asseyaient derrière un comptoir recouvert d’une tapisserie, marque de distinction. Devenus « banquiers », ils tinrent des dépôts et des registres sur lesquels les marchands ouvraient des comptes et faisaient des opérations financières. Au XIVe et XVe siècles, la distinction entre banquiers et marchands n’était pas encore nette. La banque était toujours un lieu d’échanges et le banquier faisait encore du commerce (exemple les Médicis à Florence).

Les ordres mendiants

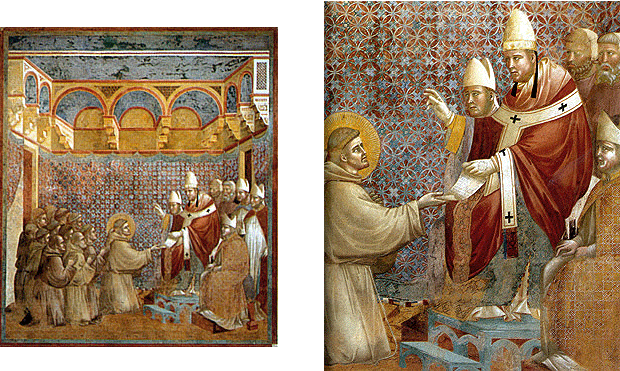

Au XIVe siècle, les couvents des ordres mendiants, franciscains et dominicains, installés à l’intérieur des cités pour participer de plus près à la vie des fidèles, furent presque tous de catalyseurs de l’activité artistique. Malgré une méfiance initiale envers le luxe des décorations et le culte des images, surtout sculptées, les ordres mendiants, et notamment les franciscains, exploitèrent largement le support figuratif comme instrument de propagande religieuse. Le personnage de saint François, en particulier, par son histoire même, riche en événements miraculeux, fut un sujet privilégie pour les retables, les vitraux, les fresques, qui répandirent rapidement son image. D’ailleurs, les couvents des ordres mendiants reçurent d’importantes donations des princes et des riches bourgeois, qui voulaient ainsi apaiser leur conscience en répandant des largesses sur ceux qui prêchaient la pauvreté et l’ascétisme. L’enrichissement de l’ordre effaça l’empreinte de simplicité et de pauvreté. La sobriété initiale des églises, laissa la place, au XIVe siècle, à des édifices plus monumentaux, aux proportions considérables, dotés de grandes verrières. Les ordres mendiants furent ainsi de grands diffuseurs de l’architecture gothique, et malgré leur austérité des promoteurs de l’art pour la gloire et l’honneur de Dieu ; de plus, l’émulation entrait pour une bonne part dans la multiplication des œuvres : à Florence, si Santa Croce est franciscaine, Santa Maria Novella est dominicaine.

(Assise, Saint François, basilique supérieure)

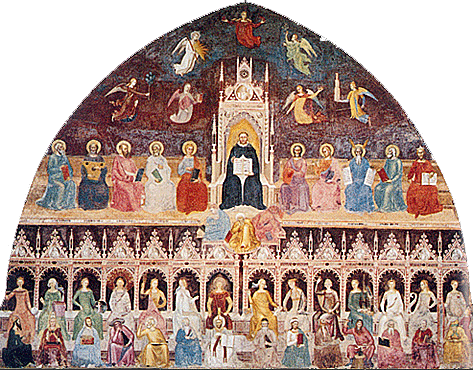

Éloignés dans les cités, les couvents le sont aussi en esprit : la rigueur doctrinale des dominicains – Domini canes, (chiens du Seigneur) – a donné naissance à des images dont l’importance artistique égale à celle de leurs « rivaux ». L’ordre des dominicains fut fondé en 1215 par Domingo de Guzmán (1170-1221) devenu saint Dominique. Les frères de ce nouvel ordre se consacraient à la prédication missionnaire, en contact direct avec les citadins. L’ordre des Frères mineurs fut fondé par Francesco di Pietro Bernardone d’Assise, devenu saint François. La règle de l’ordre fut approuvée en 1222. Les ordres féminins des dominicains et des clarisses se constituèrent sur le modèle des dominicains et des franciscains. D’autres ordres apparurent aussi : carmes, augustins et servites. En s’installant dans l’église Santa Maria Novella en 1221, les dominicains eurent leur siège à Florence à la même époque où les franciscains s’établissaient à Santa Croce. Si ces deux ordres vivaient en bonne intelligence dans les villes italiennes au Moyen Âge, toutefois une conception différente de la pratique du christianisme les séparait. Alors que les franciscains prêchaient la pauvreté et l’humilité, les dominicains insistaient sur l’orthodoxie et l’obéissance au pape.

Dans le complexe de Santa Maria Novella, en particulier dans la chapelle des Espagnols, un cycle de fresques, réalisé par Andrea di Bonaiuto et ses élèves vers 1355, illustre la doctrine religieuse et culturelle de saint Dominique. Le thème abordé, la recherche du salut par l’intermédiaire de l’ordre, est évoqué comme si son enseignement était dispensé du haut d’une estrade immense à une assemblée de croyants. Réparti en plusieurs scènes où se côtoient le Christ, la Vierge, des saints, des philosophes, des hommes du commun et où figurent les emblèmes des sciences et des arts libéraux, le cycle est centré sur l’allégorie de l’Église militante.

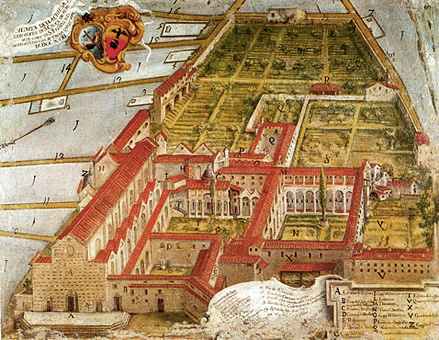

Les franciscains et les dominicains se répartissaient à Florence dans un très grand nombre de centres qui surent raviver la foi des croyants. Dès le début du XIIIe siècle, les premières communautés franciscaines s’étaient établies en ville ; à partir de 1228, elles s’installèrent dans la petite église Santa Croce, proche des rives de l’Arno et agrandie ultérieurement grâce aux dons de la commune et de certains fidèles. C’est autour de ce premier foyer que se forma un complexe religieux grandiose regroupant les ordres majeurs italiens.

Le commanditaire

Dans la mentalité médiévale, le personnage essentiel, pour la création d’une œuvre d’art était le commanditaire. Celui-ci avait une incidence capitale sur l’œuvre d’art dans la mesure où sa condition sociale et financière, sa culture et ses idées dans le domaine religieux ou politique se reflétaient dans la forme, l’iconographie et parfois le style de l’œuvre. Ecclésiastiques et souverains furent, durant tout le Moyen Âge, les principaux commanditaires des œuvres d’art. Cependant, au XIVe siècle, les seigneurs locaux, les communes ou les confréries se substituèrent à l’Église pour la direction de projets artistiques majeurs, qui subirent par conséquent une sorte de laïcisation. Au XIVe siècle, les artistes occupaient encore une position subalterne par rapport aux commanditaires, qui les contraignaient fortement. Un artiste pouvait être amené à célébrer ou légitimer un pouvoir et à se faire l’instrument de messages politiques. Et les « pouvoirs », durant tout le Moyen Âge, étaient très nombreux, selon les époques et les régions : l’empire, les souverains, les seigneurs locaux obligés de se fabriquer une image, les communes, les organisations religieuses, les évêques… À Sienne, le régime des Neuf, manifestation de l’oligarchie des marchands, commanda à Ambrogio Lorenzetti une fresque « de propagande », à une époque où ce régime fut plusieurs fois mis en péril par les conjurations des nobles. À Padoue, Enrico Scrovegni, commanditaire et donateur de la chapelle, s’est fait représenter par Giotto, au milieu du groupe des bienheureux dans le Jugement dernier, à côté de la maquette de la chapelle qu’il a fait construire.

Au XIVe siècle, les familles les plus riches se faisaient construire de chapelles privées à l’intérieur de leurs maisons, mais l’usage se répandit, grâce à des dons généreux en argent, de réserver une place à l’intérieur même de l’église, près de chœur ou le long de la nef, pour marquer concrètement l’ascension sociale de ladite famille. Les églises des ordres mendiants foisonnèrent ainsi de chapelles appartenant à des familles laïques influentes.

(Padoue, chapelle Scrovegni)

Outre la liturgie, la chapelle accueillait aussi les tombeaux de la famille et devint un endroit privilégié pour la méditation et le recueillement individuel. La scène montre comme saint Jean, la Vierge et sainte Catherine se tournent avec bienveillance vers le donateur et montrent qu’ils acceptent son offrande, grâce à laquelle il veut gagner sa place au Paradis et racheter définitivement le pêché de son père, usurier.

Production et position sociale du peintre

Aux XIIIe et XIVe siècles, la fresque reste en Italie le moyen d’expression privilégié, tandis que la généralisation du retable d’autel et la multiplication des petits panneaux de dévotion privée diversifient le champ d’activité des peintres. Par ailleurs, au moment où le cercle des commanditaires s’élargit, les artistes sortent de l’anonymat. Dans le traité technique Il libro dell’arte (entre 1396 et 1437) que Cennino Cennini rédige à leur intention, et dans la littérature contemporaine (Dante, Boccace, Pétrarque), une conception plus moderne se fait jour : elle tend à valoriser la peinture et à accorder au peintre la dignité sociale que lui refuse sa subordination aux activités manuelles par rapport aux arts libéraux. La personnalité majeure du Trecento est sans conteste Giotto, dont la renommée, largement diffusée par la tradition (Villani, Ghiberti, Vasari), connaît un retentissement extraordinaire. Ce fut dans l’Italie des communes que la figure de l’ «artifex » acquit de plus en plus de prestige, grâce au foisonnement des initiatives sur le plan artistique et architectural : les œuvres d’art et édifices remarquables qui embellissaient les cités devinrent un motif d’orgueil et de gloire pour les habitants. C’est ainsi qu’à la fin du siècle, l’historien florentin Filippo Villani inclut Giotto et d’autres peintres florentins dans un éloge des hommes célèbres de la ville de Florence. Villani montre dans ses écrits que Giotto a une descendance, parmi laquelle il cite Maso di Banco, déjà maître de la venustà, la beauté, Stefano, dont l’habileté à montrer les moindres détails du corps en fait le « singe de la nature » (« topos » venu de la littérature médiévale et destinée à une longue carrière), Taddeo, maître de la représentation des architectures et des paysages, et donc de la perspective. Villani peut conclure : il est maintenant impossible de « dénombrer les peintres quasi innombrables qui, à leur suite, ont ennobli cet art à Florence ». Villani rassemble les premiers éléments du discours historique dont Boccace avait jeté les bases : le peintre, devenu un homme illustre de Florence, apporte à sa cité la gloire d’avoir ressuscité la Peinture et renoue avec la tradition des Anciens ; devenu capable de donner vie à une représentation réaliste de la Nature, il rend à la Peinture sa dignité culturelle et en fait l’égale des arts libéraux.

Au Moyen Âge, le travail manuel subit longtemps une discrimination par rapport au travail intellectuel, selon la célèbre distinction entre ceux qui pratiquaient les arts libéraux (l’étude) et ceux qui exerçaient les arts mécaniques (le travail manuel), résolument non nobles. Un changement se produisit au cours du XIIIe et XIVe siècle, avec le développement des cités, synonymes de diversification du travail.

Parmi les différentes cités où s’élabore la Renaissance, Florence occupe une place exceptionnelle. Son primat est peu contestable : le nombre des œuvres, leur nouveauté, et surtout peut-être, l’importance de la réflexion théorique dans le travail des peintres, ainsi que le rapport étroit entre peinture, sculpture et architecture, en font le chantier artistique le plus actif de la péninsule. Très tôt, la cité trouve « son » artiste, peintre, architecte et sculpteur, Giotto, qui fait faire à l’art un pas immédiatement considéré comme décisif. Dante, le poète de la cité l’enregistre du moins comme tel : « Cimabue se croyait le maître de la peinture, mais aujourd’hui Giotto, en vogue, obscurcit sa renommée. » Le prestige de la citation dantesque est tel que, pour plus d’un siècle, Giotto est le seul peintre cité comme référence digne des Anciens. Cette vision florentine de la Renaissance s’installe dès lors, et aujourd’hui encore, l’idée que l’histoire de l’art italien s’est faite à partir de Florence, et en fonction d’elle, est ancrée dans le temps. C’est sur les bases du Maître que les « giottesques » travaillent en adaptant la formule plus qu’en la renouvelant vraiment. Le langage de Giotto se répandit d’abord dans l’Italie du Nord où Giotto avait travaillé : Rimini et Padoue. Sa présence eut une grande répercussion sur les écoles locales.

(Florence, Musée national du Bargello)

Dante chante la gloire de Giotto, et Giotto fixe pour la mémoire des Florentins l’image de Dante. La Peinture, comme la Poésie, est implicitement reconnue comme élément fondateur de l’identité de Florence. On voit s’esquisser le mythe florentin de l’histoire de l’art, que Vasari portera à sa perfection. C’est par la vertu de ce mythe que l’histoire de l’art retrouve, au sens propre de l’expression, droit de cité.

La « mort noire » de 1348 et les événements artistiques

En 1348, l’Italie, comme le reste de l’Europe, fut dévastée par la peste. La « mort noire » eut également de lourdes conséquences dans le domaine artistique, décimant soit les artistes, soit la clientèle, qui vit l’apparition de nouveaux riches d’un niveau culturel plutôt bas et dont l’esprit était conditionné par les prêches des frères mendiants. Il se produisit dont une coupure par rapport au prodigieux épanouissement artistique de la première moitié du siècle. Vers le milieu du siècle, le modèle historiographique généralement adopté dans les études, enregistre une altération générale du goût dominant, et le déclin de l’ancienne vitalité créatrice. Par ailleurs, il est certain que beaucoup de vides se creusèrent dans les rangs des peintres, éliminant de maîtres incontestés ; même si la seule disparition pouvant probablement avoir des effets négatifs sur la qualité de la peinture florentine fut la disparition de Maso di Banco. C’est d’ailleurs probablement cet événement qui est le motif de la régression d’Orcagna, qui s’inspirait encore clairement de Maso dans les fresques de Santa Maria Novella. Deux autres grands protagonistes de l’art du second quart de siècle, que nous savons avoir été encore actifs à la vieille de la grave épidémie de peste, furent peut-être victimes de cette dernière. Il est question de la très célèbre personnalité, qui eut une indubitable réalité historique avant de devenir un inconnu pour l’historiographie, le peintre nommé Stefano que mentionnent toutes les sources florentines, et de l’artiste originaire d’Assise, Puccio Capanna. À l’abaissement général de la qualité s’opposait et survivait une tendance qui était déjà une tradition et dont les racines profondes plongeaient dans la culture toujours active de Giotto. En faisaient partie d’assez nombreux et excellents peintres parmi lesquels il faut surtout citer Giottino, l’un des artistes les plus nobles et les plus inspirés que Florence ait jamais connu. Ceux-ci ne manquèrent donc pas de travailler et de créer une culture dans les années qui suivirent la « peste noire », et longtemps après encore. (voir Sienne après la peste noire)

Beaucoup d’autres calamités cruelles se succédèrent sans trêve en l’espace d’un siècle singulièrement funeste, qui subira une crise économique croissante après le succès et la fortune du siècle précédent. La grande disette de 1315 et la peste de 1348, pourraient servir d’explication à tant d’autres crises sociales, culturelles et religieuses. La famine, éternel fléau, sévit et fit de nombreuses victimes pendant tout le Moyen Âge, voir au-delà. Les causes en étaient nombreuses : pluies diluviennes, sécheresse, gelées tardives, pillage des armées et aussi la peste. Nourrir les pauvres était un impératif humanitaire plus encore qu’un précepte de l’Église. On voit sur l’enluminure, cet acte de charité pratiqué à Florence.

Une autre conséquence de la peste, les nombreux orphelins. La Miséricorde, une des grandes confréries de bienfaisance de Florence s’occupait de la tutelle des orphelins mineurs. Ces derniers attendaient là leurs parents pendant trois jours. Si personne ne se manifestait, ils étaient placés dans des familles nourricières. Au XVe siècle, la Miséricorde fusionne avec une institution comparable appelée la Confrérie de Bigallo.