L’avènement de l’artiste moderne

Dans la lointaine époque du Moyen Age, l’ensemble des activités humaines avait été scindé en deux grandes catégories : les « arts mécaniques », ou serviles d’un côté; de l’autre, les « arts libéraux ». Les arts mécaniques, ou serviles, sont ceux du serf, de l’esclave ; les arts libéraux sont ceux de l’homme libre (liber). Ces derniers à travers le trivium et le quadrivium commandent l’ensemble du cursus studiorum universitaire: grammaire, dialectique, rhétorique pour le premier ; géométrie, arithmétique, astronomie et musique pour le second. Or cette dichotomie était aussi un reflet de la hiérarchie sociale : elle reléguait dans l’ombre les modestes métiers de la main et plaçait en pleine lumière les nobles professions de l’esprit. Il se trouve que peinture, sculpture et architecture furent considérées jusqu’au début du XVIe siècle comme des « arts mécaniques » ; les artistes n’étaient que des artisans. Ce discrédit attaché à la pratique des beaux-arts considérés comme « serviles » pèsera longtemps sur la condition sociale des artistes. Tout leur effort va consister à faire en sorte que les « beaux-arts » soient reconnus comme des « arts libéraux », pour la simple raison que toute opération manuelle réalisée avec le pinceau, le ciseau ou l’équerre n’est pas concevable sans une opération intellectuelle préalable. Sous prétexte que l’artiste a nécessairement derrière lui une pratique artisanale qu’il continue d’ailleurs à exercer, il se trouve dans la situation de l’intellectuel relégué au rang d’un manuel.

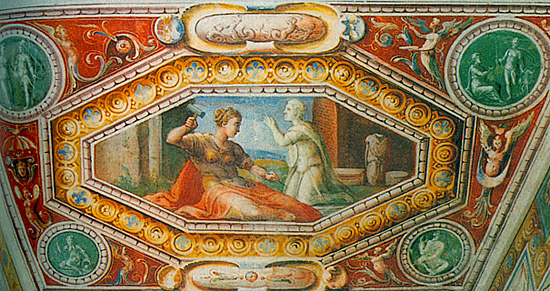

Les chroniqueurs florentins, depuis Filippo Villani, avaient introduit leurs compatriotes peintres, sculpteurs et architectes dans la compagnie des grands hommes et avaient commencé ainsi à les émanciper de la tutelle traditionnelle de métiers mécaniques. Vasari invente l’image qui sanctionne cette évolution, en explicitant très clairement son rôle, puisqu’elle est accompagnée, à la retombée de la voûte qu’elle décore, des images de la Peinture, de la Sculpture et de l’Architecture, associées, dans une intention très parlante à celle de la Poésie.

L’apologie de l’artiste, le plaidoyer pour élever son état social et le dégager de la catégorie, méprisée, des artisans, avait commencé au XVe siècle avec Alberti. Avec ses trois traités fameux sur la peinture, sur la sculpture et sur l’architecture, il fut le premier, bien avant les spéculations académiques du siècle suivant, à élaborer le concept d' »arts du dessin », regroupant sous un même mouvement créateur ces trois disciplines jusqu’alors séparées par des considérations corporatistes, et allant jusqu’à associer arts et sciences, arts et poésie. Pour rompre tout lien avec les « métiers », les artistes vont finir par se détacher des corporations et se regrouper en diverses Académies, ce qui confirmera leur qualité d’intellectuels. C’est ainsi que peu à peu germe l’idée de la future Accademia del Disegno (Académie du dessin). À la même époque, les artistes sont sollicités par plusieurs commanditaires, ils se mettent à augmenter leurs prix et se laissent courtiser par les princes. Le public commence à avoir de la considération pour l’artiste et il n’hésite pas de son vivant, à appeler Michel-Ange « divin ». Mais nous sommes dans une période de transition où le statut de l’artiste ne fait pas encore l’unanimité : si selon certains critères, et pour certaines personnes, il était respecté et même adulé, pour d’autres il n’était encore qu’un simple artisan que l’on méprisait ; et cela – paradoxalement – même si le statut des artistes était plus élevé en Italie qu’en Europe, plus élevé à Florence qu’en Italie. Vers la seconde moitié du XVIe siècle, les artistes ressentent le besoin d’institutions nouvelles, ne serait-ce que pour matérialiser la défense de leurs intérêts. Désormais ce sont les Académies qui les consacrent et les défendent, le plus souvent au prix de leur indépendance. De leur côté, les corporations continueront à perpétuer les traditions artisanales et techniques. Il faudra attendre 1571 pour que, très officiellement, la profession de peintre soit détachée de la corporation des Médecins et Pharmaciens et celles des sculpteurs et architectes de la corporation des Fabricants.

L’Académie du dessin

Le mercredi 13 janvier 1563, le duc Cosme I de Médicis signe avec toute la solennité requise les 147 articles qui constituent les statuts de l’Accademia del Disegno, et par cet acte lui donne naissance. Le 31 janvier, en présence de soixante-dix artistes, eut lieu la séance constitutive et l’inauguration officielle de cette corporation d’un nouveau genre. Vasari, dont cette Académie est l’enfant, manifeste sa joie et sa gratitude dans la lettre qu’il adresse à Cosme dès le 22 janvier : « Ma venue à Florence, mon Seigneur, a entraîné avec elle une grande joie au sein de l’Académie et Compagnie du Dessin, autant pour la protection que ces excellents artistes voient que vous accordez à eux-mêmes et à leur art, ce qui augmente leur désir de le prouver par le talent et leurs œuvres, que pour avoir bien voulu signer les statuts que seront publiés dimanche prochain avec la messe du Saint-Esprit ». Les statuts s’ouvrent par un historique de l’ancienne confrérie de Saint Luc, pour bien montrer qu’il n’y a ni rupture avec le passé ni invention d’une institution radicalement nouvelle, mais évolution et progrès de la tradition florentine. L’Académie, au jour même de sa création, a déjà son histoire, qui est illustrée par l’article 22, ordonnant que la salle des séances soit ornée d’une frise composée des portraits peints ou sculptés des artistes qui se sont distingués en Toscane depuis Cimabue, comme pour commenter l’enseignement des « Vies » de Vasari, qui appliquera d’ailleurs cette prescription dans sa propre maison d’Arezzo vers 1570.

Pour Vasari, les arts du dessin ne sont pas les seuls élus de la Renommée : les artistes sont très concrètement invités à entrer dans l’histoire. Par une innovation capitale, Vasari explicite sa pensée en plaçant, à côté de l’image idéale des arts du dessin et de la poésie, les portraits de huit artistes. La présence de cette série signifie très clairement qu’à l’appel de la Renommée les artistes peuvent, grâce à l’exercice de ses activités, être admis parmi les hommes illustres, comme l’avaient affirmé les chroniqueurs depuis Villani.

En 1574, l’immense programme décoratif réalisé par les Farnèse en leur palais de Caprarola comporte, dans la salle dite de la Cosmographie, consacrée à la représentation du monde telle que l’avaient révélée les voyages des grandes découvertes, des images, conçues sur le même principe, des trois arts du dessin, comme s’ils avaient leur part dans la connaissance et l’ornement de l’univers.

Les artistes décident de se donner une organisation calquée sur celle des écrivains et des philosophes, sous le vocable d’Académie. Il ne s’agissait plus seulement de renouveler la vénérable compagnie née dans la descendance directe de Giotto, mais de l’intégrer dans un cadre nouveau, celui d’un organisme de l’État florentin, avec ses statuts et sa symbolique. L’intervention du pouvoir politique est provoquée par une démarche de Vasari qui demande à Cosme I de bien vouloir favoriser « l’étude de ces nobles arts, comme il avait favorisé celle des lettres, en rouvrant l’Université de Pise, en créant un collège d’étudiants et en donnant naissance à l’Académie florentine ». Il est donc clairement dit que les arts de dessin doivent recevoir une organisation de même niveau que les lettres, avec l’Université et l’Académie.

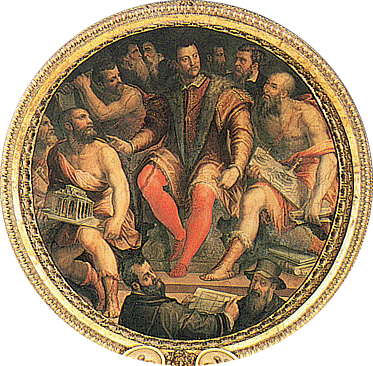

L’intégration de l’Académie dans le système politique est marquée par la position éminente reconnue au duc de Toscane, déclaré « chef, père, guide et redresseur des arts », et représenté effectivement par un lieutenant, désigné par lui et qui n’est pas un artiste, mais un « connaisseur ». Le premier « lieutenant » est Vincenzo Borghini qui avait mené l’affaire avec Vasari. Le choix montre bien que la nouvelle institution est une affaire commune de pouvoir politique, des artistes et de la société cultivée de Florence.

Si les aspects liturgiques et caritatifs (l’aide aux artistes pauvres) sont importants et renforcés par les statuts, l’organisation de l’enseignement est la nouveauté décisive. Chaque année, l’Académie doit désigner trois maîtres, dont la responsabilité est de suivre la formation que les jeunes artistes reçoivent dans les ateliers, étant entendu que ces ateliers ne sont pas ceux des peintres « qui peignent de choses ordinaires ni de ceux qui se trouvent dans les boutiques publiques où ils peignent des coffres et des tabourets ». L’époque est donc révolue, où les maîtres célèbres du Quattrocento pouvaient peindre les « cassoni« , les coffres offerts en cadeau à l’occasion des mariages dans la haute société florentine… C’est qui est nouveau aussi, c’est la volonté de stimuler le zèle des jeunes artistes avec un système de récompenses : l’article 34 dispose que, quatre fois par an, les jeunes artistes doivent donner un dessin ou un relief ; ceux qui seront jugés les meilleurs seront admis à présenter un dessin, une peinture ou un relief pour la fête de saint Luc, leurs œuvres seront exposées publiquement.

(Florence, musée des Offices)

Dans ce dessin de Federico Zuccari, lui même, et le lettré Vincenzo Borghini débattent du programme des futures fresques de la coupole du Dôme.

Une autre innovation se manifeste avec l’apparition des préoccupations théoriques. Non seulement l’Académie doit constituer une bibliothèque, mais l’article II prévoit la tenue régulière de réunions pour « débattre des choses de l’art » et traiter des problèmes, dubbi soulevés par certaines œuvres. À l’encadrement de la pratique traditionnelle des ateliers s’ajoutent de nouvelles matières : l’obligation d’une leçon d’anatomie, en hiver ; et l’institution de l’enseignement de la géométrie d’Euclide qui est confié à un mathématicien réputé de Bologne, Pier Antonio Cataldi, auquel succédèrent le cosmographe et géographe Ignazio Danti. Le jeune Galilée avait même été candidat au poste de mathématicien. La nouvelle institution est immédiatement auréolée d’un prestige qui déborde largement le territoire de la Toscane : en 1566, les grands Vénitiens, Titien, Tintoret, Palladio, sollicitent leur admission ; l’année suivante, Philippe II d’Espagne lui demande des conseils pour le chantier de l’Escurial, nouveau temple de Salomon, le roi de la Bible, devenu un modèle pour Cosme I, à qui il inspire un projet de rénovation des églises de Florence, la dernière grande entreprise dirigée par Vasari.

L’admiration pour l’art de l’Antiquité, née avec le début du Quattrocento resta longtemps théorique. On connaissait l’art antique surtout à travers les écrits de Pline et le traité de Vitruve. La démarche n’est pas encore archéologique, le regard n’est pas chronologique : toutes les œuvres sont ressenties comme appartenant à un même temps, l’âge d’or d’une Antiquité devenue mythique. Puis l’art romain se mit à ressusciter sur la pioche des Italiens de la Renaissance. À la fin du XVe siècle, on découvre l' »Apollon » du Belvédère, et puis, en 1506, c’est l’événement : on voit surgir de terre des serpents enroulés autour des bras convulsés de Laocoon et de ses fils tels que Pline les avait décrits. Le groupe sculpté par Hagesandros, Athanodoros et Polydoros, les trois sculpteurs de Rhodes de l’époque augustéenne, fut considéré comme un modèle d’expressionnisme et la justification de toute une grammaire faite de torsions, rotations, élongations, courbes et contre-courbes. Et peut-être une solution si l’on en croit Vasari. Il manquait aux artistes du Quattrocento, toujours selon Vasari, le fini, la perfection, l’élégance et la grâce.

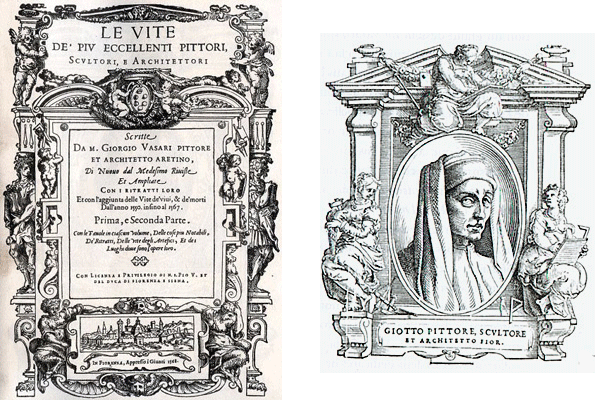

Les « Vies » de Vasari ou l’invention de l’histoire de l’art

Les premiers lecteurs de l’œuvre de Vasari « Les Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes« , furent ses amis de l’Académie florentine qui s’étaient passionnés pour cette aventure artistico-littéraire, qui était aussi une première, car en mélangeant histoire, narration, inventaire et critique, Vasari venait d’inventer un genre littéraire nouveau : l’histoire de l’art. Le livre s’ouvre sur une dédicace à Cosme de Médicis. Elle est formelle, laudative, emphatique et courtisane comme il se doit. Passé ce moment conventionnel, Vasari a rédigé une seconde dédicace à l’intention des artistes du dessin où l’auteur leur fait part de ses intentions en écrivant ce livre. Vient ensuite une introduction générale, importante pour connaître les idées de Vasari. Elle est organisée en trois axes : d’une part, la dialectique à la mode de l’époque, entre virtu et fortuna, entre énergie personnelle et destin ; d’autre part, à la suite d’un débat organisé en 1547 par Benedetto Varchi, Vasari reprend la comparaison entre peinture et sculpture ; enfin un exposé sur la doctrine du dessin, principe universel et fondamental, conclut l’introduction. Après ce groupe de dédicaces et cette introduction générale, Vasari nous procure un exposé magistral consacré aux « trois arts du dessin » : l’architecture, la sculpture, la peinture. Il s’agit là d’un véritable petit traité portant sur les différentes techniques artistiques. C’est autant l’homme du métier que le théoricien qui parle. Cette mise au point préalable concernant la pratique quotidienne de la création artistique est unique dans l’histoire de l’art. Ensuite commence la succession de 187 monographies d’artistes. Naturellement, Vasari fractionne cet ensemble trop vaste en trois parties et la progression que l’on observe dans son classement correspond à une certaine dynamique de l’histoire de l’art.

Le propos mémorial, porté par un attachement sentimental de Vasari à la grande famille des artistes toscans, est un ressort fondamental dans l’édition des « Vies ». C’est sans doute au prix de recherches impressionnantes, fondées sur une connaissance remarquable des cycles décoratifs florentins et une mémoire visuelle bien exercée, que Vasari à réussir à donner à son graveur vénitien, Cristofano Coriolano, les éléments nécessaires à la réalisation de cent quarante xylographies avec les portraits des artistes, dont on considère aujourd’hui que quatre-vingt-quinze environ correspondent réellement à leurs modèles.

L’enchaînement de ces biographies s’inscrit dans une conception historique de l’art faite de cycles où alternent sommets, décadences et retours. L’art atteint son apogée dans la Grèce d’abord puis dans la Rome antique où se réalisa l’épanouissement de la maturité. Avec la chute de l’empire romain, à l’époque de Constantin, commence son déclin. L’art tombera ensuite au plus bas durant la période de la domination barbare : c’est la maniera tedesca, la « barbarie du style gothique ». Une remontée s’amorce faiblement au XIe siècle avec Buschetto et l’architecture pisane. Ensuite se dessine un net mouvement ascendant dont le déploiement se fera en trois temps, c’est-à-dire trois âges qui correspondent aux trois grandes siècles balayés par les « Vies ». Dès les années 1250 et pendant tout le Trecento, nous assistons à un réveil de l’art. C’est la prima età qui s’ouvre avec Cimabue et s’affirme avec la « manière de Giotto ». Elle inclut Arnolfo di Cambio, Nicola et Giovanni Pisano, Ambrogio et Pietro Lorenzetti, Duccio di Buoninsegna, Andrea Orcagna. Cette période correspond au dépassement de la « manière grecque » qui fut l’époque de la « barbarie byzantine », et au dépassement de la maniera tedesca du Moyen Age. Le Quattrocento, la seconda età, correspond à la maturité avec Brunelleschi pour l’architecture, Masaccio pour la peinture et Donatello pour la sculpture. À côté de ces trois noms emblématiques, on trouve Jacopo della Quercia, Luca della Robbia, Botticelli, Ghiberti, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Fra Angelico, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi. Avec la terza età, nous arrivons à l' »époque moderne », c’est-à-dire contemporaine de Vasari. C’est le Cinquecento, l’époque des grands maîtres insurpassables, la Haute Renaissance. C’est la « perfetta maniera » au progrès de laquelle ont contribué la découverte de la perspective, la technique du raccourci et l’étude de l’anatomie. Elle s’ouvre avec Léonard de Vinci, passe par Raphaël et culmine avec Michel-Ange. Vasari a conscience que l’art atteint une telle perfection avec de tels génies qu’après eux il ne peut que décliner. C’est cette angoisse qu’il exprime dans la préface de la seconde partie des « Vies » en évoquant la terza età, angoisse qui sera à l’origine de ce mouvement maniériste qui occupe presque tout le XVIe siècle florentin : « La troisième période mérite toute notre admiration. On peut dire avec certitude que l’art est allé aussi loin dans l’imitation de la nature qu’il est possible d’aller ; il s’est élevé si haut qu’il est à craindre de le voir s’abaisser plutôt qu’à espérer désormais de le voir s’élever encore ».

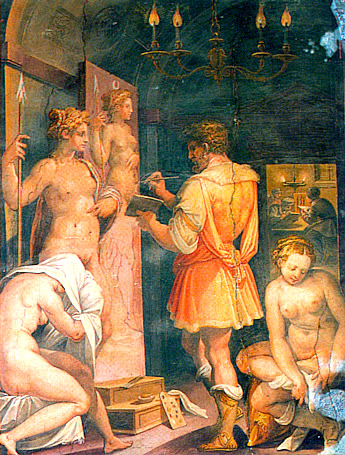

Tel le mythique Zeuxis peignant les cinq jeunes filles d’Agrigente, Vasari s’est représenté, sélectionnant parmi les jeunes filles qui l’entourent, son modèle idéal. À l’arrière-plan, ses aides lissent et discutent. La mention la plus ancienne de ces fresques, dans le guide de Florence de Bocchi et Cinelli (1677), a conditionné l’interprétation des sujets, nommés indistinctement « Histoires d’Appelle ».

Pour la première fois une vie d’artiste se présente comme un lieu où convergent l’histoire, la littérature, la documentation biographique, l’esthétique, la philosophie, la politique de l’artiste. Au cœur de cette période tourmentée, Vasari est celui qui aura fixé les idéaux de la Renaissance. Bénéficiaire et témoin de ce vaste héritage, il va le traduire dans des formes nouvelles. Les « Vies » seront ce monument de la mémoire en même temps qu’une initiation à un parcours artistique qui tend vers son autonomie. Le tout sur fond de bouillonnement intellectuel à Florence qui conserve le rôle de pôle culturel qu’elle eut déjà avec Laurent le Magnifique. Ce qui l’amène, au XVIe siècle, à devenir le lieu de conservation de toute la création de son temps, et antérieure. Sa détermination culturelle est liée aux stratégies politiques et sociales, et les deux Académies qu’elle crée, celle des lettres et celle des arts, auront de prolongements qui iront bien au-delà de leurs intentions initiales.

(Los Angeles, J.P. Getty Museum)

Ces dessins exécutés par Filippino Lippi et Botticelli entre 1480 et 1504 font partie de la collection de dessins des maîtres de la Renaissance de Giorgio Vasari. Premier historien de l’art de l’Europe moderne, Vasari est un collectionneur de dessins. La disposition de ces dessins dans son album sont pourvus d’un encadrement, dont la disposition rappellent les dispositifs muséographiques qu’il met alors au point. Le « Livre des dessins » nourrit directement les « Vies ».

De l’invention du musée

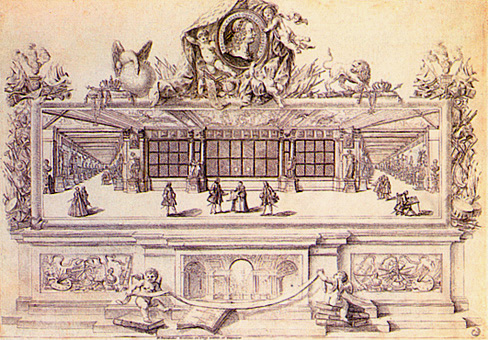

Au moment où le « studiolo » de Francesco de Médicis atteint sa plénitude, Bernardo Buontalenti achève le grand chantier commencé par Vasari, en 1565, pour installer, à proximité du palais de la Seigneurie, l’ensemble des services et des bureaux de l’Etat, les « Uffizi », une sorte de cité administrative avant la lettre, dont la grandiose architecture intègre même la nature, avec sa loggia qui ouvre sur l’Arno. C’est en 1584 que le grand-duc Francesco I décide d’affecter la galerie supérieure de ces « offices » à l’installation de ses collections d’art moderne et de ses antiques. La collection occupe donc un espace propre, situé symboliquement au centre du dispositif géographique du pouvoir : à la fois séparé du monument « politique », le palais de la Seigneurie, et de la résidence « privée » du grand-duc, le palais Pitti, mais aussi relié à ce dernier par le « corridor » construit par Vasari en 1565, en utilisant, pour franchir l’Arno, les parties hautes du Ponte Vecchio et, pour rejoindre ensuite le palais Pitti, la tribune de l’église Santa Felicità. Au cœur de l’architecture publique et privée du pouvoir, la collection qui en assure symboliquement l’unité bénéficie de son autonomie spatiale, pour jouer son rôle et développer sa propre logique. Les œuvres peuvent être disposées dans la longue galerie ; dans les pièces qui ouvrent sur elle, et dans une pièce octogonale, qui brise ce rythme linéaire, la Tribune.

Dans la galerie, on trouve des statues antiques ou modernes, comme le « Bacchus » de Michel-Ange, ou des copies des portraits de la collection Giovio que Cosme I avait fait réaliser, à partir de 1560, par Cristofano dell’Altissimo. Temple de l’art moderne, mais aussi premier musée encyclopédique, avec la cohabitation de la peinture et de la sculpture, des antiques et des modernes, des chefs-d’œuvre et des documents historiques (les portraits copiés). Installée en 1591 et ouverte à la visite de ceux qui en feraient courtoisement la demande, la galerie prend place aussitôt dans le guide de Florence, publié la même année par Francesco Bocchi. Il explique comment le grand-duc a accompli le vœu, rapporté par Pline l’Ancien, de Marcus Agrippa, que les collections des riches Romains restent dans le domaine public ou lieu de disparaître dans leurs villas de campagne. Les œuvres, comme l’écrit explicitement Bocchi, sont maintenant conservées, protégées et accessibles, et répondent ainsi à nos critères de musée.