Les anciens Pays-Bas

Après la mort de Hugo van der Goes en 1482, l’intérêt et la qualité de l’art des Pays-Bas, à une ou deux exceptions près, déclinèrent par rapport au demi-siècle écoulé. Aux Van Eyck, Rogier van der Weyden, Bouts et Van der Goes, succédèrent des hommes qui exploitèrent la même veine ; leurs œuvres pleines de charme renseignent surtout sur la propagation des idées et sur les mutations subies au cours de leur adaptation. Jan Gossaert introduit dans la peinture des Pays-Bas un esprit et un style décoratif marqués par la culture humaniste. Le premier en Flandre, il aborde le sujet mythologique, dominé par le souvenir de la statuaire antique. Son souci de la perspective lui fait rechercher en virtuose des effets de trompe-l’œil dans ses œuvres à décor architectural. Van Orley apporte son immense talent au développement d’une affaire prospère : commandes d’envergure, exécution rapide, prix élevés, emploi des meilleurs matériaux et des meilleurs artisans ; Lucas de Leyde approche la splendeur et le génie. Quentin Metsys fut le premier représentant important du style maniériste du XVIe siècle à Anvers. Le style changea aussi pour des raisons économiques, entre autres. Dès le début du XVIe siècle, Anvers remplace Bruges et Gand comme métropole économique et culturelle des anciens Pays-Bas ; elle attire de nombreux imprimeurs et artistes, dont les listes de la guilde livrent des centaines de noms. Le nouvel idéal artistique de la Renaissance italienne s’y diffuse lentement, puis massivement. À Bruxelles, dont les ateliers de lissiers dominent la production européenne, l’arrivée des cartons de Raphaël pour la tenture des Actes des Apôtres en 1517 fait figure d’événement.

Dans une rotonde formée par des colonnes de marbre, qui donne sur une ville idéale où se mêlent des édifices gothiques et Renaissance, Danaé assise, à demi dévêtue, reçoit la pluie d’or symbolisant Jupiter. Ombre et lumière, volumes et nuances sont rendus de façon à la fois minutieuse et élégante dans ce qui est évidemment un équivalent païen de l’Annonciation. Ici, l’antiquité mythologique est « modernisée » avec un certain humour parodique, provocant – la princesse qui reçoit Jupiter sous forme de pluie d’or étant naturellement l’image de l’amour vénal. Cette inspiration forme un curieux contraste avec l’exécution solide et délicate du tableau.

Quentin Metsys (Louvain, 1464/65 – Anvers, 1530)

Formé dans sa ville natale, d’abord auprès de son père Josse, maître forgeron et horloger connu, puis dans l’atelier de Dierick Bouts, Quentin Metsys passe sa jeunesse dans le climat de la dernière époque des « primitifs » flamands. Même si sa carrière le conduit à devenir le chef de file de la rénovation de la peinture anversoise et à ouvrir résolument la voie au style maniériste « italianisant » du début du XVIe siècle flamand, il n’oublie jamais la grande tradition de Rogier van der Weyden et de Hans Memling. Après son activité de jeunesse auprès de son père, qui explique la présence du marteau qui signe parfois ses œuvres, il s’inscrit à la guilde des peintres d’Anvers en 1491. Il devient vite le principal représentant de l’école locale et reçoit de nombreuses commandes des corporations d’artisans d’Anvers et de Louvain. Au cœur de l’école anversoise, il noue une étroite amitié avec Patinir et a des contacts avec Holbein le Jeune, Lucas de Leyde, Bosch et Dürer. Dans la première décennie du XVIe siècle, il fait un voyage en Italie, où il s’intéresse surtout à l’œuvre de Léonard de Vinci. Cette attention portée à l’art de la Renaissance enrichit son style et se traduit aussi par une ouverture intellectuelle de plus en plus large : en 1517, par l’intermédiaire de Pieter Gillis, il fait la connaissance des humanistes nordiques Erasme et Thomas More. En 1521, sa solide réussite commerciale lui permet de décorer une luxueuse demeure au centre d’Anvers. Sa mort relativement précoce interrompt une carrière qui allait « in crescendo ».

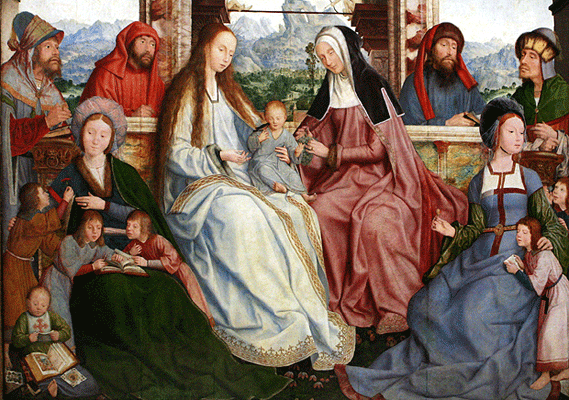

(Bruxelles, Musées Royaux)

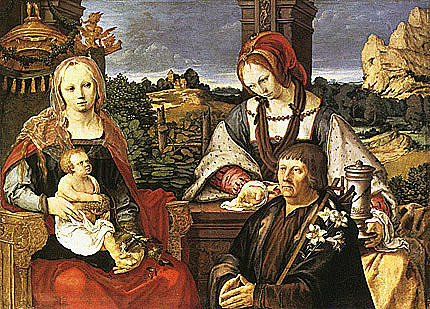

Le sujet du très grand autel de « Sainte Anne » (panneau central : env. 2,10 m x 2,40 m) appartient à la tradition du Nord : la « Parenté », qui s’appuie sur une vision de sainte Colette Boilet – sainte locale morte à Gand en 1447 -, était devenue très populaire au cours de la seconde moitié du XVe siècle dans les Flandres et en Allemagne. Sa forme reste traditionnelle à la « sacra conversazione » traditionnelle ; des détails, comme les lourdes draperies et le paysage à l’arrière-plan, rappellent le XVe siècle. La palette très différente – couleurs pâles, blondes, bleu clair – est impressionnante par l’emploi de ces tons ; les détails du petit tabernacle à coupole avec ses colonnes de porphyre, l’emploi de types caricaturaux, évoquent des expériences hors du répertoire flamand antérieur. Le paysage est aussi différent. Les scènes champêtres sereines des successeurs de Jan van Eyck, Bouts et de Van der Goes sont absentes ; le paysage est mouvementé : montagnes escarpées, châteaux, cavaliers, torrents, pics.

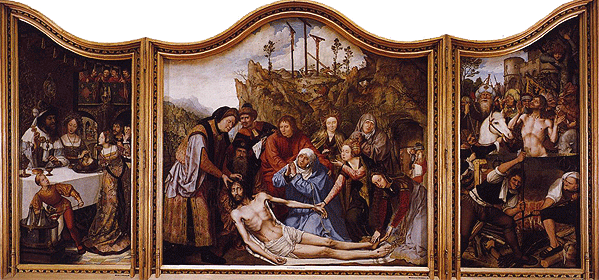

(Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)

Dans cette œuvre, Metsys n’essaie pas de traiter les trois panneaux comme un tout. Les poses des figures changent constamment dans l’espace crée par l’artiste selon les besoins du récit et jamais suivant une logique profonde. Metsys s’attache à la richesse de la surface, aux détails complexes, aux natures mortes et aux contrastes des expressions entre les bons et les méchants. Il ne tente pas de résoudre les problèmes posés par le nombre des figures, car il ne cherche pas à obtenir une unité ou un effet de nature esthétique, mais narrative.

Ce retable fut commandé à Metsys par la guilde anversoise des menuisiers pour sa chapelle dans la cathédrale d’Anvers. Jean-Baptiste était un des saints patrons des menuisiers. Lors d’un banquet qui se tient dans un intérieur somptueux, Salomé, en dansant, sert la tête de Jean sur un plateau à son beau-père Hérode, dont on fête l’anniversaire, et à sa mère Hérodiade. Jean l’Évangéliste était le deuxième saint patron des menuisiers. Les Romains, en grand nombre, le plongent ici dans une marmite d’huile bouillante parce qu’il ne reconnaît pas leurs dieux. Sur son cheval blanc, l’empereur Domitien, à la cruauté légendaire, assiste à la scène.

(Paris, musée du Louvre)

Il s’agit d’un « tableau de genre précoce »: Metsys ne nous propose pas un portrait mais une scène de la vie quotidienne ou scène de genre. De telles scènes comportent souvent une morale ou un message religieux. La femme feuillette son livre d’heures – contenant de prières pour chaque jour – qui s’ouvre sur une page ornée d’une miniature de la Vierge. Elle semble s’intéresser davantage à l’occupation de son mari qu’à sa lecture dévote. Est-ce à dire que les valeurs religieuses, dans la nouvelle métropole commerciale qu’était Anvers, devaient céder le pas à la cupidité et à l’attrait des bien matériels et éphémères ? Ou au contraire, les valeurs spirituelles, symbolisées ici par le livre d’heures, doivent-elles précisément aider le couple à suivre la voie de la probité ?

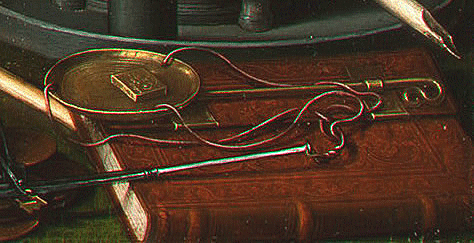

Ce tableau de Metsys a donné lieu à des interprétations divergentes. La coupe de cristal avec pied et couvercle en or ainsi que les perles sur le tissu de velours noir ont incité à voir dans l’homme un joaillier. Chez Van Eyck et d’autres artistes, on rencontre déjà un miroir dans un tableau. Ce motif donne aux peintres l’occasion d’étaler sa virtuosité. L’image reflétée introduit un autre espace dans la composition et nous permet parfois de voir le peintre en personne. Ici, le miroir reflète une fenêtre, une vue extérieure et un homme occupé à lire? Les métiers de banquier et de changeur étaient relativement nouveaux au début du XVIe siècle. Dans une société en évolution rapide, le commerce et l’argent prenaient une place de plus en plus importante. L’Église mettait en garde contre les abus entraînés par cette situation. L’homme représenté par Metsys est absorbé par son travail : le pesage de pièces de monnaie et le calcul de leur teneur en or. Sa femme est une spectatrice attentive.

Pour compenser la relative inexpressivité du visage d’Érasme, Quentin Metsys et les autres artistes qu’on fait leur portrait (Hans Holbein et Albrecht Dürer), ont mis en valeur le caractère intellectuel de l’activité de leur modèle en le représentant occupé à écrire, lire ou étudier. Les livres empilés sur les étagères et les divers instruments pour l’écriture son fréquents dans l’art de la Renaissance : ce sont des accessoires indispensables dans les portraits d’intellectuels et humanistes.

Jan Gossaert, dit Mabuse

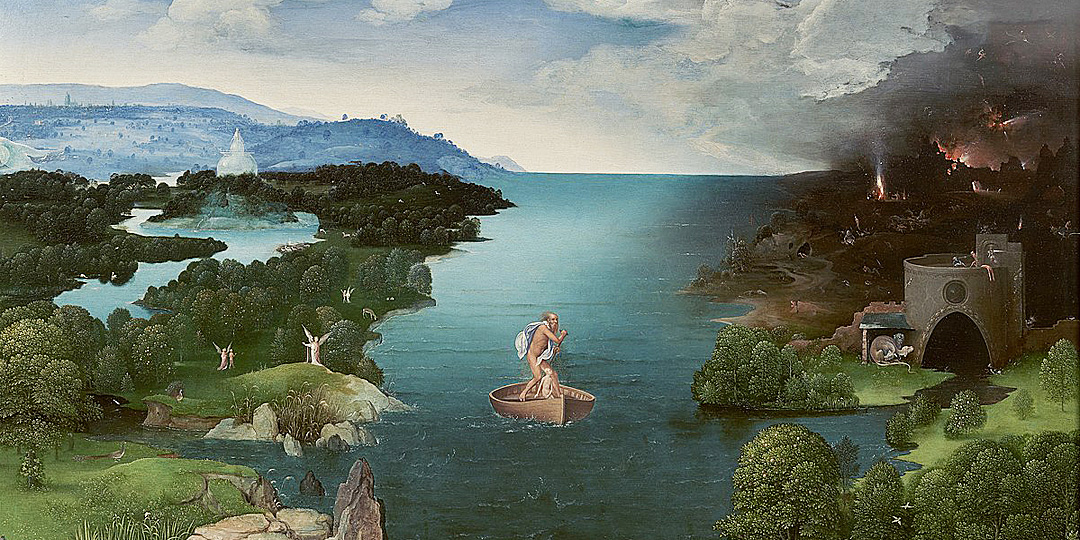

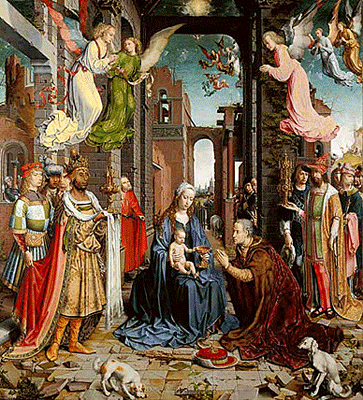

Jan Gossaert (vers 1478 – 1532), dit Mabuse (ce surnom vient de l’ancienne appellation de Mauberge, sa ville natale), est inscrit à la guilde des peintres d’Anvers dès 1503 et, en 1508, il suit à Rome le duc Philippe de Bourgogne. C’est ainsi que, très précocement, se forme son style extrêmement particulier, où la tradition du XVe siècle flamand n’est pas encore totalement abandonnée, mais où, en même temps, la « manière moderne » italienne est déjà présente, non seulement dans le traitement de la perspective, mais aussi dans l’ampleur monumentale des figures, dans le sens de la lumière, dans le rapport entre les personnages et leur cadre environnant. Ses œuvres les plus anciennes, comme le Triptyque Malvagna (1510, Palerme, Galleria Nazionale), les différentes versions de Saint Luc peignant le portrait de la Vierge et l’Adoration des Mages (1515, Londres, National Gallery), montrent une surabondance d’éléments décoratifs, richesse ornementale où le gothique finissant paraît se marier au maniérisme commençant. Les œuvres de sujet classique ou mythologique, comme Neptune et Amphitrite (Berlin) ou Danaé (1527, Munich), sont davantage « modernes », mais toujours caractérisées par un goût très vif de l’invention descriptive. En 1527, il accomplit un voyage par voie fluviale avec Lucas de Leyde, visitant les principales villes des Flandres, du Brabant et de la Zélande. Sollicité par les cours de Bourgogne, de Danemark et de la branche flamande des Habsbourg qui se disputent ses œuvres, il alterne portraits pénétrants et compositions complexes, où il insère toujours de manière intéressante de monumentales architectures d’inspiration italienne. Ces œuvres auront un rôle fondamental dans le développement de la peinture flamande par les nouveaux rapports de couleurs qu’ils instaurèrent et surtout par leur composition spatiale. En 1524, après la mort de son protecteur Philippe de Bourgogne, Gossaert entre au service du neveu, Adolphe de Bourgogne et réside à Middelburg auprès de lui jusqu’à sa mort, survenue vers 1532.

(Londres, National Gallery)

Les présents des Rois mages, comme leur couronne et leur sceptre, sont de somptueuses pièces d’orfèvrerie de style gothique tardif. La scène architecturale est puissamment ordonnée et sa composition s’inspire de la monumentalité de la renaissance italienne. La multiplicité des détails descriptifs, le goût pour les habits fastueux et le traitement minutieux de tous les éléments appartiennent à la tradition flamande. La facture du visage de la Vierge Marie indique que le peintre à prêté attention aux modèles de Léonard de Vinci. Le chien à droite est un hommage explicite à Dürer : aux yeux d’un expert, tout le tableau reflète l’éclectisme culturel de Gossaert et constitue donc un bon témoignage sur le caractère international des rapports établis par l’école artistique anversoise.

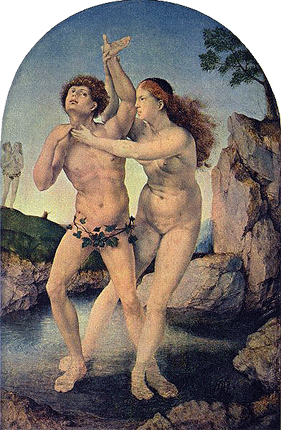

L’histoire est tirée des « Métamorphoses » d’Ovide : Salmacis est une naïade vivant en Asie Mineure. Lorsqu’elle s’éprend du jeune Hermaphrodite, le fils d’Hermès (Mercure) et d’Aphrodite (Vénus), elle l’attire dans une source pour l’embrasser contre son gré. Comme il résiste et qu’elle continue d’insister, ils se confondent pour former un seul corps. Depuis lors, d’après Ovide, l’eau de source effémine quiconque entre en contact avec elle. Cette histoire confrontait Gossaert à un sérieux problème : comment représenter deux figures, déjà peintes au premier plan, au moment où elles deviennent une seule personne ? D’après Ovide, ils sont même dotés d’un seul et même visage. À l’arrière-plan du tableau, la solution « fantomatique » de Gossaert.

Jan Gossaert (Washington, National Gallery)

Le portrait de Gossaert montre un marchand assis entouré par ses outils de commerce dispersés au-dessus de la table : livres de comptes, encre et plumes, pot de talc qu’on employait pour sécher l’encre, pièces de monnaie et petit lingot d’or, balance, et cire à cacheter. Fixées au mur, de liasses de papier étiquetées « lettres diverses » et « ébauches diverses ». Le regard furtif du personnage et sa bouche pincée démontre le climat d’appréhension qui hantait les banquiers à cause de l’attitude morale régnante. Dans les portraits, Gossaert suivit en revanche la tradition flamande qui tend à définir analytiquement le modèle à travers l’expression énergique du relief peint en clair-obscur, créant d’authentiques chefs-d’œuvre.

Jan van Scorel

Jan van Scorel (Schoorl 1495 – Utrecht 1562), est sans doute le plus grand artiste voyageur de son époque puisque, à partir de 1515, année où il rencontre Gossaert à Utrecht, il ne cesse d’arpenter l’Allemagne, où il rencontra Dürer à Nuremberg, l’Autriche, l’Italie, s’arrêtant notamment à Venise, dont l’art le marque et d’où il s’embarque pour un voyage à Terre sainte. En 1522, on le retrouve à Rome, où le nouveau pape Adrien VI, un Utrechtois, ancien précepteur de Charles Quint, le nomme conservateur des antiquités du Belvédère. De multiples influences, vénitiennes, allemandes, romaines (en particulier celles de Raphaël et de Michel-Ange), se manifestent dans ses tableaux de ces années. À la mort du pape en 1524, il revient à Utrecht qu’il ne quitte plus guère. Parallèlement à une carrière ecclésiastique, il élabore une œuvre ample et de grande qualité, qui renouvelle la peinture religieuse des Pays-Bas par des apports italiens parfaitement intégrés à un style original, à la fois monumental et apaisé jusque vers 1530, plus frénétique et influencé par le maniérisme à partir de cette date, mais toujours d’un grand raffinement. Les personnages, aux contours nettement découpés, s’intègrent au paysage, dans des couleurs claires, parfois acides. Par son exemple, par ses élèves, dont le plus illustre est Maerten van Heemskerck, Scorel a marqué profondément l’évolution artistique des Pays-Bas. Il exécuta également de nombreux portraits, où les tendances naturalistes traditionnelles des Pays-Bas s’accordent avec harmonie à des motifs vénitiens empruntés à Giorgione et à Titien.

(Amsterdam, Rijksmuseum)

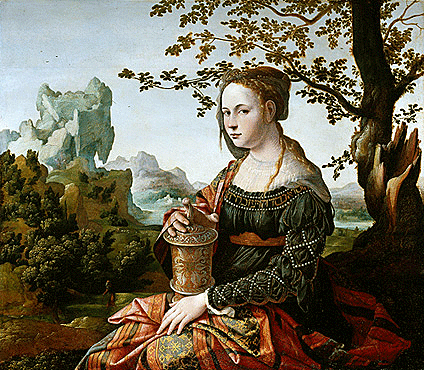

Une jeune femme est assise devant un paysage montagneux. Elle est vêtue d’une luxueuse robe vert foncé ornée de perles. C’est Marie-Madeleine, une femme riche mais pécheresse, qui a changée de vie après avoir entendu la parole de Jésus. La jeune femme tient sur ses genoux un précieux récipient rempli d’onguents parfumés, dont elle a oint les pieds de Jésus en signe d’humilité. Van Scorel a peint ce tableau après un long voyage d’études en Italie. Il a apporté aux Pays-Bas une nouvelle façon de peindre. Ceci peut clairement être vu dans ce tableau et la manière dont il dépeint Marie-Madeleine. Scorel a transformé la sainte en une femme moderne, gracieuse et au visage sérieux.

(Vienne, Kunsthistorisches Museum)

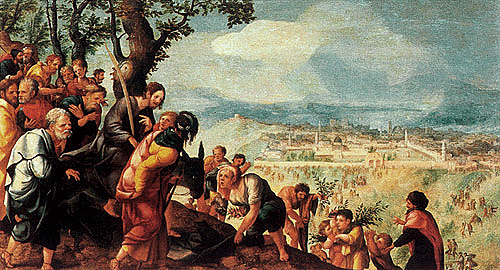

Jan van Scorel est actif à Rome pendant le bref pontificat de son compatriote flamand Adrien VI (qui a été précepteur du futur empereur Charles Quint) et il exerce de nombreuses charges importantes au Vatican. La grandiose architecture Renaissance du Temple, avec voûtes en berceau, bas-reliefs et caissons, s’inspire manifestement du style des édifices bâtis à Rome suivant les plans de Bramante et de Raphaël. Les hautes et fines silhouettes des figures s’échelonnent élégamment dans l’espace en perspective.

(Utrecht, Centraal Museum)

Herman van Lokhorst, doyen de l’église Saint-Sauveur à Utrecht, commanda en 1526 à son concitoyen Jan van Scorel un triptyque qui devait orner le monument funéraire de ses aïeux. Le peintre venait de rentrer de son séjour en Italie ; il s’était rendu également à Terre sainte en 1520-1522. Cette « Entrée » occupe le panneau central du triptyque. Un rameau de palmier sur l’épaule, Jésus gravit le mont des Oliviers sur une ânesse, entouré de ses disciples. Parmi eux figurent Pierre (au premier plan) et Judas aux cheveux roux qui, à en juger d’après sa bourse, a déjà reçu le salaire de trente deniers récompensant sa trahison imminente. Les figures trahissent l’influence de Raphaël. Le personnage se tenant devant Judas semble vouloir nous mettre en garde contre le futur traître. Jérusalem s’étend dans la plaine ensoleillée. Van Scorel i avait séjourné, ce qui lui permit de peindre une vue topographique de la ville, reproduisant fidèlement l’aspect qu’elle avait en 1520 : à gauche, le mont Sion avec son complexe conventuel, au premier plan les murs de la ville et, au centre, la Porte dorée qui donne accès à la Place du Temple. Sortant de la ville, la foule afflue de toutes parts.

Une belle jeune femme se baigne à une fontaine. C’est Bethsabée l’épouse de Urie l’Hittite puis du roi David. Elle est la mère de Salomon. Son personnage apparaît dans le Deuxième livre de Samuel, au chapitre XI. Le roi David, se promenant sur la terrasse de son palais, aperçoit Bethsabée en train de se baigner et tombe amoureux d’elle.

Le peintre a représenté la scène dans un paysage, et à droite, on aperçoit le palais du roi David. Il s’agirait d’un des derniers tableaux de Jan van Scorel, déjà influencé par le maniérisme.

Lucas de Leyde

On dit de Lucas de Leyde (Leiden 1494-1533) qu’il fut très précoce, que c’était un peintre confirmé à quinze ans. Il passa presque toute sa vie à Leyde et épousa une femme riche en 1515, ce qui peut en partie expliquer ses fantaisies. Dürer lui rendit visite en 1520 ; en 1527, il fit avec Gossaert un bref voyage, durant lequel il reçut somptueusement les artistes locaux, peut-être pour imiter Dürer lors de son voyage aux Pays-Bas en 1520-1521. Il mourut assez jeune, vers 1533 ; il croyait avoir été empoisonné par ses rivaux, qu’il fuyait en travaillant au lit. Il laissa peu de peintures, mais sa production de gravures sur bois suffit à montrer qu’il fut un artiste occupé, mais peu prolifique, même si cela cadre mal avec l’image du dilettante qui voyageait, restait au lit, faisait des dîners bien arrosés en vêtement de soie jaune. Les peintures de Lucas de Leyde possèdent un coup de pinceau aisé et magnifique, une brosse douce et chargée traçant une ligne calligraphique fluide. Sa superbe palette surprend par ses détails : ombres vertes, mauves, petites taches éclatantes de rose ou de bleu-vert clair, de sorte que la carnation prend un aspect presque impressionniste ; dans les divers tons qui se fondent, il trace une ligne ferme et acérée, une arête dure qui traverse le tableau avec une virtuosité accomplie. Ses premières gravures sur bois remontent à 1510, ce qui, s’il naquit en 1494, fait de lui un jeune prodige. Ses sujets sont souvent proches de ceux de Dürer et parfois de Schongauer, avec de grands effets de drapés aux plis assez archaïques. Parfois, il enrichit l’iconographie inventive du Nord ; parfois, il apporte à ses gravures la virtuosité des lignes de ses meilleures peintures, ou fait varier l’épaisseur de la ligne selon la profondeur dans l’espace – marque de la meilleure technique de Dürer.

Outre des sujets bibliques, Lucas de Leyde traite bien vite des sujets « de genre » avec personnages et situations tirés de la réalité quotidienne. À l’occasion de son séjour à Anvers en 1521-1522, sa manière subit l’influence de l’école locale italianisante, mais il s’attache plus étroitement encore au style limpide et riche de Dürer, avec lequel il noue une étroite amitié.

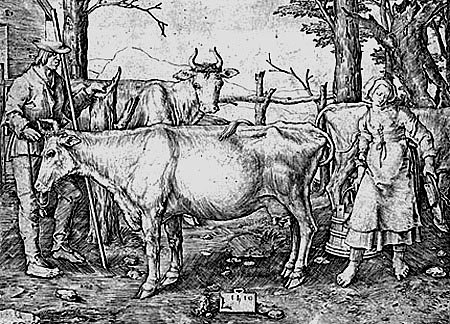

(Amsterdam, Rijksmuseum)

Quoique encore tout jeune, Lucas de Leyde fait montre d’une maîtrise totale et personnelle des techniques de gravure (une des premières traitant un sujet de genre), qui n’est comparable qu’à celle d’Albrecht Dürer. De manière surprenante, ce sont les vaches qui sont les véritables protagonistes de la scène. Avant celui de toute autre nation, l’art hollandais s’ouvre volontiers à des sujets « de genre » tirés de la vie quotidienne.

En 1521-22, un séjour à Anvers lui permit à Lucas de Leyde de connaître directement Dürer, J. van Scorel et Gossaert, qui le poussèrent à s’intéresser davantage à l’art italien ; de là ce « romanisme » plus accentué dans les dernières œuvres picturales, aux formes toujours plus grandioses et solennelles.