La peinture à fresque

La peinture à fresque est une technique rapide. Le travail préparatoire, la pensée artistique qui soutient l’œuvre, l’exécution des dessins préliminaires, tout cela prenait du temps, mais la rapidité d’exécution dépendait des vingt-quatre heures, de quelques jours tout ou plus, pendant lesquels l’intonaco (le plâtre) demeurait assez humide pour absorber la peinture. Lorsqu’il avait séché, on pouvait encore appliquer des touches de surface à secco (à sec), mais on savait qu’elles étaient moins durables que la couche de peinture initiale.

Quand l’art imite la nature

« Ars simia naturae » : en 1381-1382, l’humaniste florentin Filippo Villani est le premier à utiliser l’expression pour faire l’éloge d’un peintre. La formule deviendra un lieu commun et, transformé en singe peintre, le peintre-singe va parcourir la peinture européenne jusqu’au XIXe siècle. Alors que pour Boccace, après Dante, toute la gloire d’avoir apporté la lumière à l’histoire de l’art revenait à Giotto, Villani estime que en amont de Giotto, Cimabue lui a ouvert la voie et en aval, il attribue à chacun des trois giottesques qu’il cite une capacité particulière du maître : Maso est le plus délicat, les plus doué ; Taddeo Gaddi est le meilleur pour les architectures, Stefano est le « singe de la nature ». Repris à Pline l’Ancien, ce schéma est assez efficace pour influencer aujourd’hui encore de nombreux survols du Trecento toscan.

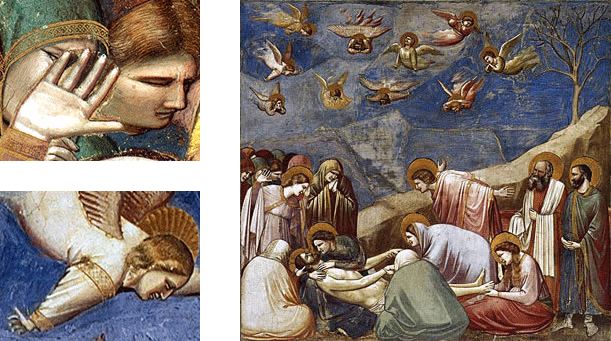

Dans cette composition, Giotto organise autour de la dépouille du Christ un répertoire bouleversant d’attitudes qui se communiquent du groupe des endeuillées aux anges du ciel. Les deux femmes vêtues d’une large mante font entrer le regard dans l’œuvre et servent de figures d’identification, de manière à ce que le spectateur puisse lui-même toucher le corps. Les femmes témoignent leur profonde douleur avec une sobriété de gestes qui s’inspire de motifs de l’art antique. Tout paraît naturel. Le souffle qui anime les compositions de Giotto marie le paysage montagneux au paysage architectural. L’imitation de la nature commençait.

Comme Dante ou Boccace en poésie, Giotto porta à maturation le processus de renouvellement du langage pictural italien, rôle historique déjà reconnu par ses contemporains, peut être considéré comme une « somme » de la culture figurative du Moyen Age. Des tons simples et des formes étoffées de draperies dans des constructions synthétiques, les fresques décèlent l’art florentin à la poursuite d’un style. Disciple de Cimabue, mais s’étant également formé à Rome sur les modèles du classicisme byzantin intégré dans la peinture romane médiévale, n’ignorant rien de la sobriété de la sculpture romane, ni de la dynamique linéaire de l’art gothique. La vision intérieure de Giotto projetée sur un mur sacrifie le détail à l’ensemble et vise à la synthèse décorative. Les éléments de l’action se situent dans l’espace et d’après une échelle proportionnée au cadre architectural. Les œuvres de Giotto demeureront un modèle et une source d’inspiration pour les artistes de la Renaissance. Trois grands ensembles à Assise, à Padoue et à Florence définissent ce qu’est l’art de la fresque.

Giotto et les fresques d’Assise

Entre les dernières années du Duecento et les premières années du Trecento, l’augmentation de la représentation spatiale au sens illusionniste n’est qu’un aspect – certes le plus spectaculaire – de l’évolution générale qui allait entraîner toute l’histoire de la peinture européenne dans des voies lourdes d’avenir. Ce changement révèle que le monde de la perception visuelle occupe désormais une telle place que sa restitution illusionniste s’impose comme un programme artistique. Il s’agit de transformer le tableau en une « fenêtre » à travers laquelle l’homme contemple une réalité certes encore artificielle, mais dont les critères visuels s’adaptent de plus en plus à l’expérience réelle. Il convenait dès lors de donner à ce programme un décor iconographique approprié. Le laboratoire où cette opération allait réussir porte un nom : Saint François à Assise.

Giotto, né vers 1265, avait commencé son apprentissage avec le peintre Cimabue vers l’âge de dix à quatorze ans. Un voyage à Rome a vraisemblablement parachevé la formation de jeune peintre, après quoi il a suivi son maître à ce qui était en ce moment-là, le plus grand chantier en Italie, l’église Saint François d’Assise. C’est à Assise qu’ont été reconnues les premières œuvres de Giotto : les fresques qui illustrent les « Scènes de l’Ancien » et du « Nouveau Testament », situées dans la partie haute de la nef de l’église supérieure. Plus tard, vers 1314, toujours à Saint François d’Assise, Giotto aidé de collaborateurs, réalisera dans la partie inférieure de la nef, la série de fresques de la « Légende de saint François » commencée vers 1296.

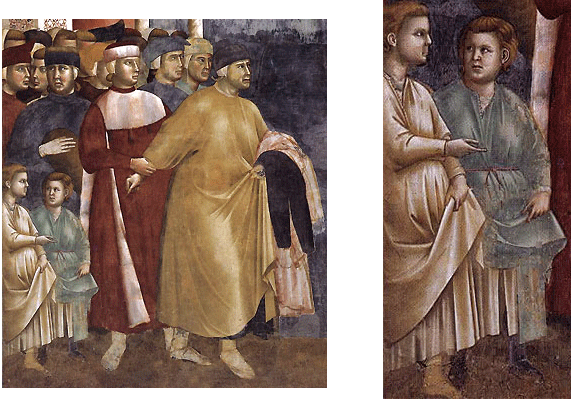

La scène se joue devant un temple romain qui présente une forte similitude avec le temple de Minerve conservé à Assise. Le geste d’un passant illuminé qui prend à témoin deux magistrats l’un en « cappa magna » beige, l’autre en manteau rouge sombre, provoque une flexion du corps avec extension des bras en avant. Subitement sorties de l’enfance, les formes marquent la fin d’une période d’immobilité.

Dans cette scène, la colère du père s’exprime par son visage contracté, par le geste avec lequel il relève son vêtement pour s’élancer contre son fils, mais surtout par son bras retenu par un ami et par son poing tendu. Ce sentiment est exprimé avec une extrême clarté par des gestes sobres et pleins de retenue, qui sont caractéristiques de la dignité que Giotto confère aux personnages de ses peintures.

La Chapelle Scrovegni de Padoue

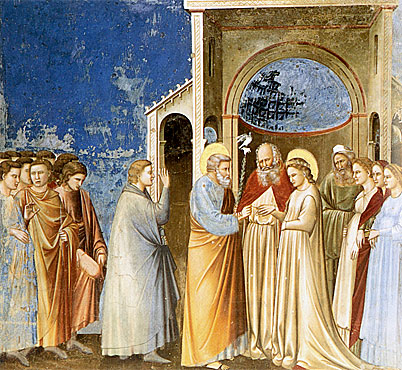

La décoration de la chapelle Scrovegni ou chapelle de l’Arena de Padoue est considérée comme l’œuvre la plus significative et la plus paradigmatique de Giotto, ainsi que comme l’un des principaux chapitres de l’histoire de la peinture européenne. L’artiste est vraisemblablement au début de sa maturité, quand s’est atténuée la polémique qui avait peut-être rendu trop crus et trop vifs certains aspects de sa vision figurative au cours de sa jeunesse à Assise. Enrico Scrovegni qui avait commandé les fresques de Padoue, était un très haut personnage. Extrêmement riche et ayant une grande ambition politique, il acquiert la zone de l’Arena en 1300 pour y construire son palais avec une chapelle annexe ; les dates de fondation, de construction, de décoration et de consécration sont documentées – mais de manière peut claire – entre 1303 et 1305. Trois étages superposés circonscrivent l’histoire de l’Évangile. Sous le cintre, Scrovegni présente sa chapelle en réduction. Désormais, les donateurs auront une place assignée dans les fresques et les tableaux. Le programme iconographique se compose de 36 scènes. Les larges cadres peints imitent de manière virtuose des mosaïques ornementales et des marqueteries de marbre dans lesquelles viennent d’ailleurs s’insérer de petites représentations. Le firmament constellé d’un bleu profond qui couvre la voûte, vient couronner la série des scènes qui constitue la zone de soubassement, où figurent des grisailles des vertus et des vices.

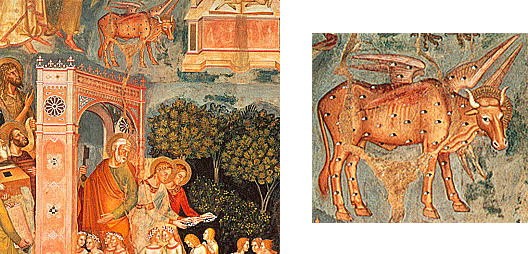

Le renoncement à tout décor superflu – la réduction – permet de resserrer le propos. Des murs, une fenêtre, une porte et un toit ainsi qu’un auvent suffisent à désigner une « bonne maison bourgeoise du Trecento« , projetée dans le passé, à l’époque du Nouveau Testament – et imaginé par un peintre qui travaillerait plus tard aussi comme architecte à Florence. Le style narratif de Giotto distingue pour la première fois de manière cohérente entre espace principal et secondaire, et du même coup, entre action principale et secondaire. Il associe ainsi le merveilleux au quotidien, le familier à la contemplation du céleste, et par cette interaction, porte la dramaturgie interne de l’image à une intensité jusqu’alors inconnue, dans laquelle le fait religieux se trouve reflété à l’appui d’un horizon d’expérience terrestre !

Ici, l’auvent de la maison n’est pas le lieu d’une communication passive, mais hautement active. Une visiteuse apporte du mouvement. Elle fait encore partie du monde du dehors (on observera le pan de sa robe qui pend par dessus le perron de l’auvent), mais s’est déjà fortement avancée dans le domaine de la maison, de sorte qu’elle va – comme on le pressent – apparaître dans la pièce principale en congratulatrice et admirer la nouveau-née.

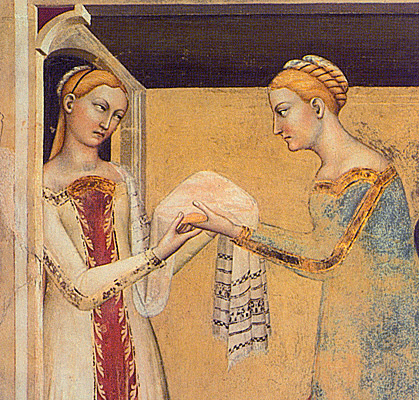

Depuis la restauration de 2001 – 2002, on peut à nouveau admirer la maîtrise inégalée à son époque, des dégradés les plus subtiles et des tons les plus doux : par exemple dans sa prédilection pour les tissus fins et la transparence des voiles ou de mèches de cheveux sous lesquelles se dessinaient les visages et les oreilles. Par endroits, on distingue très clairement l’écaillement du bleu, appliqué après-coup a secco, tout comme l’écaillement de quelques bordures dorées et d’autres ornements.

L’ensemble de la chapelle impressionne par l’homogénéité inhabituelle de l’exécution, bien que Giotto ait évidemment fait travailler des assistants. Sans aides et spécialistes, il n’aurait pas été possible de réaliser un programme décoratif si important, dans le court espace de deux au trois ans, mais chacune de ces peintures apparaît en tant qu’une unité à part entière, montrant la main du maître et l’étendue de son talent. Le canon formel de fresques d’Assise et Padoue, constituera le fonds inépuisable de toutes les œuvres ultérieures de l’école de Giotto, et dans une certaine mesure celui de toute la peinture du Trecento. Par exemple, les deux travées de tribune gothiques qu’on peut voir sur le mur figurant l’arc de triomphe, marquent le coup d’envoi de toute l’histoire du trompe-l’œil comme de toute l’histoire de la nature morte et de la peinture d’intérieur. L’innovation réside déjà dans le seul fait que ces intérieurs sont exempts de tout décor figuré – il faudra attendre le « Retable de Gand » ou Agneau mystique peint en 1432 par les frères Van Eyck pour trouver un phénomène comparable.

Ces coretti ou niches de chœur visualisent en vue ascendante la profondeur d’un espace adjacent surmonté d’une voûte d’ogives. Des deux clefs de voûte descend un lustre dont la facture relève de la nature morte.

Les fresques de Santa Croce à Florence

Pour les fresques de Giotto de la chapelle Peruzzi à Santa Croce, certains aspects de la mode indiquent une chronologie plus tardive que celle de la chapelle de l’Arena de Padoue, si bien que les dates se situent entre 1310 et 1316. Dans la « Légende des deux saint Jean » de la chapelle Peruzzi, la composition s’anime de formes plus complexes que celles de Padoue, de jeux d’espaces plus mouvants et d’une plus riche invention. L’art de Giotto est arrivé à sa pleine maturité. Giotto marque ses compositions d’un sens architectural qui prévaudra dans tout l’art toscan. Les vastes surfaces permettaient une complexité figurative bien supérieure aux fresques padouanes et les figures s’insèrent librement, d’une façon plus variée dans les architectures et dans les espaces qui les contiennent. Presque partout, Giotto a soigneusement évité tout recouvrement des éléments d’architecture par les bords de l’image ; nulle part on ne retrouve la volumineuse puissance des contours, si caractéristique des figures de la Chapelle Peruzzi, et il est rare d’y trouver la sculpturale profusion de drapés puissamment modelés par de forts contrastes de lumière et d’ombres. Ces différences par rapport à la Chapelle Peruzzi doivent-elles faire exclure l’atelier de Giotto comme auteur des fresques de la Chapelle Bardi ? Pas forcément. La participation de différents assistants pourrait aussi expliquer les divergences stylistiques.

La peinture est presque entièrement réalisée à secco. Entre autres facteurs, la moindre durabilité de cette technique a fait que seules de rares parties de la couche superficielle d’origine se sont conservées. Cette technique a fortement contribué au mauvais état de conservation de la peinture des chapelles. Les peintures murales ont par ailleurs gravement souffert des inondations de l’Arno. À cela s’ajoute le fait qu’elles reçurent un badigeon blanc au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qu’elles subirent une restauration inappropriée en 1841 et qu’elles furent dérestaurées entre 1958 et 1961. Toutes ces dégradations ont ruiné la couche superficielle et le modelé, les contours et le dessin intérieur jusqu’à rendre certaines parties des peintures quasiment méconnaissables, mais qui gardent encore aujourd’hui tout son charme.

Artistes continuateurs de Giotto et nouvelles tendances

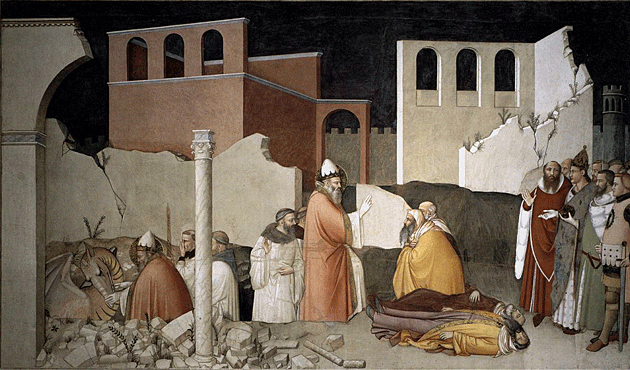

Il se produit à Florence, du vivant de Giotto et après sa mort, un épanouissement pictural qui compte des artistes de premier rang. Ceux-ci contribuèrent largement à l’unification du monde pictural italien. Taddeo Gaddi, les plus fidèle élève de Giotto, avait, d’après Cennino Cennini, travaillé pendant vingt-quatre ans auprès de son maître, et, à la fin des années 1350, il restait le seul vétéran survivant du cercle de Giotto. La personnalité la plus importante est sans doute l’auteur des fresques à l’église Santa Croce à Florence représentant les « Épisodes de la vie de saint Sylvestre ». Ghiberti nous apprend qu’elles ont été exécutées par Maso di Banco et il considère ce peintre comme le meilleur élève de Giotto. C’est en effet avec une remarquable originalité qu’il développe et transforme dans sa propre vision poétique les données formelles et spatiales de Giotto, celles surtout que le maître avait illustrée sur les murs des chapelles Bardi et Peruzzi. À cette tendance artistique, on peut d’autre part rattacher les fresques de la chapelle Strozzi à Santa Maria Novella de Florence ; elles sont dues au peintre Nardo di Cione, dont l’art est ici nettement différent de celui de son frère Andrea Orcagna. Désormais, le courant artistique toscan reprend des éléments qui dérivent aussi bien de Giotto et de ses élèves directs que des grands peintres Siennois (les Lorenzetti et Simone Martini). Ces éléments se fondent de telle manière qu’il est difficile de distinguer à cette époque la véritable origine des différents apports.

(Florence, Santa Croce, chapelle de Saint Sylvestre)

Dans cette fresque, la colonne et l’arc tronqué marquent le premier plan, tandis qu’au second plan, des murs en ruine marquent l’espace où se déroule la scène. Puis de grandes architectures, d’une netteté quasi « métaphysique », s’éloignent vers le fond jusqu’à la tour à l’extrémité de l’angle droit. C’est peut-être la composition spatiale la plus impressionnante que l’on connaît de tout le XIVe siècle : grande ouverture, de larges plans colorés pleinement éclairés, qui trouvent un écho solennel dans la majesté des gestes, dans la disposition mesurée des personnages.

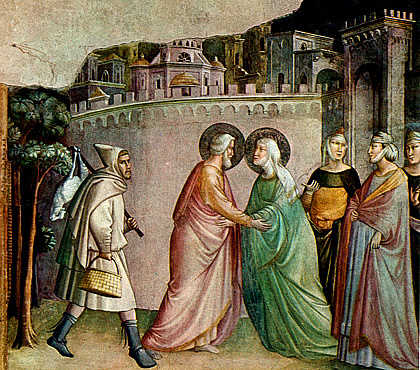

Élève de Giotto pendant vingt-quatre ans, Taddeo Gaddi (Florence 1295/1300-1366) et durant la dernière période d’activité du maître, il devint son principal collaborateur pour des peintures comme le Polyptyque Baroncelli à Santa Croce. Il a peint également la chapelle qui porte le nom de Baroncelli, avec le cycle de L’Histoire de la Vierge, fresques réalisées vers 1330 : la Rencontre à la Porte d’Or s’inspire de l’inoubliable modèle de Giotto à Padoue. À la mort du maître, Taddeo Gaddi fut considéré comme son successeur le plus direct et reçut d’importantes commandes, acquérant la notoriété de premier peintre florentin. Sa grande préoccupation pour la perspective apprise de Giotto, le situe aux plus hauts sommets du Trecento italien. Son activité comme architecte lui fait attribuer par Vasari la construction de l’Orsanmichele à Florence.

Agnolo Gaddi (actif à Florence durant la seconde moitié du XIVe siècle), fils de Taddeo, il trahit dans ses œuvres les hésitations du milieu artistique florentin de l’époque, culturellement lié d’une part aux schémas de Giotto et, d’autre part déjà empreint de la nouvelle culture du gothique tardif. Jacopo degli Alberti lui commanda les fresques de la chapelle principale, derrière l’autel de Santa Croce, la Découverte de la Sainte Croix, récit mystique des plus élevés, suivant le récit de Jacques de Voragine. Ne possédant pas la façon large de leur maître, les exécutants se perdent dans le détail, alors qu’à l’exemple de Giotto ils devraient regarder la nature.

(Florence, Santa Croce)

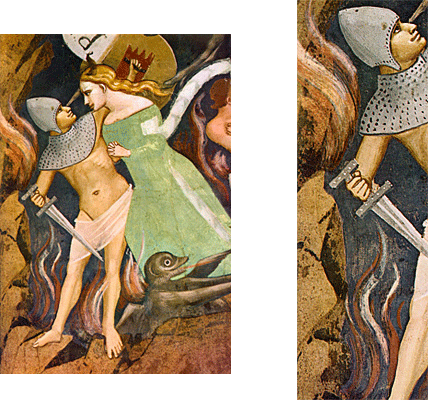

La scène du « Triomphe de la Croix » est la dernière et la plus significative de tout le cycle. Cette œuvre contient des éléments du goût du gothique tardif, telles les roches blanches du fond. La scène montre par deux fois, en haut à gauche et en bas à droite l’arrivée d’Héraclius à Jérusalem, après la décapitation de Chosroes accusé d’avoir volé la croix.

Les fresques, de 1365, par Andrea Buonaiuti da Firenze (documenté entre 1343 et 1377) dans la chapelle des Espagnols ont un caractère particulier. C’est un cycle allégorique à intention démonstrative ; tout en n’atteignant que rarement à une expression poétique, cette œuvre est sans aucun doute fort singulière. Elle montre que le langage pictural à Florence pouvait affronter et développer des thèmes narratifs et doctrinaires, tout en ne s’appuyant que sur des données purement culturelles. Ici aussi, les éléments florentins se mêlent aux apports siennois, qui apparaissent plus particulièrement dans certains détails pleins de vie, comme la danse des jeunes filles dans le verger. Cette scène rappelle Ambrogio Lorenzetti ou Simone Martini, et l’on pourrait se croire devant un fragment de quelque œuvre avignonnaise d’un réalisme courtois, comme les fresques de la Garde-robe.

(Florence, église Santa Maria Novella, chapelle des Espagnols)

Le récit de la chapelle des Espagnols semblerait presque conçu par quelque grand personnage ecclésiastique ou mondain de la cour papale qui traiterait la théologie et les textes sacrés avec un esprit froid, une casuistique raffinée et une âme exclusivement tournée vers les biens de cette terre.

(Florence, Santa Maria Novella, chapelle des Espagnols).

La décoration de la salle Capitulaire du couvent de Santa Maria Novella par Andrea da Firenze, un artiste qui s’inscrit dans la succession lointaine de Giotto, glorifie l’Église et l’ordre dominicain. Les fresques symbolisent l’œuvre terrestre de l’Église représentée par la cathédrale de Santa Maria del Fiore, alors en construction et qu’Andrea a peint d’après le modèle proposé en 1367, sans oublier d’exalter le rôle des dominicains, représentés par le fondateur, saint Dominique.

Ver la moitié du XIVe siècle, l’art d’Andrea di Cione, dit Orcagna, (actif à Florence entre 1343 et 1368), prit une grande importance, à cause surtout de sa fermeté « académique » particulière des formes. Dans les fragments de l’énorme fresque qui se trouvait sur le mur droit de la basilique de Santa Croce illustrant des scènes du « Triomphe de la mort », du « Jugement » et de l' »Enfer », Orcagna se montre encore fortement inspiré par les visions dynamiques et puissantes de la génération de Giotto. L’exactitude des lignes rappelle Taddeo Gaddi, tandis que les formes presque géométriques, solides et massives, font penser à Maso. Avec le retable Strozzi, de tels liens avec le monde et la nature seront définitivement rompus. Il ne serait pas exclu que le « Triomphe de la Mort » d’Orcagna soit postérieur au cycle du Camposanto de Pise. Les dernières œuvres d’Orcagna annoncent certaines données gothiques qui se trouvent aussi dans la peinture d’un Agnolo Gaddi ou d’un Spinello Aretino. Ceux-ci se placent déjà dans la phase du gothique tardif dont Lorenzo Monaco sera, à Florence, un des principaux représentants.

Le « Triomphe de la Mort » souligne avec une grande énergie le sens de la fragilité de la vie humaine et le sentiment d’effroi qui devait prévaloir dans la ville au lendemain de la « peste noire ». Considérées comme le chef d’œuvre d’Orcagna, ces fresques offrent les représentations du « Jugement », de « l’Enfer » et du « Paradis » qui reprennent des thèmes de la « Divine Comédie » de Dante.

Ces aspects de l’art florentin du XIVe siècle (dans ce courant s’insère le peintre bolonais Giovanni da Milano et s’en détache Giusto, que l’introduira dans la Vénétie) apportent une note neuve, nettement différente de celle que révèlent les tendances habituelles et fort connues de la tradition giottesque et siennoise. Les fresques représentant « Le Triomphe de la Mort, Le Jugement dernier et La vie des ermites » au Camposanto de Pise sont une des décorations les plus célèbres et les plus belles du XIVe siècle. Il y a dans ces fresques une proportion idéale que les relie à la tradition toscane. Elles dénotent très nettement des facteurs dérivés de l’art siennois et de celui des Orcagna. Leur auteur est peut-être un peintre toscan qui a voyagé ou même qui a reçu son éducation artistique en Emilie. Certains ont proposé le peintre florentin Buffalmacco comme auteur des fresques, suivant le témoignage de Ghiberti qui cite nombre de ses œuvres à Pise et à Bologne.

Le groupe des cavaliers, les pauvres évoquant la mort, la réunion de nobles faisant de la musique tandis qu’au-dessus de leurs têtes se déchaîne dans le ciel la furie des diables, sont autant de fragments célèbres de cette fresque. Elles montrent avec quelle puissance d’illustration le peintre a su créer ses images, qui remplissent l’espace de gestes vifs, de physionomies expressives. Ce sont là des éléments caractéristiques des peintres bolonais, mais tandis que chez ceux-ci les apports culturels se manifestent de manière fragmentaire, les fresques du Camposanto sont issues d’un milieu humaniste riche et homogène.

La peste de 1348 a été qualifiée par les démographes comme « l’un des faits les plus importants de l’histoire de nôtre millénaire » ; ils l’ont quelquefois jugée comme « une mortalité bien plus grave pour l’humanité occidentale que les grandes guerres du XXe siècle ».