El traje

Uno de los elementos característicos del arte del Quattrocento se encuentran en la moda, que es elegante y refinada, sobria, luminosa, lineal. Se adapta y exalta a los hombres y las mujeres que viven en el mundo imaginado por los humanistas, en la ciudad ideal concebida por los nuevos arquitectos.

Cuando el antiguo sistema feudal que prevaleció durante mucho tiempo se desmorona en toda Europa, con consecuencias importantes en todos los ámbitos, cuando la actividad comercial del Trecento se consolida, los banqueros ricos y poderosos van a sentar las bases de las futuras señorías. Harán decorar sus casas, todavía sin muebles, con decoraciones diversas, cambiarán también la forma de la indumentaria en particular la de los hombres: se utiliza el jubón acolchado (zuparello) con mangas amovibles, acuchilladas o rasgadas para dejar ver la camisa u otro tejido en su parte interior. En invierno se llevaba una casaca (giornea) o un abrigo con mangas abullonadas. Las mujeres llevaban para las grandes ocasiones vestidos con una larga cola. Esta «cola» indignaba a los predicadores y a los legisladores que querían acortarla. San Bernardino de Siena estimaba que hacía parecer a la mujer a un animal “fangoso en invierno, polvoriento en verano”. Comparaba este apéndice a una «escoba de bruja, un incensario infernal”. Los que contravenían las leyes suntuarias tenían que pagar fuertes multas que se inscribían en los registros apropiados.

A pesar de la promulgación regular de leyes suntuarias contra los gastos innecesarios, sobre todo los de la vestimenta, el lujo conservaba una irresistible atracción. De la misma manera que los palacios, los caballos y las carrozas, la ropa respondía al deseo de brillar en sociedad. Se buscaron nuevos tejidos preciosos (en el siglo XV, la seda suplantó a la lana, más humilde y usual, que había enriquecido Florencia en la Edad Media); tejidos ligeros no trabajados como el tafetán, o espesos como el terciopelo, los brocados con hilos de oro, el damasco, se pusieron de moda.

(Nueva York, Metropolitan Museum)

escuela de Domenico Ghirlandaio

(San Marino, California, The Huntington Library)

El joven del retrato lleva una túnica roja sin mangas (giornea) y lleva un gorro (beretta) de color rojo intenso.

Más tarde, Leonardo de Vinci presintió que la ropa acabaría por “abrazar la forma del cuerpo con gracia y sencillez sin aplastarlo con pliegues artificiales”. Como antaño, se apreciaba el color (el empleo de nuevos colorantes era reciente). En Florencia, se prefería el tejido rosado. Cosme de Médicis gustaba decir que “dos varas de tela rosada” distinguían al hombre de bien y convertían al burgués en engreído pero elegante. No fue hasta el siglo XVI que se difundió la moda del color negro; lanzada al origen en Venecia, después evocando España, dominaba en el siglo siguiente.

Los sastres ejercieron un rol muy modesto, casi marginal, y pagaban pocos impuestos. No fueron representados ni siquiera por una corporación independiente. Al finalizar el siglo XIII, formaron parte del arte de los ropavejeros junto con los lineros (industria del lino); en el siglo XIV, se asociaron con los tintoreros y cardadores, y después, nuevamente en 1415, se los encuentra con los ropavejeros y lineros. El oficio de sastre no recibe sus letras de nobleza que en el siglo XVI, cuando la moda exigió tener conocimientos de corte.

Giovanni Battista Moroni, (Londres, National Gallery)

Esta representación sobria y afable de un sastre en su trabajo es sin embargo única en su género. El sastre se dispone a cortar un tejido negro español entonces a la moda. Lleva unas calzas acuchilladas de tejido rojo y un jubón beige menos a la moda, pero realzado sin embargo con una gorguera española.

Peinados y sombreros

En la cabeza, los florentinos habían llevado hasta entonces un mazzocchio, especie de rodete recubierto de tela y una foggia que caía a lo largo de la mejilla izquierda sobre el hombro y se prolongaba por un becchetto que llegaba hasta los talones o se anudaba en torno al cuello en tiempo frío. En el siglo XV, se reemplazó este tocado pasado de moda por un gorro cónico relativamente elevado cuyo borde posterior se levantaba manteniéndolo hacia la parte delantera.

A principios del siglo XIV, los hombres generalmente se afeitaban; después los condottieri de las grandes compañías francesas y alemanas difundieron la moda de la barba. En el siglo XV, los hombres se afeitaron nuevamente y se dejaron crecer el cabello; hacia finales de siglo, la barba reapareció, espesa y cortada con diferentes formas.

Entre los pintores y los escultores, la belleza masculina tenía la misma popularidad que la belleza femenina. Muy a menudo los “garzoni” servían de modelo y sus rasgos se idealizaban. Aquí, el joven es presentado de perfil, la mirada orgullosa e intensa, la nariz recta y su abundante cabellera está cubierta parcialmente por un tocado a la moda.

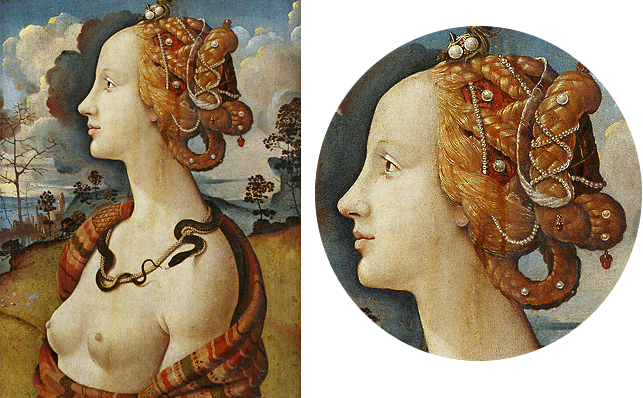

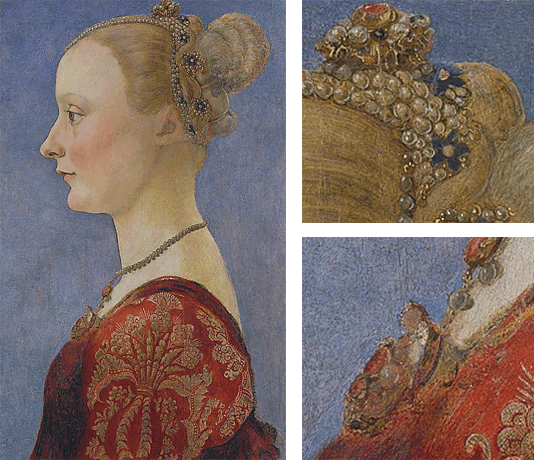

Tal como los muestran los numerosos retratos del Renacimiento, en el siglo XV, las mujeres se inspiraban de la moda francesa: adornos y rodetes levantados en pirámide y mantenidos con pequeños arcos de mimbre o de paja. A menudo con una corona de cabellos postizos, el peinado se adornaba con finas cadenas de oro o de perlas, también con cintas, velos y joyas. El peinado adoptará a continuación formas más sobrias, dividiendo los cabellos en dos bandas lisas separadas en medio de la frente, rodeado con una cinta adornada con piedras preciosas. El color ideal que se quiere dar tanto a los cabellos naturales como a los postizos, es el color rubio. Como el sol tenía la reputación de teñir de rubio la cabellera, había mujeres que exponían sus cabellos a pleno sol, permaneciendo así durante largas horas; además, se empleaban mordientes y otras mixturas para teñirlos.

La mujer de este retrato está situada de perfil sobre un fondo azul lapislázuli que subraya la pureza de sus rasgos y contrasta con el tejido precioso. El peinado es típico de las damas florentinas del siglo XV.

Las joyas

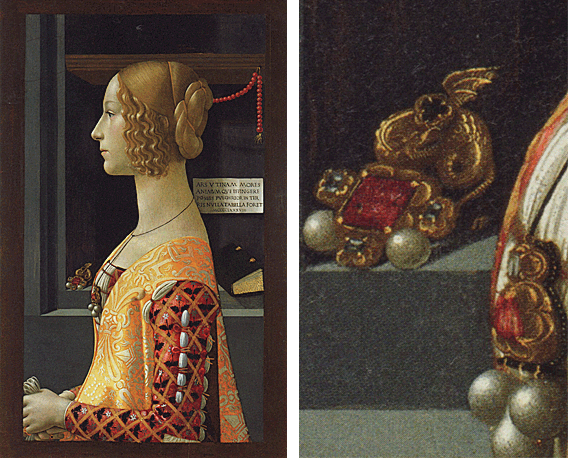

Los accesorios y sobre todo las joyas tuvieron también su importancia durante el Renacimiento. Las piedras preciosas y las perlas, que enriquecen los vestidos, presentan por otro lado la ventaja de poder adornar varios tipos de ropa, y no se alteran; finalmente, constituyen un capital nada despreciable. A principios del siglo XV, en Florencia existían más de cien talleres de orfebrería registrados. Las joyas tenían un significado particular para los ricos florentinos. Su belleza y su valor comercial era símbolos del prestigio familiar, jugaban un rol muy importante en la concertación de matrimonios. Las mujeres que llevaban estas joyas conocían sus connotaciones así como su valor simbólico. En el Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni, sus joyas – un colgante con perlas, un broche y dos anillos – enfatizan su condición de esposa del joven Lorenzo Tornabuoni. Prestadas por la familia del esposo el día de su petición de mano, Giovanna las llevará el día de su boda y durante su corta vida de casada. La tradición florentina quería que a la muerte de la esposa (Giovanna falleció del parto de su segundo hijo, sólo dos años después de que contrajera matrimonio), las joyas volvieran a la familia. En el retrato póstumo realizado por Ghirlandaio, Giovanna lleva un vestido (giornea) decorado con una estilizada L de Lorenzo y el diamante, emblema de los Tornabuoni.

(Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza)

Otras joyas más modestas adornaban a las jóvenes y adolescentes, regalos de sus padres, con gemas más humildes como el coral que en la iconografía profana es invocado como un signo de protección. Lindas ristras de perlas de coral rodeaban las gráciles cuellos o colgantes en forma de camafeo o en pendientes para las orejas. La joven pintada por el taller de Ghirlandaio (el maestro era el pintor de la vida ciudadana florentina) luce un collar de perlas de coral y una perla-botón, que cierra el velo translúcido que cubre su escote.

taller de Domenico Ghirlandaio, (Lisboa, Museu Calouste)

La mujer lleva un collar de perlas que sostiene un colgante de una rara belleza, con un ángel en relieve colocado encima de un gran rubí. Un velo cubre sus orejas; perlas y piedras preciosas realzan delicadamente sus cabellos dorados.

El maquillaje

Las mujeres del Renacimiento mejoraron el arte nunca abandonado del maquillaje. En el Libro dell’arte (c.1390) Cennino Cennini enseñaba la manera de maquillarse pero precisaba de esta curiosa manera: “No obstante te diré que si quieres conservar mucho tiempo tu tez con su propio color, lávate sólo con agua de la fuente, de pozo o de río, y ten por cierto que toda otra agua manufacturada vuelve en poco tiempo flácida la piel de tu rostro, los dientes negros, y finalmente las mujeres envejecen antes de tiempo”. A ellas les gusta depilarse (Boccaccio: las sirvientas “depilaban las cejas y la frente de las mujeres, les daban masaje en las mejillas y les embellecían la piel del cuello retirando ciertos pelos”); todas querían ser rubias y se peinaban con mucha imaginación; algunas incluso utilizaban pelucas. En el busto del siglo XV La bella florentina en el Louvre, el ancho toque de rojo en las mejillas, así como el rojo de los labios, hacen resaltar su tez de porcelana, que subraya sus rasgos. LLeva ligeras sombras en el mentón, así como bajo el párpado inferior. Su peinado está envuelto en cintas que sostienen al mismo tiempo la masa de sus cabellos. Su vestido en tejido precioso, el azul de su camisa y de su cinturón, dan al conjunto una impresión de equilibrio y de gracia suprema.

El lenguaje de los colores y de las telas

En la sociedad de la época los colores de los vestidos, los dorados y las distintas telas representaban elementos taxonómicos que permitían distinguir con precisión el estatus social y político de un individuo en el seno de un grupo y de un grupo en la comunidad. Incluso la gente menos instruida sabía “leer” el significado de los colores: se trataba de una facultad común en la vida cotidiana pero desprovista de apoyos escritos o al menos hasta mediados del siglo XV. El lenguaje de los colores poseía una gramática hecha de intercambios, de combinaciones y de asociaciones; este lenguaje servía, sobre todo con ocasión de ceremonias públicas, a manifestar el acuerdo o el desacuerdo, a declarar su amor o expresar su aversión. El ojo experto del hombre medieval llegaba a determinar el valor de un vestido – por la presencia de materias preciosas tales como los hilos de oro o de plata, las perlas o los bordados, pero también por la brillantez y la solidez de los colores – y sobre todo a clasificar las telas según un orden preciso. Sabía reconocer a los indivíduos que vivían de la liberalidad de los señores en las “calzas de la librea”, es decir en los colores escogidos por el señor en cuestión; el colorido de los tintes era obtenido por un procedimiento sofisticado y caracterizaban las telas costosas. La industria del tinte había alcanzado un buen nivel y permitía beneficiar de una amplia gama de matices, aunque el gusto de la época aconsejaba llevar, sobre todo en las ceremonias, ropa de un solo color, limpio y brillante como el verde, el rojo y el blanco.

(Londres, British Library)

El color es un símbolo y reviste como tal una multitud de significados, a veces opuestos. No existían colores francamente positivos o francamente negativos; eran las combinaciones y los matices que establecían su sentido. El amarillo, que era en la Antigüedad el color más cercano a la luz divina, conserva este valor positivo cuando es asociado con el oro; en cambio el amarillo y el verde juntos expresan ideas como la traición, el desorden y la degeneración, incluso la locura. Desde la Antigüedad, el rojo correspondía a la fuerza, al coraje, al amor y a la generosidad, pero también al orgullo, la crueldad y la cólera, y ello sobre todo a partir de uno cierto momento, asociado con el azul. En la creación de este sistema contribuían probablemente los intereses y los conflictos económicos ligados al comercio de los productos empleados en tintorería. El blanco, como el negro, no está considerado como un color sino como una suma de colores. El blanco, del latín candides – de donde viene la palabra candidatus, los candidatos en las funciones públicas que se visten de blanco – se convierte en sinónimo de castidad, de honradez, de fe, de verdad, de felicidad, de alegría, de victoria, de triunfo y de sinceridad del alma y del corazón. Los papas, los sacerdotes del Antiguo Egipto, las vestales iban vestidos de blanco.