Primeros pasos

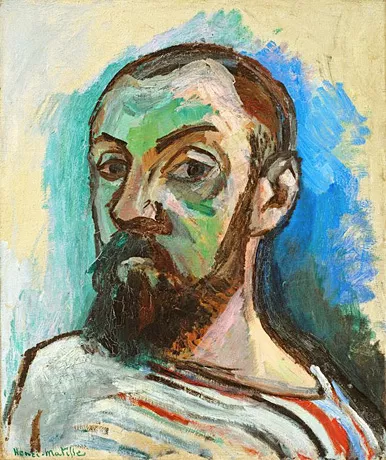

La maestría que Henri Matisse muestra en sus primeras obras puede explicarse en parte, por el hecho de que es un ejemplo raro de vocación tardía, ya que en su juventud y ayudante de abogado, enfermó de apendicitis en 1890. Mientras convalecía de su enfermedad cayó en sus manos una caja de pinturas. Tenía a la sazón 21 años. La reacción es inmediata: abandona el derecho y se inscribe en la Académie Julian, donde enseña Bouguereau, quien le reprocha no saber pintar. «Como yo no quería reproducir fielmente los contornos de las figuras de escayola, me fui junto a Gabriel Ferrier, que enseñaba sobre el modelo vivo». Matisse encontraría finalmente al maestro ideal, el « charmant » Gustave Moreau, espíritu menos obtuso, que lo acogería en su estudio, lugar de encuentro de los futuros cómplices de la aventura fauvista: Manguin, Camoin, Derain, Marquet…

Desde un comienzo, las composiciones de Matisse guardan las proporciones adecuadas. En Mesa puesta, el color aparece en todo su esplendor. Moreau, que es un crítico indulgente pero excelente, descubre que ya hay algo revolucionario en este trabajo. Matisse expone esta obra en el Salon de la Société National des Beaux-Arts. La obra recuerda a Chardin. Nada más clásico que esta sirvienta inclinada sobre una mesa puesta, colocando un ramo de flores en el florero. Sobre el mantel blanco, varias fuentes de frutas, jarras y vasos de cristal bien dispuestos, componiendo una naturaleza muerta en la que el pintor ha puesto todo su saber.

La conquista del color

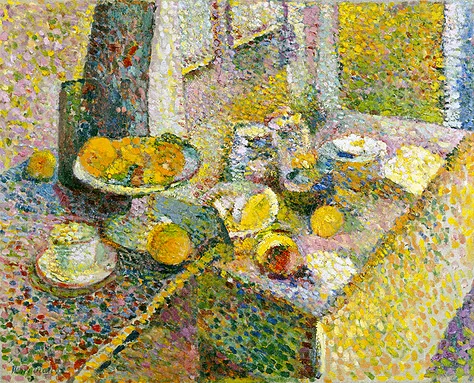

Para Henri Matisse, los últimos años del siglo XIX fueron de experiencias y descubrimientos. En Córcega, donde pasó la primavera y el verano de 1898, experimentó por primera vez esa «gran fascinación por el Sur» por su luz llena de intensidad y de contrastes, que le puso en el camino de un tratamiento renovado del color. Al mismo tiempo, Paul Signac publica en la Revue blanche su estudio «D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme«, en el que teoriza la lección de Georges Seurat sobre la división de la pincelada y el tono y el uso de contrastes simultáneos para una representación más pictórica y realista de la sensación de luz.

La técnica pointillista de Signac, con quien Matisse pasó el verano de 1904 en Saint-Tropez, y que hace danzar los colores en el lienzo, impregnándolos de luz en un juego continuado de reflejos oscilantes, es una solución a la que Matisse recurre para un cuadro que entrará en la historia del arte moderno: Lujo, calma y voluptuosidad – título evocador tomado de L’Invitation au voyage de Baudelaire – concluido en 1905 y expuesto en el Salon des Indépendants ; La alegría de vivir son obras bajo el signo de la dicha bucólica de pastores y pastoras que deambulan por un Edén de ensueño. Se trata de una de las etapas de la conquista definitiva del color por el artista.

«Afirmar que el color se ha vuelto expresivo es construir su historia. Durante mucho tiempo, sólo fue un complemento del dibujo: Rafael, Mantegna o Durero, al igual que todos los pintores del Renacimiento, construyeron el cuadro mediante el dibujo y luego añadieron el color local. Por el contrario, los primitivos italianos y sobre todo los orientales habían hecho del color un medio de expresión… De Delacroix a Van Gogh y sobre todo a Gauguin, pasando por los impresionistas, que despejaron el camino, y Cézanne, que dio el impulso definitivo e introdujo los volúmenes coloreados, podemos seguir esta rehabilitación de la función del color, la restitución de su poder emotivo.» Comentarios del artista recogidos por Gaston Diehl, Problèmes de la peinture, París, 1945.

Collioure y el nacimiento del fauvismo

El verano de 1905 quedará en el recuerdo por la localidad de Collioure, donde Matisse, junto con André Derain, realizó las obras que participaron en el nacimiento oficial del fauvismo en el Salón de Otoño de ese mismo año. Interior en Collioure (la Siesta) y La gitana contienen las características de lo que será la primera revolución pictórica del siglo XX. Tanto si se trata de una escena cotidiana como de un retrato, el mismo uso del color: puro, plano, no mimético, sus falsos contrastes, equilibrios y ecos estructuran las composiciones y definen su atmósfera específica. «Siento a través del color – dijo el artista – por lo que mi lienzo siempre se organizará a través del color». Así, en Intérieur en Collioure predominan los colores complementarios verde y rojo, como la vestimenta de las dos figuras femeninas que lo ocupan. A partir de ahí, los elementos contrastados se declinan: interior y exterior, sombra y luz, calor y frescor, marco de la ventana y de la cama, vertical y oblicuo, vigilia y sueño, cuerpo vestido y desnudo. La gitana, una variación del busto de la Olympia de Manet, llama la atención por sus trazos visibles y espesos, que dan cuerpo a la figura y al cuadro, así como por el modelado de los volúmenes en colores cálidos y fríos. Aquí, la intensidad cromática establece la presencia.

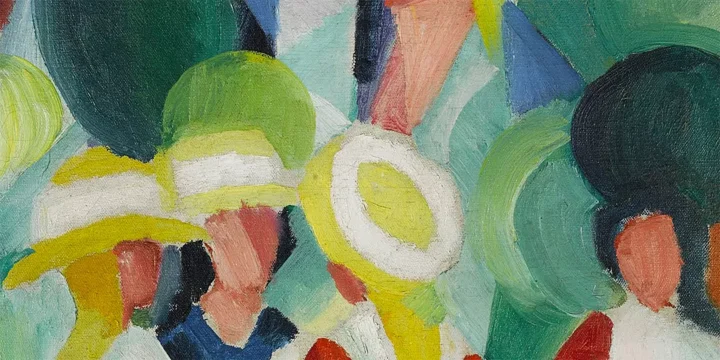

En la influencia de Gauguin y Van Gogh ve Matisse el punto de partida del fauvismo del que Collioure fue une especia de crisol. Allí crearon Matisse y Derain sus obras más contundentes, como en Ventana abierta en Collioure, en la que Matisse intenta combinar el pointillismo de Seurat con la pintura plana de Gauguin. El giro en la obra de Matisse se acentúa, cuando de nuevo en París, utiliza exclusivamente la técnica de Gauguin para el retrato de su mujer, tocada con un sombrero florido. Es el famoso Mujer con sombrero que provocaría el escándalo entre un buen número de visitantes del Salon de Otoño. El color del rostro, que va del amarillo al verde, contrasta con el rojo de los cabellos, pasando al malva y al violeta del sombrero; todos los colores tienen una textura pastel, con un toque de jovialidad, jamás son brutales o elementales, como en Vlaminck.

El arte decorativo de Matisse

Lo que a Matisse le interesa, sobre todo, son las oposiciones de tonos de color, y un trazo que coordine y resuma las líneas esenciales. Durante toda su vida, intentará llevar a cabo esa síntesis. Su pasión se dirigía sobre todo a tapices y tejidos realizados por influencia del arte islámico, que marcan el inicio del arte decorativo en Matisse. En Tapices rojos, los pliegues profundamente tallados de las telas, las someten a la perspectiva. Esta extraña e irreal proliferación de un motivo floral decorativo a partir de un tejido real, es evidente en Interior con berenjenas (1911), donde todo tiende a la planitud, como el motivo floral sobre un fondo oscuro que unifica toda la composición y casi lo hace parecer a un collage. A través de la rebelión del tapiz contra el cuadro de caballete, asistimos a la rebelión de la abstracción bidimensional (de la que el tapiz es el instrumento por excelencia), contra el realismo tridimensional, para el que se inventó verdaderamente la pintura de caballete. Desde Tapices rojos (1906) hasta Cortina egipcia (1948), hay decenas de cuadros en los que el tapiz es protagonista. A través de ellos, podemos seguir la evolución de Matisse -una evolución que no está exenta de fluctuaciones, sin retroceso- desde un arte realista, en la tradición occidental, hasta un arte abstracto, como Oriente ofrece muchos ejemplos. Los Tapices rojos recuerdan a La mesa roja de 1908, en la que la mesa parece prolongarse en la pared, con su estilizada decoración unitaria. En aquella época, el fauvismo todavía se refería a la falsa perspectiva de Cézanne.

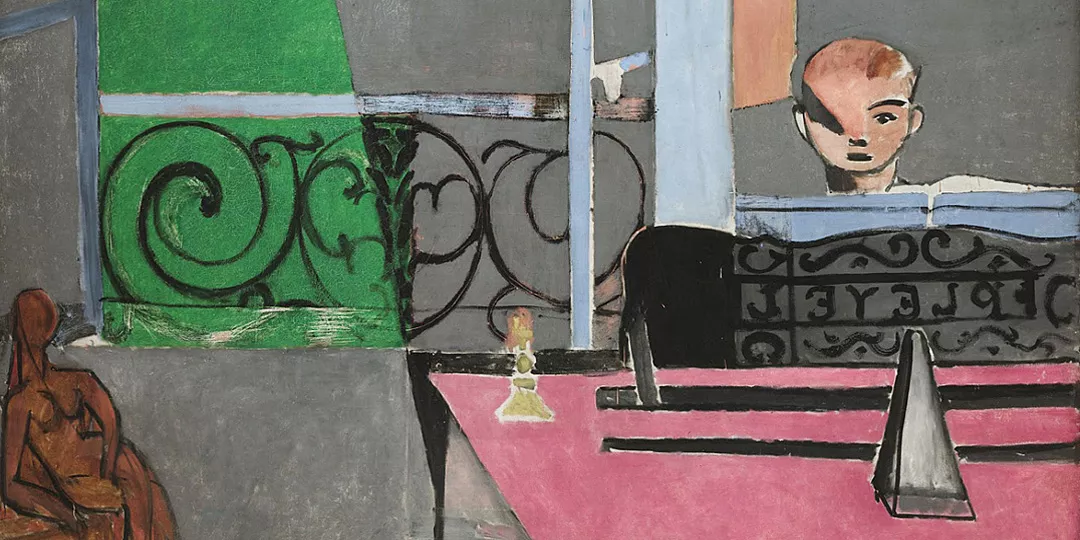

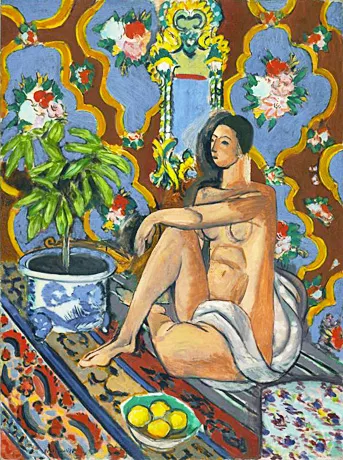

En Figura decorativa sobre fondo ornamental de 1925 de efecto hierático y casi cubista, la desprende Matisse de las volutas decorativas de apariencia plana, sin profundidad. El espejo en segundo término es una desconcertante mancha azul en medio de esas volutas. Entre la decoración del mural y la del tapiz puede observarse al menos media docena de grandes unidades decorativas diferentes. Se nota aquí que Matisse está en su mejor forma, que juega con arabescos y volúmenes, que intenta llevar a su último extremo los dos planos expresivos del cuadro: la «figura» y el «fondo» que deben coexistir, si bien, en espíritu y en función, estando alejados al máximo.

Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Matisse se desprende finalmente de los límites de la pintura de caballete y de los últimos vestigios de realismo, es con toda naturalidad por medio de tapices murales -el par de Oceanía y el par de Polinesia- que abordará una última fase decorativa puramente abstracta. Si ya no representa tapices en los grandes gouaches recortados de los últimos años, es porque ellos mismos se han convertido en tapices murales.

La luz de La Danza y La Música

En 1909-1910, los dos paneles decorativos La danza y La música, encargados por el coleccionista ruso Sergeï Chtchoukine, emocionan al espectador, deslumbrándolo con una energía y una irracionalidad propias de la manifestación de lo sagrado. Sabemos que el propio Matisse se asustó ante la brillantez de La danza y buscó explicaciones ópticas para tranquilizarse. La verdad es diferente: la reducción extrema de los medios -tres colores puros, un dibujo lineal- interpela al tema religioso. «Dios es simple», dice Sócrates: a la inversa, lo simple es Dios. Sin embargo, La música elabora un motivo de La alegría de vivir, el tocador de dulzaina, mientras que La danza aísla, como en un zoom, el motivo central, la ronda de bailarinas. Estas dos «epifanías» de la religión de la felicidad perseguirán a Matisse durante toda su vida. El motivo de La danza, en particular, reapareció, intacto, tras largos años de letargo, en 1930, cuando Matisse aceptó un nuevo encargo decorativo para la Fundación Barnes. La vuelta a un estilo simplificado y decorativo resucita sin duda el retorno al tema mítico.

La luz de La danza y La música irradia en otros dos paneles «decorativos»: La mesa roja, pintada poco antes de La danza (1909), y La conversación, probablemente pintada poco después de La música (1911). Sin embargo, los temas de estas dos obras parecen, a primera vista, totalmente profanos, incluso prosaicos. Sin embargo, esto no niega la hipótesis de un acuerdo íntimo entre los signos y el significado, entre el estilo «abstracto» y el tema sagrado. El tema de La conversación es ciertamente burgués: el pintor en pijama de rayas y su mujer en batín, uno frente al otro, delante de una ventana de una casa suburbana. Esto no impidió que a Chtchoukine le recordara una obra de inspiración religiosa: «Me recuerda a un esmalte bizantino, tan rico y profundo es su color». Aún más revelador es el esquema compositivo empleado por Matisse. Debería ser el esquema genuinamente burgués de la pareja casada, como se encuentra en Los esposos Arnolfini de Van Eyck. Pero en La conversación, la pareja está separada por la intrusión de un tercero: la ventana. Por ello, Matisse se ve obligado a utilizar otro esquema: el empleado en innumerables Anunciaciones, desde el Angélico hasta Bellini. Sin embargo, lo sagrado que se anuncia aquí ya no es el nacimiento de Jesús sino ese otro Unheimlich, la pintura, «una fuerza que hoy percibo como ajena a mi vida de hombre normal» y de la que la ventana seguirá siendo, a lo largo de su vida, la figura simbólica.

La clase de piano

La tensión más refinada de un Matisse, cada vez más exigente, no llegará a la plenitud de sus efectos pictóricos hasta La clase de piano, que representa el punto final de un largo proceso evolutivo de un periodo en el que trata problemas de composición y de espacio. En el cuadro, Matisse parece más cercano que nunca a los dogmas cubistas, manteniendo a la vez su fidelidad a sus propias aspiraciones. A la vista de este gran lienzo, Gaston Diehl constata que «la rudeza de las deformaciones geométricas, la rigurosidad de una composición estrictamenta arquitectónica, se olvidan ante las persuasivas modulaciones de ritmos verticales que animan las superficies, ante esta alegre melodía de arabescos, de la baranda de la ventana o del atril del piano, que confieren al espacio su estructura viviente. La disciplina se ha impuesto, el lento trabajo de reflexión y revisión, se ha transformado en quietud sonriente, en composición majestuosa y tranquila.»

La clase de piano marca el fin de un periodo de mutaciones, de investigaciones y de tormentos; es una obra clave en la evolución de la pintura de Matisse, que se abre ahora a nuevas influencias y se distancia del influjo preponderante de Cézanne. A partir de ahora, Matisse se retira. Se refugia en Niza, vuelve la mirada a Ingres, Courbet y Manet, en un mundo más íntimo, más jovial y sobre todo más tranquilo que el que le rodeaba, aún devastado por la guerra.

Matisse, después de 1928

A partir de 1928, la producción pictórica de Matisse, muy abundante hasta entonces, casi se detiene, para reanudarse efectivamente a partir de 1930. Si Matisse hubiera muerto en ese momento, los historiadores habrían concluido, sin duda, que su vena se había agotado definitivamente tras haber menguado durante los años veinte. El trabajo del siguiente cuarto de siglo demostrará que no fue así. Por el contrario, Matisse dio el «gran salto» de la pintura de caballete a lo que él llamaba «pintura arquitectónica». Desarrolló un arte radicalmente decorativo del que la capilla de Vence (1948-1950) y los gouaches recortados (1947-1954) serán los ejemplos culminantes. Ese arte, era tan audaz y revolucionario, que a los historiadores -y a veces al propio artista- les parecía una ruptura total con su producción anterior.

Bibliografía

Néret, Gilles. Matisse. Taschen, 2002

Schneider, Pierre. Matisse. Flammarion. 2020

Verdier, Aurélie. Matisse, comme un roman. Centre Georges Pompidou. 2020

Essers, Volkmar. Matisse. Taschen, 2016

Grammont, Claudine. Tout Matisse. Bouquins. Robert Laffont, 2018