La imagen del pintor: la toma de conciencia de su identidad

La nueva situación política y social en la que se encuentra el pintor durante el Quattrocento se refleja en la aparición de un nuevo género, el autorretrato,

espejo de la personalidad del maestro y la toma de conciencia de su propia identidad, como hombre y artista. Cruzar la mirada con la del pintor (siempre muy directa y penetrante porque los autorretratos se ejecutaban con la ayuda de un espejo) es un momento de emoción intensa, un precioso contacto personal con la obra. Durante siglos, los artistas occidentales han experimentado un abrumador complejo de inferioridad con respecto a los maestros míticos de la antigüedad greco-romana. Sin conocer las obras de Apeles, de Zeuxis o de Parrasio, el aura que rodeaba los nombres de estos pintores celebrados por los autores clásicos los intimidaba. Pocos artistas medievales se han atrevido a firmar sus obras y dar a conocer sus rostros. Hasta el siglo XIV, los pintores pertenecían al mundo de los artesanos, con algunas excepciones, y su éxito se basaba principalmente en el conocimiento y el manejo de técnicas manuales. Sin embargo, los artistas que tienen la prerrogativa de hacer su retrato, cuando nadie se lo pide, usan de este privilegio para deslizar su imagen entre las primeras formas de retrato, como si los artistas hubieran escuchado a los poetas y cronistas que los habían proclamado hombres ilustres de la ciudad.

Llamado, aún muy joven, para completar los prestigiosos frescos de Masaccio y Masolino en la Capilla Brancacci, Filippino Lippi se gira bruscamente hacia el espectador y lanza una mirada ardiente y llena de orgullo.

Al proyectar así su imagen en los grandes ciclos de frescos de Florencia, los artistas responden a la preocupación expresada por Vasari: «Los pintores, que hacen todo lo posible para hacerse un nombre, merecen que sus obras, en lugar de verse relegadas a sitios oscuros y carentes de interés donde los profanos las despreciarán, sean puestas en un lugar de honor donde la luz y el espacio permitan poder verlas y admirarlas de forma adecuada.»

El autorretrato en el Quattrocento

Durante el Quattrocento en la Toscana, los artistas más hábiles progresan rápidamente en la escala social, gracias a maestros que se interesan en las matemáticas, como Piero della Francesca, o en la teoría del arte, como Leon Battista Alberti y Lorenzo Ghiberti. Los tiempos son propicios para hacer entrar al artista en escena. Al principio, se conforma con aparecer en los márgenes del cuadro, luego, a medida que aumenta su autoestima conquista un lugar privilegiado. Masaccio da el primer ejemplo erigiéndose en una especie de autoridad solitaria en la escena de San Pedro en la cátedra, pintada alrededor de 1425-1427 en la capilla Brancacci, donde, mediante un movimiento de la cabeza dirigida hacia el espectador, se distancia deliberadamente de los oyentes del apóstol, para tratar de establecer un diálogo con los visitantes. Filippo Lippi se aísla, en La Coronación de la Virgen, terminado en 1447 para la Iglesia de San Ambrosio de Florencia. Benozzo Gozzoli parece querer pasar desapercibido en medio del apretado grupo que forma la Procesión de los Reyes Magos, terminada en 1459, pero hace ostensible su presencia inscribiendo su nombre en su gorro rojo (Opus Benotii); por el contrario, en el ciclo de la Vida de San Agustín en San Gimignano, se destaca claramente y con completa indiferencia, de la escena de la Partida hacia Milán, debajo de una inscripción llevada por ángeles que anuncia la finalización, en 1465, de la obra encargada al « pintor insigne », insignis pictor. Esta práctica es adoptada por aquellos artistas del Quattrocento en los que Alberti había visto una fuerza de renovación y de futuro. El pintor sigue apareciendo en los ciclos narrativos sagrados en los que se asienta con una autoridad cada vez más fuerte, pero también más distante, como si no quisiera ser confundido con la historia sagrada, pero recordando que gracias a él se convertía en una obra de arte.

(Florencia, Museo de los Oficios)

En la capilla suntuosamente decorada del palacio de la familia Médicis, Benozzo Gozzoli se pierde entre la multitud de la Procesión de los Reyes Magos. Para poder reconocerlo, inscribió su nombre (Opus Benotii) en el borde de su gorro que lleva hundido hasta las orejas. La correlación del autorretrato y la firma añade aún más fuerza al mensaje de orgullo que el pintor confía a su imagen. Unos años más tarde se representa en un ciclo de frescos en San Gimignano, de pie en el borde derecho de la escena.

Benozzo Gozzoli, 1459-1460 (Florencia, Palazzo Medici-Riccardi)

El artista, hombre ilustre

Por medio del autorretrato, primero deslizado como si fuera de contrabando en una narración sagrada, luego saliendo de esta semiclandestinidad para afirmar abiertamente su autoconciencia, incluso su orgullo, el artista se reconoce a sí mismo como persona importante. Vasari nos dice que Giotto, invitado a Nápoles por el rey Roberto alrededor de 1330, decoró una sala del Castel Nouvo con «un gran número de retratos de hombres famosos, entre los que se reconocía al propio Giotto». Como la decoración se destruyó junto con la sala en el siglo XV, es imposible verificar la información de Vasari, aunque es posible que sea exacta. Brunelleschi y Ghiberti están relacionados con el desarrollo de la historia del arte. El vínculo que los une, entre otras cosas, es por el lugar esencial que ocupan en la evolución de la imagen del artista: Ghiberti saca el autorretrato de sus límites tradicionales; a Brunelleschi fue dedicado quizás el primer retrato de artista de la historia. En la puerta norte del Baptisterio, se puede ver, entre una serie de profetas y sibilas, el autorretrato de Ghiberti, colocado en el borde exterior de la puerta; por primera vez (antes de 1425), el artista coloca su imagen fuera del contexto de la narración sagrada que aparece grabada en cada panel. El autorretrato de la puerta del Paraíso (alrededor de 1447) es de naturaleza diferente. Ghiberti, en el apogeo de su carrera y el prestigio que adquirió como renovador de la escultura en bronce de la Antigüedad, se representa por segunda vez en el marco de la puerta, pero de una manera completamente nueva: aparece con la cabeza descubierta, como un ciudadano romano, sin ninguna marca corporativa. Así, Ghiberti manifiesta su idea de virtù bajo un aspecto intemporal que da a ese autorretrato una autoridad incomparable, magnificado con la firma, lo que lo convierte en un manifiesto de orgullo y seguridad: «Hecho por el admirable arte de Lorenzo Ghiberti, hijo de Cione».

La invención de la imagen del artista

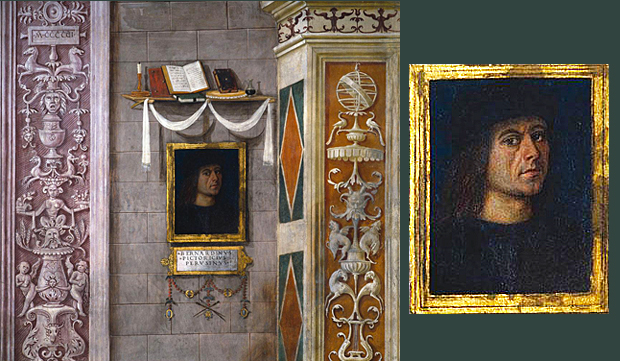

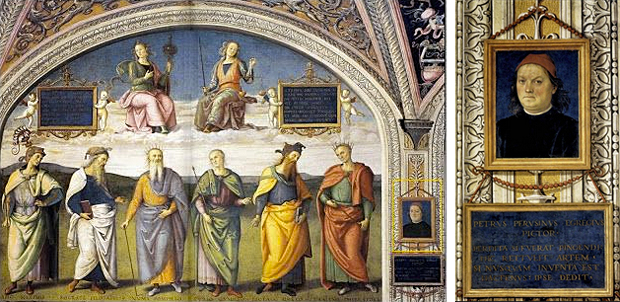

Los grandes pintores de finales del Quattrocento recuperan la reivindicación de su propio destino, abandonando la disciplina que se había impuesto de permanecer entre los personajes de la escena representada. Simultáneamente, tres ejemplos ilustres revelan la fuerza de esa aspiración a la autonomía. Un ejemplo es Perugino, quien entre 1496-1500 y en la cumbre de su carrera, ejecuta un encargo importante, la decoración del Colegio del Cambio de Perugia, con un ciclo dedicado a los grandes hombres de la antigüedad, los profetas y las sibilas. En una de los muros de la sala, al lado de la procesión de los héroes de la historia antigua, un pilar pintado separa los dos tramos: allí es donde Perugino realiza su autorretrato, a petición de los propios responsables del colegio de los cambistas. Casi al mismo tiempo y cerca de Perugia, en la capilla Baglioni de la colegiata de Santa María la Mayor de Spello, Pinturicchio retoma el esquema del autorretrato de Perugino: un marco en trampantojo que parece colgado en el muro y al lado del ciclo dedicado a la Natividad, encierra el autorretrato firmado por el artista que se muestra con un realismo carente de toda ostentación.

(Spello, Santa Maria Maggiore, Capilla Baglioni)

El autorretrato está coronado por un estante en trampantojo, con libros y una oración a Dios «para que ilumine la inteligencia y sostenga la mano del que se dispone a ilustrar sus misterios». Era una forma de reivindicar la nobleza de un arte que asociaba, en su realización, el ingenio y la mano.

(Perugia, colegio del Cambio)

Perugino, llegado a su apogeo como pintor, se autoalaba en la inscripción en letras doradas sobre un fondo azul que aparece debajo del retrato: «Piero Perugino, pintor egregio. Si el arte de la pintura se hubiera perdido, el la encontró. Si no se hubiera inventado aún, el la elevó hasta este punto».

Pero es quizás Botticelli quien lleva a su apogeo esta emancipación gradual del autorretrato con respecto a la historia de la que había sido testimonio antes de distanciarse de ella: en la Adoración de los Magos, pintada hacia 1475 para Santa María Novella, se aísla, no sólo de una escena muy importante de la piedad florentina, sino también de los personajes de la familia Médicis, representados como los magos, para ejecutar, en una muestra de orgullosa confianza en sí mismo, su alta silueta suntuosamente vestida, y mirando al vacío con un aire casi insolente.

En 1485, Domenico Ghirlandaio se representa en el cuadro de la Adoración de los Magos para el Hospital de los Santos Inocentes; unos años más tarde, en el gran ciclo de frescos de Santa María Novella dedicado a la Vida de la Virgen, en la escena la Expulsión de Joaquín del templo, une a su imponente imagen la de su maestro, de su hermano y de un alumno: la totalidad del taller es celebrado en este ciclo ilustre, encargado por Giovanni Tornabuoni, un amigo cercano de Lorenzo de Médicis.

Volviéndose hacia el espectador, Ghirlandaio tiene ese aspecto sereno que emana de sus obras y que sedujeron tanto a los florentinos atraídos por su belleza.

En 1502, después de dos años de trabajo a una velocidad asombrosa, Luca Signorelli termina el ciclo de escenas del Apocalipsis en la Capilla de San Brizio de la catedral de Orvieto, apenas esbozado por Fra Angelico en 1447 y abandonado desde hacía más de cincuenta años. En la escena de la Predicación del Anticristo, Signorelli se representa eligiendo una solución de compromiso: se coloca en el borde izquierdo de la escena, pero sin involucrarse en ella. De hecho, uno descubre las altas siluetas de dos figuras vestidas de negro que destacan como estatuas de la abigarrada multitud que se precipita alrededor del Anticristo. Signorelli ha representado a Fra Angelico como homenaje a su predecesor y evoca la historia del ciclo decorativo de la capilla, creando un retrato póstumo que se impone con una presencia impresionante. En cuanto a Signorelli, se dota de la magnífica prestancia que le atribuye Vasari quien lo conoció de niño, y de la autoridad serena del artista seguro de la calidad de su trabajo.

Con dignidad y elegancia, Signorelli hace su propio retrato al lado de Fra Angelico y da la impresión de querer controlar el efecto final de los frescos.

Bibliografía

Schneider, Norbert. L’art du portrait. Flammarion. Taschen, Londres, 1994

Gigante, Elisabetta. L’art du portrait : histoire, évolution et technique. Hazan. Paris, 2011

Pope-Hennessy, John. El retrato en el Renacimiento. Madrid, Akal/Universitaria, 1985

Collectif. Le portrait. Paris. Éditions Gallimard, 2001

Pommier, Edouard. Théories du portrait. Paris. Gallimard, 1998