El siglo de oro de la pintura

A pesar de la decadencia económica del siglo XVII, España vivió una verdadera época de apogeo cultural, el llamado Siglo de Oro. La innegable hegemonía de Madrid se debió a la instalación de la Corte en aquella capital en 1561. Felipe IV fue un importante mecenas, un gran coleccionista y protector de numerosos artistas. En la corte de Madrid trabajaron grandes pintores, representantes de este «Siglo de Oro», entre los cuales basta citar el nombre de Diego Velázquez. Al mismo tiempo recibió la visita de maestros extranjeros como el flamenco Rubens, o el italiano Luca Giordano. La presencia de la corte en la capital atrajo arquitectos, escultores y pintores, portadores de un estilo que influyó fuertemente en el gusto de los demás centros artísticos de la península. Los artistas italianos (Federico Zuccaro, Luca Cambiaso) que trabajaron en la decoración de El Escorial contribuyeron al desarrollo de un lenguaje riguroso, verosímil e inmediatamente sensible a estas influencias. El estilo caravaggista fue rápidamente asimilado por algunos discípulos, pero el «tenebrismo» español fue también sensible al tratamiento de la luz de los Bassano, cuyas obras se coleccionaban. Las naturalezas muertas revelan esta discreta sublimación de los objetos más humildes que se encuentra en el joven Velázquez y Zurbarán, el cual les da a menudo un alcance simbólico. La obra de Murillo es muy característica de la manera en como las influencias bien asimiladas pueden transformar una carrera que había debutado en un tenebrismo tardío. El gran estilo decorativo italiano penetra en España, mucho antes de la llegada de Luca Giordano, gracias a Francisco Herrera el Joven, quien hacia 1650, trae de Italia el gusto por las composiciones dinámicas, donde cielo y tierra se mezclan entre nubes de ángeles. A pesar de las condiciones económicas desastrosas que solo permitía encargos pictóricos a la iglesia y a la nobleza, el siglo XVII es considerado como el Siglo de oro de la pintura española, prolongando el Siglo de oro literario.

(Madrid, Museo del Prado)

Al fondo, la diosa Minerva con su casco y escudo golpea con un huso a Aracne que se atrevió a retarla a la confección de un tapiz. Ésta, según las Metamorfosis de Ovidio, es transformada en araña por la diosa. Tres damas, posiblemente de la corte, parecen presenciar esta escena mitológica. La forma en como la mujer de la derecha se vuelve y dirige su mirada al espectador es típicamente barroca. El tapiz del fondo del cuadro que representa el Rapto de Europa, fue ejecutado según una copia que Rubens hizo de un cuadro de Tiziano (El Rapto de Europa), y que se encontraba en palacio. La mujer que abre la cortina desvela una nueva escena, que parece introducir el tema del «cuadro dentro del cuadro» tratado muy a menudo por los artistas flamencos, y que fue adoptado y muy practicado por los artistas españoles del siglo de oro.

Velázquez, el pintor de los pintores

Las obras de Velázquez, al que Manet consideraba como «el pintor de los pintores», son fundamentales en la historia del arte europeo. Diego Rodriguez de Silva Velázquez (Sevilla 1599 – Madrid 1660) entró en 1610 en el taller de Francisco Pacheco, donde permaneció hasta 1617, fecha en la cual comenzó su actividad independiente. Su gusto por el estilo naturalista, con una predilección por las escenas de la vida popular, lo aleja de la moda «romanista» al uso y lo orienta hacia los modelos flamencos o tenebristas, lo cual se hace evidente en el contraste muy marcado de luces y sombras y en la sólida plasticidad de las figuras que se manifiesta ya en sus primeras obras, como Cristo en casa de Marta o El aguador de Sevilla. Después de un primer viaje a Madrid en 1622, destinado sobre todo al estudio de las pinturas de El Escorial – obra capital en aquellos tiempos para la formación de los artistas – y probablemente también al estudio de las obras de El Greco, en octubre de 1623 fue nombrado pintor de corte por Felipe IV y comienza enseguida una serie de retratos del rey y de su ministro el poderoso conde-duque de Olivares.

El arte español del siglo XVII adhiere con entusiasmo al tenebrismo, a la utilización intensa del claroscuro que hace resaltar desde un fondo impreciso, los personajes bañados por la luz. En la pintura de género y a través del naturalismo, se representan los gestos más simples de la vida cotidiana. Introduciendo un plano suplementario dentro de la composición, el recuadro situado a la derecha muestra lo que sería la verdadera escena que evoca el título del cuadro: la escena de Cristo en casa de Marta y María, es relegada por el pintor en segundo plano, con el fin de atribuir un significado moral a la escena de género que se desarrolla en primer plano. Evoca un espejo que refleja una imagen que hace más cercana la historia para el espectador.

Establecido en Madrid, Velázquez alcanzó en poco tiempo un éxito sin precedentes y una indiscutible posición de supremacía sobre los pintores de la generación anterior, transformando de un modo radical el gusto artístico de la corte española. En los retratos de Felipe IV y de otros personajes de la corte, pintados entre 1624 y 1628, con refinados tonos marrones y grises, su estilo noble y monumental parece atenuar el realismo impetuoso que se puede encontrar en sus obras de juventud como en la divertida parodia Los borrachos llamado también El Triunfo de Baco. Se trata de la primera escena importante de carácter mitológico pintada por Velázquez, que coincidió con la estancia de Rubens en la corte de Madrid con quien el pintor probablemente había compartido el taller.

La riqueza de las colecciones reales, sobre todo en obras de Tiziano, y la estancia de Rubens en la corte, le permitieron un primer viaje a Italia (1629-1631) donde pintó La forja de Vulcano, preludio a la extraordinaria libertad cromática que se puede encontrar en los lienzos del Museo del Prado pintados entre 1630 y 1640: La rendición de Breda; los retratos reales ejecutados para la Torre de la Parada y para el Salón de Reinos del Buen Retiro; imágenes de enanos y de bufones de corte, obras caracterizadas por expresiones inquietantes que marcan uno de los momentos más representativos del «naturalismo impasible» de Velázquez. En Marte (1640-1642), la postura del dios de la guerra es el resultado de la observación y del estudio de las esculturas antiguas durante la estancia del pintor en Italia, pero la representación del mito no tiene nada que ver con el dios del Olimpo, que aparece como cansado y preocupado. En este caso, Velázquez sigue la tendencia de la «desacralización» del mito, imagen fabricada por los escritores de su tiempo como Góngora, Lope de Vega o Cervantes.

Pintada durante su estancia en Italia, se trata de una de las obras más italianizantes ejecutadas hasta entonces por el artista. Los colores de su paleta se han atenuado, y se pone de manifiesto el dominio del espacio y del desnudo, siguiendo la lección de la Antigüedad, y también su interés por el tratamiento contemporáneo de los «affetti» (efectos), datos que no contrarían el gusto de Velázquez por el realismo.

Coronado con laureles, el dios Apolo hace su entrada en la forja para advertir a Vulcano que su mujer, Venus, diosa de la belleza, ha cometido adulterio con Marte, dios de la guerra. En su «Odas», el poeta latino Horacio evoca la asimilación del dios herrero griego al dios de los Volcanes quien, según los romanos, trabajaba en sus forjas eternas en las entrañas del Etna, donde fabricaba los rayos de Júpiter. Las mínimas manifestaciones eruptivas del volcan eran interpretadas como ataques de ira del ardiente Vulcano, conocido por su carácter irascible.

El pequeño Baltasar es el protagonista de este encantador retrato ecuestre, realizado con el fin de mostrar al sucesor real, entre los personajes retratados para la decoración del Salón los Reinos del palacio del Buen Retiro, al lado de los retratos de sus padres y abuelos. La sucesión no pasará al pequeño príncipe que era de salud frágil, muriendo poco tiempo después de haber realizado el retrato. El niño es representado a la edad de cinco años con expresión melancólica, durante una cabalgata al galope en la sierra de Guadarrama, reconocible por las montañas nevadas en el plano posterior. Son admirables las variaciones cromáticas como el delicado tono rosa de la banda del niño que ondea al viento o el azul del cielo y los tonos blancos y grises con toques de amarillo de las nubes.

(Madrid, Museo del Prado)

La pintura muestra la entrega de las llaves de la ciudad de Breda por Justino de Nassau, al general español el marqués Ambrosio de Spínola. Esta importante ciudad había sido asediada durante largos meses en el marco de la guerra entre España y los Países Bajos y la capitulación de los neerlandeses se efectuó en 1623. En primer plano Velázquez representa el momento dramático de la rendición. Justino de Nassau (a la izquierda) se somete literalmente a su vencedor Spínola, quien con una expresión bondadosa, le pone la mano en el hombro. En este solemne momento, los oficiales españoles vencedores se han quitado el sombrero; detrás de ellos, los soldados levantan orgullosamente sus numerosas lanzas creando una ilusión de pujanza y de disciplina.

La composición es a la vez simétrica y asimétrica: a la izquierda los soldados holandeses vencidos y resignados, con sólo algunas alabardas (y minúsculas banderas de color naranja) y detrás de ellos un impresionante penacho de humo y la ciudad de Breda. El joven de la camisa blanca es consolado por su compañero. Los dos caballos juegan un papel importante en la organización de la escena. En el extremo derecho se puede ver al propio Velázquez que se ha representado en el cuadro.

En febrero de 1649 Velázquez fue encargado por la corte de Madrid de adquirir obras de arte italiano para las colecciones reales. Residió más dos años en Italia, especialmente en Roma y Venecia; allí pintó algunas de sus obras más importantes que se vieron enriquecidas por este nuevo encuentro con la pintura veneciana del Cinquecento; obras marcadas por geniales invenciones cromáticas y por una audaz libertad de ejecución sorprendente, como en La Venus del espejo y en los retratos Juan de Pareja e Inocencio X, pero también en los dos paisajes que realizó de la Villa Médicis. A esta misma línea pertenecen los cuadros de los últimos años, después del regreso del artista a Madrid, en particular los bellos retratos de la Infanta María Teresa, de la Infanta Margarita y del Príncipe Felipe Próspero y los dos grandes lienzos considerados como las obras cumbre de Velázquez: Las Meninas y La fábula de Aracne o Las hilanderas.

Se trata de un genial testimonio del maestro del único tema mitológico que pinta entre 1640 y 1650; no se sabe si el cuadro fue realizado en España donde el desnudo estaba prohibido, o en Italia para un cliente español. Retoma el motivo del reflejo en un espejo, muy presente en la pintura italiana y flamenca del siglo XVI, pero difuminando los rasgos del rostro de la diosa demostrando así que se interesa más por el ideal de belleza femenina que por la mujer representada. La clave de la lectura mitológica del cuadro no se encuentra en la figura principal sino en Cupido que sostiene el espejo poniendo encima sus manos cruzadas y atadas con una cinta, signo de sumisión voluntaria al amor y a la belleza de la diosa.

Las representación de un retrato de grupo y de un interior de manufactura real de tapicería, aparentemente de una sencillez y de una espontaneidad absoluta, se convierten, por medio de numerosas alusiones y de sutiles ambigüedades, en un refinado juego intelectual, una forma de meditación sobre el maravilloso poder del arte, generador de realidad e ilusión. La obra de Velázquez fue altamente apreciada por sus cualidades cromáticas y por sus pinceladas sueltas; su pintura a sido considerada como un preludio a la sensibilidad moderna.

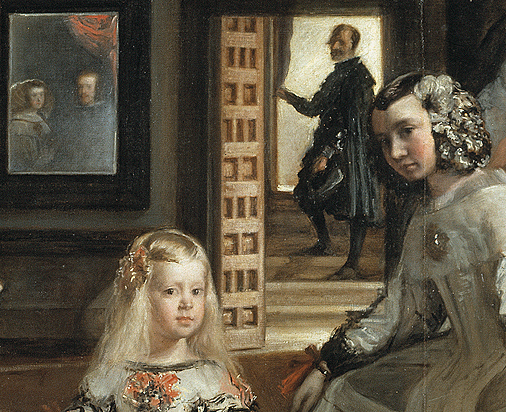

En la obra más célebre de Velázquez, el artificio recurrente de «el cuadro dentro del cuadro» pretende crear nuevos espacios en el interior de la pintura y propone nuevos sentidos simbólicos y alusivos. Los protagonistas no son el rey y la reina representados en el espejo, son el pintor y su trabajo y el grupo en primer plano. En el espejo del plano posterior vemos a la pareja real posando; a la izquierda, el pintor cortesano trabaja en un inmenso lienzo. La atención se centra en la niña vestida con un guardainfante, la infanta Margarita hija de Felipe IV, de cinco años de edad, radiante de candor infantil típico de esta edad, es la estrella del cuadro. Acompañada por dos damas de honor (las meninas), por el bufón de corte, el enano Nicolás, que pone un pie sobre el mastín soñoliento, mientras que la enana Maribárbola, con su rechoncha y deformada silueta, hace de contrapeso a la delicada figura de la infanta.

El carácter aparentemente informal de este «retrato de corte» no tenía precedentes, incluso por su formato, un gran lienzo de 318 x 276 cm. De hecho, no se trata simplemente de un retrato, sino de un comentario sobre el retrato, de una pintura sobre la pintura, este arte que fija un instante para la eternidad.

Francisco de Zurbarán

Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos 1598 – Madrid 1664) es un artista que fascina por la fuerza espiritual que da a sus imágenes, y que por sí solo expresa todas las exigencias del Siglo de Oro español. En su pintura, se puede leer una trayectoria humana muy significativa: un precoz comienzo en provincias, una carrera en línea ascendente con importantes y numerosos encargos, sobre todo para los conventos. En 1629 fija su residencia en Sevilla donde fue llamado por el Consejo Municipal. Entonces importante centro artístico, Zurbarán trabajó para las más importantes órdenes monásticas haciendo prueba de un gran talento, representando lo sagrado a través de figuras aisladas y esculturales, sobre fondos a menudo oscuros y neutros, eliminando el dinamismo de los gestos y dejando en suspenso la acción del episodio sagrado. Cuida escrupulosamente los detalles, logrando efectos lumínicos caravaggistas. De sus bodegones o naturalezas muertas se desprende una gran simplicidad. Los objetos están representados sobre un fondo oscuro y puestos de relieve sólo por la fuerza de la luz.

Gracias a la utilización del claroscuro de inspiración caravaggista, los objetos sobresalen claramente del fondo oscuro y han sido reproducidos con una precisión extrema.

Francisco de Zurbarán

(Madrid, Museo Thyssen Bornemisza)

En este cuadro, el artista se aparta de las formas de representación que se utilizaban en la época barroca: santos y mártires durante el momento más intenso del éxtasis o el momento más cruel del martirio, prefiriendo pintar sus figuras aisladas, de pie y de perfil, como si participaran en una devota procesión.

(Cleveland, Museum of Art)

María, vestida de rojo, color que simboliza su humanidad, está representada con una actitud absolutamente natural de la madre que observa a su hijo, y sumergida en sus pensamientos, abandona un momento la labor de costura. Jesús mira la herida que se ha hecho en la mano jugando con una premonitoria corona de espinas. Su gesto simple, infantil, parece formar parte de la vida cotidiana. Las naturalezas muertas del cuadro son tratadas por el artista con su habitual esmero, lo que contribuye a la descripción de este ambiente familiar.

Aunque el contacto con la corte influyera poco en su evolución estilística, lo cierto es que en 1644, Zurbarán reside ocho mes en Madrid, donde gracias al apoyo de Vélazquez, recibe el encargo de pintar diez lienzos que representan los Trabajos de Hércules y dos Batallas para el palacio del Buen Retiro. Tras su regreso a Sevilla continuó ejecutando numerosas obras para las iglesias y los conventos. La evolución del pensamiento religioso y el creciente prestigio de Murillo frena de alguna manera su producción artística. A partir de 1645, Zurbarán trabaja casi exclusivamente en encargos para conventos de América Latina donde retomó los esquemas iconográficos de sus obras precedentes.

(Madrid, Museo del Prado)

Este lienzo representa la escena de la batalla en la cual las tropas españolas repelen el ataque inglés de Lord Wimbledon que desembarcó en Cádiz en 1625. El hecho histórico, los personajes y los planos de profundidad recuerdan a Velázquez. Este último presentó a su amigo y pintor a la corte de Madrid en el momento en que pintaba «La rendición de Breda».

Numerosos detalles del cuadro están representados con un admirable realismo, como el del gobernador de Cádiz Fernando Girón y Ponce de León, obligado a dirigir las tropas sentado en una silla a causa de la gota.

Bartolomé Esteban Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla 1618-1682) se formó en su ciudad natal mostrando desde muy joven un talento precoz, ya que en 1639 comenzó su actividad independiente. En 1645-46 obtuvo su primer éxito importante con los cuadros destinados al pequeño claustro del convento de los Franciscanos de Sevilla. En sus primeras obras se observan ya la dos características principales de la obra de Murillo: realismo y religiosidad. Escenas que muestran la influencia de las obras de Ribera, pero también el gusto por la acción y por la pintura de género representada con gracia incomparable, con detalles descriptivos como en las figuras de niños que juegan, jóvenes mendigos, niños de la calle. Hacia 1655, como consecuencia de un viaje a Madrid que le permitió estudiar los cuadros de las colecciones reales, su estilo se hizo más delicado de colorido y vaporoso en sus últimos trabajos, sus composiciones más complejas y hábilmente estructuradas.

Esta obra se sitúa entre las primeras escenas de género de Murillo en Sevilla, con la representación de personajes de la vida cotidiana como los niños y las personas ancianas. Se trata de un tema que permite una mirada atenta de la realidad cotidiana y una descripción naturalista poco habitual en la España de aquella época. Este género de pintura incrementa considerablemente la fama del pintor, a quien le corresponde el mérito de haber creado un estilo absolutamente original en la pintura barroca española.

(Washington, National Gallery)

Esta representación realista, muestra una joven cómodamente apoyada en el borde de la ventana que sonríe mientras contempla algo divertido que transcurre en la calle. La dueña trata de ocultar su rostro para esconder la risa.

Los grandes retablos y los lienzos que representan historias bíblicas y escenas de la vida de los santos, ofrecen imágenes de una belleza refinada e idealizada, imágenes sugestivas que reflejan una sincera devoción. Estos cuadros fueron pintados exclusivamente para las iglesias y conventos de Sevilla, donde en 1660 Murillo fundó una Academia de bellas artes. Durante los siglos XVIII y XIX muchas series de pinturas que había realizado Murillo fueron separadas y sus cuadros se encuentran actualmente dispersados en colecciones públicas y privadas de Europa y de América.

(Londres, National Gallery)

Esta obra de madurez del pintor, formaba parte de un grupo de cuadros realizados para el hospital de la Caridad de Sevilla sobre el tema de las obras de misericordia. La curación del paralítico representa la buena obra de «visitar y atender a los enfermos». La escena principal se situa en primer plano a la izquierda con el diálogo entre el paralítico inmovilizado en su jergón y Jesús, acompañado por los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. Para comprender mejor la historia evangélica, en el admirable fondo formado por la profundidad arquitectónica de los pórticos llenos de enfermos, Murillo representa un ángel que desciende del cielo y va a remover el agua de la piscina que curará a los que se sumergen en ella.