La naissance d’un réalisme pictural

Pendant le XVe siècle, la Flandre attirait les meilleurs peintres des anciens Pays-Bas. La vie dans les villes flamandes offrait un climat propice à la production artistique. Le clergé lettré, les communautés religieuses, les princes, les hauts fonctionnaires et les riches amateurs passaient de nombreuses commandes. Le peuple comprenait et appréciait l’art sincère et probe. C’est un échevin de Gand qui paya l’Agneau Mystique des Van Eyck, et, aux jours de fête, lorsque le retable était ouvert, le public affluait en si grand nombre, rapporte un ancien chroniqueur, qu’il ressemblait à un essaim d’abeilles autour d’une ruche. On ne parlait pas d’urbanisme ; mais la ville, avec ses rues irrégulières aux pignons pittoresques, avec ses places publiques ornées d’édifices harmonieux, constituait un cadre réellement artistique.

Les intérieurs étaient garnis de meubles, de tapisseries, d’ustensiles, auxquels leur caractère fonctionnel et une ornementation adaptée à leur forme conféraient une réelle beauté. Les vêtements des bourgeois étaient colorés et de belle tournure. À la fin du Moyen Age, on savait vivre ; on avait le temps de penser, de cultiver ses sentiments, de s’abandonner à ses rêveries. Quoi d’étonnant dès lors que les artistes de ce temps aient pu exprimer en des formes adéquates et belles leur pensée, leur foi, leur amour et l’étonnement admiratif pour l’univers qu’ils apprenaient à découvrir ?

(Berlin, Staatliche Museen)

L’esprit de la fin du Moyen Age, tout imprégné de l’amour de la réalité, sollicitait les peintres comme les autres hommes. Les grands voyages et les études commençaient à orienter les esprits vers l’observation et aiguisaient le désir des connaissances. L’homme vivait dans l’obsession du monde à découvrir, ouvrait les yeux avides sur l’univers. Et les peintres, plus que les autres, observaient le relief, le volume, l’espace, toutes ces choses que leurs prédécesseurs ne semblaient pas avoir remarquées. Ils épiaient la vie sous tous ses aspects. Ils se plaisaient à représenter l’homme dans son milieu, dans les champs, dans les rues, dans son intérieur. Tous les peintres de l’Europe occidentale étaient pris de cette frénésie de l’observation du réel, qu’ils s’évertuaient à rendre en formes colorées. Les peintres flamands avaient poussé le plus loin dans cette voie. Le bien-être répandu dans les villes industrielles et commerçantes de la Flandre invitait alors l’esprit des Flamands à jouir de la vie. Leurs peintres étaient possédés par la passion de recréer en formes picturales le monde aimé et admiré.

dit des Arnolfini, 1434, Jan van Eyck

(Londres, National Gallery)

Ce petit tableau, c’est un portrait de mariage, peut-être. Celui de Giovanni Arnolfini, riche marchand originaire de Lucques, installé à Bruges au service de Philippe le Bon. Tout est portrait ici : la chambre, la fenêtre, le lit, le miroir convexe où se reflète la pièce, puis le lustre, les sabots et le chien à terre, le manteau brun violacé de l’homme et son énorme chapeau, la lourde robe verte de la femme, et les physionomies des personnages. La symphonie des tons profonds et harmonisés, l’attitude recueillie des personnages, le geste de leurs mains jointes et les regards noyés nous évoquent, dans cette chambre familière, une atmosphère de chaude intimité dans le début de sa vie commune.

Les trois maîtres de « l’ars nova »

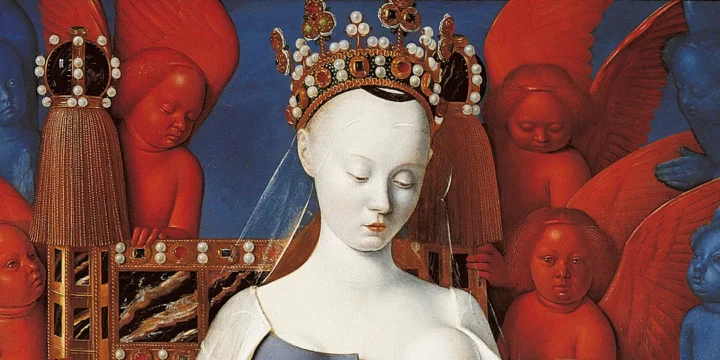

La révolution picturale novatrice qui s’opère dans les anciens Pays-Bas à partir des années 1420, dans une phase tout à fait parallèle à la Renaissance florentine, a été baptisée ars nova par Erwin Panofsky en 1953, en référence au renouveau musical du XIVe siècle et à défaut d’un terme plus approprié. Ce courant pictural témoigne par sa diffusion des liens diplomatiques et économiques comme des échanges artistiques qui unissent alors le duché de Bourgogne à l’Europe septentrionale, grâce à la circulation des peintres et des œuvres. Elle se caractérise par un langage illusionniste qui, en rupture avec l’esthétique précieuse et sophistiquée du gotique international, instaure une vision plus immédiate du monde physique. Elle est essentiellement due à trois peintres qui en donnent, chacun, une interprétation personnelle. D’abord, Robert Campin, (vers 1375-1444), inscrit dans le système corporatif de Tournai, il traduit en peinture la puissante plasticité d’un sculpteur comme Claus Sluter. Ensuite, Jan van Eyck (vers 1390-1441), au service du duc de Bourgogne Philippe le Bon dès 1425 mais installé à Bruges, manifeste une approche plus contemplative qui capte la vibration lumineuse propre à chaque objet. Enfin, Rogier van der Weyden (vers 1400-1464), installé à Bruxelles et qui devient à la mort de Jan van Eyck le peintre le plus apprécié de la cour, constitue une véritable synthèse de ses aînés, dans un registre plus dynamique. Si le premier exerce un impact essentiellement dans les villes bordant le Rhin, les deux autres profitent du rayonnement de la cour bourguignonne. Leur art, apprécié pour la technique à l’huile et le caractère minutieux de la représentation, se diffuse ainsi au fil du siècle dans les cours de l’Europe septentrionale – France, Aragon et Castille, Portugal, Italie – à travers des réseaux diplomatiques et économiques et impose son naturalisme minutieux et sa lumière subtile.

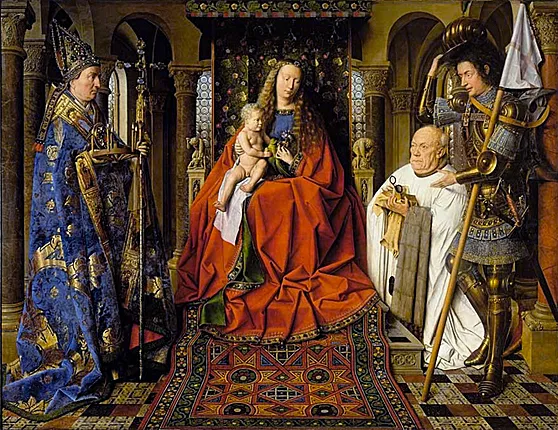

La Vierge au chanoine van der Paele, étonnamment proche du type iconographique italien de la « sacra conversazione », est le plus grand tableau de la main de Van Eyck qui soit conservé, après l’Agneau Mystique. L’inscription sur le cadre fournit, outre la date de 1436, le nom du commanditaire ainsi que le contexte de sa fondation. Sentant venir sa fin, Joris van der Paele, chanoine de Saint Donatien, fit don du tableau à l’église. Le maître place d’un côté deux personnages et un seul de l’autre, mais il parvient avec beaucoup d’intelligence à la symétrie en donnant à la figure isolée une telle ampleur qu’elle s’équilibre avec les deux autres personnages : le donateur est agenouillé à gauche de la Vierge et l’Enfant trônant sur un dais de brocart, dans une rotonde qui évoque l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem ou peut-être une abside médiévale ; à ses côtés se tient son patron, saint Georges, revêtu d’une armure. Saint Donatien, patron de l’église brugeoise, lui fait face. La puissance évocatrice, la maîtrise de la représentation perspective des intérieurs, la complexité symbolique, la virtuosité dans le rendu des tissus, la méticulosité des détails montrent l’inventivité de l’artiste et son exceptionnel savoir-faire. Ce tableau de Van Eyck est une composition extrêmement complexe proposant un programme théologique ambitieux. La Vierge symbolise l’autel et l’Enfant assis sur ses genoux, l’eucharistie. Sur le trône marial, on distingue Adam et Eve ainsi que des préfigurations, dans l’Ancien Testament, du sacrifice et de la résurrection du Christ – les sculptures des chapiteaux représentent d’autres préfigurations du projet divin.

La technique des maîtres flamands

La technique raffinée des anciens maîtres flamands, et surtout de Jan van Eyck, a très tôt suscité l’émerveillement, notamment parmi les critiques d’art italien. Giorgio Vasari, peintre florentin que l’on considère comme le fondateur de l’histoire de l’art, affirme, dans la deuxième édition (1568) de ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, que Van Eyck aurait inventé la peinture à l’huile. Le passage en question figure dans l’introduction à la biographie du peintre italien Antonello da Messina, peintre de l’école napolitaine (vers 1430-1479), car ses tableaux témoignent effectivement d’une étude approfondie de l’art flamand. Vasari imagine le scénario suivant : Jan van Eyck découvre par hasard que les huiles font d’excellents liants. Il dissimule soigneusement sa découverte, ne mettant que ses plus proches disciples (au nombre desquels Vasari compte Rogier van der Weyden) dans le secret. Toujours selon Vasari, Antonello se montre très curieux de ce procédé nouveau, car les Italiens pratiquaient pour leur part la peinture à la détrempe (couleurs liées à l’eau). Entreprenant le voyage jusqu’aux Pays-Bas pour tenter de percer le secret, il y sera finalement initié et introduira la peinture à l’huile en Italie, tout d’abord à Naples, ensuite à Venise.

L’armure de saint Georges reflète le manteau rouge de la Vierge – une allusion à l’inscription du cadre, où la Vierge est comparée à un « miroir sans tache ». Sur le bouclier que le saint porte sur le dos se reflète l’image du peintre lui-même – référence délibérée aux anecdotes des artistes de l’Antiquité classique.

Par peintures à l’huile, on entend des tableaux dont les pigments sont liés à l’huile. Les peintres du Moyen Age et de la Renaissance utilisaient de l’huile de noix, de lin ou d’œillette. Les huiles et les pigments sèchent par oxydation, beaucoup plus lentement que dans le cas de liants aqueux. Ceux-ci étaient fabriqués en mélangeant le plus souvent du jaune d’œuf (on parle alors de tempera) ou diverses colles animales avec de l’eau et de l’huile. Dès l’évaporation, le liant durcissait et ne pouvait plus être dilué à l’eau. Aux Pays-Bas, les liants à l’eau étaient surtout employés pour préparer les peintures sur toile. Comme les différents pigments ne se délaient pas tout aussi bien dans le même liant, on utilisait parfois, en Italie comme aux Pays-Bas, à la fois couleurs à l’huile et détrempe : certaines couches contenaient des liants aqueux, d’autres des liants oléagineux. On parle en ce cas de technique mixte. Il y avait, entre la technique des peintres flamands et celle des Italiens du Quattrocento, des différences fondamentales, dont l’emploi de liants différents ne constitue qu’un facteur. La distinction réside principalement dans la façon de construire les couches picturales. En Italie, on appliquait, suivant l’exemple de Giotto, le système dit des trois nuances, que Cennino Cennini décrit en détail dans son Livre de l’art (1390). Aux Pays-Bas, on opérait selon une méthode complexe de glacis superposés. Le principe des trois tons permettait de compenser dans une certaine mesure les altérations des couleurs qui survenaient pendant le séchage de la tempera – les couleurs ne se stabilisaient qu’après le vernissage.

(Bruges, Groeningemuseum)

Les primitifs flamands procédaient de manière totalement différente : ils superposaient de fines couches de couleurs transparentes ou glacis – en allant du plus clair au plus foncé. La couche de préparation claire reflétait ainsi la lumière à travers les couches de glacis transparentes, donnant aux tableaux cette intensité de couleur tant admirée par les contemporains. Il ne fait aucun doute que Jan van Eyck a considérablement amélioré cette technique fondée sur l’emploi de liants à l’huile. Certains maîtres italiens et espagnols, comme Antonello da Messina ou Jacomart (Valence), ont tenté d’imiter le coloris chaud et radieux des tableaux flamands et surtout de donner aux matières précieuses, pierres ou métaux, l’illusion du réel. Eux aussi utilisèrent de fins glacis à l’huile, mais sans procéder systématiquement du plus clair au plus foncé. Les tableaux d’Antonello da Messina ressemblent particulièrement à ceux des maîtres flamands, néanmoins, il apparaît clairement que sa technique du glacis était différente.

La diffusion de l' »ars nova » : des peintres et des commanditaires

Le succès de la peinture bourguignonne à l’étranger fut le reflet de l’importance politique croissante de la Bourgogne. Des artistes comme Jan van Eyck, le Maître de Flémalle, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling et Gerard David s’imposèrent au moment même où se formait et se développait, dans les riches provinces des Pays Bas et les régions environnantes, un puissant Etat bourguignon. Les membres des communautés de négociants et de financiers italiens, espagnols et portugais résidant en Flandre, comme les Arnolfini et les Portinari, commandèrent ces peintres flamands dont les œuvres étaient si avidement recherchées par les princes et le patricial urbain de leur pays d’origine. Alphonse V d’Aragon ordonna à son peintre LLuís Dalmau de faire le voyage des Pays Bas, et Isabelle de Castille fit de Juan de Flandes son peintre de cour, aux côtés d’autres gens du Nord. La diffusion des œuvres d’art flamandes dans le sud de l’Europe fut une source d’inspiration par des artistes français, italiens et ibériques comme Jean Fouquet, Filippo Lippi, Antonello da Messina, Bartolomé Bermejo et Nuño Gonçalves.

Commandé par le roi de Castille et de León, Juan II pour la chartreuse de Miraflores, près de Burgos, ce triptyque présente trois scènes, la Nativité, la Pietà et l’Apparition du Christ à sa mère, vues à travers d’un arc qui rappelle l’arc diaphragme des enluminures du Maître de Boucicaut.

Rogier van der Weyden (Berlin, Staatliche Museen).

Dans la Nativité, la Vierge, assise sur le sol devant un splendide drap d’honneur, adore l’Enfant posé sur ses genoux. Elle pointe les mains vers lui selon un geste crée par Van der Weyden. Saint Joseph, en retrait, dort appuyé sur sa canne.

Le cas de Bruges, le plus grand centre artistique au nord des Alpes, illustre les conditions exceptionnelles entourant la créativité artistique flamande, nourrie par son intérêt sans cesse croissant pour les objets d’art, en particulier les enluminures et les peintures sur bois. La plupart des commandes émanaient des élites brugeoises et des diverses confréries religieuses au sein desquelles se côtoyaient nobles, commerçants et entrepreneurs ou artisans bénéficiant de privilèges. Parmi les commanditaires supposés de Hans Memling, les marchands étrangers, et en particulier italiens. Il semble qu’il ait été de même pour Petrus Christus, dont on retrouve dès le XVe siècle des œuvres en Italie du Sud et dans la péninsule Ibérique. Même parmi les commanditaires du peintre de la cour Jan van Eyck, on compte un membre de la dynastie marchande des Arnolfini, originaire de Lucca, le Génois Giustiniani ainsi que Battista Lomellini, tous deux appartenant à la colonie de négociants implantés à Bruges.

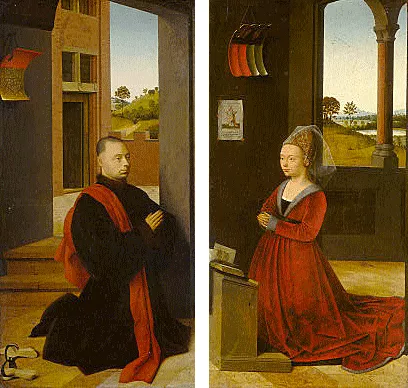

Les membres de la communauté italienne résidant à Bruges, généralement des marchands de Florence, Gênes, Lucques, Pise ou Venise et leur famille, comptaient parmi les principaux clients des peintres flamands, à qui ils commandaient des portraits et des retables. Après le décès de Van Eyck, ce fut Petrus Christus, établi à Bruges depuis 1442, qui profite le premier de cette clientèle. Nombre de ses œuvres sont de provenance italienne ou espagnole, car elles avaient apparemment été envoyées dès le XVe siècle en Europe méridionale. Ces deux portraits de donateurs constituaient les volets d’un triptyque et furent découverts en Italie. Les donateurs, des aristocrates génois que l’on reconnaît par ses blasons. Celui de la donatrice est le blason des Vivaldi ; celui du donateur est celui des Lomellini. Un membre de cette vaste famille patricienne de commerçants génois, le marchand et diplomate Giovanni Battista Lomellini, avait jadis commandé un triptyque à Van Eyck, qui passa en 1444 aux mains d’Alphonse de Naples

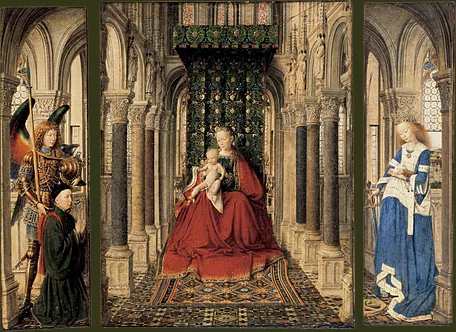

Ce petit retable évoquant une miniature est le seul triptyque de Jean van Eyck qui soit parvenu jusqu’à nous. C’est seulement en 1959 qu’une restauration a mis à jour l’inscription sur le cadre du tableau, avec le nom du peintre et la date de 1437. On a également découvert deux blasons, qui font référence à la famille patricienne génoise des Giustiniani. Sans doute destiné à la dévotion privée, ce petit triptyque a pu également servir d’autel de voyage.

Pour les marchands locaux ou étrangers de Bruges comme pour les artisans organisés en confréries, l’art était le mode privilégié d’expression d’un rang social élevé. Même les prestigieux retables de Hans Memling ou de Hugo van der Goes, commandés par Angelo Tani et Tommasso Portinari – l’un et l’autre représentants de la banque des Médicis à Bruges – pour leurs chapelles respectives dans leur lointaine patrie, semblent avoir eut une fonction représentative. Parallèlement, l’art devient aussi un produit d’exportation. Vers 1450, on assiste à l’expansion du marché de l’art qui nécessite dès lors une réglementation corporative. Des agents et intermédiaires actifs aux Pays-Bas, proposaient aux cours méditerranéennes des œuvres d’art remarquables et de grande valeur. C’est ainsi que fut envoyé à Alfonso V, à Naples, en 1444-1445, un saint Georges de la main de Jan van Eyck, lo gran pintor del illustre duch de Burgunya. Tableau que le négociant valencien Gregori avait acheté, à la demande du roi, pour une très grosse somme à Bruges lors d’une vente publique. Répertoriés aussi bien dans des testaments flamands que dans les inventaires italiens, ces toiles aux sujets tantôt religieux tantôt profanes étaient manifestement destinées entre autres à l’exportation vers le Sud (l’Espagne et l’Italie), où elles servaient de décoration murale. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la production anversoise vivait principalement de l’exportation de retables à volets fabriqués conjointement par plusieurs ateliers. Sur la péninsule Ibérique, le développement du marché de l’art dans le Nord et le centre de l’Espagne, était favorisé entre autres par les exonérations fiscales qu’Isabelle de Castille accordait aux artistes étrangers, originaires pour la plupart des Pays-Bas ou d’Allemagne, s’installant en Espagne. Tel est le cas du peintre Juan de Flandes.

(Gdansk, Muzeum Narodowe)

Dans les années 1460, Memling reçoit une commande du banquier florentin Angelo Tani, directeur de la filiale brugeoise des Médicis : ce triptyque du Jugement dernier est l’une des œuvres les plus imposantes de toute la carrière du peintre et son histoire mouvementée a donné lieu à une abondante littérature. Angelo Tani l’avait commandé pour la chapelle de l’abbaye de Fiesole (près de Florence).

(Gdansk, Muzeum Narodowe)

Tommasso Portinari, son successeur à la tête de la banque Médicis, le fit transporter par bateau en 1473. La galère florentine « San Matteo », battant pavillon bourguignon, devait faire route vers Pise via l’Angleterre. Le 27 avril, peu après avoir quitté le port de Bruges, elle fut attaquée par le capitaine Paul Bennecke, originaire de Dantzing (Gdansk). Le retable de Memling qui faisait partie du butin fut revendiqué par les marins que l’installèrent dans une chapelle de l’église Notre-Dame de Dantzing, en dépit des protestations et des interventions écrites de Portinari.

L’œuvre de Robert Campin (Maître de Flémalle)

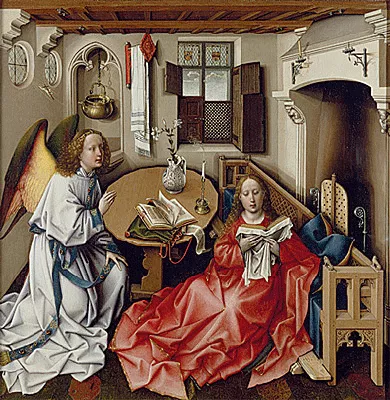

Robert Campin (Valenciennes vers 1375 – Tournai 1444), appelé aussi le Maître de Flémalle en raison de deux volets d’un triptyque provenant de la petite ville de Flémalle -prés de Liège – autour desquels l’œuvre de l’artiste a été regroupée. Il était probablement originaire de Valenciennes et il serait né vers 1375 et mentionné dès 1406 en tant que maître peintre dans les archives de la ville de Tournai où il sera plusieurs fois mentionné jusqu’en 1444, année de sa mort. Il eut entre autres pour élève Rogier van der Weyden. Son œuvre est d’une importance capitale dans l’élaboration du réalisme flamand dont il est, avec Jan van Eyck, le principal initiateur. Chacun, par des moyens et à des niveaux divers, réalisa la conquête de l’espace infini et de l’unité spatiale de l’œuvre. Éléments qui seront menés à leur pleine maturité avec la génération de Van der Weyden et de Memling. Cette rupture avec l’esthétique gothique se traduira, entre autres, chez Robert Campin par un abandon de la ligne décorative et pour l’emploi de formes plus sculpturales. Dans le Triptyque de l’Annonciation, dit couramment Triptyque de Mérode (du nom de ses anciens propriétaires), Robert Campin s’est inspiré des exemples sculpturaux en donnant à ses personnages des volumes très nets. On pense aux créations, pour la Chartreuse de Champmol, du Hollandais Claus Sluter, réalisées pour Philippe le Hardi. À la fois novateur et conservateur, le Maître de Flémalle n’en est pas moins l’initiateur d’un mouvement qui lui est entièrement redevable.

Le réalisme avec lequel est reconstitué autour de la Vierge un intérieur bourgeois du XVe siècle n’exclut pas le rappel de concepts religieux ni la présence de symboles. Le livre ouvert serait une allusion à l’Annonciation. Les lions sculptés sur l’accoudoir du banc rappellent le Trône de Salomon, symbole de la Sagesse, tel qu’il est décrit dans le premier livre des Rois. L’auréole de la Vierge est figurée par un pare-feu d’osier placé devant la cheminée. La matérialité presque excessive avec laquelle sont exprimées les chairs et les étoffes, ainsi qu’un certain encombrement de la composition, sont caractéristiques de la vision du peintre dans sa jeunesse.

Robert Campin (New York, Metropolitan Museum of Art)

Campin situe la scène dans un intérieur bourgeois et accentue par là tout l’aspect familier et quotidien de la représentation. Il s’agit de montrer que le Christ s’est fait homme, que la Vierge a vécu comme une simple femme, enfin que le monde de l’Evangile est équivalent de celui dans lequel nous vivons.

Robert Campin (New York, Metropolitan Museum of Art)

Malgré son extraordinaire modernité, le style du Maître de Flémalle est déchiré entre l’innovation et la tradition du gothique tardif. Contrairement au retable L’agneau mystique des Van Eyck qui s’en est inspiré, le retable de Campin se compose de trois unités distinctes sans continuité de décor. Son « horreur du vide » dont il fait preuve presque systématiquement, ne laisse aucun intervalle entre les différents éléments de sa composition, caractéristique héritée de l’aspect éminemment décoratif du gothique.

À côté des tableaux narratifs, le Maître de Flémalle a produit quelques portraits autonomes qui dénotent un antagonisme entre tradition et modernité. Le modelé, la saisie psychologique du modèle ainsi que la vraisemblance optique sont particulièrement novateurs.

La scène se déroule au premier plan dans une étable tandis que toute la partie supérieure du tableau est constituée par un paysage varié : un chemin sinueux bordé de quelques maisons, des arbres dépouillés, et de petits personnages. Le paysage et la nature participent de l’orchestration du tableau. A l’opposé de l’espace perspectif du Quattrocento florentin, l’espace flamand est réalisé de proche en proche. Le détail y acquiert une importance capitale, son étude et son rendu se font minutieux. L’exactitude des paysages, la fidélité de leur description semblent telles que certains sont tentés de leur accorder une valeur de document historique.

Le portrait fut identifié par comparaison avec un dessin du Recueil d’Arras représentant Robert de Masmines en chevalier de la Toison d’or. Il reçut cet ordre des mains du duc Philippe le Bon au début de l’an 1430. Robert, seigneur de Masmines, prit part aux combats que livra le duc Jean de Bourgogne contre les Anglais durant la Guerre de Cent ans. Cité par les chroniqueurs au nombre des premiers capitaines, il combattit avec les troupes de Philippe le Bon et mourut en guerrier devant Bouvignes en 1430. Certains historiens préfèrent conserver l’anonymat du portrait.

Pour visionner d’autres œuvres sur GOOGLE ARTS & CULTURE, cliquer sur le nom du peintre :