L’école des maîtres de Ferrare

L’école de Ferrare ou l’Atelier de Ferrare (Officina ferrarese) appelée ainsi par Roberto Longhi (1890-1970) considéré comme l’un des meilleurs connaisseurs de la peinture italienne du XIVe au XIXe siècle, est une école singulière. Sa croissance en tant qu’extraordinaire laboratoire formel d’élaboration et de pensée artistique fait de cette cité un cas unique. L’école de Ferrare naît auprès de la maison d’Este, qui soutient les arts dès le XVe siècle.

Sous Nicolò III d’Este (1393-1441) et ses trois fils, Leonello (1441-1450), Borso (1450-1471), et Ercole I (1471-1505) la cité de Ferrare a connu une expansion et un éclat remarquables, nourrissant une population d’artisans doués et actifs. Ce mécénat s’accroît avec Alfonso I d’Este et son fils Ercole II et continue jusqu’à Alfonso II, mort sans héritier en 1579. Le duché est alors annexé par les forces papales et autrichiennes. Des artistes majeurs comme Pisanello, Jacopo Bellini, Rogier van der Weyden, Mantegna ou Piero della Francesca (voir Leonello d’Este), par des séjours à Ferrare ou l’envoi d’œuvres commandées par les Este, furent essentiels dans l’éclosion d’une école de premier plan. Les peintres ferrarais de la seconde moitié du XVe siècle, Cosmè Tura, Francesco del Cossa et Ercole de’Roberti surent trouver une manière bien à eux, dont on ne trouve pas l’équivalent dans les autres foyers artistiques italiens. Corps et visages émaciés, expressions extatiques et douloureuses, les peintres poussent à l’extrême les modèles de Bellini ou de Mantegna. C’est une véritable école qui se développe en un style homogène. L’art des maîtres de Ferrare a réalisé le paradoxe d’associer à la force monumentale de Piero della Francesca, le fantastique padouan, d’employer la lumière claire à l’exaltation des formes pétrifiées, aux irrégularités et aux complications inépuisables. Son style évoluera dans le temps en subissant les influences des artistes des villes et des régions voisines : Mantoue, Venise, la Lombardie, Florence et surtout Bologne, avec des peintres comme Dosso Dossi et Garofalo.

(Londres, National Gallery)

Sous le mécénat de Leonello, Ferrare se place à côté des principales villes d’art d’Italie.

Cosmè Tura (Ferrare vers 1430 – 1495)

Étant né autour de 1430, le fondateur de l’école ferraraise, Cosmè o Cosimo Tura, respirait directement l’air du renouveau qui régnait désormais depuis plusieurs décennies dans la cité des Este. Du temps des anciens ducs déjà, la culture figurative locale avait commencé à s’adapter graduellement aux modèles d’un humanisme précoce clairement importé de Vénétie et lié notamment à la conjoncture véronaise et padouane : en affirmant très tôt Ferrare comme pôle de référence privilégié des régions émiliennes voisines, ce processus devait faciliter la croissance qui caractérise le temps de la seigneurie de Leonello d’Este (1441-1450). L’évolution personnelle de Cosmè Tura est liée aux mouvements qui marquent alors l’école ferraraise : le séjour vénitien de l’artiste de 1452 à 1456, le lancement du chantier de Belfiore qui entraîne l’appel à Ferrare du Siennois Angelo Maccagnino, et l’incroyable aventure de la Bible enluminé exécutée pour Borso, créent un contexte de brusques changements qui agirent chez le jeune artiste à la recherche de son propre langage expressif.

Autour de 1450, Cosmè Tura grandit entre les surfaces opaques des bronzes de Donatello et l’impact narratif de la page enluminée ; l’impeccable et fragile artifice de la Muse de Londres (ci-dessus), est le fruit de cette amalgame hybride où l’ingenium de l’artiste s’exprime pleinement à travers son imagination. Dans sa vie, le peintre avait peint et dessiné de coffrets et des cassettes, de petits retables, des cartons pour tapisseries, des couvertures de cheval et des costumes de tournoi, différents types de meubles et de la « grosse argenterie », des catafalques funèbres (par exemple pour les obsèques de Borso d’Este en 1470), ainsi que des miniatures et des peintures sur des supports variés. En outre, les documents de l’époque rappellent un bon nombre de portraits de membres de la famille ducale, dont on a perdu la trace (un seul exemple conservé au Metropolitan Museum à New York). Le canon du portrait officiel prévoyait la représentation du sujet à mi-corps et rigoureusement de profil, comme le montre, bien qu’il s’agisse d’une figuration dérivée, l’image d’Éléonore d’Aragon illustrant le frontispice du Del modo di regere e di regnare d’Antonio Cornazzano. Dans le retable sur toile aujourd’hui à Ajaccio, Tura, comme Mantegna, s’ingénie en effet à associer des citations classiques, l’organisation perspective d’une architecture d’inspiration donatellienne et les profils sinueux de la Madone, de l’Enfant et de la sainte ; les physionomies révèlent les racines de l’inquiétant réalisme du grand artiste ferrarais mais aucun peintre italien n’a pu produire comme lui un buste de la Madeleine capable de figurer à tel point la silhouette immature d’une tout jeune femme.

(New York, Metropolitan Museum)

Ce petit panneau fut vraisemblablement séparé d’une composition de plus grande ampleur, peut-être d’un tableau d’autel. Le ferme poli du profil se détachant lumineusement sur le fond sombre, la figuration subtilement précieuse et hésitante, les modulations tonales très douces laissant ressortir les volumes avec naturel, l’émail délicat de la couleur, font du froid profil du jeune homme un chef-d’œuvre d’équilibre.

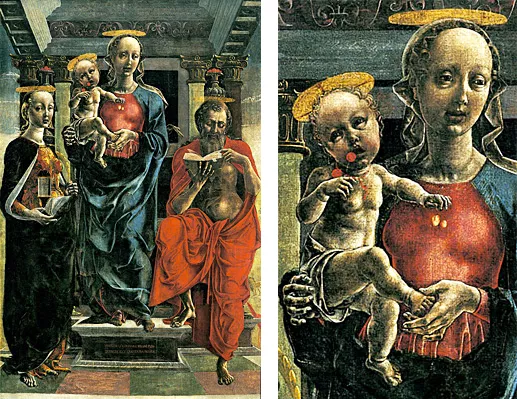

Cosmè Tura (Ajaccio, Musée Fesch)

Ce retable montre la Vierge et l’Enfant jouant avec des cerises ; à gauche, on peut voir saint Jérôme, tandis que sur la droite se trouve une sainte qu’on a souvent interprétée comme sainte Madeleine (à cause de la présence du petit vase à onguent) ou comme Apollonia. L’inscription visible sur la base du trône se réfère au commanditaire, selon toute probabilité le notaire ferrarais Antonio Cicognara, et a été exécutée probablement pour l’une des deux églises où la famille Cicognara avait des sépultures, c’est-à-dire San Francesco ou San Clemente. La critique pense qu’il s’agirait d’une des premières œuvres de Tura, qui l’a probablement peinte au milieu des années 1450, alors qu’il était influencé par la culture figurative padouane, par l’autel du Saint de Donatello (la disposition des figures au sein d’une structure architecturale), et par la chapelle Ovetari de Mantegna.

Ce « Saint Georges » fragile et aérien provient d’un retable aujourd’hui démembré, dont certains fragments ont pu être identifiés par divers spécialistes. Le Saint fait tournoyer le fourreau de l’épée qui vient de frapper le dragon, parmi les rinceaux des panneaux de marbre et des colonnes précieuses qui étincellent au fond de la scène. « On dirait que la rudesse de la morale antique se transpose en une matière délicate, où transparaissent des lueurs légères, évanescentes ».

Autour du « Saint Georges et la princesse »

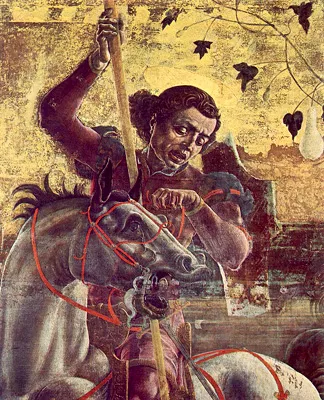

Après l’activité éblouissante de Tura dans l’Studiolo de Belfiore, des commandes affluent de toute part dans les années qui suivent : il n’en reste malheureusement que des traces écrites, la majeure partie des œuvres datables de la seconde moitié des années soixante du siècle ayant disparu. Durant toutes ces années, Tura poursuivait son activité de peintre et d’artisan à la cour de Borso d’Este. C’est à 1469 que remonte la première œuvre de Cosmè Tura dont la datation soit certifié par les documents d’archives. En effet, le 11 juin, la fabrique de la cathédrale de Ferrare, verse au peintre cent onze livres du marquisat « pour avoir peint de sa main des deux côtés les portes du nouvel orgue de l’évêché », représentant sur les panneaux extérieurs Saint Georges et la princesse et sur les panneaux intérieurs une Annonciation monumentale. Il semble que ce soit au cours de cette phase de sa carrière que Cosmè Tura a intériorisée la leçon d’Andrea Mantegna à Padoue, mais il interprète sa syntaxe d’une manière entièrement personnelle, en interrompant tout dialogue entre les figures et les différents éléments de la composition. Les toiles ont pâti des dommages causés par les lourdes retouches faites à des fins de conservation en 1735, par un peintre restaurateur. De cette époque date la décoration du Salon des Mois du palais Schifanoia, mais les fresques ayant survécu ne portent aucune trace d’une intervention directe de Cosmè Tura, dont la participation à l’entreprise était d’ailleurs déjà exclue par Venturi, qui faisait valoir qu’en 1469 le peintre devait avoir bien peu de temps à consacrer au Schifanoia. Selon les spécialistes, sans mettre personnellement la main aux peintures, il aurait fourni au moins les cartons de certaines parties des fresques.

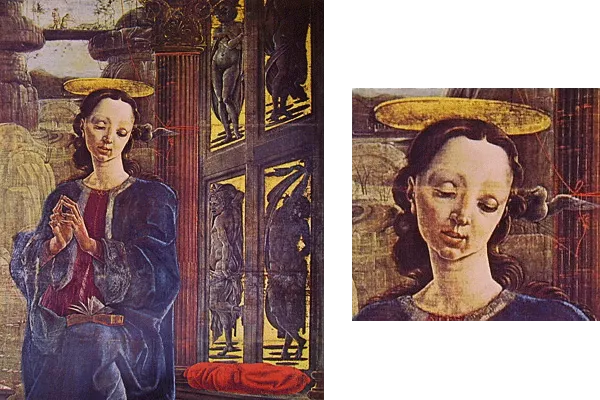

Cosmè Tura (Ferrare, Museo della Cattedrale)

La légende de saint Georges, d’origine orientale, fut largement diffusée en Italie et dans tout l’Occident. Originaire de Cappadoce, saint Georges, fils de chrétiens et officier de l’armée romaine, traverse un jour une ville terrorisée par un dragon qui dévore tous les animaux de la région et exige un tribut de deux jeunes gens par jour. Georges arrive le jour où le sort tombe sur la fille du roi. Au moment où elle va être dévorée, Georges tue le monstre et délivre la princesse. L’association déjà attestée dans la tradition médiévale entre la mise à mort du dragon (dont le souffle impur infecte l’air en répandant la mort) et le travail de bonification de l’homme (qui assainit les marais en éloignant le péril des pestilences) renvoyait au contexte du grand œuvre de Borso d’Este qui acheva le plan de bonification agraire sur les étendues marécageuses de Ferrare.

Cosmè Tura a donné une image tourmentée et réaliste de cette histoire, où saint Georges apparaît comme un véritable cavalier de la Renaissance. La princesse (détail), terrifiée, et magnifiquement vêtue d’une robe en damas vert porte sur les épaules un manteau royal aux longs plis tourmentés. Son visage anguleux est couronné d’un diadème de pierres précieuses où l’on remarque deux rubis éclatants. Elle semble implorer des yeux la délivrance de saint Georges. Derrière la princesse, une foule inquiète et animée gesticule sur un fond de paysage et d’architectures étagées figurant une cité fortifiée où se profile un château sur un étrange promontoire. Les physionomies des personnages révèlent déjà, les racines de l’inquiétant irréalisme du grand artiste ferrarais. Les lourdes retouches et les ajouts des restaurateurs du XVIIIe siècle ont altéré les couleurs d’origine en produisant un effet de « couleur sombre et passée ».

Dans cette « Annonciation » du deuxième volet de l’orgue de la cathédrale, les renvois à l’architecture classique sont très accusés : les reliefs à l’antique, les élégantes colonnes cannelées, et les caissons de l’intrados décorés en rosaces. Mais Cosmè Tura trahit une forte influence flamande dans les paysages de l’arrière plan, ainsi que dans les vêtements de l’ange ou le cousin en velours rouge sur le siège à côté de la Vierge. L’artiste confirme surtout son attrait pour l’art vénitien, comme dans le motif du double arc à caissons qui rappelle en effet assez précisément la composition du « Saint Marc » et du « Saint Théodore » peints sur les volets externes de l’orgue de Saint-Marc à Venise par Gentile Bellini vers 1464.

(Venise, Museo Correr)

Nous ignorons la provenance originelle de ce petit tableau, mais selon les spécialistes, il aurait été peint vers 1460. Cette peinture est un véritable concentré d’influences stylistiques et iconographiques les plus variées : le sujet provient en effet des « Vesperbild » d’origine nordique, avec le Christ reposant sur les genoux de la Vierge. En revanche, la Madone assise sur un sarcophage figurant à la fois un autel et le sacrifice de l’Eucharistie, est une image empruntée à la tradition byzantine. Les analyses effectuées à l’occasion de la restauration de l’œuvre, ont révélé un minutieux dessin sous-jacent et un certain nombre de changements, comme la disparition du groupe des Saintes femmes représentées derrière le pont auprès duquel on reconnaît les figures de Nicodème et de Joseph d’Arimathie. La complexité de l’élaboration et des influences n’a d’égal que la multiplicité des symboles qui constellent la composition, notamment ceux qui sont liés à la Vierge (la fleur d’ancolie, le narcisse ou l’oranger). D’autres images sont plus difficiles à interpréter, comme le singe figuré dans l’arbre au premier plan (l’animal est actuellement masqué par une importante lacune couverte pas des hachures).

Le polyptyque Roverella

Vers 1471 libéré des commandes ducales (suite principalement au mariage d’Ercole I avec Eléonore d’Aragon, princesse de Naples), Cosmè Tura produira un tableau à l’impact considérable, véritable chef d’œuvre de la maturité de l’artiste : le Polyptyque Roverella. Cet imposant retable était initialement destiné à l’autel de la chapelle de la famille Roverella à l’église ferraraise de Saint-Georges-hors-les-Murs, ancienne cathédrale devenue par la suite un sanctuaire olivétain. Le tableau y resta jusqu’en 1709, date à laquelle il fut gravement endommagé par les armées pontificales. Le polyptyque détérioré fut ensuite démantelé et tous les panneaux entrèrent dans le circuit des collections privées pour être en partie dispersés et en partie regroupés dans des collections publiques des musées. Cette œuvre sophistiquée reflétait le prestige de la famille Roverella, Lorenzo étant évêque de Ferrare et son frère Niccoló général de l’ordre des Olivétains et prieur de l’église San Giorgio. Devant les marches qui soutiennent le trône de la Vierge, où deux adolescents jouent d’un orgue portatif, sur la face avant de l’instrument était inscrit un texte où l’on pouvait lire: « Surge puer. Roverella fores gens pulsat : apertum redde auditum« , allusion à la situation de la famille Roverella : « Que l’Enfant Jésus se dresse car Roverella frappe à la porte et il faut qu’elle s’ouvre pour qu’il entre. » Mort, Lorenzo Roverella souhaitait entrer au Paradis. La description de ce grand retable donnée par G. Barrufaldi dans les Vite dei pittori e scultori ferraresi demeure une source inégalée pour la reconstitution de l’œuvre. Il nous apprend qu’il comprenait une Madone avec des anges dans le panneau central ; dans la lunette une Pietà; le panneau de gauche, en partie détruit, représentait les saints Pierre et Georges avec Lorenzo Roverella agenouillé et frappant à la porte du Paradis, celui de droite Niccoló Roverella avec les saints Paul et Maurelius. Une prédelle avec des médaillons relatant les vies du Christ et de saints complétait l’ensemble.

Le tableau est dominé par la figure monumentale de la Vierge assise au centre d’une architecture bariolée de marbres roses et verts sur un trône surélevé au-dessus d’un escalier. L’ensemble des détails iconographiques met l’accent sur les thèmes de la Passion du Christ, comme le corail de la Rédemption qui se manifeste dans l’Eucharistie ou les perles et les coquillages comme renaissance spirituelle. Sur les degrés supérieurs du trône, autour de la Vierge et l’Enfant Jésus en train de dormir, se tiennent quatre anges, deux de chaque côte, qui font entendre la douce musique d’instruments à cordes ; deux autres se tenant à ses pieds aux prises avec un petit orgue, et sur la base duquel se lisent des vers composés par Ludovico Bigo Pittorio, poète ferrarais.

L’arcature qui abrite le trône de la Madone, répétée à l’étage supérieur du « tempietto », commande la perspective montante, la lumière froide venant de droite, et il y a comme un accord extraordinaire entre les motifs un peu excentriques de la décoration avec le jeu des drapés aux plis nombreux et la mimique des personnages. Avec une sorte d’exaltation théâtrale, le cadre architecturé ouvre sur un espace plein de surprises où, parmi les objets bizarres, se compose une mise en scène débordante d’ingéniosité. Les symboles des quatre évangélistes – l’ange de Matthieu au centre, le lion ailé de Marc, à gauche, le taureau ailé de Luc à droite et l’aigle de Jean en haut – ajoutent au couronnement du trône de la Vierge des ornements fantastiques et extravagants.

Dans cette « Déploration », les couleurs vives et joyeuses laissent la place à des teintes plus obscures ; la délicatesse toute courtisane des traits et des poses, les rythmes dansants et gracieux, le faste flamand des drapés sont remplacés par des expressions contractées et des gestes pathétiques, où les puissantes figures d’ascendance mantégnesque se disposent en demi-cercle autour de la diagonale du Christ inanimé. La tension expressive dramatique de la scène, soulignée par le recours à une grammaire gestuelle visant à amplifier le sentiment d’angoisse et de douleur inhérent au sujet, a été mise en relation avec le prototype de la « Déposition » exécutée par Donatello pour l’autel du Santo à Padoue et considérée comme la source du pathétisme qui inspire les Déplorations en terre cuite des sculpteurs ferrarais Niccoló dell’Arca et Guido Mazzoni.

Maturité et dernières années

Pendant la dernière phase du parcours créatif de Cosmé Tura, bien que le temps des grandes commandes monumentales soit désormais révolu, les commandes ne manquent pas dans les années qui suivront. Ses relations avec la cour apparaissent plus solides que jamais, et Tura aura encore l’occasion d’affiner ses qualités de portraitiste en reproduisant les traits de plusieurs membres de la famille ducale. En 1477, un premier engagement pour la réalisation de trois « images au naturel », du prince nouveau-né Alfonso, fils aîné d’Ercole I et d’Éléonore d’Aragon. En 1480, Tura peint cette fois le portrait d’Isabelle d’Este pour Francesco Gonzaga puis, en 1485, celui de Béatrice pour Ludovic le More. Ces œuvres ont été toutes perdues. Par ailleurs, il existe de nombreuses lacunes dans les informations de la vie artistique de Cosmè Tura par manque de documentation et aussi par la dispersion et démembrement des œuvres d’art à Ferrare au XVIIe siècle sur la fin du règne des Este.

(Londres, National Gallery)

Le tableau montre le saint en pénitence, en train de se frapper la poitrine avec une pierre. Au réalisme cruel du geste fait contrepoint l’enchantement de la gamme chromatique accordée sur les tonalités pastel des verts, des roses, des gris, des bleus et des ocres, et accentuée par la lumière qui se répand par la gauche et révèle doucement les formes dont elle dévoile la substance épidermique. Ce tableau compte sans doute parmi les œuvres les plus fascinantes de Tura, ce qu’il doit aussi à une certaine complexité iconographique, comme la représentation de quatre animaux : le lion traditionnel sur le petit pont au second plan, une chouette tenant en ses serres un crapaud et un singulier pivert.

En janvier de 1490, Cosmè Tura adresse au duc une supplique désespérée insistant sur le fait qu’il n’a pas d’autres sources de revenu pour pouvoir subvenir à ses besoins (aucune œuvre de Tura n’est attestée après 1485) comme à ceux de sa famille, et faisant valoir les graves difficultés où il se trouve, étant « grandement infirme d’une telle infirmité qu’il ne se pourra soigner sans une très grande dépense et avant longtemps », il demande à son maître d’intervenir d’autorité et de solliciter le paiement, encore non réglé, de certaines œuvres livrées six ans plus tôt. Il est permis de mettre en doute la bonne foi du peintre quant à sa profession d’indigence. Selon son testament, il était propriétaire de plusieurs maisons à Ferrare, et il avait fait des investissements importants. Il faut plutôt penser qu’il entendait donner davantage de force à sa supplique en jouant sur le registre de la misère ainsi que le fera Ercole de’ Roberti un an plus tard en des circonstances analogues. Cosmè Tura mourra en avril 1495. Dans la chronique ferraraise de cette année-là, on lit l’indication suivante : « A noter qu’au mois d’avril est mort le Noble et Excellent homme M. Cosimo del Tura, très excellent peintre qui fut enterré à San Lorenzo dans un Tombeau placé près de l’entrée du Campanile de ladite Église ».

(Vienne, Kunsthistorisches Museum)

Cette composition, est fortement empreinte d’influences vénitiennes rappelant clairement les Pietà éplorées, peintes par Bellini dans les années 1470. L’expressionnisme tendu des visages a pour antécédent les physionomies des dolents qui peuplent la « Déploration » du polyptyque Roverella et trahit cette typique « réduction plastique de l’image qui s’affirme comme un postulat dans la dernière étape de l’activité picturale de l’artiste, conjointement à l’amplification du paysage ».

(Caen, musée des Beaux Arts ; Florence, Galleria degli Uffizi).

Ces deux panneaux pourraient provenir de deux polyptyques réalisés par Cosmè Tura pour l’église San Luca du Borgo de Ferrare, et pour San Giacomo d’Argenta, tous deux mentionnés par les sources mais sans description permettant de les identifier. Il existe actuellement sept panneaux isolés à fond d’or qui pourraient avoir formé ces polyptyques car ils présentent une structure et des dimensions analogues. Les observations techniques ne permettent pas de confirmer les différentes hypothèses de reconstruction.

(Madrid, Museo Thyssen Bornemisza)

Sur un décor de fond où la nature hostile se voit sublimée dans la grâce de couleurs tendres exaltées par la vibration dorée de la lumière, Tura représente l’évangéliste Jean dans la solitude de son exil sur l’île de Patmos, (où la tradition légendaire veut qu’il ait conçu l' »Apocalypse »), absorbé dans la lecture du livre et flanqué de l’aigle qui toujours l’accompagne. Avec cette œuvre de la maturité de l’artiste, il manifeste une manière de peindre plus concise et plus proche de la miniature.

Ce médaillon fait partie d’un polyptyque illustrant les légendes de la vie de saint Maurelius, qui est avec saint Georges, le patron de Ferrare : son culte avait repris de la vigueur en 1409 lors de la découverte et de la translation de ses reliques en l’église San Giorgio. Nicolò Roverella, général de l’ordre des olivétains et prieur de San Giorgio, commanda les grands travaux réalisés dans l’église avant la nouvelle consécration de celle-ci en 1479. Roverella, ardent partisan de la curie pontificale, avait encouragé la célébration de la figure de saint Maurelius, considéré comme le défenseur de l’Église et du clergé. Cosme Tura fut enterré à San Giorgio en 1495.