L’homme de cour

Grâce à Castiglione, l’homme de cour reste, avec l’humaniste et le prince, un des types sociaux de la Renaissance le mieux connus. Le Livre du courtisan de Castiglione est le plus célèbre d’un grand nombre de traités sur ce sujet écrits au XVe et XVIe siècles. En parodiant Aristote, on pourrait dire, que l’homme de cour est un animal dont l’habitat naturel est la Cour ;

mais beaucoup de serviteurs qui n’étaient pas considérés alors comme gens de cour se trouvaient vivre dans ce milieu. Le souverain aimait être entouré de ses grands nobles, soit pour leur demander conseil, comme c’était la tradition au Moyen Age, soit pour les garder sous contrôle en les coupant de leurs bases locales de pouvoir dans le pays, les surveillant d’un œil royal et les poussant à se ruiner en rivalisant de dépenses ostentatoires. Cette technique de contrôle était déjà familière bien avant Versailles : quand les Guise quittèrent la cour d’Henri III en 1584, leur départ fut considéré comme une protestation, voir comme un acte de rébellion. En tout cas, les souverains se trouvaient à l’aise au sein de la haute noblesse qui leur était attachée et dont ils partageaient les goûts, et leur réputation se rehaussait de la » magnificence » dans laquelle ils l’entretenaient et pour laquelle ils étaient souvent objet de louange. Quant à la noblesse, ses raisons de venir à la Cour étaient diverses : » avoir l’oreille » du souverain, comme on disait, bénéficier de sa faveur, et même de ses faveurs (pensions, donations et autres libéralités). Une autre raison de venir à la Cour était de voir le personnage charismatique, surhumain, du prince – et, bien entendu, d’être vu par lui. La magnificence, la splendeur du cadre exerçait aussi son attrait. La Cour était comme l’Olympe, la demeure des dieux – comparaison faite par Ronsard lui-même dans ses poèmes et illustrée par des tableaux contemporains où l’on voit Jupiter emprunter les traits d’Henri II de France, Junon ressembler à Catherine de Médicis, et ainsi de suite, exemple entre autres de cette vision de la Cour comme reflet de l’ordre surnaturel.

anonyme français (Florence, musée des Offices)

Un rôle important était tenu à la Cour par ceux qu’on a appelés » favoris « , de jeunes nobles pour la plupart, compagnons du prince dans ses loisirs comme l’étaient ses conseillers dans le travail. Le statut élevé de ces favoris ressemblait à celui des maîtresses royales, en se sens qu’il interférait avec la hiérarchie formelle, officielle ou sociale, et dépendait de l’affection du prince. Les compagnons d’Henri III étaient connus comme ses » mignons « . De même que pour les maîtresses, la réussite des favoris mâles dépendait d’attraits personnels. L’histoire traditionnelle a fait à ces compagnons royaux une piètre réputation, les bons et les mauvais rois se distinguant suivant qu’ils ont eu des » ministres » ou des » favoris « . Quelques-uns de ces favoris ont pu donner prise à ce jugement, surtout quand le prince était jeune. Dans la France d’Henri III, un libelle intitulé Histoire de Pierre de Gaveston, publié en 1588, exprimait une critique camouflée d’un des mignons du roi, le duc d’Épernon. Cependant, des favoris comme Épernon et Joyeuse étaient nécessaires à Henri III, qui les fit ducs pour des raisons politiques, comme contrepoids au pouvoir du duc de Guise. Autrement dit, le rôle de celui que d’un air réprobateur nous appelons » favori » était un rôle social et politiquement utile au souverain, du moins du point de vue de ce dernier. Le favori jouait un rôle indispensable dans les cours de l’Europe de la Renaissance, comme il en avait été au Moyen Age et comme il en serait encore à l’époque de Goethe (qui était le compagnon de boire du duc Charles-Auguste à Weimar vers 1770).

Scène d’intérieur. Bal de noces donné à la cour d’Henri III à l’occasion du mariage d’Anne, duc de Joyeuse, avec Marguerite de Lorraine le 24 septembre 1581. Les deux protagonistes sont reconnaissables dans le couple dansant au centre de la composition et désignés par Catherine de Médicis assise sur la gauche, entre Henri III, placés sous le dais royal, et la reine Louise de Lorraine.

Jean Clouet (Chantilly, musée Condé)

Peintre de cour, Jean Clouet il est connu surtout par ses portraits, même s’il a donné des tableaux religieux. Le goût pour le portrait à la cour de France, se maintient sans solution de continuité jusqu’au XVIIe siècle.

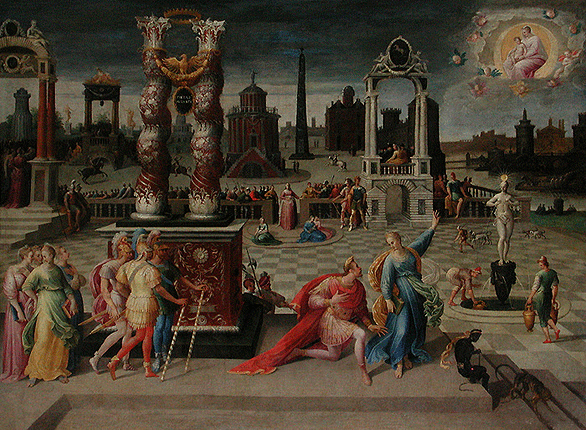

Antoine Caron, peintre de cour

Antoine Caron (Beauvais 1521 – Paris 1599) est l’un des interprètes les plus exquis du maniérisme international grâce au désenchantement plein de verve et d’élégance dont il tempère l’intellectualisme très cérébral de ses sujets. Il s’exprime dans un langage raffiné et fantastique, riche de complexes références allégoriques aux événements contemporains. Se forme comme peintre de vitraux dans sa ville et puis on le trouve mentionné en 1540 comme assistant du Primatice à Fontainebleau, où il participe à la première phase du chantier ordonné par François Ier. Ses premières œuvres connues sont toutefois beaucoup plus tardives, datables vers 1559-1560, au début de ce que l’on appelle la seconde école de Fontainebleau, marquée par les compositions imaginatives de Niccolò dell’ Abate. Figure de référence de l’école maniériste française comme peintre de cour de la reine Catherine de Médicis et des rois Charles IX et Henri III, il alterne la réalisation de tableaux avec l’exécution de cartons pour tapisseries, de dessins pour meubles et sculptures, d’illustrations pour manuscrits et de nombreuses décorations éphémères pour fêtes et cérémonies de cour. Le caractère périssable de ces ensembles ornementaux, explique le nombre réduit de ses peintures encore connues. La peinture d’Antoine Caron impressionne par son art de cour extrêmement sophistiqué. Elle révèle une assimilation aisée de l’italianisme par un tempérament typiquement français. Ses tableaux ressemblent à des gigantesques ballets ; ils s’en inspiraient sans doute car c’était un des divertissements préférés de la cour de Catherine de Médicis, la reine mère, son principal mécène.

(Los Angeles, The J.Paul Getty Museum)

En 1571 s’était produite une éclipse solaire : cet événement a probablement servi de sujet à cette belle peinture. Catherine de Médicis, qui, comme beaucoup de personnes de son temps, était extrêmement superstitieuse et fascinée par l’astrologie, souvent voyant dans les éclipses et autres phénomènes astronomiques, des sinistres présages. Dans la peinture, des astronomes se réunissent dans une place sous un soleil rouge et ombragé, entouré d’un ciel orageux rempli de sinistres nuages. La figure centrale, à côté de Denys l’Aréopagite, pointe du doigt le ciel et regarde le globe céleste porté par la figure à droite de l’image. Denys prêche le message chrétien du salut aux philosophes grecs païens. Un putto, posé sur les marches de l’escalier, écrit sur une tablette, enregistrant l’événement. Dans le fond, du côté droit, une statue représentant Uranie, la muse de l’astronomie, se tient sur une colonne torsadée.

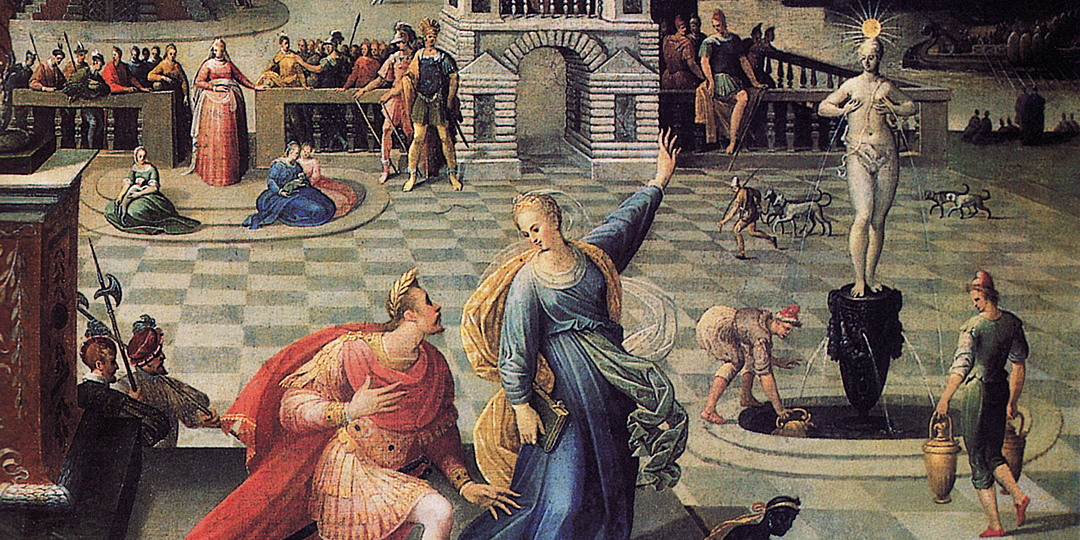

L’empereur Auguste et la sibylle Tibur

En pleine guerre civile, la cour de France célèbre une fête. Sur les rives de la Seine, sur l’esplanade des Tuileries, au milieu de colonnes antiques et d’un temple circulaire ont lieu plusieurs spectacles à la fois. En bas, à gauche, deux chevaliers en armure s’affrontent dans un tournoi ; par la fleuve s’approche une barque avec des musiciens et des chanteurs. Mais la plupart du public vise son attention sur l’estrade où des acteurs habillés en Romains représentent une pièce de théâtre, probablement Le Mystère de l’Incarnation et la Naissance du Christ. Dans la scène clé du mystère, l’empereur romain Auguste, à genoux avec son manteau pourpre et sa couronne de laurier, se retrouve avec la sage sibylle Tibur qui lui signale le ciel où des signes annonciateurs de la naissance du Christ apparaissent. Ce mystère, représenté pour la première fois à Rouen en 1474, a été interprété à Paris en 1580, parce que son mélange d’Antiquité et de dévotion chrétienne, répondait entièrement au goût du temps. Toutefois, le prince a toujours été le héros dans les fêtes courtisanes. Il les utilisait pour souligner son pouvoir et glorifier sa lignée. Ceci était le rôle principal d’Antoine Caron au service de la reine mère, Catherine de Médicis. Dans le tableau L’empereur Auguste et la sibylle Tibur sont représentées de nombreuses statues, certaines avec les traits de Catherine, comme une allégorie des mères idéales et des femmes savantes, comme la reine aimait se comparer. Les sibylles, les dix prophétesses de l’Antiquité, son nom signifiait » volonté divine » et le Sénat romain consultait ses livres secrets en époque de danger. Au temps de Catherine de Médicis on lissait dans toute l’Europe, de Prague à Paris, les Livres des sibylles, ainsi que les œuvres de Nostradamus. On consultait également pour la préparation des fêtes, les astrologues, les magiciens et les nécromanciens. Le choix de la date, les outils artistiques intervenant (musique, peinture, architecture) étaient également inclus dans le domaine de la magie. Par exemple, la Reine mère et nombreux de ses contemporains, étaient convaincus qu’il y avait un lien entre la représentation à la cour de la tragédie Sophonisbe en 1556, la mort d’Henri II peu de temps après, ainsi que l’éclosion des conflits religieux.

(Paris, musée du Louvre)

Antoine Caron, qui s’est formé dans le chantier de Fontainebleau comme assistant du Primatice, participe à la diffusion de la mode antiquisante, mais avec un souci d’originalité dans le traitement de la perspective. Il ne s’agit pas d’une représentation archéologique, mais d’une libre adaptation, presque pré-baroque. La sibylle désigne à l’empereur Auguste, agenouillé devant elle, l’apparition d’une Vierge tenant l’Enfant que le peuple romain devra désormais adorer. Au milieu de ce décor architectural de saveur antique, on reconnaît quelques monuments parisiens du XVIe siècle, la Tour de Nesle, le jardin et un pavillon du château des Tuileries, le nouveau palais de la reine mère, qui ne fut inauguré qu’en 1573 avec bien sûr, une fête. Le palais se trouvait sur le site d’une ancienne fabrique de briques (tuilerie) à l’extérieur des anciens murs de la ville qui rejoignait l’autre résidence royale, le Louvre, dont la cour Carré venait d’être construite par Pierre Lescot. L’édifice des Tuileries apparaît dans presque toutes les œuvres de Caron, comme s’il s’agissait d’un emblème.

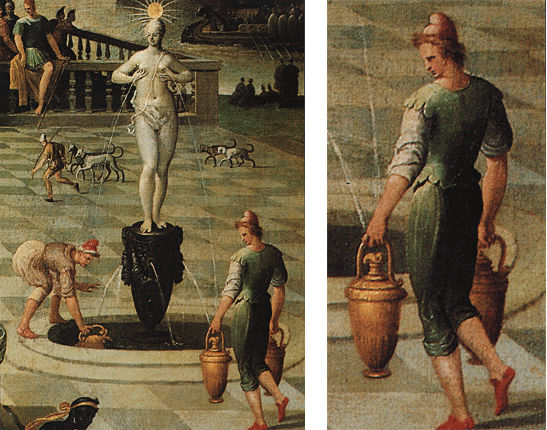

Dans l’œuvre, on parle d’une fontaine qui représente l’une des prophéties de la Sibylle. L’eau est transformée en huile » jaune comme un rayon d’or « . Caron (fétichiste des seins féminins comme la plupart des peintres de l’École de Fontainebleau) a peint l’huile qui manne des seins d’une statue-fontaine. Cette figure nue avec un disque sur la tête pourrait représenter la vérité de la prophétie.

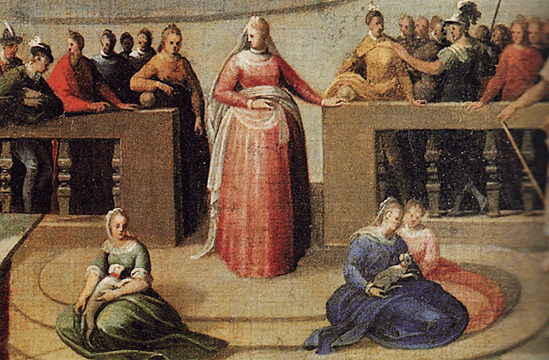

Les fêtes à la cour tournaient toujours autour de la figure du prince, mais dans ce tableau, la place est occupée par une femme, la florentine Catherine de Médicis, personne très dominatrice, même après avoir quitté la régence en 1580. Elle est représentée (exceptionnellement sans ses vêtements de veuve) accompagnée de ses dames qui jouent avec des petits chiens.

Comme reine et comme mère, Catherine de Médicis avait dominé la politique française pendant vingt ans. Après la mort de son époux Henri II, elle avait dû assurer la régence pour préserver l’héritage de ses enfants. Ses sept enfants étaient pour elle « le plus important au monde » et, par son très fort esprit de famille, elle était une authentique mamma italienne. La Réforme avait divisé la France en deux blocs, tandis que les huguenots ont combattu pour la liberté du culte, une grande partie des catholiques ont tenté d’exterminer les hérétiques. Plus encline sur la tolérance, Catherine a toujours tenté servir de médiatrice entre les deux factions.

Fêtes et entrées royales

Si le renouveau des lettres et des arts pendant la Renaissance eurent lieu sous le règne de François Ier, la naissance de la véritable société de cour eut lieu en France au temps d’Henri II et de Diane de Poitiers. Jamais, en effet, réceptions et fêtes royales n’eurent tant de succès et tant d’éclat pour les costumes chargés de damas et d’or, et pour les parures : » On pouvait penser que tous les bijoux de la chrétienté ont été assemblés ici, tant les dames en sont couvertes « , écrivait un informateur britannique en 1550. L’étiquette ou cérémonial accompagnant la vie du roi avait pris une forme durable. Catherine de Médicis le rappelle à Charles IX dans une lettre de septembre de 1563. Ce n’est pas la rigidité espagnole, mais un certain protocole qui n’excluait pas la règle de laisser, en principe, le roi accessible à tous. À Saint-Germain-en-Laye, en accédant à la salle du roi, au moment où il se rendait à la messe, les courtisans pouvaient voir le prince qui traversait la pièce en diagonale. La notion de fête elle-même s’est institutionnalisée. L’entrée royale, qui a toujours lieu dans les villes pour les grandes occasions, a pris une valeur officielle. Inscriptions et déclarations accompagnent des éléments de la représentation – chars, arcs, estrades. C’est plus que jamais le grand jeu des emblèmes et des devises. Les princes rivaux se répondent d’ailleurs à travers des appareils de fête ; il n’y a pas de doute que lors de l’entrée d’Henri II à Paris en 1549 et celle de Charles IX en 1571, on a tenu compte des apparati dressés à Anvers et ailleurs en l’honneur de Charles Quint et de Philippe II d’Espagne. Henri II, amoureux des fêtes et des tournois, a été blessé à l’œil par un éclat de bois en rompant des lances contre le comte Gabriel de Montgomery. Le funeste tournoi avait été organisé à Paris, rue Saint-Antoine, à l’occasion de deux grands mariages, dont celui d’Élisabeth, fille du roi de France, avec Philippe II, roi d’Espagne.

L’homme de cour était reconnaissable à sa tenue, à son expression corporelle qui se traduisait dans l’équitation, la démarche, les gestes, et (surtout, peut-être) la danse. Les traités sur la danse témoignent du sérieux apporté à cette activité ; importés d’Italie, les spectacles et fêtes, tout comme les maîtres de danse, comme Cesare Negri de Milan, étaient réclamés par bien des Cours européennes. La danse était une des principales composantes des fêtes de cour, et sans doute est-il arrivé que la danse ouvre à quelques courtisans la voie d’accès à la faveur royale. La notion de grâce, toute maniériste, l’on pourrait l’appliquer aussi à la cour de France.

Les divertissements accompagnent la vie de cour : exercices sportifs (chasse, jeu de paume, jeux de bague, tournois). Antoine Caron, peintre de cour de Catherine de Médicis, représente ici une festivité de cour avec des jeux et des feux d’artifice.

Catherine de Médicis avait eu l’idée de présenter le jeune Charles, devenu roi à treize ans en 1563, de ville en ville. La cour parcourut ainsi les provinces de mars 1564 à mai 1566, en visitant plus de cent villes. À Bayonne, il y eut des fêtes d’un faste mémorable dont les dessins d’Antoine Caron ont fixé le souvenir : en particulier, un tournoi entre chevaliers de Grande-Bretagne et d’Irlande, le jeune roi avec les premiers, Henri, son frère, avec les seconds ; des chars avec des tableaux vivants des Vertus accompagnaient les deux troupes. Ce fut, en fait, un » ballet de cavaliers « , avec accompagnements musicaux. Il y eut aussi des entrées de sirènes, de nymphes, de satyres ; une parade avec Charles vêtu en troyen, à dominante bleu et argent, son frère apparaissant en amazone. On assista à une première version de ce qui allait être le » ballet de cour « , dont le succès devait s’affirmer sous Henri III. À la veille de la Saint-Barthélemy, le 20 août 1572, dans la salle de l’hôtel de Bourbon, la troupe du roi et celle d’Henri de Navarre firent une joute interrompue par un ballet de nymphes, censé apporter l’harmonie.

Fontainebleau est toujours ce lieu où affluent les visiteurs, » seconde Rome » des artistes; ses jardins, ses antiques, ses collections où brillent les chefs-d’œuvre de Raphaël et de Vinci étrangement placés dans de luxueux appartements des Bains, ses décorations exquises, les fêtes, les bals et les banquets, créent aux creux de la forêt un asile de luxe hors du temps. Plus tard, la Seine fut le théâtre d’un triomphe de Neptune, accompagné de tritons, de sirènes et d’animaux marins, puis d’une naumachie ou bataille navale fictive, causant » un grand ébahissement, à gens non accoutumés à telles furies de guerre, et néanmoins, un joyeux contentement, voyant qu’en un tel et si violent assaut d’armes tranchantes, et âpreté de feu, n’y eût aucun endommagé en sa personne « .

L’évolution de l' » appareil » des entrées illustre à la fois les aspects de la pensée politique traduite en symboles, le style des figurations allégoriques en rapport avec la fable antique et l’enrichissement et la complication progressive des formes architecturales. Ronsard et Dorat, Germain Pilon et Niccolò dell’Abate collaborèrent en mars 1571 à l’une des entrées royales les plus sophistiquées, celle de Charles IX qui venait d’épouser la petite-fille de Charles Quint et ce fut là une sorte de cas limite de chef-d’œuvre complet réalisé dans l’éphémère.

attribué à Niccolò dell’Abate (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Dans le texte de N. Houel, le char des licornes est ainsi décrit : » Ce char estoit trainé par des licornes qui ont au col des colliers faits de grosses perles orientales, conduites par trois jeunes filles et plusieurs petits enfants qui suivoient, au milieu estoit un jeune homme couronné de cyprès qui tenoit une lyre à laquelle se fredonnait au champ pitoyable. »

Les spectacles divers (théâtre, chant, musique, ballet), ou mascarades étaient à l’origine de nombreux dessins de modèles de costumes, qui souvent étaient ensuite gravés. C’est l’une de ces figures de mascarade ou de carnaval, peut-être même de spectacle allégorique, que René Boyvin a représenté dans ce personnage maniériste, à l’aspect surréaliste, dont l’habit de guerrier s’est métamorphosé en déguisement débordant de fantaisie.