Guidobaldo de Montefeltro

Guidobaldo de Montefeltro (1472-1508), fils et héritier de Federico da Montefeltro fut éduqué à la cour d’Urbino par des intellectuels comme Ludovico Odasio et Ottaviano Ubaldini (ce dernier cousin et tuteur du jeune duc pendant sa minorité jusqu’en 1482 où il assumera effectivement le gouvernement du duché), et par le mathématicien Luca Pacioli. Guidobaldo épouse en 1489 Elisabetta Gonzague fille du marquis de Mantoue. L’Italie de l’époque étant profondément divisée à cause principalement des ambitions conquérantes des Français et des Espagnols, le duc Guidobaldo réussit à empêcher l’implication directe du petit duché d’Urbino, en 1494 lors de l’invasion de l’Italie par l’armée française du roi Charles VIII. Le duché ne sera cependant pas épargné quelques années plus tard, lorsque César Borgia, fils du pape Alexandre VI, dans sa folie onirique d’expansion de ses territoires, Guidobaldo sera contraint de s’exiler et laisser la ville aux mains des milices du duc de Valentinois. Elles feront son entrée dans la petite cité le 20 juin 1502, Guidobaldo ayant sollicité sans aucun résultat, l’aide des armées de son beau-frère Francesco II de Mantoue. En 1503, à la mort du pape Alexandre VI et l’événement du pape mécène Jules II della Rovere, le duché sera rendu de nouveau à Guidobaldo. En 1504, le duc étant sans descendance légitime, adoptera son neveu Francesco Maria della Rovere qui deviendra son héritier.

À la cour de Guidobaldo de Montefeltro, se rassembleront les célèbres cénacles que Baldassare Castiglione pendant son séjour à la cour d’Urbino évoque dans son livre le Courtisan. D’autres personnages séjourneront dans le célèbre palais en forme de cité, édifié par Federico da Montefeltro. Par exemple Pietro Bembo qui était déjà très connu à l’époque dans d’autres cours italiennes comme celle de Ferrare : poète et homme de lettres, diffuseur des œuvres de Pétrarque, défenseur de l’utilisation de la langue italienne en littérature et non plus du latin ; le cardinal Bibbiena, mécène et diplomate au service des Médicis à la cour d’Urbino. Dans ce climat extrêmement novateur des premières années du Cinquecento, Urbino est déjà un foyer artistique réputé et l’on commence à remarquer le génie de Raphaël, fils du peintre de cour Giovanni Santi d’Urbino. Le jeune homme sera poussé aux plus hautes sphères de l’art par la famille ducale, en le présentant à ses futurs mécènes florentins.

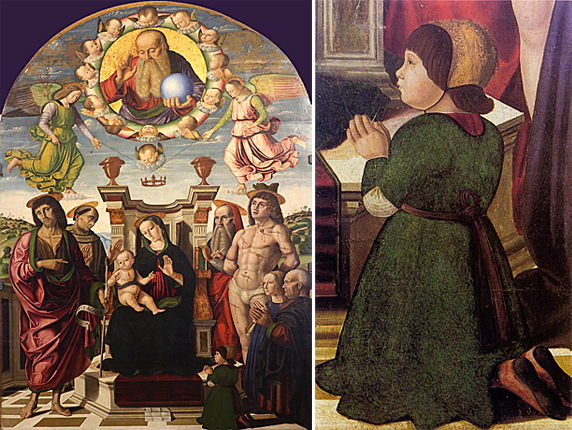

(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

L’œuvre a été commandée par la famille Buffi qui apparaît agenouillée aux pieds de la Vierge. Il s’agit d’un tableau de la maturité de Santi où il s’approche de la peinture flamande de Giusto de Gand et de l’espagnole de Pedro Berruguete, artistes que le peintre a rencontré à la cour de Federico de Montefeltro.

(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

La plus ancienne mention du tableau figure dans l’inventaire de 1631 des collections du palais d’Urbino. Le tableau parvint dans les collections médicéennes avec l’héritage de la grande duchesse Vittoria della Rovere. La frontalité de la position et l’austère sévérité du visage confèrent au portrait de l’épouse de Guidobaldo une dignité hiératique qui inspire un profond respect. Le scorpion sur le front a ici, une fonction de porte-bonheur. Le couple n’aura pas d’enfants, dû à la maladie dont souffrait Guidobaldo. Malgré cela Elisabetta lui professait un grand attachement en le démontrant dans des nombreuses occasions comme lorsqu’elle devra mettre en gage tous ses bijoux et vendre une partie de ses possessions pour payer la formidable rançon exigée par la puissante famille Orsini. Elle sera la muse des célèbres cénacles de Castiglione.

Tout comme son père Giovanni Santi, le jeune Raphaël n’avait manqué de cultiver ses relations avec la cour en produisant quelques petits tableaux d’un caractère subtilement courtisan, comme le Songe du Chevalier de la National Gallery de Londres, le Saint Georges du Louvre, et les Trois Grâces du musée Condé de Chantilly : ces petits tableaux raffinés permirent à l’artiste de fondre ses conquêtes picturales dans une grâce décorative à destination d’un cour qui faisait l’expérience, dans ces années-là justement, de la valeur de la grâce entendue comme une vertu de civilisation et d’intelligence, autour de laquelle il fallait construire les relations sociales entre les hommes et les femmes, les seigneurs et les courtisans.

Œuvre riche en allusions humanistes et érudites, cette œuvre fut peinte en même temps qu’un autre tableau, le Saint Georges combattant le dragon qui faisaient partie d’un diptyque. Commandée par Giovanna Feltria della Rovere, sœur de Guidobaldo et épouse du futur duc Francesco della Rovere, la figure représente son époux en tant que chevalier de l’ordre de Saint-Michel et fait allusion au même temps à Guidobaldo da Montefeltro comme chevalier de l’ordre de la Jarretière qu’il avait héritée de son père Federico. Les figures des monstres que Raphaël a représentées dans le tableau, ainsi que l’enfer de Dante avec les damnés à droite de l’image, nous rappellent celles de la peinture nordique, par exemple Jérôme Bosch.

Devant un superbe paysage à l’atmosphère limpide, où les œuvres de l’homme s’harmonisent avec celles de la nature, une jeune chevalier, endormi au pied d’un laurier, est flanqué de deux figures féminines. Cette représentation symbolique renferme plusieurs références à des sources littéraires classiques (notamment au « Somnium Scipionis » de Cicéron), et il faut y voir le développement d’un thème cher à l’humanisme : l’exhortation adressée à un jeune homme. Ce dernier voit en songe la Vertu, sobrement vêtue, debout sur la gauche, qui lui présente le livre et l’épée, symboles de la vie contemplative et de la vie active. La Volupté, aux vêtements délicieusement fluides, debout à droite, lui tend un rameau fleuri, symbole des plaisirs terrestres. Traditionnellement, les deux figures incarnent deux choix opposés, mais la critique incline à voir ici une invitation à les concilier, le parfait gentilhomme devant être à la fois soldat, lettré et amant, selon les principes chers à la philosophie néoplatonicienne.

Raphaël Urbinas (Urbino 1483 – Rome 1520

Raphaël était fils de Giovanni Santi, poète et peintre de cour des Montefeltro. Ainsi Raphaël avait depuis tout jeune une certaine familiarité avec la vie de cour – très important dans le futur pour mener à bien ses relations près de ses puissants mécènes à Florence et à Rome. Il fit son apprentissage artistique dans l’atelier paternel aux côtés des proches collaborateurs de son père, Evangelista da Pian di Meleto par exemple, lesquels peut-être à la mort de Giovanni Santi, vers 1500, vont envoyer le garçon chez Pérugin à Pérouse pour compléter sa formation. À dix-sept ans, il était déjà « magister ». Cela lui confère le droit d’avoir un atelier, des aides et des élèves. Vers 1504 Raphaël avait une clientèle aristocratique, comme Scipion Borghèse où Francesco Maria della Rovere, fils de Giovanna Feltria, sœur du duc Guidobaldo, laquelle munira à Raphaël au cours de la même année d’une lettre de recommandation auprès du gonfalonier Soderini de la République de Florence, où il trouve l’extraordinaire ambiance artistique de la ville, avec des peintres comme Michel-Ange et Leonardo. Alors que les clients d’Ombrie et des Marches continuaient à s’adresser à lui, non seulement parce qu’ils avaient protégé son père Giovanni Santi et apprécié Raphaël à ses débuts, mais aussi en raison des nouveautés qu’il pouvait rapporter d’un centre culturel de premier plan comme Florence, Raphaël commença à recevoir quelques commandes florentines, tableaux de dévotion privée et portraits. Vasari rapporte que Raphaël à Florence fut entouré de considération de la part de la riche bourgeoisie et cite les noms de Taddeo Taddei, d’Agnolo Doni, de Lorenzo Nasi et de Domenico Canigiani. C’est ainsi qu’il exécuta les portraits d’Agnolo Doni, mécène averti, collectionneur de pierres précieuses et d’antiques et de son épouse Maddalena Strozzi Doni. Devenu peintre indépendant il continua à maintenir des rapports avec la cour d’Urbino et réalisa pour le duc Guidobaldo diverses peintures de dévotion ainsi que des portraits.

(Oxford, The Ashmolean Museum)

(Brescia, Pinacoteca Civica Tosio Martinengo)

Ce petit panneau fait partie d’un grand retable, le « Couronnement de saint Nicolas de Tolentino », commandé à Raphaël au même temps que l’ancien collaborateur de son père Evangelista da Pian di Meleto qui devait être placé dans l’église Sant’Agostino de Città di Castello. Sur le contrat signé avec le commanditaire de l’œuvre, Raphaël alors âgé de dix-sept-ans à peine est déjà appelé « maître » (magister), autrement dit considéré comme artiste indépendant, ce qui prouve qu’il avait terminé son apprentissage. Le tableau fut malheureusement gravement endommagé par le tremblement de terre qui détruisit l’église en 1789.

Ce tableau – daté de 1504 et signée RAPHAEL URBINAS sur l’arcade centrale du petit temple est généralement considéré comme la conclusion de la période de jeunesse de Raphaël. La composition et l’iconographie s’inspirent nettement du Pérugin, d’abord de la fresque de la « Remise des clefs » de la Chapelle Sixtine (1481) et surtout du tableau de même sujet, le « Mariage de la Vierge » peint pour la cathédrale de Pérouse. Nombre de variantes indiquent qu’il s’agit d’une dépendance « critique » : Raphaël résout plus harmonieusement le rapport entre l’architecture et les figures, échelonnant celles-ci en profondeur, et organise l’espace selon un concept de proportions -peut être dérivé de Piero della Francesca.

(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

Dans ce portrait, connu aussi comme « la dame d’Urbino », on a cru y reconnaître Giovanna Feltria della Rovere, qui fut la protectrice de Raphaël. Le style du tableau est encore celui de la période de formation du peintre. La présence des différents repentirs a amené aux historiens d’art à penser que l’artiste était intervenu à plusieurs reprises sur le portrait, peut-être en raison d’un changement de statut social de son modèle. On la connaît aussi sous le titre de « la Muta » -la muette- titre réducteur par rapport à la puissance évocatrice du tableau, car la dame est extrêmement éloquente et son mutisme n’est pas infirmité, mai silence délibéré. Réalisée par Raphael pendant son séjour florentin (1505-1507), caractérisée par des portraits sur fond noir, elle révèle de claires influences léonardesques, en particulier de la Joconde, spécialement dans la construction pyramidale de la figura et dans l’usage des couleurs nuancés.

(Florence, Galleria Palatina di Palazzo Pitti)

Né en 1474, Agnolo Doni, riche marchand de drap de Florence, qui avait occupé d’importantes fonctions publiques sous le gouvernement républicain, se distingua par sa passion de collectionneur et son rôle de mécène. Il patronna Fra Bartolomeo, Michel-Ange (qui peignit le célèbre « Tondo Doni ») et Raphaël. Ce dernier l’a représenté devant un paysage lumineux de façon à faire ressortir les détails de son habillement, simple et cossu. Raphaël décrit avec insistance l’acuité du regard de l’homme d’affaires ; Le portrait de son épouse Maddalena Strozzi Doni, comme celui de son époux est représentée devant un paysage qui met en évidence ses formes opulentes et la richesse raffinée de ses autours. La placidité quelque peu arrogante de son visage reflète la certitude de son statut social et de la richesse de son époux, soulignée par les bijoux qu’elle porte et notamment par son pendentif. La composition et la pose dérivent clairement de Léonard, comme dans d’autres portraits féminins de la même époque (la « Gravida », la « Muta ») mais Raphaël ne recourt pas au clair-obscur : les contours sont nets et les surfaces traités avec un raffinement « flamand ».

A Florence, Raphaël entame ses nombreuses variations sur le thème de la Vierge à l’Enfant, auxquelles on doit en grande partie sa célébrité, ainsi que des nombreux portraits. En 1508 il fut appelé à Rome par Jules II della Rovere, pour peindre à fresque les « Chambres » du Vatican et en 1511 il peint pour Agostino Chigi puissant homme d’affaires et mécène remarquable, la loggia de la villa Farnesina avec le « Triomphe de Galatée ». A Rome Raphaël se trouvait de plus en plus sollicité par les différents cardinaux pour peindre ses portraits ainsi que pour la décoration de ses palais. En 1514 il peint la « Vierge à la chaise » (Florence, Pitti) mais il montra son extraordinaire grandeur avec la « Transfiguration ». Cette œuvre posthume constitue le plus riche héritage laissé par Raphaël à l’histoire de la peinture des XVe et XVIe siècles. Le « décorum » qui devint l’idéal de la Renaissance, cet amour pour la culture « prise en soi et déifiée », comme l’écrivit l’historien A. de Sanctis, finit par devenir chez Raphaël une seconde nature, une qualité de l’âme, avant d’être un style. Les ciels immenses et consistants de sa peinture – souvenir de la lumière d’Urbino -, qui baignent rues, maisons et paysages de leur éclat limpide, « comme un écrin de l’âme » les appelle l’historien Berenson. Définition appliquée sur l’ensemble de sa peinture, que nous aide à pénétrer l’universalité de Raphaël d’Urbino.

(Washington National Gallery)

Dans ce petit tableau peint à Florence, Raphaël a représenté une vue extérieure de l’église San Bernardino d’Urbino. Même lorsqu’il aura assimilé les expériences artistiques de ses contemporains et de ses prédécesseurs, il emportera, profondément enracinés en lui, le souvenir d’une lumière merveilleuse et l’héritage de la cour érudite de Guidobaldo da Montefeltro, cénacle du néoplatonisme de Marsile Ficin. Cette société dont Baldassare Castiglione, dans le « Livre du Courtisan », dépeint poétiquement les discussions académiques sur le culte de la forme.

(Rome, Galleria Borghese)

Quarante ans après son exécution, ce tableau avait été entièrement repeint, à l’exception du visage de la jeune fille, transformée en une sainte. Il a retrouvé son apparence originelle au XXe siècle, grâce à la perspicacité de l’historien d’art Roberto Longhi. Le fait qu’une petite licorne, symbole de virginité, se trouve dans les bras de la jeune fille donne à penser qu’il s’agit d’un portrait nuptial. Le bijou suspendu au cou de la dame comporte un rubis, symbole de charité féminine et de générosité d’âme, et une perle, symbole de vertu.

Le tableau majeur de ces années-là, celui auquel Raphaël consacra de longues études, attestés par le grand nombre de dessins préparatoires et la complexité de la composition, n’était pas destiné à Florence, mais à Pérouse, à la chapelle funéraire des Baglioni dans l’église San Francesco. La commande de cette œuvre est liée aux événements qui avaient ensanglanté Pérouse et dont certains membres de la famille Baglioni, l’une des plus importantes de la ville, avaient été les protagonistes. Raphaël qui a désormais la pleine maîtrise de ses moyens est en mesure de réaliser ce qu’Alberti appelait la « peinture d’histoire », autrement dit l’orchestration d’une scène complexe à laquelle participent de nombreux personnages dont la gestuelle et les expressions traduisent des sentiments différents et contrastés.

Il Corteggiano (le courtisan) de Castiglione

Grâce à Baldassare Castiglione (1478-1529), l’homme de cour reste, avec l’humaniste et le prince, un des types sociaux de la Renaissance le mieux connus. Le dialogue de l’écrivain est le plus célèbre d’un grand nombre de traités sur ce sujet écrits aux XVe et XVIe siècles – 1400 traités consacrés à cette époque au gentilhomme et 800 de plus à la dame. Parodiant Aristote, on pourrait dire, que l’homme de cour est un animal dont l’habituel naturel est la Cour : généralement un château, avec corps de garde, cour intérieure, la maison des manants et chapelle, mais comportant un appartement dans lequel le seigneur puise se retirer et une ou plusieurs antichambres dans lesquelles faire attendre tous ceux qui demandent audience. Les princes de la Renaissance ne restaient jamais longtemps en place. Le duc Guidobaldo a bien passé le plus clair de son temps dans son palais d’Urbino, mais il était invalide et son territoire était exigu. La plupart des princes européens des XVe et XVIe siècles étaient continuellement sur les routes, séjournant dans leurs principales cités ou passant tout simplement de château en château. Mais la Cour était aussi un genre particulier d’institution, le milieu social dans lequel furent créées et reçues bien des œuvres d’art.

Né près de Mantoue, Castiglione fit ses études à Milan à la cour du grand condottiere Ludovico Sforza, célèbre entre tout pour ses manières chevaleresques et son goût de l’érudition. Dans cette cité, Castiglione connut les expérimentations dans le domaine de l’art et de la technique de Léonard de Vinci. C’est là aussi qu’il acquit les connaissances des affaires publiques et militaires qui le firent engager successivement par les souverains d’autres cours comme celle de Mantoue sous Isabelle d’Este (1500-1504), d’Urbino (1504-1516) et à nouveau à Mantoue (1516-1524), et l’amenèrent à s’intéresser toute sa vie à la littérature de l’Antiquité classique. On lui confia de petits commandements militaires, mais il avait un statut d’écuyer plutôt que de combattant et son habilité à négocier trêves et alliances l’orienta de plus en plus vers la diplomatie – le portrait de Raphaël (l’ami de l’écrivain), fut peint à Rome, à l’occasion de l’ambassade dont le duc Guidobaldo da Montefeltro avait chargé Castiglione auprès du pape. Il remania Le Courtisan à partir de 1508 à Urbino, jusqu’à sa publication à Venise en 1528. Il y poursuivait deux objectifs : décrire la cour d’Urbino dont il avait gardé la nostalgie et prôner la formation d’un homme de cour qui serait si accomplie, qu’il pourrait, par ses conseils à un prince, contribuer à la sécurité et au bien-être d’une Italie mal gouvernée. Écrit dans un italien largement accessible, le livre évoque d’une façon très vivante les personnages et les lieux, illustrant le premier impératif moral de Castiglione : ne jamais ennuyer. Il incite au parfait courtisan à observer en toutes choses une certaine nonchalance qui fasse paraître sans contrainte ni effort ce que l’on dit ou fait. Le livre Le Courtisan sera traduit à plusieurs langues, il deviendra vite un manuel de savoir-vivre dans toutes les cours européennes.

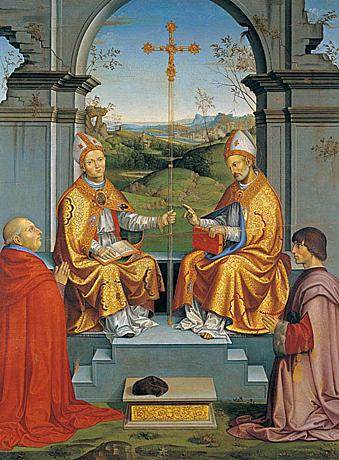

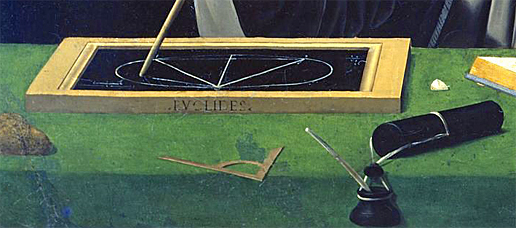

Luca Pacioli : De divina proportione

Le moine dominicain Luca Pacioli était un compatriote de Piero della Francesca, avec qui l’artiste avait entretenu une étroite et longue amitié. Né vers 1445, Pacioli avait consacré sa vie à l’étude des mathématiques ; il avait enseigné dans les universités de diverses villes, dont Bologne, Rome et Venise. Personnalité très estimée, comme beaucoup d’humanistes intéressés par l’univers des nombres, il trouve sa patrie idéale à la cour d’Urbino. C’est là que les rapports avec Piero se font plus intenses : le goût des problèmes mathématiques les rassemble et surtout l’intérêt pour la construction géométrique des corps réguliers simples. Les résultats de ses longues études et les recherches théoriques sur les volumes de Piero della Francesca seront diffusées par Luca Paccioli dans une série de textes, dont le fondamental De divina proportione publié à Venise en 1509. Cette œuvre, au titre fort ambitieux, constitue la première explication rationnelle du « nombre d’or », avec les applications mathématiques des proportions. Grâce à Pacioli, les règles de la proportion qui étaient restées pendant des siècles jalousement gardées dans les ateliers des peintres deviennent un patrimoine commun pour tous les artistes et les amateurs éclairés.

Le grand mathématicien et compatriote de Piero della Francesca, Luca Pacioli est représenté assisté par son élève Guidobaldo, à tracer une figure géométrique sur une ardoise. Il est entouré des instruments de son métier. La provenance urbinate de l’œuvre est attestée par le fait que le palais ducal se reflète dans le polyèdre de verre suspendu. Jacopo aurait la technique du naturalisme flamand chez les peintres du Nord comme Albrecht Dürer et aurait séjourné quelque temps à Urbino pendant le séjour de Piero della Francesca.

(Milan, Pinacoteca di Brera)

Le plus important travail spéculatif de Piero della Francesca- De prospectiva pingendi – est achevé dans les années passées à Urbino ; il est dédié à Federico da Montefeltro, grand passionné d’architecture. Piero essaie d’y définir un univers qui serait dominé par les lois sur la perspective. Un autre traité de Piero, le De quinque corporibus regularibus – traité « sur les cinq corps réguliers » – est achevé et publié vers 1485, avec une dédicace à Guidobaldo : cela met en lumière le lien quasi sentimental que Piero garde avec la cour d’Urbino. Les recherches théoriques sur les volumes de Piero della Francesca, sont diffusées par Luca Pacioli dans son De divina proportione, mais c’est l’œuvre picturale qui constitue le fondement incontournable pour de nombreux artistes : la solennité expressive, l’attention aux valeurs perspectives et géométriques, la rigueur logique avec laquelle Piero domine le sujet – créent les prémices d’une orientation artistique de grande importance, qui trouvera en Donato Bramante son interprète le plus génial.

Dernière mise à jour : 28-12-2023