Un retour à la figuration.

Au cours des premières années de l’expressionnisme abstrait, la question principale était celle du contenu expressif et de la signification métaphorique et symbolique de l’œuvre. Cependant, les chefs de file de l’École de New York, Pollock, de Kooning, Rothko et Guston, délaissant leurs origines figuratives, se consacrèrent exclusivement à l’abstraction. L’idée que sujet, forme et contenu étaient désormais identiques et capables d’être conceptualisés en termes purement formels et stylistiques, a rendu toute lecture iconographique de l’avant-garde picturale américaine impraticable. Dans les années quatre-vingt, il y eut d’une certaine façon un retour de pendule aux préoccupations traditionnellement associées avec le réalisme : images reconnaissables, figure, peinture de genre, peinture d’histoire, peinture de paysages, voire peinture explicitement et implicitement sociale et critique. Le succès du pop art avait convaincu la nouvelle génération de peintres américains que la peinture pouvait être un mode puissant de communication. Mais le retour à la figuration des nouveaux « imagiers » peintres comme Susan Rothenberg, Robert Moskowitz, Lois Lane et Bill Jensen, n’est pas dans leur œuvre synonyme d’« étreinte » mais plutôt de rejet de la culture populaire, avec sa diffusion de l’image par la reproduction. Il est tentative de réconciliation de la figuration et de la condensation spatio-architectonique de la structure du tableau.

Pour compenser une certaine frustration engendrée par l’élimination des sujets agréables – voire remplacer celle-ci par l’inquiétude de sujets comme les chevaux en fuite de Rothenberg, peints dans les années 70) ou les étranges sauvages de Guston – les peintres ont une fois de plus entrepris de souligner le plaisir procuré par les surfaces sensibles et la qualité « tactile » de la peinture, plaisir interdit de séjour dans la peinture puritaine, abstraite, exclusivement « optique ».

Les métaphores de paysage

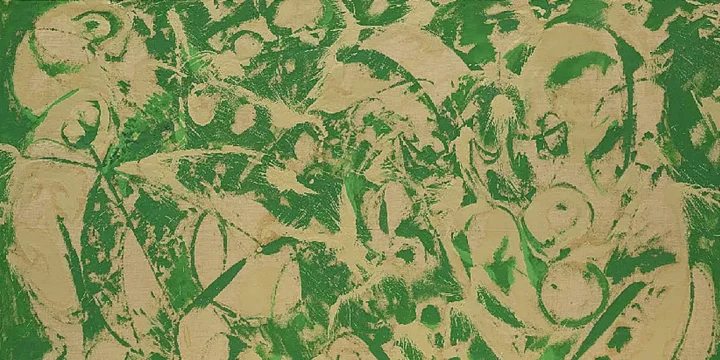

Certains peintres se sont délectés à évoquer métaphoriquement le paysage non sans insister, sur la touche sensible en pleine pâte. Joan Mitchell (Chicago, 1925 – Paris, 1992), par exemple, peintre expressionniste abstrait de la deuxième génération, a toujours travaillé à des métaphores de paysage. Elle n’a cessé de peindre avec assurance et énergie, inspirée par la lumière et les couleurs de Vétheuil, qui avaient autrefois attiré Monet à Giverny, village voisin. Gregory Amenoff, dont les empâtements et les formes déchiquetées rappellent Marsden Hartley ; Joan Thorne, dont l’iconographie électrique évoque Pollock par ses entrelacs, et Anna Bialobroda, dont les paysages exotiques et fantasmatiques sont un hommage à la dernière période de Picasso (dont l’influence continua de s’exercer sur la peinture américaine récente), étaient tous de jeunes peintres qui donnaient des versions personnelles, subjectives, de paysages intérieurs qui son bien plus des métaphores que des représentations.

Dan ses paysages imaginaires, Louisa Chase associe paysage et anatomie. Parmi les nouveaux peintres « picturaux » qui s’attachent à restituer à la peinture la totalité de ses potentialités expressives – par l’interaction du sujet, du contenu et de la forme -, Terry Winters a une palette et une technique qui évoquent les tons carnés et chauds des dernières peintures de Guston, mais son iconographie organique, ses espaces visqueux et fluides font référence au style de Gorky et de Baziotes. Si les œuvres de Chase et de Winters ne peuvent être qualifiées de surréalistes elles associent volontiers – ainsi que celles d’un peintre comme Jedd Garet – le familier et l’onirique.

Malcolm Morley

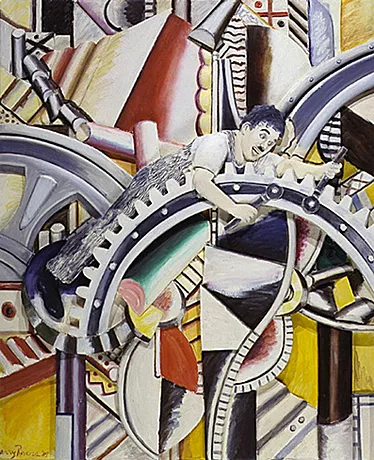

Lorsqu’elle est ambitieuse, la peinture des années quatre-vingt est tournée vers le passé ou vers l’avenir. Malcolm Morley (Londres 1931 – New York 2018) a réussi à désorienter le spectateur par des nombreux subterfuges ; son style d’apparence crue et maladroite trahit cette maîtrise de la peinture à l’huile qui a pu détrôner les peintures plastifiées, jusque-là médiums de prédilection de la décennie commençante. Jouant avec des clichés à la fois verbaux et visuels, Morley, Anglais qui avait émigré aux États-Unis en 1958, s’est lancé dans la carrière comme peintre hyperréaliste. Il a progressivement assoupli son style à partir d’une série de peintures représentant des « désastres », exécutées à la fin des années soixante-dix. Artiste figuratif dont le style est plus expressionniste que réaliste, Morley a été clairement influencé par les empâtements savoureux de Chaïm Soutine. Mais sa relation au sujet n’est pas directe ; elle est oblique, voire ironique.

Formé au prestigieux Royal College of Art de Londres, Morley produit à l’évidence une « mauvaise » peinture (Bad Painting), et cela de propos délibéré, non par manque de formation ou de talent. Ses paysages colorés sont toujours habités par ce sentiment inquiétant que quelque chose n’est « pas dans le ton », « jure », comme cet imperceptible glissement que l’on observe entre sujet, contenu et forme dans les mauvaises reproductions en couleurs. Morley, qui associe l’amour de la peinture à la désapprobation morale de ce qu’il voit, peint des scènes de bataille, une vision des anciens empires coloniaux comme seuls peuvent en avoir des touristes, ainsi que d’hypothétiques paysages bucoliques restitués au moyen de textures épaisses, dont les empâtements évoquent la crase de manufactures enlisées dans la fange, les processus freudiens primaires, sans le recours à la littérature de l’illustration. Morley excelle dans l’art de créer une illusion de lumière irradiant de l’intérieur de ses tableaux et que l’on peut interpréter comme le pouvoir rédempteur de la création de l’artiste.

Larry Rivers

La peinture narrative de Larry Rivers (1923 – 2002) a toujours attesté l’aisance déconcertante du dessinateur et du peintre. Précurseur de pop, Rivers peignait dans les années cinquante des sujets populaires, des portraits, des nus, des scènes de genre. Comme Sam Francis, Joan Mitchell, Al Held, Jack Youngerman, Alfred Leslie et tant d’autres peintres dits de la « deuxième génération » de l’École de New York, la peinture de Rivers a continue d’évoluer dans les années quatre-vingt au rythme des innovations de la jeune génération. Recourant aux découpages pour véritablement désengager ses personnages de l’arrière-plan, Rivers a conformé sa peinture figurative à la demande « littéraliste » de formes réelles inscrites dans un espace réel. Tout au long des années 70, 80 et 90, les œuvres de Rivers ont servi de base à de nombreuses rétrospectives. S’appuyant sur des expériences antérieures avec des œuvres en trois dimensions, il a développé une formule pour créer des peintures en relief en trois dimensions qu’il a appelées Constructs. Son traitement irrévérencieux et souvent humoristique de la politique, de l’histoire, de la mode et du sexe dans ses œuvres ultérieures a suscité beaucoup de controverses et a affirmé sa position tard dans sa carrière d’innovateur et de pionnier artistique. Avec un défilé de mode à la Marlborough Gallery à l’automne 2002, Rivers a continué à travailler sur des peintures de mode jusqu’à trois mois avant sa mort en août de la même année.

En rupture avec l’abstraction, Rivers est l’un des premiers artistes de sa génération a réintroduire la figure dans la peinture américaine de l’après-guerre.

Catherine Murphy, une figuration complexe

L’œuvre de Catherine Murphy (Cambridge, Massachusetts, 1946) décrit parfaitement son époque. Les dessins, gravures et peintures à l’huile de Murphy, créées uniquement par observation directe, sont des représentations très détaillées de personnes, d’objets et d’espaces. Utilisant la lumière naturelle, ses configurations méticuleusement composées sont souvent rendues à une échelle plus grande que le sujet d’origine. Une peinture peut prendre plusieurs années. En ce qui concerne les qualités formelles de son travail, Hilton Kramer a écrit en 1975 que Murphy, qui n’avait pas encore 30 ans, était en possession d’un « esprit pictural ferme », affichant une conscience profonde de modernisme et du cubisme tout en portant « l’impulsion réaliste sur un terrain qui lui est propre ». À travers sa carrière, Murphy illustre magnifiquement deux mentalités d’artistes américains : le minimalisme et le naturalisme. Dans les années 1980, Murphy utilise une nouvelle façon, plus graphique, de voir son monde. Les compositions sont dotées d’une nouvelle fraicheur qui n’existait pas dans les œuvres précédentes. Le résultat est convaincant et nous donne un autre niveau de vision. Il y a une spécificité de ces images qui suscite un sens accru de la curiosité. Murphy redonne un sentiment d’émerveillement et de curiosité aux éléments familiers de la vie quotidienne.

Comme Eric Fischl, Murphy constate la vacuité et l’aliénation poignantes de la vie dans les faubourgs urbains, elle construit de rigoureuses compositions détaillées recherchant des rapports chromatiques abstraits et équilibrés et introduisant avec la perspective le sentiment d’illusion spatiale. Le cadrage de Murphy nous attire, nous invite à fouiner, comme l’illustre parfaitement une œuvre de 1982, Bedside Still Life, qui présente un téléphone rotatif classique et une pile de guides TV ainsi que toutes sortes de médicaments en vente libre et sur ordonnance. Cette peinture se lit davantage comme une observation de la scène américaine que comme une critique de celle-ci. Dans ses mains, le clinquant se raffine, les bouteilles vulgaires et prosaïques, les flacons de gélules médicamenteuses dont les Américains font une consommation effrénée décrivent des motifs où l’ironie s’allie au goût. Le téléphone, presque en premier plan, revêt une nouvelle dimension lorsqu’il se profile contre le napperon de broderie mécanique à motifs floraux, symbole du mauvais goût petit-bourgeois de banlieue, et la peinture d’une couleur « subtile » de turquoise, mais funestement écaillée, du mur.

Mauvaise peinture ?

Parmi les peintres des années quatre-vingt, David Salle (1952) et Julian Schnabel (remarquable par la multiplicité de ses talents) sont proches de Warhol par le cynisme avec lequel ils répudient les impératifs techniques de base que sont le dessin et le savoir-faire pictural et par la désir manifeste d’attirer l’attention par une technique de choc. Comme Schnabel (1951), qui utilise lui aussi des superpositions d’images paraissant plus projetées que représentées, Salle s’inspire de toute évidence des dernières diapositives de Francis Picabia, d’un dadaïsme délibérément décadent où le peintre superpose un dessin linéaire à ses personnages et figures. La sélection par Salle d’images au contenu explicite, ainsi que son incapacité ou réticence (il est difficile de savoir duquel des deux il s’agit) à utiliser le « métier » du bon artiste, pourrait signifier que lui aussi fait de propos délibérée, tout comme Morley, de « mauvaises peintures », dans le but de frustrer le désir d’un public bourgeois qui attend de la peinture les gratifications qu’elle apporte traditionnellement.

Des peintres comme Salle, Peter Saul, John Alexander et Erich Fischl sont les homologues des années quatre-vingt des peintres de genre américains des années trente. S’ils interprètent ce qu’ils voient, ce qu’ils peignent est essentiellement l’histoire, la réalité américaine. Manifestent dans les années quatre-vingt un souci croissant du précédent historique et se montrent désireux de renouer avec la tradition picturale que les mouvements d’avant-garde des années soixante et soixante-dix avaient farouchement rejetée. La peinture de Peter Saul (San Francisco 1934) est née dans le creuset artistique de Chicago, où l’expressionnisme figuratif et la critique sociale allaient bon train à une époque où la prépondérante École de New York considérait déjà ces concepts comme totalement désuets.

Dans la mesure où elle est le reflet d’un moment ambigu de l’Histoire, la lutte entre une peinture statique, morte, inerte, sombre et une peinture dont l’ambition est de communiquer un sentiment d’énergie, d’activité, d’illusionnisme chargé de métaphores – que l’on peut considérer aujourd’hui comme l’essence irréductible de la peinture – résume une crise des valeurs américains que les peintres ont eu les premiers le courage d’affronter et de critiquer, jouant ce rôle de « conscience de la race » qui est, selon James Joyce, la définition même de l’artiste, responsable devant la société.

Bibliographie

Hunter, Sam. Peintres Américains. F. Gonthier, 1981

Goddard, Donald. American Painting. Hugh Lauter Levin Associates. 1990

Collectif. American Modern: Hopper to O’Keeffe. New York, MoMa. 2013

Foster, H. The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, 1996

Collectif. Malcolm Morley. Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, 1998.