La cour de Bourgogne, une société en mouvement

La cour de Bourgogne apparaît comme un microcosme privilégié dans le tissu de la société occidentale du XVe siècle. Là où résidaient le duc, sa famille et leur suite, on assistait à la naissance d’un petit État dans l’État. La cour de Bourgogne se caractérise par une grande mobilité et une politique de présence du duc dans les régions où il a les intérêts les plus importants.

Initialement, lorsque Philippe II de Bourgogne, dit le Hardi, eut succédé à son beau-père Louis de Male à la tête des principautés dirigées par ce dernier et sous le règne de Jean sans Peur (mort en 1419), les principaux lieux de résidence sont situés d’une part dans les territoires ancestraux de la dynastie (le duché de Bourgogne), d’autre part à Paris où Philippe le Hardi et Jean sans Peur, respectivement comme frère et oncle et comme neveu et cousin des rois Charles V et Charles VI, jouent un rôle important dans la politique mouvementé de l’époque. On peut considérer que la cour de Bourgogne a connu sa première grande manifestation en tant que telle avec la création de l’ordre de la Toison d’or au début de l’année 1430, lors du mariage du duc Philippe le Bon avec l’infante Isabelle de Portugal. Auparavant, elle n’était qu’une des cours princières françaises, épigone de la cour de France ; le but du duc de Bourgogne était de jouer un rôle, le premier si possible, auprès du roi de France, le pauvre roi fou Charles VI. Selon une tradition remontant aux chefs francs, le duc de Bourgogne, à cause de la division de ses possessions en pays « de par-deçà » (les Pays-Bas bourguignons) et « de par-delà » (duché et comté de Bourgogne et territoires adjacents), était plus que les autres princes, un nomade. Cinq lieux eurent la préférence de Philippe le Bon : Dijon, le château de Hesdin en Artois, Lille, Bruges, Bruxelles, mais deux eurent la prééminence : Bruges avec le palais la Cour des Princes (Prinsenhof), puis à partir de 1450 Bruxelles avec le palais du Coudenberg. Marie de Bourgogne revint à Bruges, mais Marguerite d’York, veuve de Charles le Téméraire, et son beau-petit-fils Philippe le Beau, puis Marguerite d’Autriche, se fixèrent à Malines.

Le héros carolingien Girart de Roussillon (représenté sous les traits du duc de Bourgogne, Philippe le Bon) quitte Paris avec son escorte pour visiter ses territoires.

Philippe le Hardi (1342-1404)

Le duché de Bourgogne placé depuis le XIe siècle dans la mouvance de la couronne royale française, il constitue un fragment de l’antique « Burgundia », dont la partie orientale – la Franche-Comté – dépendait de l’empire germanique. Après la mort sans postérité du dernier duc capétien de Bourgogne Philippe de Rouvres, qui descendait de Robert le Pieux, elle fut donnée en apanage, en 1364, par le roi de France Jean II à son fils cadet Philippe de Valois, qui l’histoire connaît sur le nom de Philippe le Hardi. Né à Pontoise le 17 janvier 1342, Philippe n’est que le quatrième des fils du roi de France Jean II le Bon et de la reine Bonne de Luxembourg. À Philippe le Hardi (1342-1404) on le nomme » le Hardi » en raison de sa bravoure en 1356, pendant la bataille de Poitiers (guèrre de Cent Ans) qu’oppose l’armée du roi de France, Jean le Bon, et celle du Prince Noir, l’héritier de trône d’Angleterre. Le roi Jean reste presque seul au milieu des Anglais. Son dernier fils, Philippe, âgé de quatorze ans, tente de détourner les coups en criant : « Père, gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche ! ». Puis Jean le Bon se rend, il est fait captif avec son fils Philippe et dirigés sous bonne escorte vers Bordeaux. De là sont embarqués sur une nef qui les mène en Angleterre. Philippe partage la captivité de son père, le vaincu de Poitiers. Il revient en 1360, après le traité de Brétigny qui livre à l’Angleterre toute la France du sud-ouest. À son retour, Jean récompense Philippe en lui donnant le duché de Touraine puis le gouvernement du duché de Bourgogne.

Philippe épousa, en 1369, Marguerite (1350-1405), fille unique du comte de Flandre Louis de Maele. En attendant il réforme le Parlement, la Cour des Comptes et les États Généraux, qu’il tient souvent à Beaune. Quinze ans plus tard, au décès de son beau-père, Philippe le Hardi devient, du chef de sa femme, comte de Flandre. Le premier duc de Bourgogne veilla, suivant la tradition féodale, à arrondir ses possessions et, en prince purement français, il vit dans l’expansion de sa puissance dans les Pays-Bas une phase de l’expansion française au détriment de l’Empire. Philippe le Hardi, sut lancer sur la scène politique et économique l’ascension de son duché, dès lors devenu fort riche.

(Lille, Musée des Beaux-Arts)

Philippe le Hardi restera toujours fidèle à son frère le roi Charles V, dit le Sage, et n’oubliera jamais qu’il est avant tout prince français, et comme tel astreint au service de guerre. Il prendra part à de nombreux sièges et opérations militaires contre les Anglais, aux côtés du connétable de France, Bertrand Du Guesclin. À la mort de Charles V en 1380, son fils, le futur Charles VI n’a que six ans. Ce seront donc ses oncles qui assureront la régence (les ducs de Bourbon, d’Anjou, de Berry et de Bourgogne). Philippe le Hardi dévient donc co-régent de France avec ses frères, pendant la minorité de son neveu. Tous étaient des collectionneurs passionnés et de puissants mécènes. Le nom du duc de Berry est à jamais attaché à celui de ses Très Riches Heures des frères Limbourg, une des merveilles de la peinture médiévale, compensant la médiocrité politique de son rôle par l’éclat de son mécénat. Philippe le Hardi fut, sur le plan politique, beaucoup plus influent.

(La Haye, Museum Meermanno-Westreenianum)

Le conseiller de Charles V, dit le Sage, ayant à l’esprit les penchants bibliophiles de son souverain, avait fait réaliser un condensé de la bible en vers, avec 269 illustrations. Le roi y fit ajouter une page de titre sur laquelle son peintre de cour, Jean Bondol de Bruges, avait peint de sa propre main la remise de l’ouvrage. Sont rendus avec une grande exactitude la tête surdimensionnée et le long nez du roi, le visage pâle de cet érudit et juriste qui n’a rien d’un chevalier, la posture voûtée d’un corps chétif.

En 1372, le Duc de Bourgogne s’empare de diverses seigneuries, entre autres, celle de Santenay. Le château de Germolles en Bourgogne, demeure de plaisance des ducs de Bourgogne édifiée par Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre constitue le seul château des ducs encore existant en France. En septembre 1381, dès qu’il a acquis la demeure, le duc l’a offert à son épouse qui en fait un lieu où il faisait bon vivre. À la mort de son époux, Marguerite de Flandre a fait don de Germolles à son fils, Jean Sans Peur. Le 27 avril 1404, le premier duc de Bourgogne succombe à une fièvre violente dans son château d’Hall, en Hainaut. Il a alors soixante-trois ans. Il sera inhumé à Champmol. Le cœur de Philippe, lui, fut transféré au mausolée de Saint-Denis, à côté de ses ancêtres. Il avait solidement implanté sa maison et crée les possibilités de son expansion ultérieure. Son fils et successeur Jean sans Peur continua cette politique avec persévérance et habilité.

La noblesse dans les anciens Pays-Bas

Comme partout en Occident, les anciens Pays-Bas comptaient une noblesse dont les membres appartenaient à l’élite sociale. Cette noblesse s’était développée dans différents territoires appartenant au royaume de France ou à l’Empire germanique. Elle était issue de familles d’origines différentes, ou chevaliers, qui relevaient de règles juridiques particulières ou de pratiques coutumières locales et qui vivaient dans des environnements économiques très contrastés. Tandis que le Hainaut et le Luxembourg étaient essentiellement ruraux, la Flandre était plus urbanisée. Dans leur volonté de constituer un État en rassemblant par une union personnelle des provinces nettement individualisés, les ducs de Bourgogne cherchèrent, étant donné la résistance des villes, puissantes et parfois dangereuses (révolte de Gand et de Bruges), l’appui des nobles, dont ils se sentaient proches. Ils leur conférèrent des responsabilités, leur accordèrent des offices importants. La politique des princes avait pour but d’effacer les différences pour constituer une noblesse bourguignonne dépendant d’eux. La création de l’ordre de la Toison d’or, réservé à une minorité prestigieuse, le devoir de présence à la cour, le développement de l’administration centrale, tout allait dans ce sens : il s’agissait pour le duc de faire vivre et agir ensemble des nobles venus de ses différents Etats. Lorsque Philippe le Bon envoya une délégation au Portugal pour conclure son mariage (1429), elle était menée par Jean seigneur de Roubaix, le plus âgé des participants, et comprenait Baudouin de Lannoy et André de Thoulongeon, encore écuyer, nommé chambellan pour l’occasion. Les deux premiers étaient originaires des États du Nord, flamand et artésien, le dernier était originaire des États du Sud.

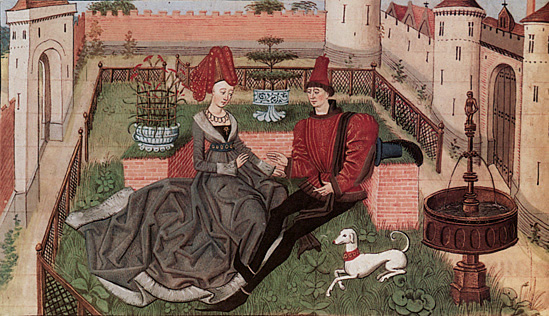

Un superbe château seigneurial avec son jardin soigneusement tenu à l’intérieur des fortifications est le décor de ce « verger de Déduit », servent de cadre à ce jardin d’une histoire d’amour courtois.

La demeure seigneuriale était un élément d’importance. Elle se voyait dans le paysage. Dès qu’il en avait les moyens le seigneur s’efforçait de lui donner plus belle allure. Ainsi Pierre de Roubaix entourât-il son nouveau château de murailles et d’une double enceinte de fossés. Le logis pouvait être plus ou moins luxueux et confortable. L’attachement à une » belle » seigneurie se manifestait par le choix d’en porter le titre de préférence à d’autres, ou même par l’adoption du nom de la seigneurie comme nom patronymique. Avoir sur une même terre les droits les plus complets possible, et transmettre à ses héritiers une ou plusieurs seigneuries : tels étaient les fondements de toute réussite. Pour y parvenir, il fallait mettre en œuvre une véritable politique domaniale, et une politique patrimoniale lignagère orientée vers le rassemblement de seigneuries. La terre tenue en fief constituait un patrimoine familial, soumis à un droit particulier. Le fils aîné en héritait seul, mais il devait souvent abandonner une partie du patrimoine aux fils cadets, et l’utiliser pour doter les filles.

L’enfant dans son déambulateur, le jeune homme avec son faucon, le chevalier adulte et le vieillard avec un bâton.

La vie à la cour des ducs de Bourgogne était, comme dans toutes les cours, rythmée par les fêtes, fêtes religieuses du cycle liturgique et célébrations des événements heureux de la famille, mariages ou naissances. La fête de cour comprenait toujours les mêmes éléments : un banquet, un bal, des faits d’armes organisés de façon conventionnelle dans un espace déterminé, sous la responsabilité d’arbitres et d’officiers d’armes. Les grandes fêtes de chevalerie en occasion de mariages, d’adoubements et d’autres commémorations, se succédaient. Les banquets, joutes et les tournois pouvaient s’étendre pendant plusieurs jours. Le banquet du Faisan, donné le 17 février 1454 à Lille par Philippe le Bon où il renouvela publiquement son vœu de croisade qui avait prononcé au chapitre de l’Ordre de la Toison d’or de Mons, est fameux par les scènes qu’on été représentées pendant le repas, mélange de romans chevaleresques et de moralités du genre de celles qui peignirent plus tard Jérôme Bosch et Pieter Bruegel. Les tournois étaient généralement terminés par un banquet. L’idée de telles festivités n’est sans doute pas une création originale de la cour de Bourgogne. On pourrait en trouver la source dans celles qui ont accompagné le mariage par procuration de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal à Lisbonne en 1429, et pour les entremets présentés au cours des dîners donnés lors des noces de Louis de Savoie et d’Anne de Chypre, à Chambéry en 1434. Jean Lefèvre de Saint-Rémy, qui fut le roi d’armes « Toison d’or », possédait un récit des premières et avait assisté, avec Philippe le Bon lui-même, aux secondes.

Tous les moyens étaient bons pour conserver ou accroître l’héritage. Les dons du prince portaient sur des terres et des droits. Il pouvait aussi élever en dignité, par exemple ériger en comté une terre non titrée. Les épouses choisies parmi les filles uniques et uniques héritières apportaient leurs biens. Une ville bien peuplée, économiquement active, était source de droits seigneuriaux lucratifs. Ainsi le seigneur de Comines avait-il des droits sur la draperie. Il avait obtenu des hommes de sa ville le droit de prendre perpétuellement deux sols parisis sur tous les draps drapés et foulés dans la ville, pour payer sa rançon après la bataille d’Azincourt. Les droits sur les produits alimentaires étaient très variés. Outre un droit de pêche, la rivière donnait aussi au seigneur un péage sur les bateaux chargés ; elle faisait tourner trois poulains d’eau. Le seigneur avait le contrôle de la gestion échevinale, et même la police des jeux qu’il autorisait. Cent vingt-quatre fiefs dépendaient du fief tenu du duc ; parmi les fieffés se trouvait la ville de Comines pour le tonlieu (droit féodal qui était dû sur les marchandises et les places du marché).

La fiancée d’Henri de Metz arrive avec ses demoiselles d’honneur et son escorte au château de sa belle-famille où se dérouleront la cérémonie de mariage et la fête.

L’éclat des cours de Bourgogne et des princes des fleurs de lis, fortement conditionné par la création artistique, se démarquait alors du commun par un costume aux formes particulières caractéristique de cette époque. Ces vêtements de cour extravagants transformaient le corps et lui donnaient une silhouette tout à fait artificielle, par l’exagération de certains volumes: couvre-chef, chaperon o turban savamment drapés pour les hommes; coiffure à cornes ou bourrelets pour les femmes. Selon Jouvenel des Ursins, quand les dames » voulaient passer le huis d’une chambre, il fallait qu’elles se tournassent de côté « . Porter des vêtements aussi coûteux, c’est affirmer avec ostentation son appartenance à une société luxueuse et raffinée. L’art de l’orfèvrerie affirme plus que jamais leur rôle, à l’image des cours italiennes les princes aiment se parer de beaux bijoux. Les orfèvres bourguignons et parisiens débordent d’imagination à fin de satisfaire cette riche clientèle. L’émail sur ronde-bosse d’or, emblématique de l’art parisien, fait son apparition. Marguerite de Flandre commande pour les étrennes de 1403, l’un de ces joyaux émaillés, figurant un calvaire, pour l’offrir à Philippe le Hardi. Ces très précieux objets de dévotion étaient des œuvres princières par excellence.

Les sept arts libéraux incarnés par sept femmes, toutes vêtues de brocarts de laine et soie aux riches couleurs selon la mode d’environ 1465.

La chevalerie

Les fêtes données à la cour de Bourgogne étaient généralement accompagnées de tournois et de joutes. Alors que la cour de France se trouvait à Nancy au printemps 1445, les nobles français, qui passaient leur temps à festoyer, s’avisèrent d’organiser des joutes et des tournois comme cela se pratiquait à la cour de Bourgogne. Charles d’Anjou, comte du Maine, et Jean de Luxembourg, comte de Saint-Pol, s’en chargèrent. Le héros du tournoi fut Jacques Lalaing, sujet de Philippe le Bon. Ce » bon chevalier « , le » chevalier sans reproche » se mit à parcourir l’Europe à la recherche de rencontres dans les lices : en 1446-1447 en Navarre dans la cour d’Anne de Clèves, en Castille (où il jouta néanmoins avec Diego de Guzman), en Portugal. La chevalerie errante était un phénomène européen qui fut surtout illustré au XVe siècle par des Castillans et des Aragonais : Gutierrez de Quijada jouta contre Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, à Saint-Omer en 1439 ; Pedro Vazquez de Saavedra combattit contre Pierre de Bauffremont, près de Dijon en 1443 et entra ensuite au service de Philippe le Bon où il resta jusqu’à sa mort en 1477. Un certain nombre de ces rencontres eurent lieu lors de pas d’armes, nommées ainsi par le fait qu’étaient accompagnées de mises en scène théâtrales, dans lesquelles celui ou ceux qui les organisaient défendaient un pas ou passage et ne le laissaient traverser qu’à l’issue d’un combat. Mentionnons les Pas de l’Arbre Charlemagne près de Dijon en 1443, de la Gueule du dragon près de Chinon, en 1446, de la Fontaine des pleurs près de Châlons-sur-Saône en 1450, de la Dame inconnue à Bruxelles, de l’Arbre d’or à Bruges en 1468. Ces » pas d’armes » étaient de création castillane : les premiers pas furent le Pas de la Forte Aventure à Valladolid en 1428 et surtout le célèbre Pas d’Honneur entre Léon et Astorga en 1434.

Les pas d’armes offraient donc une forme raffinée dans un décor de roman ; la joute était un combat singulier à cheval, à la lance ; le tournoi était un combat collectif, dans lequel s’affrontaient au moins deux camps. Les groupes de cavaliers quittaient leur résidence et traversaient la ville, salués des fenêtres et des balcons par des dames, nobles ou bourgeoises. Ils arrivaient sur le lieu du combat, souvent la grand-place. Les tribunes étaient remplies de spectateurs et spectatrices. Les pavillons des combattants étaient somptueusement décorés de leurs armoiries. Les trompettes sonnaient, les cavaliers faisaient au galop le tour de la place et arrivaient au contact l’un de l’autre. L’un deux était-il en danger d’être achevé par son adversaire, le duc ou tel autre arbitre jetait une flèche ou son bâton et le combat cessait. Ce divertissement noble par excellence n’était cependant pas sans danger. Les vaincus avaient souvent besoin d’aide pour quitter le lieu du combat. Ces jeux sportifs étaient en fait un entraînement pour les combats futurs. En 1449, Jean de Luxembourg, choisit de porter les armes légendaires de Lancelot du Lac. Les symboles luxueusement répétés sur les housses des chevaux, les vêtements des cavaliers et ceux de leurs compagnons demandaient à être déchiffrés. À la fin de la joute, les prix étaient remis par les dames.

Les romans de chevalerie

Quand les chevaliers ne se livraient pas à des jeux chevaleresques où ils s’imaginaient défendre l’honneur d’une gente demoiselle dans un monde exotique, ils pouvaient revivre le même genre d’aventures dans des romans. À côté de la vogue des romans des cycles classique et de la croisade des siècles antérieurs toujours en faveur, la cour de Bourgogne vit fleurir, surtout dans le troisième quart du XVe siècle, une littérature d’ouvrages pseudo historiques, de romans d’aventures orientales ou de biographies chevaleresques, sous l’influence de l’esprit de croisade, par exemple du cycle carolingien Charles Martel (1448) où Saladin (avant 1469) qui se rattache au cycle de croisade. Pourtant, au contraire de ceux qui ont été écrits en Italie ou dans la péninsule Ibérique, ces romans d’aventures chevaleresques n’eurent qu’une diffusion plutôt limitée et donc pas de postérité, à part L’Histoire des Trois Fils du roi qui a été imprimée eu XVe siècle. À Florence, Andrea da Barberino fit revivre le cycle carolingien, notamment dans son Guerrin Meschino, genre qui fut renouvelé par le florentin Luigi Pulci dans le Morgante (1460-1470), et, en Calabre, par le Roland amoureux (1494) de Matteo Maria Boiardo, continué par l’Arioste dans son Roland furieux (1532). En Catalogne, Curial et Guelfe (entre 1440 et 1460), où le héros est originaire d’Italie et où apparaissent le roi de France, les ducs d’Orléans et de Bourgogne, le comte de Foix, le marquis de Montferrat, et Tirant le Blanc (1457) ont été des succès de libraire jusqu’à nos jours. Enfin la Castille vit naître, se rattachant au cycle breton, Amadis de Gaule, dont le héros homonyme devient le parangon de la chevalerie pour le XVIe siècle européen et au-delà.

À la cour de Bourgogne, comme dans le reste de l’Europe, on passait aussi son temps à composer des poésies et des chansons d’amour courtois, thème renouvelé à la cour de France. Les poètes liés à la cour de Bourgogne ou qui en étaient proches, comme le Tournaisien Pierre de Hauteville, prince de la cour d’Amour (avant 1448). Dans le Livre de cœur d’amour épris de René d’Anjou (1457), avec le thème du cimetière des amants fidèles et des poètes amoureux. L’idée du cimetière a été reprise par Olivier de la Marche dans son Chevalier délibéré (1483). La chevalerie incarnée par Charles le Téméraire y trouvait sa sépulture. Cette œuvre fut reçue favorablement en Castille et fut le livre de chevet de Charles Quint. Dans les thèmes plus classiques de la poésie, le ton pour toutes les cours françaises était donné par Charles d’Orléans et sa cour de Blois, avec qui Philippe le Bon échangeait de correspondance poétique, avant la libération du premier par les Anglais. Le plus célèbre est celui sur le vers En la forêt de longue attente. Ce genre de littérature, parfois luxueusement illustrée, les romans fournissaient aussi les arguments des joutes dont la mise en scène était parfois expliquée par un livret.

miniature de Loyset Liédet (Paris, Bibliothèque nationale)

Philippe le Bon chargea David Aubert d’écrire l’histoire du héros carolingien Renaud de Montauban. L’ouvrage superbement illustré ne fut achevé qu’en 1468, un an après la mort du duc.

Charles d’Orléans, petit-fils de Charles V, neveu de Charles VI le fou, père de Louis XII, grand seigneur et poète, aux jours les plus tragiques de la guerre de Cent Ans. À douze ans, après l’assassinat de son père par le duc de Bourgogne Jean sans Peur, il devient le chef de l’une des grandes maisons féodales de France. Les lois de l’honneur imposent à ce jeune homme timide, plus séduit par les livres que par les armes, de venger ce crime impuni. Mais Charles est fait prisonnier à Azincourt, et enfermé à la Tour de Londres. Pendant les vingt-cinq années de sa captivité en Angleterre, cet Hamlet français, prince mélancolique saisi par une histoire trop cruelle pour lui, écrira des poèmes qui immortaliseront son nom.