Jérôme Bosch, le pinceau de l’imaginaire

Le monde à la fois terrifiant et enchanteur de Jérôme Bosch (Bois-le-Duc vers 1450-1516) révèle certaines angoisses et superstitions de son époque. Une multitude d’obsessions et de symboles infernaux, mystiques, alchimiques y prolifèrent. Ce monde est dominé par l’Enfer, aux portes grandes ouvertes, par Satan qui en est le maître avec ses légions, sa flore et sa faune maudites, par la terreur de la mort et de la fin du monde (le thème du Jugement dernier revient sans cesse). Ses tableaux, grouillants de vie ou menaçants, dépeignent un univers bouleversé, incohérent, possédé par le Malin, par la sensation brûlante du péché. En 1568, l’historien italien des artistes, Vasari, qualifia l’invention boschienne de fantastiche e capricciose. Lomazzo, l’auteur du Traité sur l’Art de la Peinture, la Sculpture et l’Architecture, publié la première fois en 1584, parla du « flamand Girolamo Bosch, qui en représentant des apparences étranges, et des rêves effrayants et horribles, était unique et réellement divin ». Carel van Mander, le Vasari du Nord, considérant l’ensemble des œuvres de Bosch, se contenta d’observer qu’il s’agissait de « peintures macabres de spectres et fantômes horribles venus de l’enfer ». De nombreux commentaires de la même veine commencèrent à apparaître en espagnol, dus à l’arrivée en Espagne de nombreux tableaux de Bosch au milieu du XVIe siècle. Le Frère Joseph de Sigüenza disait que si les autres peintres représentaient l’homme comme il était extérieurement, Bosch, lui, avait l’audace de le dépeindre tel qu’il pouvait être intérieurement. Mais il le fit en laissant l’enchevêtrement du bien et du mal sur le plan de la poésie, dans une œuvre particulièrement fascinante. Les chefs-d’œuvre de Jérôme Bosch comme Le Jardin des délices, saisissent doublement, soit dans la vision d’ensemble, soit dans la perfection de la composition.

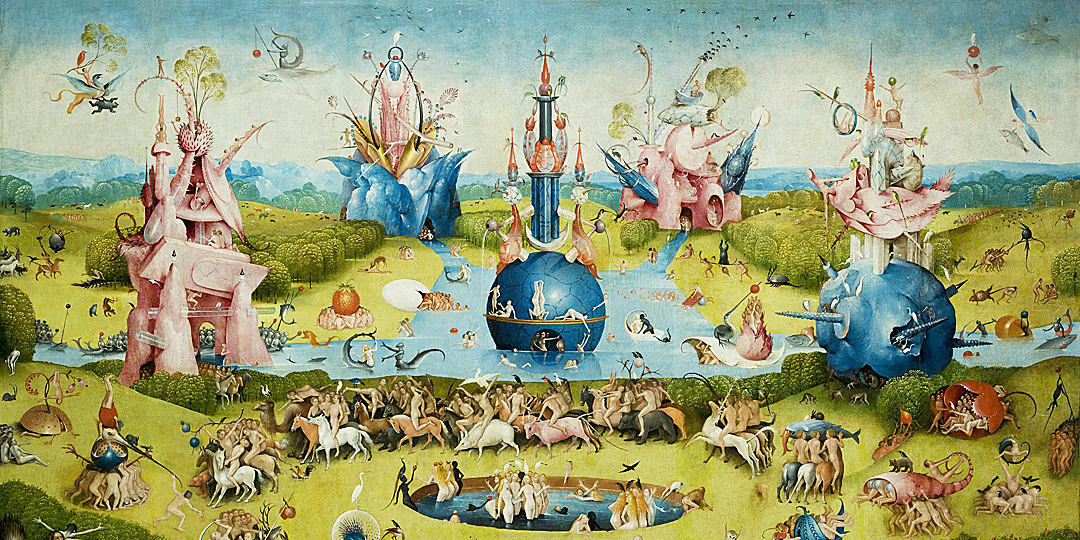

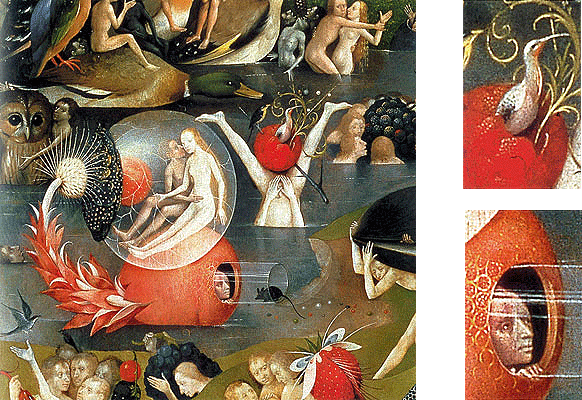

Le plus grand et le plus féerique triptyque de Bosch comporte sur le volet gauche le Paradis, souligné par les nuances tendres et claires du vert, du bleu, du jaune et du ocre ; et, sur le volet droit, l’Enfer musical, maintenu dans les couleurs sombres et froides du noir bleuté ou du gris. Dans le panneau central, une véritable explosion de couleurs rehausse l’illustration prodigieuse du paradis artificiel où tout est calme et volupté. Maints détails, comme les fruits et les oiseaux, sont d’une taille disproportionnée, comme pour souligner que cette situation n’est pas naturelle et résulte du péché. Dans un vaste paysage lumineux, Jérôme Bosch organise la scène en quatre plans concentriques, peuples de dizaines d’êtres humains nus, d’animaux et de créatures monstrueuses, avec des références à l’alchimie et aux biens terrestres (par exemple, les fraises, les mûres et les baies rouges).

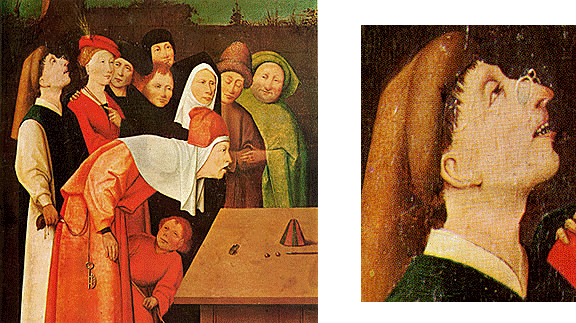

Mais la peinture de Bosch est unique et originale. Elle fut l’une des créations picturales les plus fantastiques qu’on ait jamais vu au Brabant entre le XVe et le XVIe siècle. Il n’est pas toujours facile de classer chronologiquement le peu qui nous en reste : quelques-unes de ces œuvres appartiennent de toute évidence à la jeunesse de l’artiste, comme le tableau des Sept Péchés capitaux que Philippe II gardait dans sa chambre ou l’amusant Escamoteur de Saint-Germain-en-Laye, scène de foire ou de théâtre populaire. À l’arrière-plan des Noces de Cana apparaît le magicien et toute une série de symboles où l’élément fantasmagorique s’affirme désormais de façon décisive.

Bosch met ici en scène une assemblée de personnages diversifiés, parmi lesquels figure aussi une religieuse, qui assiste aux tours de magie d’un charlatan. Le personnage central à la bouche béante, fasciné par le magicien, crache une grenouille, symbole de la crédulité ; il est tellement absorbé par le jeu qui se déroule sous ses yeux, qu’il ne s’aperçoit pas qu’un homme au visage imperturbable lui dérobe tranquillement sa bourse, sous les yeux amusés d’un gamin.

Pour la première fois, Bosch utilise une technique d’abréviations ; tout ce qui est inutile à la scène est effacé. Il ne sert que des détails qui sont intimement liés à l’expression du drame, nous livrant une étude approfondie des visages du Christ et de ses tortionnaires. Surgissant du fond des ténèbres, des visages de cauchemar déformés par la haine et à l’expression grimaçante, entourent le Christ qui, les yeux fermés, reste silencieux dans sa douleur. Au milieu de cette violence démentielle d’expressions et de la laideur des visages, surgit une lumière : c’est l’Eglise, que personnifie si bien le merveilleux visage diaphane de Véronique. Silencieuse, détournant le regard de l’horreur, elle tient dans ses mains, pour la protéger de cette horde de sauvages, le voile du miracle.

Le Diable et l’Enfer dans le monde de Bosch

Pour Jérôme Bosch et ses contemporains, le diable était une réalité quotidienne, pour ne pas dire permanente. Mourir en ayant sur la conscience un péché mortel non confessé, c’était rater le ciel à tout jamais. Le diable et l’enfer étaient dans la perspective eschatologique de chaque individu et de toute la société. Les sermons de Jacques de Voragine ont été publiés en moyen-néerlandais à Zwolle, en 1489. Voici un aperçu de sa vision sur l’activité des diables : « Sachez que les démons qui dominent le monde sont quatre : Lucifer, Asmodée, Mammon et Belzébuth. Lucifer est le prince de l’orgueil. Ceux qui se vantent de leur rang social, de leur beauté physique, de leur pouvoir, de leur connaissance et de leur richesse hériteront de Lucifer les supplices éternels en enfer. Asmodée règne sur la luxure ; il déteste la pureté, adore l’adultère et la fornication. Ses enfants, ceux et celles qui vivent dans l’adultère et le péché charnel sont très nombreux ; aussi seront-ils damnés. Mammon règne sur la cupidité. Par ce vice, l’homme préfère à Dieu les biens terrestres ; il ne se soucie guère de la façon de s’enrichir : prêt à usure, vol, ruse ou violence pour enlever aux pauvres le peu qu’ils possèdent. Belzébuth est maître de la colère et de la haine ; il gère la mauvaise volonté et les mauvais désirs. Tous les pécheurs qui ont succombé aux tentations de ces quatre princes de mal seront damnés ». Ainsi le diable apparaissait par-ci, par-là dans les soties et autres farces. En effet, le peuple riait du diable. Comme l’enfant qui, dans le noir, se met à siffler ou à chanter pour vaincre sa peur. La véhémence avec laquelle les prêcheurs et les auteurs de traités moralisateurs s’adressaient à leur audience et à leurs lecteurs n’est plus de notre époque. Truffé de sophismes et d’enfantillages, leur langage désuet énerve. Mais si les prêcheurs et les auteurs de cette époque ennuient aujourd’hui, Jérôme Bosch, lui, fascine toujours.

Ici le fantastique triomphe du réel. Nous pénétrons dans un monde obscur où les énormes instruments de musique tels la harpe, le luth ou le tambour, qui étaient généralement utilisés pour chanter la gloire de Dieu, sont devenus des instruments de torture, auxquels on a attaché de malheureux suppliciés. Les autres sont dévorés par des animaux monstrueux. Sur le fond gris plombé du lac gelé se détachent les flammes d’un incendie. Au milieu se trouve l’homme-arbre, avec son visage triste et livide, mystérieuse créature qui porte sur son chapeau rond et plat une musette. Son ventre rond (presque en œuf) abrite une taverne.

Pour les contemporains de Jérôme Bosch, l’enfer était réel au même titre que le diable. Mais où se trouvait ce lieu des ténèbres? Les miniaturistes en ont peint l’entrée : une énorme gueule. L’image a été répandue par la xylographie au XVe et XVIe siècles. L’Enfer est associé aux profondeurs de la Terre. Selon la théologie chrétienne, tout le monde comparaîtra devant Dieu lors du Jugement dernier. Il enverra les élus à sa droite, les damnés à sa gauche. Ce jugement sera sans appel. Soit on restera au Ciel – il faut citer la Genèse : « et Dieu donna au firmament le nom de Ciel » c’est-à-dire le Paradis céleste – soit on descendra en Enfer. Pour les contemporains de Bosch, l’enfer était une chambre de torture physique. Les damnés y étaient soumis non seulement à tous les supplices (effectivement imposés par le droit pénal de l’époque), mais aussi aux traitements les plus répugnants qu’on puisse imaginer. Les tortionnaires étaient des monstres qui frappaient, cuisaient, transperçaient et gavaient. Le principe général était assez simple : la torture infligée était déterminée par le péché commis. Mais le châtiment serait équitable : comme le moindre mérite sera récompensé, le moindre péché serait puni. Les prêcheurs et les auteurs des traités moralisateurs se référaient régulièrement à l’enseignement des Saints Pères de l’Église, par exemple saint Augustin, saint Jérôme et saint Grégoire. À présent, le croyant autant que l’agnostique et le non-croyant, tous reconnaissent le caractère sadique de l’enfer décrit en long et en large par les contemporains de Bosch. L’image étant plus suggestive que les mots, l’enfer de Bosch – dans toutes les œuvres où il est figuré – est même plus effrayant que celui des moines prédicateurs.

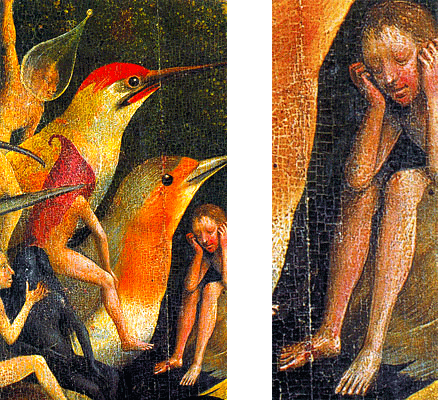

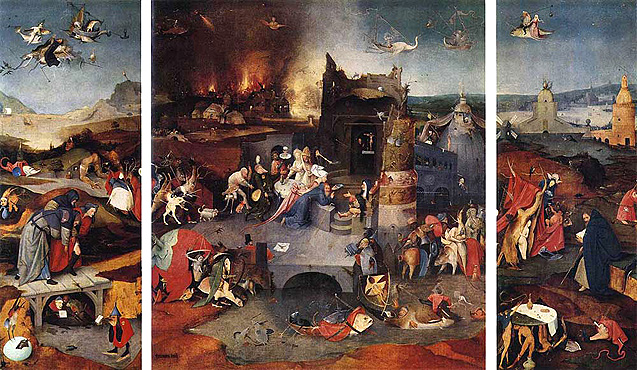

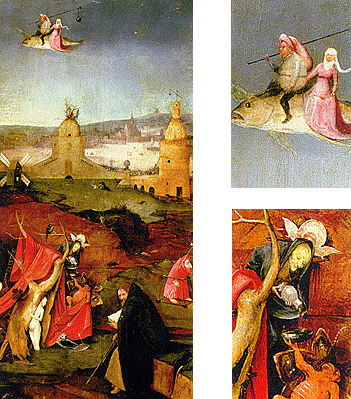

Selon le récit de saint Athanase, lorsque Antoine se retira dans le désert pour méditer, les démons essayèrent par tous les moyens d’ébranler sa foi. Bosch reprend ce récit, en le transformant par ses allusions au symbolisme, aux pratiques de la magie et de l’alchimie. L’univers tout entier est devenu la proie de Satan. Menacé d’un côté par le feu, et de l’autre par l’eau, saint Antoine se trouve dans les ruines d’un fort, assiégé par le mal, mais serein, car sa foi est inébranlable. Le grand triptyque des « Tentations de saint Antoine » est unifié par le paysage : un incendie obscurcit une partie du ciel de fumée et de flammes, des monstres volants emportent le saint supplicié ; au-dessous, on le voit épuisé par l’assaut du Malin (selon le récit de la « Légende dorée »), conduit chez-lui à demi-mort par deux compagnons et un laïque. Le panneau central est peuplé de monstres. A droite, un édifice en forme d’oignon s’effeuille en stratifications successives, couronnées par un faîte embrasé. Des moines pervers y font bombance, allégorie de la gourmandise que l’on retrouve dans le panneau de droite. Mais on peut longtemps décrire la fantaisie débridée de Jérôme Bosch, terriblement féconde et persuasive. Il faut aussi parler de la beauté des couleurs, et des formes si particulières qui confèrent à cette fantaisie une vérité surprenante, de la cohérence des tons et de la prolifération infinie du sujet.

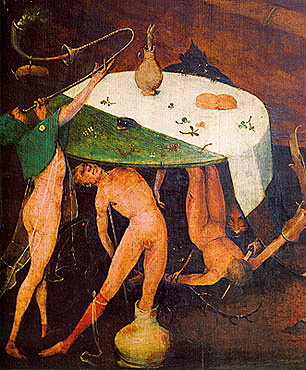

Parmi toutes les tentations diaboliques utilisées pour détourner saint Antoine de ses méditations spirituelles, nous observons ici, des démons dansant nus autour d’une table sur laquelle se trouvent du pain et un broc d’où sort un pied de porc, symbole maléfique. Ils symbolisent le péché de la gourmandise.

Sorcellerie et superstition au temps de Jérôme Bosch

Au temps de Jérôme Bosch, l’église menait une lutte contre les pratiques magiques ; Innocent VIII émit la bulle Summis desiderantes affectibus en 1484, c’est-à-dire trois ans après Malleus maleficarum (Marteau des sorcières) où est émise la déclaration suivante : « ne pas croire à l’existence des sorcières est le comble de l’hérésie ». On n’a trace d’aucune source historique suggérant un rapport direct entre le Malleus maleficarum et Bosch. Comme l’opuscule connut une douzaine d’éditions de son vivant, il est pourtant peu probable que le peintre l’ait ignoré. Signalons toutefois que les auteurs du livre attribuaient aux sorcières des formes animalisées. Ce réquisitoire des inquisiteurs témoigne du climat extrêmement hostile qui régnait au sein de la société dans laquelle Bosch a vécu. En réalité, la distinction n’était pas nette entre la magie et la superstition, ni entre le sortilège et la magie. Le point commun à tout ceci était le diable. L’image imprimée la plus ancienne d’une sorcière se rendant au sabbat à cheval sur un balai se trouve dans un ouvrage publié en 1489. Jérôme Bosch a donné d’autres interprétations de la même scène, notamment sur le triptyque de La Tentation de saint Antoine ; le sabbat est évoqué par le magicien avec sa trompette et son manteau pourpre. Le mot superstition désigne des comportements, des croyances, des actions ou opérations servant à conjurer des influences maléfiques ou à favoriser des événements heureux. C’est tantôt une perversion, voire une caricature de la religion, tantôt une des nombreuses variantes du fétichisme. Elle touche l’hérésie, la crédulité, l’idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la divination (telle la chiromancie) et, en général, tout ce qui est considéré comme occulte. Vers la fin du Moyen Âge, au seuil des temps modernes, la profession de foi que suivait la population tout entière était manifestement contaminée par la superstition. Le culte des reliques, la vénération des saints et les pèlerinages ont certainement contribué à la propagation de la superstition. Le moment où Bosch évoque la superstition d’une façon prononcée est sans doute dans la représentation qu’il donne d’une « messe noire » sur La Tentation de saint Antoine.

vers 1505, Jérôme Bosch

(Lisbonne, Musée National de l’Art Ancien)

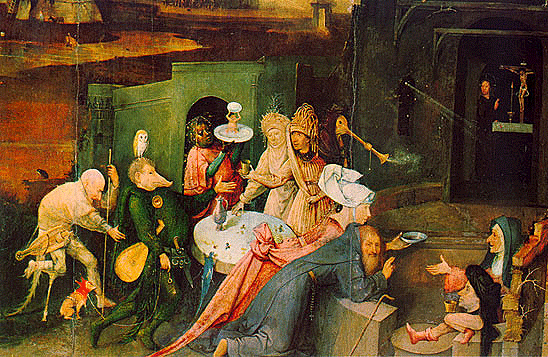

La Tentation de saint Antoine, détails du panneau central, vers 1505, Jérôme Bosch (Lisbonne, Musée National de l’Art Ancien). Atour de saint Antoine agenouillé se déroule une messe noire. Une prêtresse coiffée d’une mitre recouverte de vipères fait communier un homme à la tête de porc, sur laquelle est posé un hibou : oiseau de Satan, symbole majeur de l’hérésie. Face à saint Antoine se trouve une « tête à jambes », un « grylle », motif fantastique dérivant d’un modèle antique. Messe noire et parodie de la communion se déroulent autour du saint, dans les ruines d’un édifice compliqué (dans le fond, un autel avec le crucifix) où des bas-reliefs représentent des scènes bibliques et un sujet païen.

La folie et la Nef des fous

Dans le contexte de l’œuvre de Bosch, l’acceptation du terme « folie » n’est pas d’ordre médical. Certes, il s’agit d’égarement de l’esprit, mais un égarement qui n’est nullement pathologique. On parle de bêtise. Encore faut-il savoir qu’à l’époque de Jérôme Bosch, la folie, ou la bêtise, avait une connotation morale. Le thème de la folie est vieux comme le monde mais, aux environs de 1500, il est pour ainsi dire omniprésent ; à tel point qu’on a cru pouvoir qualifier le phénomène de « psychose collective ». Trois ouvrages ont alors eu un retentissement considérable : La Nef des fous, (1494) de Sebastian Brant, l’Ensorcellement des fous (1512) du français alsacien Thomas Murner et le chef-d’œuvre d’Érasme Éloge de la folie (1511). La littérature et le théâtre populaires, les fabliaux, les traités pieux et moralisateurs, les sermons, la xylographie (illustrations des livres et feuilles volantes), la peinture et la statuaire, les cortèges et les fêtes, l’astrologie et l’alchimie : partout, on rencontre la folie ou sa personnification, le bouffon. Dans le panneau de Bosch La Nef des fous, on voit un bouffon avec sa marotte. C’est précisément sa présence qui a suggéré le titre généralement accepté par les auteurs. En autre, la scène a été associée avec l’ouvrage de Brant susmentionné. À partir du XVe siècle, les lieux principaux de dénonciation de la folie étaient l’amour charnel, l’orgueil, la cupidité et, d’une façon générale, les sept péchés capitaux. Dans les textes de l’époque, le pécheur était qualifié de fou : « Comment expliquer cette grande folie, ce comportement insensé de celui qui cherche avec frénésie la mort de son âme. Décidément c’est un peuple qui n’a ni discernement ni sagesse. » (Les Quatre Fins dernières, 1482).

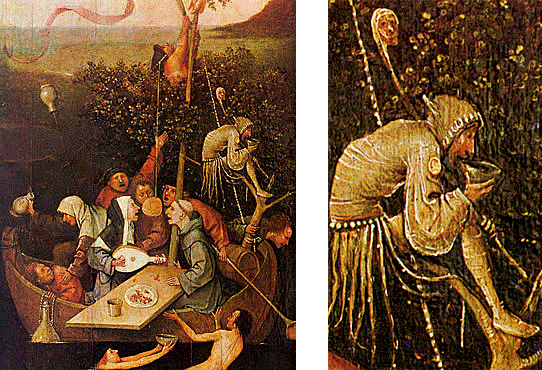

Un moine franciscain et une nonne qui joue du luth sont assis dans une barque. Ils chantent tous les deux ou essaient de happer la crêpe suspendue à un cordon qui fait bouger l’homme à la main levée. Sur la planche posée entre eux, on voit des fruits qui ressemblent à des cerises, à côté de l’assiette se trouve un gobelet qui contient peut-être des dés. L’image d’une embarcation remplie de fous était familière aux contemporains de Bosch, ils connaissaient les cortèges de carnaval dans lesquels des bateaux montés sur roue où s’agitaient des fous étaient tirés dans les rues. Les passagers de Bosch, gais ou excités, semblent tous s’agiter, excepté l’homme en habit de fou assis à l’écart du groupe et qui lui tourne le dos en buvant calmement le contenu d’un bol – on dirait qu’il médite. Le costume des fous était très populaire du temps de Bosch, les bouffons de la cour le portaient, on le voyait durant les sotties et les cortèges de Mardis gras, on organisait même des fêtes des fous. L’homme peint par Bosch est un fol que ne fait pas comme les autres, il ne suit pas les idées reçues, c’est un original. Tous les autres passagers représentent l’ancien type du fou, ils vivent dans l’erreur et le péché au lieu de diriger la barque de leur existence vers le royaume de Dieu.

Bosch rassemble ainsi dans sa nef deux conceptions du fou, l’une est celle des hommes du Moyen Age, l’autre du début de la Renaissance. Son tableau documente ainsi la transition, le changement d’époque. Dans « La Nef des fous » de Jérôme Bosch, se déploie une fantaisie capricieuse et un goût raffiné pour la matière peinte : les taches de lumière miroitent sur le costume de soie verte du bouffon, juché au-dessus de l’étrange troupe.

Bosch, précurseur de la psychanalyse ?

En 1937, l’historien d’art Charles de Tolnay publia sa monographie sur Bosch. Il écrit que dans Le Jardin des délices, le peintre « ne se contente pas d’emprunter à la tradition plastique et littéraire, ni de faire appel à sa propre imagination, mais précurseur de la psychanalyse, il use de toute sa pénétration pour puiser dans sa mémoire et dans son expérience les éléments de ces symboles de rêves, dont la portée est aussi vaste que le genre humain. Le Jardin des délices est sans doute la peinture de Jérôme Bosch qui révèle avec le plus d’acuité les considérations que son temps portait sur la sexualité. Cette exposition grouillante de nus blonds et roses serait l’apothéose de la sensualité criminelle, l’antichambre de l’Enfer (un moine écrivit au XVIIe siècle que de tels couples ne pouvaient que mieux convaincre les âmes d’éviter la damnation). Les Espagnols avaient intitulé le tableau La Luxure. Dans les scènes que Bosch nous propose, on peut déceler tout ce qui évoque les « anomalies », comme le sadisme, le sadomasochisme, la pédérastie, la sodomie, la bestialité, etc. Bosch trace un tableau saisissant des désirs refoulés. Depuis lors, l’œil des auteurs, ou celui du public, est attiré par tous les détails qui, dans une profusion de scènes boschiennes, se prêtent à une lecture freudienne. Le triptyque est exploité comme une source inépuisable pour des lectures et des interprétations psychanalytiques. Au demeurant, elle est légitime au même titre que toute autre méthode, comme par exemple les recherches historiques ou les comparaisons stylistiques.

Ce curieux globe flottant représente la fontaine de « l’adultère », où les hommes et les femmes tout autour et aux pieds de celle-ci s’abandonnent à l’ivresse des sens et à toutes les formes de la débauche. Aux quatre coins de cet étang où se trouve la fontaine, s’élèvent quatre curieuses constructions, à mi-chemin entre une tour et une colline. À l’intérieur se cachent des couples d’amants ; l’on voit des singes, qui véhiculent le mensonge. Des branches et des troncs d’arbres, ainsi que des pierres en forme de cornes sortent de cette construction. Ils traduisent des emblèmes féminins et masculins.

Jérôme Bosch (Madrid, Musée du Prado)

Parmi tous ces personnages et tous ces animaux qui évoluent dans un intense monde végétal tournent, roulent ou voguent une série d’étranges sphères transparentes. Ces globes de verre renferment souvent des couples qui s’étreignent, victimes de leur passion torride. Juste au-dessous de ce couple, on aperçoit un cylindre en verre où apparaît la tête d’un homme, et dans lequel pénètre un rat, symbole de la fausseté.