Pieter Bruegel l’Ancien

Le Sud était un aimant, au point que Pieter Bruegel (Breda 1525/30 – Bruxelles 1569), juste après être devenu membre de la guilde d’Anvers en 1551, traversa la France et l’Italie jusqu’en Sicile. Il était à Rome en 1553 et repassa à l’autre côté des Alpes en 1554. Ce voyage long et pénible eut une influence considérable sur les nouvelles formes de paysage qu’il créa ; en revanche, l’art italien semble n’avoir eu sur lui aucun impact. À son retour, il travailla pour des graveurs ; reprit et développa avec beaucoup d’originalité, dès les premières peintures, le monde visionnaire et fantastique de Bosch, puisant souvent directement aux mêmes sources, du folklore aux proverbes populaires. Il développa ensuite des thèmes entièrement nouveaux dans ses tableaux évoquant des proverbes ; il adapta le sens de la nature morte, des gestes et du décor des tableaux religieux à une nouvelle iconographie dont la morale illustrait la vie et les coutumes quotidiennes. Parfois totalement fantastiques, comme Dulle Griet ou Le Triomphe de la mort, plus souvent très réalistes comme Le Banquet de mariage, ou la frontière entre rêve et réalité comme Le Pays de Cocagne ou les Aveugles, ces tableaux sont des sermons sur les vices et les folies de l’humanité et furent reconnus et admirés comme tel du vivant du peintre. Dans sa dernière décennie, il peignit de grands paysages inspirés de sa traversée des Alpes, souvent avec un contenu moral, comme dans La Pie sur le gibet, mais aussi dans la grande série des Mois – datant tous sauf un de 1565 – éclairant la thèse plus profonde de l’unité de l’humanité et de la nature. Loin d’être le personnage rustre que pouvait suggérer son surnom de « Paysan », Pieter Bruegel était un érudit, ami des humanistes et très apprécié par un mécène éclairé, le cardinal Granvelle, ministre de Philippe II aux Pays-Bas.

(Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts)

Bruegel élabora de grands paysages panoramiques dans l’esprit de Joachim Patinir, où l’homme n’est qu’un élément, presque insignifiant, d’une nature immense. Même si, dans ses peintures, l’humanité est omniprésente sous forme de dizaines, parfois de centaines de petits personnages grouillant de vie, ceux-ci font, au sens fort du terme, de la figuration au sein d’un monde sans limites, indifférent, toujours le même et toujours différent.

Ce « Dénombrement » montre des caractéristiques propres à une foire engourdie par un froid hivernal. Des voitures transportant des tonneaux, le cochon qu’on égorge, les patineurs et bien d’autres détails sont immédiatement accessibles à la situation de cet auberge, à gauche du tableau, qui fait office de bureau de recensement (la couronne verte et la cruche pendue à côté de la porte montrent que nous sommes dans une auberge). Mais près des carrioles et de leurs tonneaux, un charpentier mène un âne sur lequel une femme se tient assisse, enveloppée dans un manteau bleu. Cette représentation traditionnelle de la Vierge, richement vêtue, constitue ici la référence la plus évidente à la proximité de Noël.

Œuvre de la dernière phase d’activité de Pieter Bruegel l’Ancien, ce tableau représente le banquet d’une noce paysanne. Le marié est peut-être le jeune homme qui écarquille les yeux tout en avalant sa nourriture, séparé de la mariée par la mère de celle-ci. La mariée, joufflue, souriante et embarrassée, est assise au centre de la table, devant une draperie verte. Elle est flanquée, à sa droite, de sa mère et, à sa gauche, de sa belle-mère, à côté de laquelle est assis son père, l’air renfrogné, à qui est réservé le meilleur siège, une chaise à haut dossier. À l’extrême droite, assis sur un siège de fortune (un baquet retourné) un homme élégamment vêtu participe à la fête, peut-être le peintre lui-même. Ce banquet est une version « ménagère » du « Pays de Cocagne » : les assiettes apportées par les domestiques sont vivement saisies par les invités, qui semblent dévorer des yeux toutes les pitances si généreusement et si continûment servies. Les boissons transvasées dans des brocs rappellent l’iconographie des Noces de Cana, dont ce tableau de Bruegel l’Ancien peut être considéré comme une sorte de réplique « laïque » et réaliste.

Les festivités ont lieu sur l’aire de battage d’une ferme. On a posé des planches sur des tréteaux car, au XVIe siècle, les grandes tables n’existaient pas dans les demeures paysannes, même pas dans les plus riches. Sur le dossier du grand banc, on a accroché des gravures qui se vendaient à l’époque pour les fêtes religieuses et les pèlerinages. Au premier plan, deux hommes servent des écuelles de bouillie, une porte détachée de ses gonds faisant office de plateau. Bien que ses deux hommes n’aient qu’une fonction de serviteur, celui de gauche est le personnage le plus grand du tableau et Bruegel le rehausse encore par la couleur de ses vêtements. La cuillère au chapeau du serveur le désigne comme pauvre, comme un paysan sans terre. Les paysans sans terre et sans argent étaient devenus des journaliers qui aidaient à battre les céréales pendant la moisson et auxquels on avait parfois recours pour les fêtes. Ils parcouraient les campagnes à la recherche d’un travail ou dans l’espoir d’obtenir un quignon de pain ou une écuelle de bouillie. Voilà pourquoi le serveur porte une cuillère à son chapeau mais aussi une besace dont on ne voit que la courroie dans le tableau de Bruegel. La place de la mariée est mise en valeur grâce au drap vert et à la couronne suspendue au-dessus de sa tête. Elle montre pour la dernière fois en public sa longue chevelure qui disparaîtra bientôt sous une coiffe, comme pour ses voisines de table. Sur ses cheveux, elle porte un diadème, appelé aussi couronne nuptiale, dont la valeur exacte était déterminée à l’avance dans de nombreuses régions. Le nombre d’invités était lui aussi important tout comme le nombre de services au cours du repas et le prix des cadeaux offerts à la mariée.

Environ 125 personnes ont été invitées à cette noce campagnarde en plein air. Une ronde joyeuse se déroule ; à l’arrière-plan, de petits groupes d’hommes et de femmes bavardent, boivent et se content fleurette. À droite, au premier plan, deux musiciens créent l’ambiance. Les personnages sont, plutôt que des individus, des stéréotypes et même des caricatures. Ce qui apparaît d’abord comme un tourbillon chaotique est, à y regarder de plus près, une composition soigneusement agencée. La mariée est nu-tête et danse avec un homme qui a l’air plus âgé : il s’agit sans doute de son père. Ils donnent l’impression de danser d’une façon moins débridée que leurs compagnons au premier plan.

À l’époque de Bruegel, les proverbes jouissaient d’une extraordinaire popularité : on en publiait des recueils et les artistes les représentaient sur des supports variés. On appréciait leur ambiguïté et les valeurs qu’ils propageaient. Le panneau de Bruegel est la première représentation visuelle d’une espèce de « pays des proverbes » ; il reprend une centaine de ses formules. Une grande partie des « acteurs » ont le visage inexpressif, voire niais, caractéristique des personnages bruegéliens.

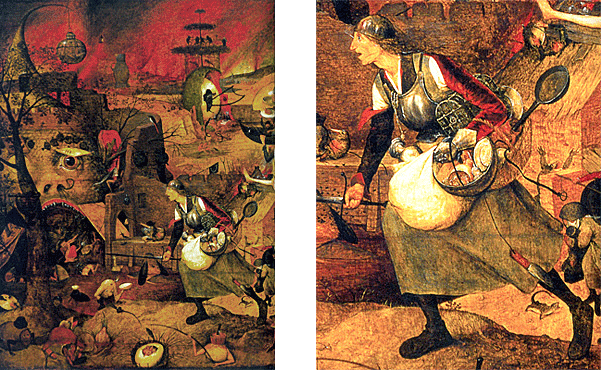

Ainsi qu’il ressort de l’ancien titre du panneau « La cape bleue ou la tromperie du monde » cette œuvre est plus qu’un inventaire de proverbes. La femme en rouge qui recouvre son mari d’une cape bleue le trompe : telle était la signification du proverbe. La tromperie, le péché et l’absurdité des comportements humains sont ici les thèmes principaux. Un pilier d’église (« rongeur de piliers ») est un hypocrite, et l’on ne peut pas se fier à une femme qui porte du feu dans une main et de l’eau dans l’autre. L’homme qui attache un grelot au chat (et donne ainsi l’alarme) est armé jusqu’aux dents. Le personnage qui a les pieds dans la mare ne supporte pas que le soleil brille dans l’eau. Il est jaloux du succès d’autrui. Les tableaux de Bruegel offrent un trésor d’informations sur la vie quotidienne de petites gens au XVIe siècle.

Bruegel et l’universelle folie humaine

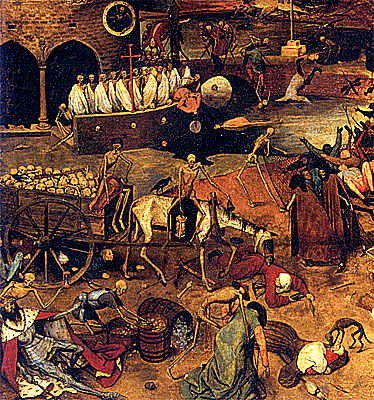

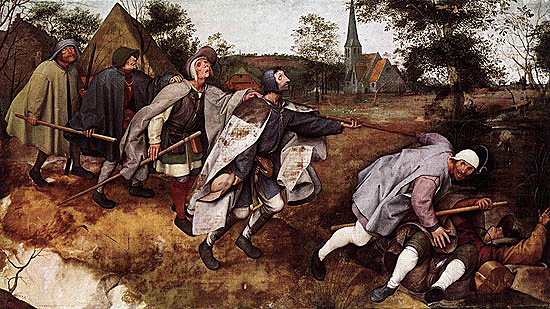

Les moments de paix sont en réalité très rares dans la peinture de Bruegel, témoin d’une époque de violence : celle de la rébellion contre les Espagnols, de l’iconoclasme protestant et de la sanglante répression menée par le duc d’Albe. Au-delà des allusions plus ou moins précises à des événements contemporains qu’on a voulu voir dans ses œuvres, les grands tableaux boschiens de Bruegel, La Chute des anges rebelles, Dulle Griet et Le Triomphe de la Mort, dressent un tableau hallucinant de l’universelle folie humaine. Dans l’un des derniers tableaux La Parabole des aveugles, l’artiste s’appuie sur une parole du Christ rapportée dans Mathieu 15, 14 – « Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse »-, et synthétise sa vision pessimiste de l’existence humaine, soumise à un destin invisible et indifférent. Le tragique y est plus apparent encore dans la mesure où l’épisode se déroule dans un paysage champêtre printanier. En tout cas, c’est sur cette vision à la fois désabusée et pitoyable de ses semblables que prend congé le poète visionnaire que fut Bruegel.

Issu en droite ligne des danses macabres médiévales, en présente toutes les formes possibles, insistant sur les morts violentes et le grouillement infini des morts venus saisir les vivants. La nature est elle-même secouée par la tempête, les tremblements de terre, les incendies, Bruegel unifiant la composition dans une couleur de terre brûlée. Les amoureux musiciens du coin inférieur droit, inconscients de la menace, ne sont qu’un ironique et dérisoire contrepoint au déchaînement universel de l’instinct de mort. Là encore, les croix qui parsèment l’œuvre apparaissent sans objet : nulle consolation religieuse ne semble atténuer ce pessimisme ontologique. Par ailleurs, comme dans d’autres œuvres, la vieille opposition entre le réalisme et le fantastique est dépassée chez Bruegel.

Ruines, monstrueuses créatures hybrides, bagarres, navires étranges, un horizon embrasé : un débordement d’imagination semble avoir présidé à l’élaboration de cette scène infernale. Au milieu du chaos, une femme de dimensions disproportionnées, à l’allure fanatique, s’avance énergiquement : c’est Margot l’enragée. Il s’agit d’un tableau « narratif », dans la meilleure tradition flamande : les différents épisodes et personnages illustrent le thème central. Dans certaines farces populaires à l’époque de Bruegel, Margot l’enragée personnifiait la mégère, la femme donnant libre cours à sa colère. Armée et cuirassée, elle emporte son butin hétéroclite vers la porte de l’Enfer. Sur le pont, dans le sillage de Margot, leur grand modèle, d’autres femmes plus petites sont occupées à lier des monstres et des diables sur un coussin, à les rosser, etc. La rapacité de Margot et ces gaspillages, ce sont de comportements de pécheurs.

La misère physique, cliniquement observée, exprime la misère morale des hommes qui se confient à des guides aussi démunis qu’eux-mêmes. La progression dramatique se traduit par une décomposition du mouvement dans le temps et l’espace, tout au long de la chaîne humaine qui s’avance selon une diagonale qui part du coin supérieur gauche pour aboutir en bas à droite, tous près du spectateur, dans la chute spectaculaire, vue en raccourci, du guide improvisé.

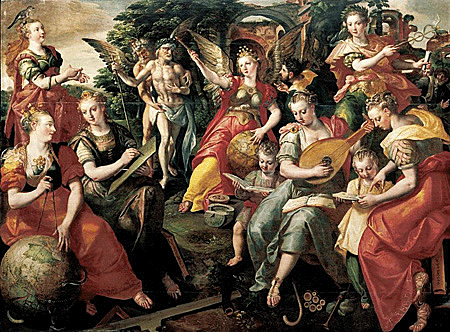

Flamands et Néerlandais maniéristes

Les artistes contemporains de Bruegel s’enlisent dans une imitation littéraire des formes italiennes. La presque totalité des artistes flamands, à la notable exception de Bruegel, sacrifie à la mode italienne, d’où l’appellation de « romanistes » qui leur fut donnée. Cette veine se prolonge au-delà de la fin du siècle, où elle connaît son apothéose chez Bartholomeus Spranger, avant que Rubens n’en donne une synthèse différente. Les tableaux à thème – ceux de Martin de Vos, de Frans Floris ou des Pourbus – devinrent le champ de bataille de l’idéalisme raphaélesque et des nus inspirés de Michel-Ange, d’où une hétérogénéité de style. Ils adoptèrent les idées et les formes italiennes, mais la tradition classique qui rendit naturel le développement de ces idées en Italie leur faisait défaut. Ce ne fut donc qu’un phénomène de mode, une façon d’employer le langage en vogue (le Maniérisme) : idées dérivées de la pose en torsion de Léda ou du sfumato vaporeux de Vinci, des cartons de Raphaël à travers des gravures de Marcantonio ou d’œuvres de son atelier importées dans le Nord, fragments de la « terriblità » de Michel-Ange. Le terme de maniérisme flamand est utile, mais prête à confusion. Il est commode pour distinguer l’art de cette époque de la peinture flamande plus ancienne. Peut-être ne devrait-il s’appliquer qu’à l’art italien, étant le résultat des formes et des idées de la Haute Renaissance ? Le Nord ne fit qu’en adopter le vocabulaire, signe extérieur d’une culture très admirée et très convoitée, mais dont le sens profond du langage lui serait resté obscur? Seuls quelques artistes comme Dürer, Bruegel et Holbein firent, sans aucun doute, la distinction.

Floris de Vriendt, dit Frans Floris propose une version intellectuelle et raffinée des modèles et motifs italiens, dans laquelle s’insinue progressivement une nostalgie mélancolique pour un « âge d’or » qui s’éteint.

Dans l’école d’Anvers, Frans Floris (Anvers, 1519/20 – 1570), fortement marqué par le maniérisme, est un maillon entre la génération des premiers « italianistes » (Jan Gossaert, Quentin Metsys, Joos van Cleve, Pieter de Coecke) et Pierre Paul Rubens, au génie retentissant. Il fut formé à Liège dans l’atelier de Lambert Lombard, où il acquiert une première connaissance des modèles italiens, il retourne à Anvers pour s’inscrire à la guilde des peintres et part aussitôt pour l’Italie. Son long voyage le conduit à Gênes (étape presque obligée pour un Anversois), à Mantoue et à Rome, où il observe passionnément l’art le plus moderne des artistes qui appartiennent à l’époque de la Haute Renaissance comme Raphaël, Michel-Ange, Jules Romain, Perino del Vaga), comme l’art antique, ce dont il reste de traces directes dans ses carnets de croquis. De retour dans sa ville natale vers 1546, il installe un atelier extrêmement actif, avec des dizaines de collaborateurs. Sa manière monumentale, qui se réfère ouvertement à l’art italien jusque dans le choix des sujets mythologiques ou allégoriques, lui vaut de très nombreuses commandes.

Les artistes allemands adoptent eux aussi les modes venues d’Italie via les Flandres. Les cours princières emploient d’ailleurs de nombreux artistes qui viennent des grands centres : Anvers, Haarlem ou Utrecht, comme Hans Vredeman de Vries, peintre, architecte, décorateur et théoricien, qui, après son apprentissage en Frise, travaille aussi bien en Flandre qu’en Allemagne, à Dantzig ou à Prague. Les artistes allemands de quelque importance, Hans von Aachen, Joseph Heintz, sont également des artistes itinérants, partageant leur temps entre l’Italie, les Flandres, l’Allemagne et surtout la cour de Rodolphe II à Prague, qui devient, une trentaine d’années durant, la véritable capitale artistique du maniérisme européen.

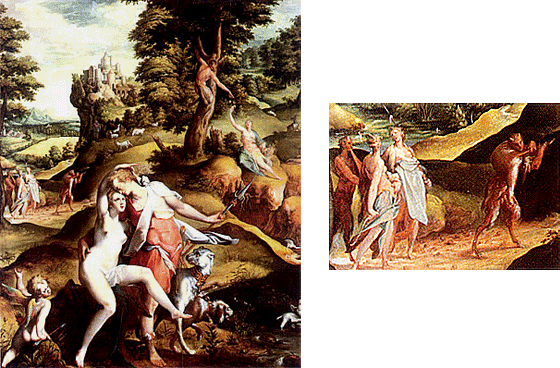

L’iconographie du tableau représente une scène basée sur les « Métamorphoses » d’Ovide : Adonis, lance en main, le cor de chasse sur le côté et les chiens en laisse, est prêt à partir, mais Vénus essaie de le retenir auprès d’elle. Adonis sera tué par un sanglier. Spranger complète cette scène d’adieu par l’évocation d’autres épisodes à l’arrière-plan. Le peintre maniériste Spranger avait une prédilection pour la représentation des corps nus aux poses sophistiquées.

L’invention de la peinture de genre

Parallèlement, dans le dernier tiers du XVIe siècle, réapparaît la veine naturaliste caractéristique des Flandres chez Pieter Aertsen ou Joachim Beuckelaer, véritables précurseurs de la peinture hollandaise du Siècle d’Or, en même temps que se répand la mode du portrait de groupe, caractéristique de la fierté et de la confiance en soi des bourgeois néerlandais. Aertsen témoigne dans les années 1540, un intérêt pour le monde paysan vu comme symbole de l’humanité la plus terre-à-terre, porteuse de vices de luxure et de gourmandise, il inaugure un renversement de perspective radical. Dans des tableaux généralement de grandes dimensions, Aertsen utilise systématiquement le procédé du gros plan, mettant en valeur des personnages populaires, paysans, cuisinières, ou des amoncellements de victuailles qui contrastent avec des scènes du Nouveau Testament montrées à l’arrière-plan, à une échelle beaucoup plus réduite. Ces accumulations de nourritures, peintes avec une précision extrême, sont conçues comme des vanités, des symboles de ce monde qui nous renvoient au monde religieux, à la vie spirituelle, à l’exemple du Christ. Il y avait déjà chez Van Eyck des « natures mortes », des objets symbolisant la présence divine. Mais la nouveauté est ici que les objets ont pour ainsi dire un double statut moral et pictural : symboles du terrestre, de la matérialité, du périssable, ils sont aussi magnifiés par l’art d’Aertsen, qui élève l’objet à une dignité intrinsèque. Il en est de même pour les personnages, le peintre nous montrant nos semblables dans leur quotidienneté, leur rusticité, leur ridicule parfois, mais également leur inaltérable dignité humaine. Le portrait de groupe constitue l’autre genre qui se met en place au cours du XVIe siècle dans les anciens Pays-Bas ; il est là encore clairement dérivé d’un motif religieux : la famille du donateur. Vers 1530, plusieurs tableaux de Dirck Jacobsz, Cornelis Anthonisz présentent les premiers exemples de ce type. Le Banquet des archers de Dirck Barendsz (1562) comme ses Mangeurs de perches constituent des jalons du genre, avant que celui-ci soit magnifié par Franz Hals ou Rembrandt.

Les personnages constituent, jusqu’à la fin du siècle, la « justification » du motif représenté. C’est seulement plus tard que la « nature morte » s’affirmera de façon autonome, dégagée de toute présence humaine. L’une des caractéristiques fondamentales exigées par le genre naissant de la nature morte, est la variété des objets et des surfaces, qui doivent êtres représentés avec des effets relevant presque de la nature morte. L’abondance des étals et éventaires du marché reflète le bien-être et l’opulence des riches régions commerçantes des Pays-Bas.