Rogier van der Weyden, biographie et œuvre

Rogier van der Weyden – de la Pasture – est très certainement de tous les peintres flamands du XVe siècle celui qui a exercé la plus grande influence sur les peintres du Sud de l’Europe. Il naquit en 1399 ou 1400 à Tournai, où son père, Henri de la Pasture, était coutelier. On ne sait rien de ses premières années. Ce n’est qu’en 1427 qu’apparaît dans les registres de la guilde de Saint Luc à Tournai le nom d’un certain Rogelet de la Pasture, qui est cité comme l’élève du peintre Robert Campin. La plupart des auteurs admettent qu’il s’agissait de Rogier van der Weyden, qui allait obtenir plus tard la célébrité sous ce nom.

Avant octobre 1435, il s’établit avec sa femme Elisabeth Goffaert et ses enfants, à Bruxelles où il passa le reste de sa vie. Son établissement dans cette ville et le début de sa carrière de peintre officiel, y coïncidèrent avec l’installation de la Cour de Bourgogne. La présence de cette dernière au palais du Coudemberg cimenta les liens entre la cité et l’artiste. Installé à Bruxelles, Roger a dû s’affilier à la guilde bruxelloise des peintres pour exercer son activité. Pour être reçu parmi les maîtres du métier, il fallait acquérir le droit de bourgeoisie, un droit qui conférait des privilèges en matière politique, juridique et économique. On ignore quelles furent ses activités comme « franc maître » avant que les sources ne le mentionnent pour la première fois en 1435. Quelques auteurs supposent qu’il travailla d’abord à Bruges ; d’autres pensent qu’il séjourna à Louvain. Des arguments existent en effet pour appuyer ces deux hypothèses. L’atelier de Rogier van der Weyden était situé dans le cartier des orfèvres à Bruxelles. Entre 1435 et 1464, il s’agrandit peu à peu et finit par devenir une florissante entreprise, de réputation internationale.

Rogier van der Weyden (Londres, National Gallery)

La belle Maria Madeleine est entièrement plongée dans sa lecture. Elle porte une cape vert olive somptueusement doublée, tandis que sous la cape se cache un encore plus précieux brocart d’or. Marie Madeleine est assise sur un coussin rouge et adossée à une armoire. À côté d’elle se trouve son symbole, le pot à onguent, qui contient le précieux parfum avec lequel elle oindra les pieds du Christ. Son isolement et sa concentration se dégagent également de la forme semi-circulaire donnée par le peintre à son contour.

Cette peinture faisait autrefois partie d’un grand retable, peint par Rogier pour une église bruxelloise, dont il reste aujourd’hui que trois petites peintures.

Rogier van der Weyden ne fait pas partie de la génération des fondateurs de l’école flamande de peinture du XVe siècle, mais quand il entre en scène, il hérite simultanément de l’expérience à dominante spatiale de Van Eyck et de l’expérience plastique du Maître de Flémalle. Il assimile ces deux manières que les pionniers de l’art flamand ont exploité pour conquérir le monde visible par l’image, et en opère une synthèse enrichie par sa propre perception du monde. Sans aucun doute, Roger participe pleinement au courant réaliste qui emporte l’art de peindre au XVe siècle. Ses compositions, il les situe dans un cadre de nature ou d’architecture brabançonne dont tous les éléments sont repris à des données authentiques.

Ce fragment de retable à été coupé du panneau Marie Madeleine lisant, où on peur voir la partie inférieure du corps de saint Joseph. L’extérieur du bâtiment où la scène a lieu est richement orné d’une décoration gothique, comme une église.

Les personnages de Van der Weyden ont un volume équilibré. Le rendu des matières, l’évocation des carnations sont respectueux d’une réalité vivante et vigoureuse. Aux acquis de ses prédécesseurs, modifiés en fonction de ses aspirations personnelles, Van der Weyden ajoute la conquête de l’intériorisation qui lui permet d’exprimer les émotions ressenties par les personnages. Cette forme d' »humanisation » tout à fait neuve qui apparaît dans l’art de Van der Weyden établit une autre relation entre les personnages représentés. Ils ne sont plus immobilisés dans l’acte liturgique, mais s’animent, en leurs gestes, au lieu d’être figés, s’assouplissent et se fluidifient parce qu’ils sont régis par un rythme plastique qui était étranger à l’art du Maître de Flémalle. E. Panofsky a justement caractérisé ce rythme en écrivant : « Rogier van der Weyden peut être considéré comme celui qui introduit dans l’art flamand du XVe siècle le principe du mouvement sans perte de continuité ».

La légende de saint Luc et la guilde des peintres

D’après une légende byzantine, l’évangéliste saint Luc et auteur des Actes des Apôtres aurait eu une vision de Marie et de l’enfant Jésus dont il tirera le fidèle portrait. Rogier van der Weyden sera vers 1435 un pionnier de cette représentation ; on n’en reconnaît généralement qu’une seule plus ancienne, celle peinte par son maître Robert Campin. Rogier sera le premier a représenté l’évangéliste en train de réaliser une esquisse de la Madone à la pointe d’argent, nous permettant ainsi découvrir la pratique d’un atelier de peinture : aucun modèle ne pouvant poser pendant des journées entières, l’artiste doit donc travailler à l’aide d’esquisses. Souvent, les esquisses et les études étaient le plus grand trésor des ateliers, le seul souvenir visuel que les collaborateurs conservaient des inventions du maître. La période de la Renaissance se caractérise par ailleurs par un plus grand intérêt intellectuel pour les dessins. Pour composer cette œuvre, Rogier van der Weyden s’appuiera sur La Vierge au chancelier Rolin de Jan van Eyck, dans l’attitude de ses personnages, la richesse inhabituelle des paysages et même les deux personnages vus de dos qui emmènent au loin le regard du spectateur. Nombreux sont ceux qui voient en saint Luc un portrait idéalisé de Van der Weyden : les traits de Luc ressemblent en effet à ceux de l’homme du portrait du peintre et de son épouse, probablement peint par leur fils Pieter. L’œuvre aurait été commandée pour la chapelle de la Gilde des peintres dans la cathédrale Sainte Gudule de Bruxelles, ville dont il était sans doute déjà le peintre en titre. Depuis lors, des nombreuses écoles des beaux-arts lui donnent leur nom.

L’apparition de la Vierge à Luc devint populaire après la diffusion de la « Légende dorée » au XIVe siècle. À partir de ce moment, Luc fut souvent choisi comme saint patron des peintres et ce sont des représentations de ce type qui ornaient l’autel de la guilde. Dans une salle dallée, s’ouvrant à l’extérieur par une large baie, saint Luc vêtu de rouge, à demi agenouillé, dessine à la pointe d’argent sur une feuille de parchemin, le portrait de la Vierge. La Vierge richement vêtue, est assise sur les marches d’un trône en bois, tendu d’un dais de brocart. Elle donne le sein à l’Enfant, qu’elle tient de la main droite. Au deuxième plan, un couple accoudé à un mur crénelé, contemple un plan d’eau bordé de bâtiments, de rochers et d’arbres.

Le point de départ de la représentation est l’idée, diffusée en Italie par les écrits de Cennini (Libro dell’Arte) et d’Alberti, qu’un bon dessin (disegno) constitue la base d’une composition réussie. Van der Weyden reprend ce discours théorique en l’exprimant par la pointe d’argent et le pinceau. Grâce à lui, l’iconographie de saint Luc allait devenir pour les peintres du Nord un important modèle leur permettant d’exprimer visuellement la conception qu’ils avaient de leur métier. L’invention de Rogier forme un contraste délibéré avec les représentations antérieures qui montrent Luc assis derrière un chevalet, ébauchant la scène avec un pinceau.

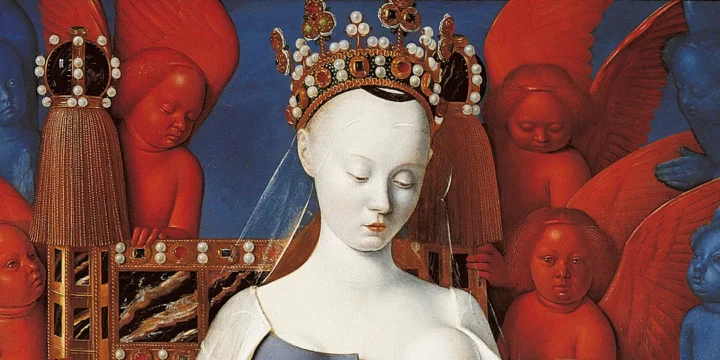

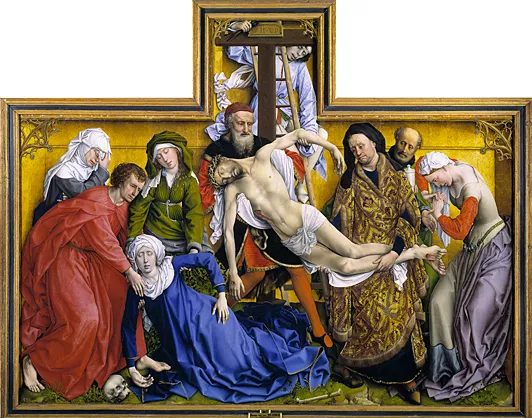

La Descente de Croix

Malheureusement, il n’existe plus d’œuvres signées ou datées de la main de Rogier van der Weyden, et seulement trois peintures sont attribuées avec certitude à Van der Weyden sur la base de documents. La plus célèbre d’entre elles est le chef-d’œuvre de la Descente de Croix (Madrid, Prado). Réalisée vers 1438 pour la chapelle de la Grande Guilde de l’Arbalète, dans l’église Notre-Dame-hors-les-murs de Louvain. « La plus belle peinture au monde », s’exclameront des gentilshommes espagnols en voyant l’œuvre. Le roi Philippe II l’a fait transférer en Espagne. La stupéfiante œuvre d’art, qui n’a rien perdu de son extraordinaire force émotionnelle, pose un regard libre et extrêmement détaillé sur les plus intenses émotions humaines. Dans cette œuvre maîtresse de Rogier van der Weyden, comme dans la composition perdue décrite par Fazio, toute « dignité est conservée au milieu d’un flot de larmes ». Toutes les nuances de la douleur y sont représentées mais avec une réserve qui restera inégalée et qui fait la grandeur du maître. On voit ainsi que l’œuvre de Van der Weyden, en mettant l’accent sur le pathétique des situations et sur les souffrances du Christ et de la Vierge, s’accorde parfaitement à la sensibilité religieuse de l’époque, et répond au besoin de ses contemporains de vivre le drame de la Passion et les émotions humaines par la représentation.

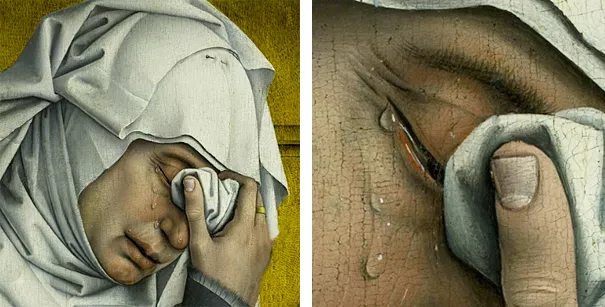

À part le serviteur qui est derrière la Croix et les deux hommes les plus âgés, tous les assistants sont en pleurs, et les larmes coulent encore sur les joues de la Vierge, bien qu’elle se soit enfoncée sans connaissance. On peut dire que dans ces larmes, perles transparentes nées de l’émotion la plus vive, se condense tout ce que les Italiens admiraient le plus dans la peinture primitive flamande : la brillance picturale et l’intensité du sentiment.

Toutes les passions, cependant, sont contenues. Il y a une piété tendre dans l’expression de la jeune femme qui soutient la Vierge, une sobre tristesse dans les yeux et la bouche de Joseph d’Arimathie, et la détermination se lit dans le visage crispé de saint Jean. Si expressifs de douleur qu’ils soient, les formes et les mouvements restent dominés par deux grands principes : ils sont restreints par l’espace d’une sorte de bas-relief, ici visiblement ordonné en deux plans ; et ils sont unifiés par le rythme général de courbes dynamiques.

L’évolution stylistique de Rogier van der Weyden

Si on tente de suivre l’évolution stylistique de Rogier van der Weyden, on relève trois grandes périodes, illustrées chacune par un groupe d’œuvres. Les tableaux du début, peints entre 1430 et 1436, appartiennent à la « période de synthèse ». Ils dénotent l’influence conjuguée de Van Eyck, dans l’importance accordée aux jeux de lumières et dans le traitement des matières, et du Maître de Flémalle dans les types morphologiques. La Madone à l’Enfant de la collection Thyssen, le Saint Luc peignant la Vierge et la Descente de Croix du Prado (cités plus haut) sont des exemples de cette « période de synthèse ». Dans la Descente de Croix parce que les figures très plastiques évoquent celles du Maître de Flémalle tandis que leur représentation synoptique est un héritage eyckien, mais Rogier introduit dans cette œuvre une dimension humaine nouvelle. En imitant un retable sculpté où les figures, en fort relief, se détachent sur un fond or, il rend tangible pour la première fois l’écart existant entre le drame réel de la Passion et sa représentation symbolique. Le Retable du Jugement Dernier de Beaune de 1443 et le Triptyque Braque, exécuté vers 1452, représentent une « période sévère » de l’art de Van der Weyden. Une impression de grande spiritualité et d’austérité émane de ces compositions rigoureusement symétriques. Dans ces dernières œuvres, un adoucissement se marque sans doute sous l’influence du séjour de Van der Weyden en Italie (1450), et dans le Triptyque Bladelin (vers 1452), le Retable de Saint Jean de Berlin (vers 1452-55) et le Retable Colombe de Munich, vers 1458-59) on assiste alors, comme l’écrit E. Panofsky, à « une réhumanisation du style et des sentiments ».

vers 1443-1445, Rogier van der Weyden (Beaune, hôtel-Dieu)

Ce retable, très grand pour l’époque, n’a jamais quitté le bâtiment pour lequel il a été peint. Il fut commandé à Rogier par le Chancelier Nicolas Rolin et sa troisième épouse, Guigone de Salins, pour le maître-autel de la chapelle de l’Hôtel-Dieu à Beaune qu’ils fondèrent en 1443, à la suite d’une épidémie de peste.

vers 1443-1445, Rogier van der Weyden (Beaune, hôtel-Dieu)

Dans ce retable Rogier se révèle extraordinairement moderne. Son Jugement dernier est le premier où l’enfer est représenté sans qu’y figure le diable. Ses ressuscités, minuscules en comparaison des membres du tribunal céleste – et surtout auprès de l’immense saint Michel, qui, lui, se tient debout su la terre -, ne se confondent pas en une masse grouillante de corps nus; ils sont tous individualisés, et les émotions qu’ils expriment suivent une progression quasi cinématographique, depuis l’étonnement ébloui, l’espoir incrédule et l’assurance tranquille jusqu’à la protestation furieuse et au désespoir hurlant.

Le retable fermé montre une disposition presque identique à celle du revers de l’Agneau Mystique de Jean van Eyck, c’est-à-dire le couple de donateurs, en couleurs, encadrant les deux saints patrons de l’Hôpital, en grisaille et surmontés d’une Annonciation, également en grisaille. Nicolas Rolin, Chancelier de Philippe le Bon, avait déjà été donateur, quelque quinze années plus tôt, de la Vierge du Chancelier Rolin de Jean van Eyck.

(Paris, musée du Louvre)

Il s’agit d’un autel portatif à usage privé, commandé par Jean de Braque et par son épouse Catherine de Brabant, comme nous l’apprennent les armes figurant au revers des volets. Par son iconographie, ce Triptyque est une ingénieuse variation sur un thème introduit dans le Nord par le Maître de Flémalle. En ajoutant le personnage de saint Jean Evangéliste, Rogier transforme la scène de l’intercession de la Vierge auprès du Christ en une triade hiératique. Ces trois figures en buste, qui se détachent sur un paysage matinal et qui, légèrement espacées, gardent entre elles le contact sans empiéter les unes sur les autres, remplissent le large panneau central.

(Paris, musée du Louvre)

Le volet gauche est occupé par saint Jean-Baptiste, qui montre un livre et désigne le Christ de l’index ; le volet droit, par Marie-Madeleine qui porte précieusement son vase d’onguent. Les expressions de la Vierge et de Marie-Madeleine sont plus nobles et plus tristes que jamais, ont perdu de leur sévérité. Les couleurs son plus riches et les lumières plus nuancées. Il y a un intérêt croissant pour la beauté physique et les mouvements du cœur, comme une réhumanisation du style et du sentiment qui prépare la voie à la dernière phase de Rogier.

Symptomatique de ces tendances nouvelles est le Retable Bladelin. Le panneau central avec la Nativité, contient plusieurs innovations iconographiques. Le donateur, dont le fin visage exprime une piété profonde mêlée de tristesse, est admis à participer à l’adoration de la Vierge. L’arrière-plan, généralement occupé par un paysage continu, se compose ici, d’une part, d’une prairie à flanc de colline, où a lieu l’Annonce faite aux bergers, et, d’autre part, d’un imposant paysage urbain, qu’on suppose représenter la ville de Middelburg, mais, si c’est le cas, d’une manière anticipée et idéalisée. L’étable traditionnelle est remplacée par une ruine romane, dont la caractéristique est d’être soutenue, d’un côté par une énorme colonne de marbre. Cette colonne qui apparaît ici pour la première fois tiendra un rôle important dans de nombreuses Nativités ultérieures, y compris dans le Retable Portinari de Hugo van der Goes. Le volet gauche représente Auguste et la sibylle de Tibur et le volet droit la Vision des Trois Mages. On voit resurgir de motifs italianisants où s’incarne l’idéal de beauté et de grâce naturelle de la Renaissance, notamment dans les poses des personnages qui assistent à la vision d’Auguste.

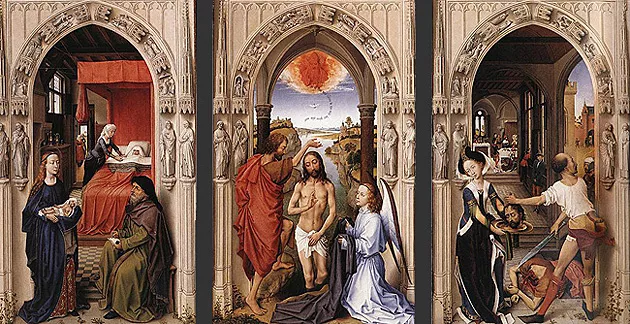

(Berlin, Staatliche Museen)

Ce retable a été commandé à Rogier vers 1445 par Pieter Bladelin, Receveur général de finances de Philippe le Bon, et l’un des hommes les plus riches de son temps. Il avait décidé de construire une ville au nord-est de Bruges : Middelburg, construit de 1444 à 1464. La ville qui se profile derrière la figure de Bladelin en tant que donateur est sans doute Middelburg. Le retable de Rogier était destiné à l’église consacrée par l’évêque de Tournai Jean Chevrot, le donateur du retable des Sept Sacrements du même artiste. La naissance du Christ est située dans une ruine, inscrite dans l’oblique du tableau, qui remplit la fonction d’étable. Marie est à genoux devant l’Enfant couché au sol sur le bas de son vêtement ; des anges se pressent autour de la tête de l’Enfant ; à gauche s’avance Joseph, qui tient une bougie allumée, dont il protège la flamme de sa main droite.

Ce triptyque se compose de trois panneaux égaux, contenant chacun une scène encadrée dans un portail sculpté. Le premier représente la naissance de saint Jean ; le deuxième, le Baptême de Christ ; le troisième, la Décollation de saint Jean. Les arcs sont flanqués de contreforts, de sorte qu’il y a de la place, en tout, pour douze statues, celles des apôtres. Les sculptures des archivoltes, qui doivent se lire dans le sens des aiguilles d’une montre, complètent l’épisode de chaque panneau, en un cycle où l’histoire de la vie de saint Jean-Baptiste s’entremêle de scènes appropriées de la vie du Christ.

Des motifs italianisants apparaissent dans ce « Triptyque de saint Jean » qui doit être postérieur au voyage de Rogier en Italie. Notamment dans la scène de la Naissance de saint Jean-Baptiste de réminiscences florentines et dans la figure de Salomé dans la scène du martyre où la jeune fille se détourne en un « contrapposto » très expressif.

Le voyage en Italie

Ce que nous savons du voyage effectué par Rogier van der Weyden en Italie, plus concrètement à Rome, durant l’année jubilaire 1450, nous le devons à Bartolomeo Fazio (humaniste proche d’Alphonse V d’Aragon, qui règne sur Naples). Dans son De Viris Illustribus (Des hommes illustres) de 1456, il ne mentionne que quatre peintres : Gentile da Fabriano, Antonio Pisano (Pisanello), Jan van Eyck et Rogier van der Weyden. Cet érudit rapporte que Rogier admira les fresques (aujourd’hui disparues) de Gentile da Fabriano dans la basilique du Latran, à la suite de quoi il qualifiera son collègue de meilleur peintre d’Italie. Fazio mentionnera par ailleurs plusieurs œuvres réalisées par Rogier en Italie : une femme se baignant à Gênes, une Descente de Croix à Ferrare où règne Leonello d’Este et deux peintures sur toile de la Passion, à Naples. Si toutes ces œuvres disparaîtront, après son retour à Bruxelles Rogier peindra une Sacra Conversazione pour le compte d’un commanditaire italien dont la composition correspond bien à la tradition italienne : sous une tente d’honneur blanche dont les pans son retenus par deux angelots, se tient Marie et l’Enfant, sur un socle de trois marches. À la place d’honneur, à sa droite, se trouvent Jean-Baptiste et l’apôtre Pierre. À sa gauche apparaissent les Saints Cosme et Damien, deux médecins. Ces derniers étaient les saints patrons des Médicis de Florence. Le champ fleuri avec, au centre, un vase contenant trois lys blancs et un glaïeul parme, est clos à l’avant par un mur sur lequel ont été posés trois écus, dont seul celui du milieu est pourvu du lys rouge de Florence. La réputation internationale de Rogier est aussi confirmée par la présence dans son atelier de peintres étrangers, qui venaient poursuivre chez lui leur formation. C’est à cet effet, par exemple, que Bianca Maria Sforza, duchesse de Milan, envoya son peintre de cour Zanetto Bugatto à Bruxelles en 1460. Trois ans plus tard, quand le peintre fut rentré à Milan, la duchesse écrivit une élégante lettre de remerciement à Maître Rugiero de Tournay pictori in Bruseles.

La présence des saints patrons des Médicis, Cosme et Damien, le lis de Florence (giglio) et la composition en forme de « sacra converzatione » suggèrent des liens avec la puissante famille florentine. L’œuvre ne figurant ni dans les inventaires des Médicis ni dans leurs églises, certains spécialistes ont préféré laisser en suspens la question du mécénat. Arguant du panneau de chêne et d’une qualité médiocre, considèrent ce tableau comme un produit d’atelier, réalisé sur commande, à Bruxelles, pour un client florentin. Ce qui n’empêche, toujours certains spécialistes, de voir dans cette Vierge la preuve que Van der Weyden a séjourné à Florence, puisque c’est seulement là qu’il a pu, d’après eux, voir une « sacra converzatione » sur laquelle baser sa composition.

Le retable de Sainte Colombe

L’un des points culminant de la maturité artistique de Rogier van der Weyden est le Triptyque de l’Adoration des mages, dit Retable de Sainte Colombe d’après l’église Sainte Colombe à Cologne. L’œuvre fait partie, avec le Triptyque des Rois mages de Lochner (vers 1440-1445), des premiers triptyques de l’histoire de la peinture européenne dans lesquels ce thème est développé comme scène principale. Certaines concordances de motifs semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle Van der Weyden aurait vu l’œuvre de Lochner à Cologne. Ce triptyque est consacré à trois épisodes de la vie de la Vierge et de l’enfance du Christ : l’Annonciation au volet gauche, l’Adoration des Mages, au panneau central, et la Présentation au temple, sur le volet droit. Le style plein d’aisance et la conception aérée de l’espace permettent de croire qu’il s’agit d’une des dernières œuvres de Rogier. On y décèle d’indéniables réminiscences du quattrocento italien, notamment dans le troisième mage et dans le page que l’accompagne. Ce troisième mage qui se tient débout à l’extrême droite a parfois été identifié comme un portrait de Charles le Téméraire. Quant à l’église qui sert de décor à la Présentation au temple, elle semble être inspirée du transept roman de la cathédrale de Tournai. Dans le panneau de la Présentation au Temple, on perçoit une parenté plus évidente encore avec l’art italien dans la figure de la jeune fille qui porte le panier contenant un couple de colombes : la tête gracieusement tournée par-dessus l’avancée de son épaule droite, elle dirige ses yeux non vers la scène, mais vers le spectateur. Les personnages regardant ainsi hors du plan de l’image étaient aussi étrangers à l’art gothique qu’ils étaient appréciés en Italie, où on les rencontre dès le XIVe siècle, ils jouissent d’une faveur particulière à Florence, où Leon Battista Alberti conseillait explicitement l’emploi de ces figures qui établissent une relation psychologique avec le spectateur, et où Rogier pu en avoir des exemples démonstratifs dans les œuvres de Fra Filippo Lippi.

L’artiste réalise ici une harmonie parfaite entre l’organisation de la surface et l’organisation de la profondeur, entre la ligne et le volume, l’immobilité et le mouvement.

Le jeune homme debout qui tient le rôle du troisième mage dans le panneau central, il s’agirait d’un portrait présumé de Charles le Téméraire, fils et héritier de Philippe le Bon.

Portraits et diptyques de dévotion

Van der Weyden a connu un immense succès comme portraitiste. Pendant la période entre 1445 et 1464 environ, il semble avoir eut le monopole de la production de portraits dans le milieu de la Cour. La plupart de ses éminents membres se feront portraiturer par Rogier van der Weyden, mais le maître leur réservera encore un nouveau type de représentation : le diptyque composé d’une part du portrait du modèle priant les mains jointes, et d’une Vierge à l’Enfant en buste. Ces Portraits de dévotion qui représentent une innovation importante et d’une portée considérable rencontreront un franc succès car elle cadrera dans l’expérience religieuse néerlandaise de l’époque. Les hommes et les femmes des portraits de Van der Weyden, quels que soient leur âge, leur sexe, leur rang social, semblent à des rares exceptions, appartenir à la même famille aristocratique. L’attitude « posée » des mains et l’entrelacement complexe des doigts. Le regard, souvent impassible, mais jamais vague, traduit à la fois la vigilance et le détachement. La conscience que le personnage a de sa dignité, symbolisée par l’attribut qu’il porte (souvent une épée ou une dague, comme c’est le cas du portrait de Charles le Téméraire), est si profondément ancré en lui que cet attribut devient inséparable de sa personnalité. Tout cela est à assigner moins aux « habitudes artistiques » de Rogier qu’aux caractéristiques, aux idéaux et aux conventions d’une société à laquelle appartenait la majeure partie de ses clients, et dont le peintre observait, respectait et, dans une certaine mesure façonnait les traditions. Dans ces diptyques, Rogier détache ses personnages sur des fonds neutres et confère une qualité de permanence à un moment de pieuse émotion – une permanence compatible avec le postulat même de portrait, qui est de caractériser un sujet dans ce qu’il a d’essentiel.

Rogier van der Weyden (Chicago, Art Institute ; Tournai, Musée des Beaux-Arts)

Les armoiries peintes au revers des deux panneaux, et la devise « Grâces à Dieu », identifient le modèle comme étant Jean Gros, issu d’une famille bourguignonne, qui dès 1450 était secrétaire de Philippe le Bon. Pendant le règne de Charles le Téméraire, Gros atteint une situation de grande puissance et richesse. Il est représenté en prière, les mains jointes. Les regards de Marie, de l’Enfant et de Jean Gros forment un triangle, créant ainsi une certaine dynamique entre les deux volets. La Vierge et l’Enfant est essentiellement une adaptation du Saint Luc dessinant la Vierge de Boston. Ce diptyque, avec portrait de donateur, est probablement le plus ancien exemple connu d’une formule sans doute créée par Rogier et qui sera exploitée notamment par Memling.

Rogier van der Weyden

(Anvers, Musée royal des beaux-arts)

Philippe de Croy, seigneur de Sempy et gouverneur du Hainaut, était l’un des gentilshommes les plus chevaleresques et les plus cultivés de l’entourage de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. Dans ce portrait, qui appartient à un diptyque avec la Vierge, De Croy a environ vingt-six ans. Celui-ci est représenté devant une toile verte avec son monogramme doré. L’arrière-plan fait encore mieux ressortir la couleur de ses yeux. Il porte un manteau de velours violet. Autour du cou, il porte des fines chaînettes d’or peintes avec un soin extrême. Il prie en tenant entre ses mains un beau chapelet de perles dorées et argentées. On peut tout juste voir le haut de la poignée de sa dague, qui ressemble à celle du portrait de Charles le Téméraire.

(New York, Metropolitan Museum)

Au revers se trouvent les armoiries de la famille d’Este. Francesco d’Este, né vers 1430, était fils illégitime de Leonello d’Este de Ferrare. En 1444, il fut envoyé à la cour de Bourgogne, où il fut élevé avec le jeune Charles le Téméraire. Quoiqu’il ait souvent revisité l’Italie, d’habitude en tant qu’ambassadeur de la Bourgogne, il passa la plus grande partie de sa vie aux Pays-Bas, où il fut connu sous le nom de « Marquis de Ferrare ». La signification exacte du marteau et de la bague qu’il tient n’a pas été expliquée, mais le marteau semble avoir été un symbole d’autorité.

Dans ce portrait, la position très « bien élevée » des mains, la paume de la droite recouvrant le dos de la gauche, exprime une calme assurance, en harmonie avec la quiétude et candeur du regard de ses yeux gris qui nous regardent, et l’affabilité légèrement amusée de la bouche ferme. Les deux épingles de sa coiffe représentent un détail mémorable.

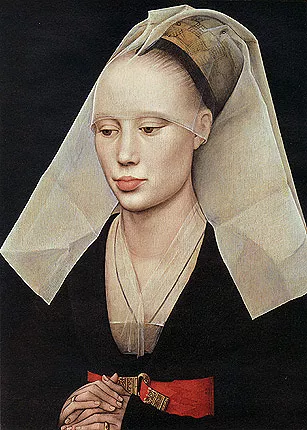

Rogier van der Weyden

(Washington, National Gallery)

Cette œuvre, la plus sensuelle de Van der Weyden, incarne la fine élégance des dames de l’élite bourguignonne. Dans ce portrait, superficiellement analogue mais beaucoup plus tardif que celui de Berlin, les mains sont disposées de la même façon, mais l’emplacement des doigts trahit une sensibilité qui, même réprimée, se devine dans ses longs yeux baissés ainsi que dans les lèvres renflées et sensuelles. Quant au voile, ici encore, Rogier ne pourra résister au charme des scintillantes épingles dorées de la coiffe. Ce portrait est l’un des plus caractéristiques de Rogier par la grande pureté des lignes et la sobriété de la présentation : malgré l’élégance du costume (qui classe la jeune femme dans la haute bourgeoisie ou la noblesse) le regard du spectateur est attiré par l’expression énigmatique, toute de sensibilité contenue, du modèle.