Kirchner et l’expressionnisme allemand

Dans un passage de son journal, Kirchner écrit : « L’art germanique est religion, au sens plus large du terme, l’art roman est reproduction, description ou transcription de la nature. L’Allemand peint le « quoi », le Français le « comment »… « très peu d’artistes allemands ont été les pionniers d’un nouveau mode de représentation, et pratiquement aucun depuis Dürer ». Kirchner se prétend l’un des rares successeurs légitimes de Dürer. Il aurait cherche à pénétrer les secrets de la forme, bien sur, pas pour elle même au sens de l’art pour l’art « roman » mais, lit-on dans un autre passage de son journal intime, en tant qu’« expression de ses rêves » porteuse de quelque chose de spirituel. Fort de cette exigence Kirchner se reconnaît dans l’art expressionniste et son développement au cours du premier tiers du XXe siècle, un art qui accueille avec enthousiasme les expérimentations formelles et les nouveaux motifs de l’étranger, mais qui ensuite les transforme au service de ses visions idéalistes. Ce n’est pas pour rien que son collègue Max Beckmann remarque avec un ton de reproche : « Le problème de Kirchner était de ne pas pouvoir résister à l’influence française. » En effet, son œuvre est parcourue d’inspirations étrangères, notamment du fauvisme, avec en particulier cette peinture colorée plane et rayonnante d’Henri Matisse.

La construction par aplats décoratifs de ses images, dans la deuxième moitié des années 1920, et la forme monumentale, calme et pensée qu’il donne alors à ses images, comme dans Scène de rue, la nuit de 1925 ne correspond pas aux yeux de certains auteurs au cliché de l’Allemand expressionniste « faustien », et pour cette raison, ils considèrent cette phase créative de l’artiste comme sans intérêt, et même comme un « impasse ». Il est certain que Kirchner a toujours lui-même souligné cette composante faustienne quand il affirmait que certains combats de son âme ont été le principal moteur de son travail.

Ernst Ludwig Kirchner naît le 6 de mai 1880 à Aschaffenburg, en Basse-Franconie. Fils de bonne famille, enfant, il se fait déjà remarquer par son imagination débordante et sa réceptivité à toutes les stimulations visuelles, mais aussi par des importantes crises d’angoisse. Cette hypersensibilité ne devait jamais le quitter. Ernst Ludwig, profondément impressionné par le métier d’aviateur, caresse l’idée d’apprendre à piloter, mais le père refuse catégoriquement. Il est très doué pour le dessin, mais qu’il devienne peintre pas question ! Ces deux voies semblent trop risquées à la famille : celle d’Icare et celle du « nouveau » Grünewald, le célèbre peintre qui avait forcé l’admiration du jeune Kirchner au musée de Francfort. En 1905, Kirchner tourne définitivement le dos à tous les projets familiaux d’une vie bourgeoise bien établie et à sa carrière d’architecte – trois semaines avant son examen de fin d’études, il participe le 7 juin, à Dresde, a la fondation d’une communauté d’artistes. Son nom : Die Brücke (Le Pont), en référence à une phrase d’Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1888) de Nietzsche : « La grandeur de l’homme, vient de qu’il est un pont et non une fin en soi : ce qu’on peut aimer en l’homme, ce qu’il est transition et perdition… »

Influences : Matisse et les Fauves

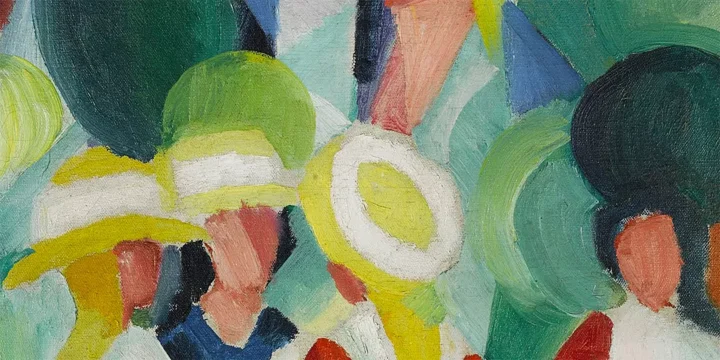

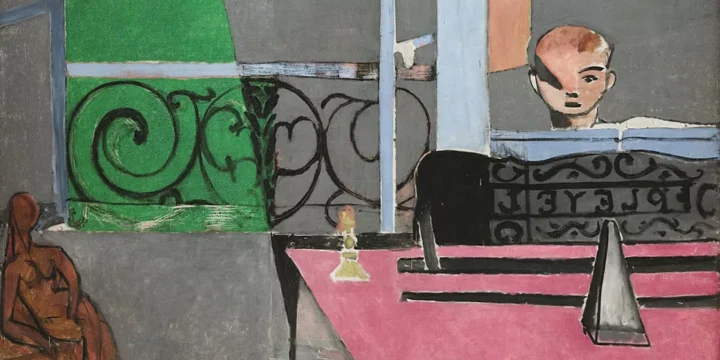

En 1905, l’impulsion vient à Kirchner dans la galerie Arnold à Dresde, quand elle organise la première exposition de Van Gogh en Allemagne. Ces tableaux expressifs laissent de traces profondes à l’artiste. Avec la Maison verte peinte par Kirchner en 1906, le spectateur comprend que le style de l’artiste a évolué : à la division de couleurs par petites touches régulières dans un style post-impressionniste succèdent à présent des coups de pinceau véhéments « à la Van Gogh ». Mais la plus importante impulsion que Kirchner reçoit de l’art parisien est due à une rétrospective spectaculaire de Matisse à la galerie Cassirer à Berlin. Dans Théâtre japonais de 1909, Kirchner s’exerce avec toutes les suggestions qui lui viennent de Matisse et des Fauves, à travers l’emploi libre de la couleur et des motifs plans. Comme dans la peinture Fränzi devant une chaise sculptée, il y pratique une touche plus déliée, rejetée jusqu’ici en Allemagne, et remplace les couleurs pâteuses para une conduite fluide du pinceau, de type aquarelle. Réalisme de l’espace, perspective et proportions sont oubliées. De nombreuses autres œuvres de cette période créative de Kirchner témoignent d’une prise en compte des principes fondamentaux du fauvisme.

Comme les autres peintres du Die Brücke, Kirchner ne voulait pas peindre des tableaux pour les salons des maisons bourgeoises. « Avec toute l’exubérance, l’ardeur et la ferveur de la jeunesse, ils cherchaient plutôt, sans concession aucune au goût de l’époque, à ouvrir de nouveau les sources ensevelies du ressentit élémentaire, en partant de la perception pure, dégagée en particulier des préjugés optiques de l’art. ». Kirchner recherche ce ressenti élémentaire quand il s’installe à Friedrichstadt, le quartier ouvrier de Dresde. La fréquentation de ses habitants apparemment restés naturels devrait, pense-t-il, l’aider dans son cheminement.

Le nu est le thème le plus important dans la peinture de Brücke pendant les années de Dresde. La représentation du corps humain convenait à la ligne douce de Kirchner, encore sous l’influence de l’Art nouveau. En exposant un nu dans l’atelier ou, mieux encore, en plein air, l’artiste se sentait proche de son idéal d’une vie libre en accord avec le rythme de la nature. Les nombreuses excursions aux étangs de Moritzburg en compagnie de ses modèles ont été l’expérience la plus fructueuse, en termes de résultats artistiques, de cette communauté artistique libérée, ne serait-ce que pour un court moment, de toute contrainte sociale.

Dans la jungle de la grande ville

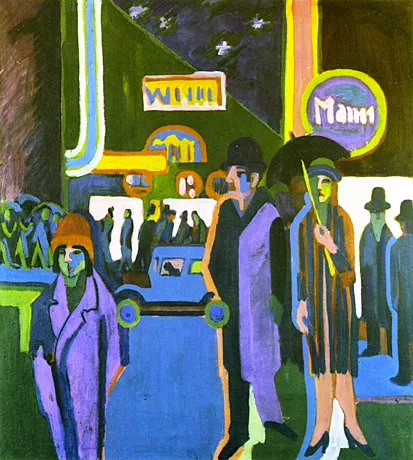

En 1914, la série dite des tableaux de rue avait atteint son point culminant. Six années auparavant Kirchner avait posé l’accord fondamental de la « symphonie de la grande ville » avec ses premières images de passants, leur confrontation au spectateur en une conception psychologique de l’espace urbain. A partir de 1913, il s’empare de nouveau de ce thème dans une frénésie créatrice inégalée. Le petit nombre d’œuvres de cette veine est considéré comme une production exceptionnelle de l’artiste. Il ne s’agit pas de vues de la ville, mais des images de personnes dans la ville. Ce sont par conséquent des tableaux de figures, classées tout en haut de la hiérarchie académique des genres.

Des femmes sur le trottoir, isolées du décor nocturne par le cône lumineux d’un lampadaire, l’évocation d’une vitrine, la roue d’une voiture, des perspectives éclatées. La composition de la plupart de ses scènes de rue permet d’extraire quelques individus de l’anonymat de la masse. Ces femmes, en tenue mondaine, trop tape-à-l’œil, ce mettent en position. Flânent en nombre autour de la place de Potsdam, feignant le désintérêt. Là, « les marchandes d’amour étaient si nombreuses sur les trottoirs », écrit Stefan Zweig, « qu’il était plus difficile de les éviter que de les trouver ».

Ces figures frappent par son attitude affectée et l’élongation de leurs corps. Les hachures agressives, en zigzag, renforcent leur image d’oiseau de proie. Chapeaux bizarres, boas de plumes « d’oiseau de nuit » et poitrine corsetée sont leurs signaux stridents. Toutes sont apparemment livrées sans volonté au rythme cinématographique saccadé de l’attraction-répulsion et se comportent néanmoins comme des fauves aux yeux dangereusement fendus en amande, dans la jungle de la grande ville. La transposition formelle de certaines images, doivent beaucoup au futurisme italien.

Guerre et solitude à Davos

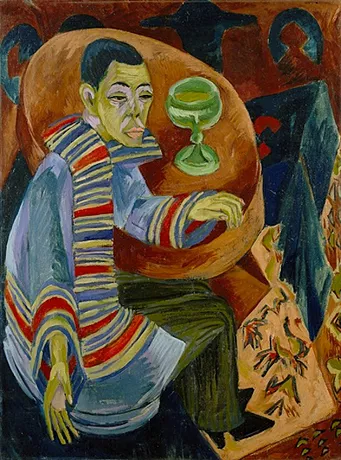

Déjà, les futuristes italiens avaient vu dans la guerre « l’unique hygiène pour le monde ». Franz Marc espérait de la guerre une catharsis mondiale et la victoire de l’expressionnisme, Max Beckmann et Otto Dix se portèrent volontaires au front. Mais à la vue des entonnoirs, des tranchées et des salles d’opérations de la France et des Flandres, le voile de l’illusion tomba vite et céda la place à des cauchemars sanglants. À partir de juillet 1915, à trente-cinq ans, Kirchner reçoit une instruction militaire de base dans la ville de Halle-sur-Saale. C’est là qu’il achève l’autoportrait commencé en hiver, avant son appel aux drapeaux, élevant son angoisse existentielle à un niveau symbolique. Kirchner est assis, méconnaissable, le visage figé et émacié, devant un verre couleur vert criard. Le liquide qu’il contient est de l’absinthe, cette « boisson des existentialistes », devenue en France, à la fin du XIXe siècle, le symbole des pulsions autodestructrices des artistes. Dès septembre 1915, après seulement deux mois de service, Kirchner est momentanément dispensé de l’armée à condition de suivre un traitement psychiatrique.

En 1917, Kirchner s’installe définitivement à Davos, une station de cure mondaine. Pendant deux mois, l’artiste se retire dans la solitude des montagnes qui le fascinent de plus en plus : « Mon travail est le fruit d’une nostalgie intense, née de ma solitude ». Ainsi naissent ses premières œuvres, toutes dédiées à l’impression puissante que lui inspirent les montagnes, le paysage et les habitants. Gare de Königstein, est sans doute l’une des premières œuvres réalisées par Kirchner à Davos. De plus en plus il s’habitue à la sécurité de sa maison montagnarde, de plus en plus, il « découvre » les habitants de sa nouvelle patrie. Transhumance est l’une de ses représentations monumentales de la vie paysanne. Le tableau montre le troupeau montant très tôt le matin vers de pâturages plus élevés, presqu’en une procession solennelle.

À partir de 1922, le style de Kirchner s’apaise. L’expressivité cède le pas à la recherche d’un équilibre décoratif, à une peinture qui privilégie d’avantage la surface et l’harmonie des proportions, une monumentalisation magistrale des formes tectoniques et des coloris superbes. « Les changements de forme et de proportions ne sont pas arbitraires, mais servent à traduire visuellement, avec grandeur et profondeur, l’expression de l’esprit », écrit Kirchner en 1922 dans le catalogue d’une exposition à Francfort-sur-le-Main. Il se détourne définitivement des idéaux de Brücke et rêve désormais entièrement du « haut » art ancien qu’il vénère, un art qui obéit à des règles de composition idéales.

Les réussites formelles du Cubisme, venues de Paris, exercent une influence décisive sur son œuvre pendant une décennie, à partir de 1925, et entraînent une transformation importante de son style. Cette année-là, la Grande exposition internationale d’art a eu lieu à Zurich, et Kirchner a consigné ses impressions dans son journal. Peu d’entre eux valaient la peine d’être vus, à son avis. Seuls quelques tableaux de Picasso ont valu à Kirchner quelques mots d’appréciation. Sa production cherchera désormais à « relier l’art allemand actuel aux perceptions artistiques internationales », selon les propres termes de Kirchner sous son pseudonyme de Marsalle. La touche agile caractéristique de Kirchner est transformée en une couche de couleur diluée sous forme de plaques. La surface et la ligne décorative s’émancipent et deviennent indépendantes de l’objet représenté. Trois nus dans la forêt (1934-35) est un exemple typique de cette phase artistique de Kirchner, que l’on appelle généralement « son style abstrait ».

Depuis les montagnes suisses, Kirchner observe les nouvelles activités culturelles et politiques de l’Allemagne nationale-socialiste avec intérêt et une inquiétude croissante. Sa maladie, qu’il n’a jamais complètement surmontée, et l’horreur qu’il a ressentie face à la diffamation de son art comme « dégénéré » font probablement partie des raisons qui, le 15 juin 1938, lui ont fait choisir le suicide comme dernier recours.

Bibliographie

Jill Lloyd-Peppiatt. Ernst Ludwig Kirchner. Prestel Verlag, 2019

Elger Dietmar. L’Expressionnisme. Une révolution artistique allemande. Taschen, 2017

Norbert Wolf. Kirchner. Taschen, 2003

Lucius Grisenbach. Kirchner. Taschen, 1999

Collectif. Kirchner : The Dresden and Berlin. Royal Academy, 2005