La peinture, une science

Le charme étrange de Paolo di Dono, dit Paolo Uccello (1397-1475) naît de sa fidélité à l’Europe gothique, de sa situation marginale dans cette Florence en laquelle les historiens, dès la Renaissance, ont vu le centre de diffusion d’un langage nouveau, langage auquel Uccello resta étranger, si même il n’en fut pas, comme c’est probable, l’adversaire intransigeant. Avec Masaccio et Piero della Francesca, Paolo Uccello apparaît comme l’une des personnalités le plus marquantes de la Renaissance florentine, se distinguant par une recherche permanente de la pureté de la forme et de l’expression. Tout en ayant l’estime des artistes de son temps, il suscite chez eux des critiques pour sa recherche systématique des règles. À une époque dominée par l’ordre rationnel de Brunelleschi ou les conquêtes de Donatello et de Masaccio, l’œuvre d’Uccello est traversée par une réflexion passionnée sur la perspective linéaire et montre un goût prononcé par la plasticité des formes. Elle étonne par son caractère fantastique.

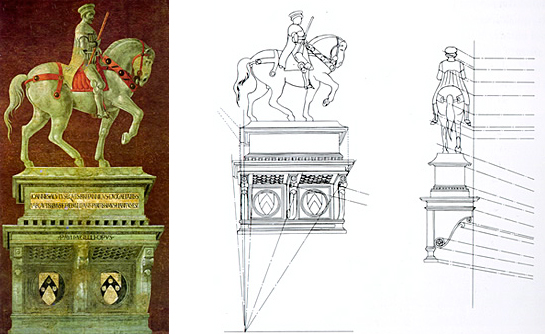

Le nom de Paolo Uccello apparaît parmi les collaborateurs de Ghiberti pour les portes nord du Baptistère. Son jeune âge explique la modeste rétribution des débuts : » Paolo di Dono, garçon d’atelier, à 5 florins l’année et ensuite à 7 florins « . Il est donc employé dans l’atelier le plus important de la ville pendant les travaux pour l’exécution de la porte (livrée et montée seulement le 19 avril 1424). À l’atelier, il fréquente Donatello, Masolino et Michelozzo. Pendant ses années de collaboration à l’atelier de Ghiberti, Paolo s’inscrit à la Corporation des Médecins et Apothicaires, riche et puissante, à laquelle ont adhéré, depuis Giotto, les plus grands peintres florentins ; il y figure depuis le 15 octobre 1415. En 1425 une aventure commence, qui tiendra Paolo éloigné de Florence pendant les cinq années suivantes, qui seront décisives : le Sénat vénitien, pour compléter les mosaïques de Saint-Marc, décide après la mort du dernier spécialiste local, de s’adresser à un maître florentin. Il est probable que ce choix est dû aux bons offices de Ghiberti lui-même, qui se trouve à Venise pendant l’hiver 1424-1425. Autant son séjour en Italie du Nord lui a fait connaître les derniers feux du gothique tardif, autant son retour en Toscane s’effectue dans un climat où l’émulation qui règne à Florence a pour objet les principes de la révolution picturale posés par Brunelleschi et mis en pratique par Donatello et Masaccio. Paolo travaille pendant plusieurs années sur des œuvres destinées à la cathédrale et aux églises florentines. Il signe en 1436 son premier travail monumental, le Monument équestre du célèbre condottiere anglais John Hawkwood, que les Italiens appellent Giovanni Acuto ; l’année même où Léon Battista Alberti achève son Traité de la peinture en le dédiant à Filippo Brunelleschi.

(Florence, Santa Maria Novella)

À Florence, Santa Maria del Fiore, d’Arnolfo di Cambio à Brunelleschi, va devenir le génie d’un peuple et de son caractère rationnel et austère. Malgré le mobilier et les accessoires accumulés là au cours des siècles, reste un espace nu, glabre, monochrome, dans un double registre : le Gothique ample et lumineux, qui caractérise sa structure, et le » romantisme » hautain et sombre, qu’exprime sa façade, invention du XIXe siècle. C’est là que Paolo, entre 1420 et 1436 – les années de son apprentissage chez Ghiberti, de son séjour à Venise et de ses débuts de peintre à Santa Maria Novella – assiste à la grand aventure de la coupole : celle qui symbolise la primauté de Florence et qui inspire à Alberti dans la dédicace du De Pictura à Filippo Brunelleschi cette phrase célèbre, mais toujours émouvante : » une structure si grande, si haute dans le ciel, si vaste, qu’elle couvrirait de son ombre tous les peuples de la Toscane. » Paolo Uccello, qui a alors à son actif les terres vertes de Santa Maria Novella, est au travail dans le grand chantier de la cathédrale à deux endroits importants : le monument équestre à la mémoire de Giovanni Acuto et l’horloge, auxquels il faut ajouter les cartons pour les vitraux des oculi de la coupole.

Les palais Médicis et les « Batailles »

Quand Cosme de Médicis fut arrêté dans le Palazzo Vecchio, enfermé dans une pièce appelée la barberia et condamné à un an de relégation à Padoue, trois personnes en furent immédiatement averties : son frère Lorenzo qui se trouvait à Mugello, son cousin Averardo qui était à Pise, et, selon les termes mêmes de Cosme dans ses Mémoires, » la nouvelle fut transmise à Niccolò da Tolentino, capitaine de guerre de la commune qui m’était très ami « . Et c’est à Niccolò da Tolentino qu’il fera dédier les Batailles de Paolo Uccello, où la rencontre de San Romano se verra élevée au rang d’épisode clef de l’histoire de la république, à mille lieues de la réalité historique – celle d’un combat à l’issue incertaine et peut-être nullement favorable aux Florentins. Les Batailles furent commandées par Cosme alors que le palais de Michelozzo n’était pas encore construit. Elles étaient destinées à une pièce, aujourd’hui impossible à identifier, de la casa vecchia, ce noyau de trois maisons à peu près alignées le long de la Via Larga dans la direction de San Marco et qui était la demeure familiale depuis l’époque de Giovanni di Bicci. C’était sans doute une maison richement décorée, avec des peintures et des beaux meubles, cassoni (des coffres peints), des lits, les spalliere, les cadres et les autres parties du décor qui, à cette époque, étaient magnifiques. Pendant de nombreuses années, les peintres les plus excellents s’exercèrent dans ce genre de travaux sans aucune honte. Tout cela pouvait se voir non seulement dans le palais et les case vecchie des Médicis, mais dans toutes les plus nobles maisons de Florence qui en conservent encore des restes. Les Batailles de Paolo Uccello se situent donc dans ce climat de cour, dans ce décor raffiné, expression d’un monde, celui de Cosme l’Ancien et des siens, discret dans ses apparences, mais dont l’intérieur révélait des ambitions artistiques et culturelles en rapport avec la situation de la famille, sa richesse et son rôle dans la cité.

L’inventaire médicéen de 1492 (date de la mort de Lorenzo de Médicis, petit-fils de Cosme) indique que les Batailles de Paolo Uccello étaient situées dans la pièce dite camera di Lorenzo, au rez-de-chaussée du côté jardin : il y avait » Six tableaux encadrés et garnis d’or au-dessus de ladite spalliera… : trois sur la déroute (rotta) de San Romano, une bataille de dragons et de lions, un sur l’histoire de Pâris, de la main de Paolo Uccello, et un de la main de Francesco di Pesello (Pesellino) qui représentait une chasse « . On peut donc conclure que les tableaux de Paolo Uccello avaient été faits pour une pièce de la casa vecchia plus petite que celle du nouveau palais où ils ont été transférés avec les œuvres d’autres maîtres anciens. À la fin des travaux de la nouvelle résidence, la bataille de San Romano appartenait déjà depuis vingt ans à l’histoire. Ces tableaux, coupés pour s’adapter à ce nouvel accrochage, étaient des témoignages de la guerre contre les Visconti, qui avait coûté tant d’énergie à Florence. Pour bien marquer le changement d’orientation radical de sa politique étrangère, Laurent avait fait accrocher dans sa chambre, là où il donnait audience, les portraits de Federico da Montefeltro et Galeazzo Maria Sforza, symboles de l’alliance avec Milan, devenue l’un des piliers de sa nouvelle politique. Désormais, à l’ère de Laurent le Magnifique, on devait donc regarder les Batailles de Paolo Uccello comme un prétexte formel participant du climat chevaleresque, avec ces joutes et ces tournois auxquels Laurent lui-même prenait part, plutôt que comme un témoignage historique.

La dolce prospettiva

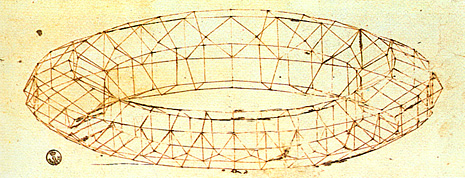

La passion avec laquelle Paolo Uccello considère la perspective (Oh che dolce cosa è questa prospettiva ! disait) l’amène à s’écarter des principes de Brunelleschi pour penser d’une nouvelle manière le problème de l’optique. Les cycles des Histoires de la Genèse et des Histoires de Noé, peints sur les murs du cloître de Santa Maria Novella, permettent d’apprécier dans sa plénitude – en dépit des fortes altérations que les fresques ont subies – l’imagination de l’artiste. À la perspective linéaire des artistes de son temps, il préfère la perspective naturelle, descriptive chère à Ghiberti et dérivant des conceptions médiévales de l’optique. Les solutions qu’il adopte comportent des points de fuite pour chaque sujet ou chaque ensemble d’objets. » Il représenta les morts, écrit Vasari, la tempête, la fureur des vents, les éclairs, les arbres brisés, et la terreur des hommes avec tant d’art et de soin qu’on ne saurait dire plus… Il traita les figures en les diminuant par le jeu des lignes de perspective et exécuta plusieurs mazzocchi et autres morceaux très bien venus « . Dans les deux Scènes de la vie de Noé, où les deux points de fuite de l’arche ne coïncident pas à l’horizon, et où l’on peut considérer que les deux faces de l’arche disposées presque parallèlement au plan de la représentation sont divergentes et non parallèles entre elles. Une autre ambiguïté qui dérive de la superposition des deux scènes, celle du haut étant observée d’un point de vue élevé, non naturel par conséquent, et celle du dessous d’un point de vue situé sur une ligne d’horizon assez basse, qui justifie le sotto in sù de la treille et de la cabane.

(Florence, Santa Maria Novella, Cloître Vert)

Les deux scènes de la lunette semblent ne faire qu’une, avec la perspective qui se perd au loin, dans les eux déchaînées, mais chacune des scènes à son point de fuite distinct, déterminé par chacune des deux faces opposées de l’arche. Sa rigueur de construction, sa richesse chromatique, ses finesses optico-perspectives, son ampleur, son souffle, la différencient nettement du Gothique des Scènes de la Genèse. Il semble qu’on ait expressément voulu en souligner l’individualité à l’intérieur du grand cycle dont elle fait néanmoins partie. C’est là un choix délibéré des commanditaires, probablement mûri après une pause, une prise de recul par rapport à l’entreprise. Le séjour prolongé d’Eugène IV à Santa Maria Novella, et surtout la présence de nombreux pères rassemblés là lors du concile de 1439, avaient en effet provoqué une suspension des travaux : les locaux du couvent devaient être disponibles, et le cloître débarrassé de ses échafaudages. C’est dans le climat post-conciliaire, dans le renouveau d’intérêt pour la patristique que prend place cet épisode biblique, sorte d’extrapolation par rapport à la séquence thématique initialement prévue, et qui prend un relief particulier. L’interprétation de l’arche comme préfiguration de l’Église, construction de Dieu sur la terre pour sauver l’homme.

En ce qui concerne au Monument équestre à John Hawkwood, l’ambiguïté se situe dans le plan vertical. Le même fresque suppose deux points de vue différents : l’un pour la projection du cheval et du cavalier, quasi orthogonale, et l’autre pour l’architecture du socle et du sarcophage, faite pour être vue par dessous, selon une perspective dont le quadro est constitué par la corniche au-dessus de la signature en haut, et par l’extrême bord de la fresque à gauche, deux éléments qui déterminent pour l’observateur un point de vue situé à gauche. John Hawkwood, que l’on appelait à Florence Giovanni Acuto, était un Anglais qui avait participé avec sa compagnie à la guerre de Cent Ans. Passé en Italie, il se mit au service de Pise et de Milan, puis fut à partir de 1377 et pendant près de vingt ans, commandant en chef des troupes de la république de Florence, où il exerça une importante influence politique. La commande faite à Paolo Uccello était donc la plus officielle qu’un artiste pût recevoir à ce moment. La solution de Paolo va dans le sens d’une goticitas épique, avec le raccourci du socle et la noble stylisation géométrique du cheval et de la cuirasse. L’intention essentielle réside dans la glorification d’un personnage illustre, la représentation du héros grâce au pas du cheval, qui rappelle ceux de Saint-Marc à Venise et donne à l’effigie la noblesse, l’aura de l’antique.

Le monument à Giovanni Acuto marque l’apogée de l’adhésion d’Uccello aux idéaux et aux intérêts du cercle humaniste florentin. La culture » antique » et les références littéraires des humanistes qui soutenaient le projet, l’ennoblirent par le choix de la terre verte qui imite le bronze antique : la coïncidence chronologique ne peut manquée d’être relevée, avec les études et les traductions des Vies de Plutarque (en particulier celle de Valère Maxime à qui fut élevé un monument en bronze, sur le Capitole, devant le temple de la Triade capitoline).

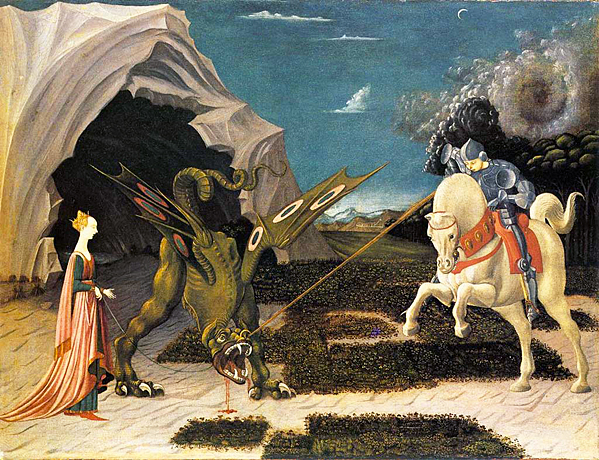

Les deux versions de Paris et de Londres sur le thème de Saint Georges et le dragon permettent de faire le point sur quelques aspects importants de la recherche d‘Uccello. Tandis que le Saint Georges de Paris, aligne les personnages, tous de profil, et présente l’espace perspectif dans la convergence d’un paysage vu à vol d’oiseau (c’est-à-dire de plus haut que le point de vue normal de l’observateur), le Saint Georges de Londres se déroule dans un espace bien plus complexe : les personnages sont placés en arrière par rapport au bord du tableau, précédés d’une zone d’herbe verte en pavement perspectif. La scène s’articule dans le croisement des diagonales qui permet le raccourci hardi du dragon et du cavalier, et amène au premier plan la tête sanglante du dragon transpercé par la lance.

Aux lances brisées qui servent à structurer le plateau scénique où s’affrontent les cavaliers des deux armées, Paolo Uccello a ajouté un homme cuirassé, mort, traité en perspective, et des accessoires en usage dans les représentations théâtrales de l’époque.

La Bataille de San Romano

Les trois Batailles que Cosme de Médicis avait très probablement commandées pour sa maison en hommage à Niccolò da Tolentino marquent un nouveau moment dans l’expérimentation de Paolo Uccello. Il utilise ici une matière picturale particulièrement riche, pleine de brunissages, d’effets métalliques – argentures, dorures, laques et vernis -, en une sorte de transfert de matière entre l’objet représenté et la représentation, presque comme si les armures précieuses, les harnachements élégants devaient passer dans la peinture par leur préciosité, leur valeur, leur matérialité plutôt que par la qualité de leur représentation. On obtient ainsi une peinture qui est comme une miniature colossale, c’est-à-dire qu’elle ajoute des registres objectifs aux procédés habituels de la peinture et se place totalement hors des clairs-obscurs, des perspectives aériennes, des sfumati, pour représenter les formes dans une objective agressivité. Dans la disposition des trois compositions, c’est au centre qui se situe le choc, avec l’épisode du panneau des Offices, tandis que sur les côtés une dynamique progressive incline les lances de la verticale vers l’horizontale pour traduire l’attaque dans les deux panneaux de Londres et de Paris.

Uccello introduit l’histoire dans un espace limité, défini par une sorte de » pavage » perspectif où le » quadrillage » convergent de la construction légitime est indiqué par les fragments de lances qui localisent comme sur un damier tel ou tel détail : gisants vus en raccourci, chevaux, hommes à pied.

Ce plan perspectif se redresse dans le fond, pour former un paysage où l’on retrouve des références à la Toscane, aux collines en terrasses, aux moissons, à la saison où se déroule l’événement (juin), et où la bataille se fond en une autre réalité, celle de la chasse, où chiens, gibier et personnages secondaires s’affairent en une série d’épisodes isolés, en marge de l’action principale. Et ici plus encore que dans l’Acuto, les armoiries, les draperies, les grands couvre-chefs, précieusement damassé de Tolentino, les étendards qui claquent ou vent, les heaumes et les ornements, jouent un rôle très important dans la modernité quasi cinématographique du cadrage.

Toute la composition des trois panneaux se concentre sur l’épisode principal, représenté par le choc frontal du panneau des Offices, le seul signé par l’artiste, ce qui n’est nullement un hasard. Le signal de l’attaque lancé par Niccolò da Tolentino dans le panneau de Londres, de même que l’intervention symétrique (mais postérieure) des autres troupes florentines conduites par Cotignola dans le panneau parisien, représentent deux mouvements qui convergent vers l’épisode central. Ce dernier est communément interprété comme le désarçonnement du commandant des forces siennoises et milanaises, Bernardino Ubaldini della Ciarda. Pour autant qu’on sache, la rencontre de San Romano commença par la téméraire attaque de Tolentino contre des forces supérieures, suivie d’une mêlée qui le vit en sérieux danger de mort et enfin de l’intervention des forces de Cotignola, informé de la bataille en cours. Devant l’intervention de Cotignola, l’armée de la ligue anti-florentine amorça une rapide manœuvre de dégagement, décidée par Ubaldini, malgré l’avis contraire de certains de ses capitaines. L’ensemble est représenté devant l’étendard de Micheletto da Cotignola, et Paolo Uccello est bien conscient du poids de cet élément héraldique qui, avant leur amputation, dominait les panneaux de la National Gallery et du Louvre.

Si l’Acuto avait vocation de statue et renvoyait à l’Antiquité classique, ici c’est l’ambiance de la joute chevaleresque, de la narration gothique, auxquelles fait référence le type de lourd cheval pesamment harnaché.

Comme plus tard dans la Chasse d’Oxford, Paolo s’intéresse – non pour la décrire concrètement mais pour l’évoquer – à la pratique de la vénerie en Toscane. Ainsi, dans le lointain des Batailles, la narration, la précision de la chronique cèdent le pas à la poésie. Comme si le public avait été bien au courant des faits et si les commanditaires avaient voulu en accentuer le sens politique : l’épopée républicaine commence discrètement à devenir une auto-célébration de la maison Médicis, soutien politique et économique de l’entreprise de San Romano.

Dernières œuvres

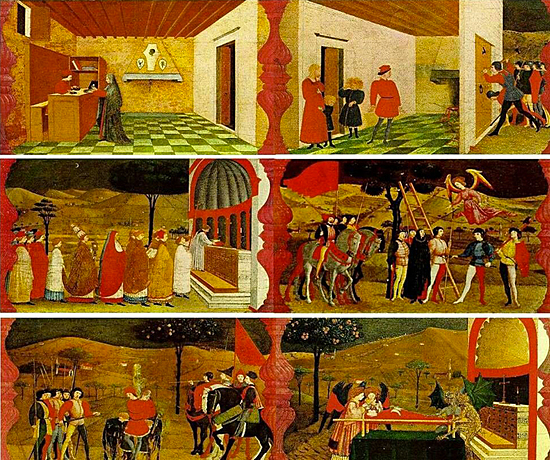

En 1465, Paolo Uccello quitte Florence afin d’exécuter à la demande de la Confrérie du Saint-Sacrement d’Urbino la prédelle du retable de l’église du Corpus Domine. En six panneaux, il représente le Miracle de l’Hostie en six épisodes dont les dimensions ont un rapport voisin du double carré, proportion favorable à la perspective centrale qui régit la plupart des scènes. L’alternance extérieur-intérieur de la représentation trouve son élément unifiant dans les balustres à torsades, de pur goût Quattrocento toscan, qui suggèrent dans leur rythme orthogonal une architecture de villa ou de jardin servant de cadre à l’action. Un rouge cinabre intense domine, tant dans les architectures abstraites et leurs invraisemblables corniches, que dans les vêtements dont la répétition, le rythme et l’équilibre coloré structurent les différents épisodes. Toute l’œuvre est marquée d’une douce intimité dans le déroulement des scènes, que ni la violence des gardes qui s’attaquent à la porte de la maison de l’Hébreu, ni l’inouï du sacrilège ne suffisent à dissiper : même dans les scènes de la pendaison et du bûcher, l’équilibre de la composition, l’élégance des cavaliers et des étendards créent comme une atmosphère de joute. La prédelle représente le plus magnifique exemple de coordination narrative chez Uccello, aussi bien par la complexité du thème que par la variété de la composition, laissant au second plan les curiosités de physionomies ou de matières, ou les tentatives naturalistes, pour aboutir à une chorégraphie élégante, qui occulte totalement tout accent miraculeux pour se faire document d’un vécu quotidien, où la présence du sacré est réabsorbée en un rituel où la réalité et le miracle coexistent de façon normale.

(Urbino, Galleria nazionale delle Marche)

Dans les scènes d’intérieur, avec son architecture dépouillée, dont la synthèse tient au quadrillage perspectif de la construction légitime, avec leurs meubles de bois, leurs plafonds à poutres, leurs surfaces peintes à la chaux, tout un ensemble typiquement toscan. Des éléments architectoniques qui apparaissent aussi dans les fresques de Prato. C’est là une architecture extrêmement réaliste qui contraste avec l’abstraction des grandes niches des autels dans les deux scènes liturgiques en plein air.

La Chasse de l’Ashmolean Museum d’Oxford est probablement l’ultime œuvre d’Uccello à avoir survécu et par chance c’est la mieux conservée. Ses origines – destination, commanditaire, provenance, sont inconnues. Paolo y met en œuvre une série complexe d’innovations techniques, grâce au travail sans commune mesure avec la décoration traditionnelle des cassoni de l’époque. En particulier, la recherche de densité, de volume et de chromatisme de la forêt, est exceptionnelle. Les troncs des grands chênes-parasols scandent l’espace, construit de façon recherchée et savante, en une pyramide en partie finement gravée sur le panneau.

Le mouvement des chevaux et la mêlée des chiens suivent des lignes diagonales ou parallèles au plan de la représentation, avec un système de fuites qui souligne le dynamisme, l’agitation, la force centripète de tout le système, par opposition au rythme immobile des troncs de la forêt. Ce double registre ne se traduit pas par une mécanique perspective – comme dans les « Batailles »- mais il explore la dialectique entre deux continuités, celle de l’ordre immobile des choses et celle du désordre fortuit de la chasse.

Ainsi se manifeste le degré de maîtrise atteint par Paolo Uccello dans la représentation de l’espace par l’imagination plutôt que par recours aux artifices optico-geométriques. Le panneau d’Oxford reste sans nul doute l’œuvre du Quattrocento florentin la plus riche d’effets et de passages chromatiques : une peinture qui devait sembler vraiment singulière, sinon déconcertante, à ses contemporains.

Le « mazzocchio » de Paolo Uccello

Le mazzocchio est la géométrisation du couvre-chef florentin a cercine, c’est-à-dire en forme de cercle, que Paolo Uccello a d’ailleurs parfois représenté de façon réaliste (dans les Scènes de la vie de Noé, et dans les Batailles, par exemple), combinant alors le raccourci du solide géométrique et la fluidité du drapé qui l’enveloppe, le torculo comme dira Piero della Francesca. Mais dans le Déluge, Paolo fait figurer deux mazzocchi géométriquement rendus grâce à la représentation du cercle par points, qui se présentent comme des polyèdres à multiples facettes alternant le noir et le blanc en damier. Parronchi a voulu y voir la volonté d' » indiquer le même effet que lorsque deux corps solides sont vus à distance, l’un étant un solide véritablement anguleux et l’autre un solide qui paraît anguleux du fait d’une coloration qui simule de multiples facettes. Même s’il est difficile d’accepter entièrement l’analyse de Parronchi en raison de l’état de la fresque et des restaurations successives, le point important est que Paolo Uccello, s’est ici livré à une expérience sur le rapport forme-couleur : le dessin du mazzocchio du Louvre, qui est monochrome ou presque, privilégie l’effet de continuité, de poli, vers lequel tend la construction par points. Au contraire, les damiers noirs et blancs donnent un effet différent, inhérent à la différence même de perception d’une surface identique selon qu’elle est de couleur claire ou foncée. C’est là une expérimentation sur le rapport forme-couleur (à laquelle il faut adjoindre la lumière) qui appartient au domaine ghibertien, dépassant la simple perspective pour rejoindre la psychologie de la vision.

La présence récurrente de ces éléments – le tonneau cinq fois, le mazzocchio bien plus encore – la géométrie cristalline des dessins, et l’obsession du calice, se donnent à la fois comme quête métaphysique et comme prise de position théorique. Elles ont impressionné les contemporains et beaucoup fait pour la renommée d’Uccello, étrange, très actuelle, mais difficile à situer dans une interprétation historique. Au contraire, une interprétation plus modeste de ce thème de la perspective ramène l’analyse de l’œuvre et le jugement critique vers cette attitude rêveuse, ce réalisme magique bien enraciné dans la tradition gothique, dont Paolo Uccello, à sa manière, tenace et peut-être discrètement polémique, voulait démontrer la pleine vitalité, la richesse de registres, et l’inépuisable pouvoir narrateur et persuasif.