Émile Bernard et l’école de Pont-Aven

Né à Lille le 28 avril 1868, Émile Bernard montre dès l’enfance une prédisposition marquée par le dessin et la peinture. Il étudie dans l’atelier de Cormon où il est le compagnon d’étude de Toulouse-Lautrec. Il est d’abord tenté par l’impressionnisme, mais n’est pas satisfait du réalisme et du naturalisme typique de ce courant. À dix-huit ans, alors qu’il séjourne à Pont-Aven, il fait la connaissance de Gauguin dont la forte personnalité le fascine.

De retour à Paris, il se lie d’amitié avec Vincent van Gogh, avec lequel il expose en 1887. Au début de l’année 1888, Gauguin et Bernard perfectionnent un nouveau style, qu’ils appellent « synthétique », qui mêle les décorations des estampes japonaises et l’ancienne tradition de l’art médiéval. Ce procédé est évident dans les nombreuses œuvres où Bernard représente les paysans bretons, dont il comprend l’esprit religieux, le goût du travail, la vie simple et sereine.

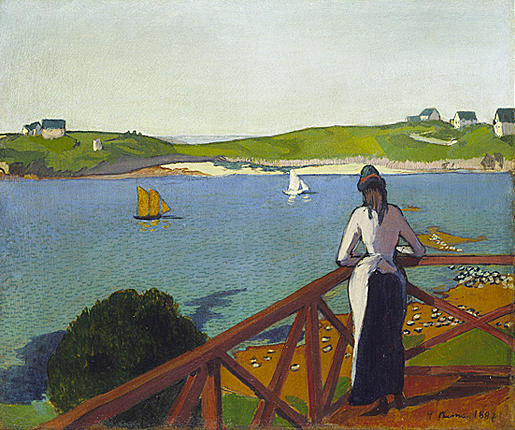

Si Bernard emprunte à Gauguin deux originalités que ce dernier a développées lors de son séjour à Pont-Aven : le format inhabituel de la toile pour un paysage et la représentation d’une jeune Bretonne de dos, sa vraie avancée consiste en l’application de petits points assujettis, en une texture serrée, dans une structure rigoureuse de contours.

Signé et daté, ce tableau est exécuté à la peinture au pétrole. En diluant la peinture avec du pétrole, il avait pu couvrir de grandes surfaces d’une couche fine et régulière de peinture qu’il avait ensuite animée par de petites touches mimétiques pour suggérer les vagues. La composition est volontairement asymétrique avec des formes géométriques interrompant les courbes naturelles du paysage. Bernard installe ici un juste équilibre entre la beauté du paysage et un motif décoratif figuré par la jeune femme, accoudée à la balustrade.

L’adjonction des deux personnages coupés, peut-être des chiffonnières, annonce clairement un éloignement capital par rapport à la pratique impressionniste courante. Degas avait déjà exploré ce type de représentation des figures, d’un superbe effet «moderne», comme si elles sortaient d’une instantanée. Bernard montre ici, dans cette manière de les peindre, sa découverte récente des estampes japonaises, notamment dans les aplats de couleur aux contours simples et nets.

Gauguin et Bernard choisissent le terme « synthétique » parce qu’ils veulent simplifier la réalité, en peignant non plus sur le motif, mais de mémoire. Par le terme « cloisonniste », ils évoquent les vastes surfaces de couleurs vives, qu’ils enferment sur leurs toiles dans de contours sombres, semblables aux lignes continues qui délimitent les différentes surfaces colorées des vitraux gothiques. On ne sait pas trop qui est l’initiateur de ce nouveau style, né au cours des longues discussions du soir dans l’auberge Gloanec de Pont-Aven : quelque années plus tard, lorsque l’amitié entre Gauguin et Bernard se brise, chacun des deux se convainc d’en avoir été le véritable concepteur et accuse l’autre de vol.

(Paris, musée d’Orsay)

Cette toile résume à elle seule le style décoratif et synthétiste de Bernard à Pont-Aven, et vers la fin de l’année, ce style allait s’exprimer dans la célèbre série de zincographies Les Bretonneries qu’il fit à Paris, en particulier dans celle qu’il intitula Le Moissonneur.

Chaque fois qu’un critique raconte l’histoire de l’école de Pont-Aven d’une manière que ne lui rend pas justice, Bernard prend la plume pour assurer sa défense et dire sa vérité. Ses prises de position légitimes eurent un effet néfaste et contraire, car il obligeait souvent le public à confronter son œuvre avec celle de Gauguin. Cependant, certaines œuvres de ce séjour à Pont-Aven montrent l’indépendance de Bernard vis-à-vis de son aîné, même s’il n’avait pas encore trouvé son style.

Le Pardon, 1888, Émile Bernard (Collection privée)

Les Peupliers rouges et Madeleine au Bois d’Amour ont été peints à Pont-Aven en 1888, où ils provoquèrent une émotion si vive sur Gauguin qu’il les décrivit à Van Gogh dès son arrivée à Arles. Ces tableaux démontrent l’incroyable puissance d’invention de Bernard au moment où il rencontra Gauguin. Il avait en effet réussi à combiner le style cloisonniste en y intégrant des coups de brosse « cézannesques » et en réduisant sa palette essentiellement au vert et au pourpre avec un peu de jaune. Ce seul aspect de la production de Bernard suffit à le placer en première ligne de la peinture moderne. Gauguin et Van Gogh (deux fois plus âgés que lui), bien que partageant des caractéristiques stylistiques évidentes avec certaines de ses peintures, Madeleine au Bois d’Amour semble une exception de par son sujet symboliste associant un bosquet et une figure allongée de jeune fille.

Le tableau représente la sœur cadette du peintre, Madeleine, comme une muse moderne, étendue sous les arbres du Bois d’Amour, au bord de l’Aven, la rivière qui baigne Pont-Aven. Au mois d’août 1888, la jeune fille, âgée de dix-sept ans, vient avec sa mère rejoindre son frère, d’un an son ainé. Elle y fait la connaissance de Gauguin, qui a alors quarante ans, qui s’éprend d’elle. Il lui dédie un portrait bouleversant (actuellement au musée de Grenoble). La jeune fille ne partage pas son amour, et se fiance avec Charles Laval.

Ce tableau de grandes dimensions condense toutes les potentialités de le style de Bernard. Avec une maîtrise pleine de délicatesse, le jeune artiste a créé une composition aux formes élégantes, élaborée au moyen de traits délibérément verticaux. Le premier plan compose une scène où se déroule le ballet des moissonneurs au milieu des gerbes aux formes étranges. Leurs chaudes harmonies de rouges et de jaunes contrastent avec le turquoise froid de l’arc que forme la baie de Saint-Briac, ourlée par le sable, la mer et le ciel.

Assez curieusement, le jeune Bernard exécuta très peu de peintures strictement religieuses en 1891. Un état de doute artistique le rendait d’autant plus vulnérable à la propagande de Péladan que celui-ci venait passer l’été à Saint-Briac. Il est incontestable qu’il avait déjà manifesté de l’intérêt pour la Rose-Croix et les peintres symbolistes. Pendant son séjour à Saint-Briac, Bernard qui avait une conception de l’art religieux très éloignée de ce que préconisait Péladan, se préoccupa plutôt de questions purement picturales. Probablement en réaction aux doutes qu’il éprouvait, il chercha surtout à développer le symbolisme pictural jusqu’à ses extrêmes limites.

Au début de 1893, se profilait pour Bernard l’amorce d’une renommée internationale. Octave Maus, avocat bruxellois, personnalité phare dans l’organisation du Groupe des XX, l’invitait à participer à leur 10e salon annuel. L’artiste proposa d’exposer le paravent qu’il avait réalisé en 1891 pour Anna Boch, peintre elle-même, et sœur de son ami Eugène. Bien qu’exécuté deux ans plus tôt, cet ouvrage est un superbe exemple du style décoratif moderne et synthétiste de Bernard. L’artiste développa à l’extrême le style synthétique qu’il avait adopté dans le paravent pour Anna Boch, dans une série monumentale de très grandes peintures (Bretonnes entrant à l’église, Les Lavandières, Bretonnes aux ombrelles) exécutées soit sur toile, soit sur carton. Ces peintures montrent comme Émile Bernard a poussé ses recherches sur le synthétisme au point d’aboutir à cette simplification générale des formes assez forte.

(Collection privée)

Avec une magnifique sobriété, le paravent figure les quatre saisons par des silhouettes de Bretonnes vêtues de robes d’un bleu outremer et de simples coiffes blanches. Ces femmes s’activent à des travaux agricoles en relation avec chaque saison. L’ensemble met en scène une interaction abstraite, musicale, des courbes et des couleurs. Des vers du poète symboliste belge, Émile Verhaeren, sont inscrits sur les jupes des paysannes et dans le paysage.

Le voyage en Égypte

Le voyage en Égypte, assimilable à une fuite face à l’apogée de la gloire de Gauguin, peut difficilement passer pour une simple coïncidence : « Partir, fuir, loin, loin de tout là-bas au diable, ou que ce soit, pourvu que dans l’inconnu ». Émile Bernard est convaincu par l’urgence d’autres perspectives lorsque Gauguin lui propose en 1891 de partir à Madagascar fonder « l’atelier des tropiques », pour « vivre libre et faire de l’art ». Mais la rupture avec Gauguin est prononcée. Bernard décide de mettre le cap sur l’Orient et l’Égypte en particulier. Il est persuadé qu’il réalisera là-bas son chef d’œuvre. Alors qu’il décorait le collège Saint-Louis de Tantah, au début de l’année 1894, Bernard avait rencontré un jeune Syrien, professeur d’arabe, qui lui servit de guide dans la ville du Caire. Bernard ayant besoin de modèles, il le présenta à une famille chrétienne de Syrie, les Sâati. Il tomba immédiatement sous le charme de la jeune fille de la maison, Hanenah, âgée d’une quinzaine d’années. Il est amoureux et ravi d’épouser cette femme « belle et soumise » et persuadé de la sauver de sa condition misérable et de lui éviter un mariage forcé.

Le « bleu d’outremer » et la « laque carminée fine » récemment envoyés par ses parents lui permirent d’entreprendre ce qui est peut-être le chef-d’œuvre de sa période égyptienne : Femmes puisant de l’eau du Nil décrivit sa nouvelle grande œuvre dans une lettre datant de la première semaine de février 1899 : « Ce sont des femmes en voiles de soie noires dans la campagne. Gamme de noir donc, avec beaucoup de notes claires (roses, jaunes, verts etc.) » De cette immense toile, de trois mètres de large se dégage un profond respect pour le mode de vie égyptien. L’artiste y traite à nouveau le thème qui s’était d’emblée emparé de son imagination lorsqu’il avait commencé de peindre sur toile à Tantah : des femmes, telles des caryatides, portant toutes sortes de récipients sur la tête.

Bernard a divisé résolument la composition en deux groupes de figures grandeur nature, séparés par une vue du Nil. Les femmes de droite se succèdent le long de la rive, d’énormes jarres vides oscillant sur leurs têtes tandis que celles de gauche remplissent leurs cruches ou leurs seaux, les pieds dans l’eau, ou bien s’apprêtent à s’en retourner chez elles, lourdement chargées.

Il est incontestable que ces figures ont été soigneusement étudiées à l’atelier mais elles sont aussi reliées avec subtilité par des gestes et des regards qui se répondent et par une lumière dorée d’après-midi qui assure l’harmonie de l’ensemble.

En Égypte, Bernard a à sa disposition de nombreux modèles qui posent pour lui et il en profite pour s’attaquer à des grandes toiles conçues « comme une sorte de livre racontant, par les yeux, la vie orientale ». Dans une peinture intitulée Les Trois Races, trois nus féminins, appartenant à des groupes ethniques différents, sont représentés. Les figures s’intègrent dans un motif décoratif, sans que leur nudité soit idéalisée. Dans les Musiciens arabes, une note intime est apportée par la figure d’Hanenah à gauche, debout dans l’embrasure de la porte, avec un enfant dans les bras, probablement son fils Odilon qui était né en mai.

Émile Bernard (Paris, musée du Quai Branly)

Retour aux maîtres anciens

L’amour d’Émile Bernard pour les maîtres anciens transparaît déjà lors d’un voyage à Rome, en 1893, où il visite la chapelle Sixtine et les Chambres de Raphaël, puis à Florence où il se passionne pour Giotto et Fra Angelico. Son voyage à Naples et en Andalousie (1896-1897) participe de fait à l’élaboration intellectuelle d’une pensée tournée vers de nouvelles aventures stylistiques. Dans une lettre écrite à sa mère le 13 août 1900 Venise devient « l’Espagne de l’Italie. Elle répand une saveur de grâce et d’austérité sur toutes choses, jusque dans le langage où des mots andalous planent jusque dans le costume des femmes. J’ai vu la place Saint-Marc, c’est une des merveilles de la terre. Tout l’Orient Chrétienne y semble renfermé, c’est un monument à la fois noble, mystique, puissant et féerique. Ce que j’admire c’est l’Orient, toujours l’Orient. D’ailleurs l’Orient à fait la beauté du monde et celle de Venise ». Et pourtant, il écumera touts les chefs-d’œuvre de nord de l’Italie. « À Vérone, c’est Véronèse, à Mantoue c’est Mantegna, à Parme, c’est le Corrège, à Milan, c’est Léonard de Vinci. Toutes ces villes sont des pages d’un grand livre que j’ai à lire pour consoler mon talent, pour être mûr dans mon art. »

Les Mendiants espagnols marquent une étape importante dans l’œuvre de Bernard, sur le plan du style mais aussi du contenu. Réalisé à Séville, l’artiste a désormais pleinement assimilé l’influence stylistique de Zurbarán et la transpose en une description monumentale de la vie moderne ; Picasso, il eut l’occasion de voir l’œuvre de Bernard en 1901, lorsqu’il exposa pour la première fois à Paris chez Ambroise Vollard. L’été de la même année, Picasso allait commencer sa propre série de figures émaciées, de personnages marginaux, en bleu et noir, la période bleue.

Venise représentait pour Émile Bernard le même passé qui se manifestait dans les œuvres des maîtres vénitiens, mais un passé dans lequel on pouvait encore vivre. Sa révérence pour Venise l’incitait à formuler son inclination vers le passé en général : « Le respect du Passé nous apparaît ainsi comme le respect de nous mêmes. Le passé n’est pour nous, à vrai dire, que notre corps antérieur, notre existence première », en somme il n’était pas « seulement un sentiment inné, mais une loi de notre destin ». Ses visites d’églises, des scuole et de l’Accademia l’amenèrent à prendre une nouvelle orientation stylistique et technique. Il entendait désormais parvenir à « la définitive conquête de la couleur ». Lors de son premier séjour en 1900, il avait pressenti la leçon de Tintoret qui se traduisait davantage à présent dans sa peinture, de même que l’influence de Véronèse et de Titien.

Dans cette grande toile, Bernard associe une représentation presque grandeur nature de Vénitiennes en premier plan, avec au fond l’évocation de la Cité des doges. L’élégance aérienne du coloris de Véronèse des femmes et des enfants habillés de couleurs vives circulant sur le pont à l’instar des figures le long de la balustrade dans le Repas chez Levi de l’Accademia. Comme dans ce chef-d’œuvre, l’arrière-plan architectural est presque monochrome, d’une sorte de bleu argenté. Les enfants équilibrent les silhouettes sculpturales des Vénitiennes : un garçon s’abandonne avec grâce à une douce rêverie tandis qu’une petite fille, près du bord droit du tableau, paraît complètement absorbée dans la contemplation de sa poupée.

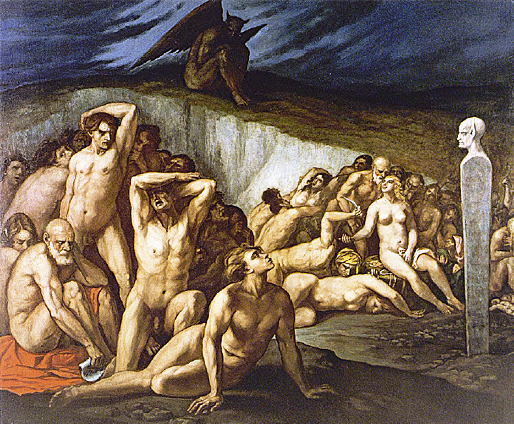

La crise existentielle que Bernard traversa en 1918, compliquée par ses déboires sentimentaux, engendra un temps de réflexion et d’introspection qui lui rappela ses grands objectifs. Il rêvait encore à de vastes compositions. Plus tard, en 1924, il publiera un livre entièrement consacré à Michel-Ange. Il s’agit moins d’un récit historique que d’une appréciation personnelle de l’artiste. Se fondant sur Le Jugement dernier et sur les fresques de la Cappella Paolina, il parvient à l’étonnante conclusion que les œuvres tardives de Michel-Ange révélaient en lui « un grand coloriste et un grand peintre, le plus grand de tous ». Dans sa série Le Cycle humain, Bernard s’est donné pour principal objectif de représenter une synthèse héroïque de l’histoire de la civilisation. L’ordre exact semble être chronologique : La Construction du Temple ; Les Héros et les Dieux ; Le Christ guérissant les malades ; Le Doute. Ces moyens picturaux sont ceux de la peinture d’histoire : composition, clair-obscur, couleur, action humaine, geste, expression du visage.

(Venise, Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna)

Le Doute, ou L’Époque moderne montre l’humanité sous l’emprise du Diable, qui paraît se réjouir de la situation. L’Homme moderne est sujet au désespoir : la violence, la lubricité et la destruction font des ravages. À droite, un buste en hermès blanc représentant un personnage chauve aux oreilles pointues et au sourire satisfait, a été dressé au milieu d’une foule agitée. Tel un nouveau roi Midas, cette figure représente le mercantilisme et la cupidité, valeurs de la société moderne que Bernard abhorrait.

La rencontre avec Cézanne

En 1887, dans la boutique du Père Tanguy, le jeune Bernard avait été bouleversé devant les tableaux de Cézanne, le seul à exposer les œuvres du peintre à Paris. Impressionné par ses « paysages enfantins : maisons rouges enchevêtrées d’arbres grêles, de haies primitives; natures-mortes : pommes arrondies comme au compas, poires triangulaires, compotiers de guingois, serviettes rageusement pliées; des portraits. Le tout : vert-bouteille, rouge-brique, jaune-ocre, bleu-blanchisseuse ». La simplification des formes, le caractère direct, l’usage concret des couleurs, ou plutôt des pigments, caractéristiques d’un style qu’il ressentait comme primitif, brut, l’attiraient particulièrement. De ce premier écrit de 1891 à la première rencontre entre les deux hommes en 1904, Bernard criera son admiration pour Cézanne : « Combien petite, piètre et de faible portée me semble ma notice sur ce grand diable que j’adore dans son enfer. » En février 1904, il partit à Aix-en-Provence à la découverte de son maître et réalisa son rêve de jeunesse « éprise de sa peinture ». Même si, dès leur première entrevue, il s’aperçut que leur conception de l’art n’était pas tout à fait la même, il s’installa pendant un mois à Aix avec sa famille, pour rester « auprès de Paul Cézanne ». En quelque sorte, il ressentait le besoin de se l’« approprier », lui qui en avait été le principal défenseur.

Hortense Fiquet, 1877, Paul Cézanne (Boston, Museum of fine Arts)

À la fin du XXe siècle, l’œuvre de jeunesse d’Émile Bernard constitue un apport déterminant au passage à l’art moderne et à la naissance du symbolisme pictural. Puis, au commencement du XXe siècle, un premier et radical changement dans sa peinture, en juxtaposition à la précédente, le place à l’avant-garde du mouvement pictural, appelé « Le Retour à l’ordre », qui se développera en Europe autour des années 1918.

Bibliographie

Leeman, Fred. Émile Bernard (1868-1941). Citadelles & Mazenot, 2013

Lutti, Jean-Jacques ; Israël, Armand. Émile Bernard, sa vie, son œuvre. Éditions Catalogues raisonnés, 2012

Penot, Christophe. Émile Bernard. Héraut de la peinture moderne. Cristel Éditeur d’Art, 2015

Collectif. Époque de Pont-Aven. Catalogue exposition Émile Bernard. Galerie Malingue, Paris, 2010

Morane, Daniel. Émile Bernard. Catalogue de l’œuvre gravée. Musée de Pont-Aven. 2000