Hogarth et la satire sociale

Controversé et querelleur, William Hogarth (1697-1764) est l’un des artistes britanniques les plus séduisants et les plus innovateurs. Né à Londres, déjà à l’époque l’une des plus grandes villes d’Europe, et il y vivra jusqu’à sa mort. Son père est un homme cultivé d’origine modeste, directeur d’école et professeur de langue. En 1714, il entre en apprentissage auprès d’un graveur. Il quitte cet engagement en 1720 et commence à étudier la peinture dans plusieurs écoles, dont celle qui dirige James Thornhill, peintre réputé ; mais il fut frustré dans son ambition de s’affirmer comme peintre d’histoire britannique. Il mit cet échec sur le compte de l’engouement de l’époque pour les maîtres anciens et de la concurrence des artistes contemporains du reste de l’Europe. Observateur pénétrant et sans préjugés des événements contemporains, compositeur très habile, attentif aux suggestions des représentations théâtrales, Hogarth à su donner à ses tableaux un dynamisme, une force dramatique, des touches pleines de vie, des nuances psychologiques très variées qui fascinèrent aussi bien le public intellectuel que les gens du peuple, le bourgeois que l’aristocrate, donnant une réalité à des idéaux et à des opinions partagées par très larges secteurs de la société anglaise de son époque. Il connut un succès total en 1732, quand 1200 souscripteurs répondirent à son appel pour une série de gravures tirées de ses tableaux représentant la Carrière d’une prostituée (détruites dans un incendie en 1755), la première des séries que lui même déclara avoir conçues à la manière de représentations théâtrales, avec l’intention précise d’en développer le sujet comme un écrivain dramatique (« mon tableau est une scène et les personnages sont les acteurs »). Le succès l’accompagna pendant les deux années suivantes avec les huit tableaux (Londres, Soane’s Museum) et les gravures de la Carrière du libertin, ainsi qu’avec les séries successives du Mariage à la mode (1744, Londres, National Gallery) et de la Campagne électorale, Londres, Soane’s Museum.

(Birmingham Museum & Art Gallery)

Dans ce tableau, Hogarth s’inspire d’un poème satirique de Pope, qui se moque des poètes médiocres. On y voit un modeste grenier, au mobilier sommaire et aux placards vides, qu’occupe un poète avec sa femme. Celle-ci raccommode un costume, tandis que le poète, visiblement en mal d’inspiration, se gratte la tête. Derrière lui, un bébé pleure ; le chat, lui, reste immobile. Ce calme relatif est perturbé par une visiteuse qui semble être la propriétaire du logis et qui présente à l’épouse une ardoise avec la liste des dettes non réglées. Le chien de la logeuse profite de la porte restée ouverte et s’empare d’un morceau de viande qui se trouvait à proximité. La scène rappelle les tableaux hollandais d’intérieur.

William Hogarth affirmait qu’il voulait dépeindre « des sujets modernes et moraux » dont il écrivait vers 1730 que « c’était un domaine qu’aucun pays ni aucune époque n’avait encore tenté de défricher ». Si l’on examine toutes les séries de gravures exécutées avant Hogarth sur le thème des dangers des courtisanes, ou sur toute autre sujet équivalent, l’on peut à juste titre le considérer comme le précurseur du nouveau genre, par la complexité, non dénuée d’amertume, des drames anecdotiques qu’il met en scène, toujours imprégnés de préoccupations morales.

(Minneapolis, Institute of Arts)

Le tableau, une des premières toiles du peintre, montre l’intérieur d’une église. En haut à gauche, l’officiant lit son sermon ; au-dessus de lui, un clerc fait semblant d’écouter, mais fixe en réalité avec insistance le décolleté d’une fidèle, assise non loin de lui. Celle-ci s’est endormie en écoutant le discours soporifique du pasteur, tout comme les autres membres de l’assistance. À n’en pas douter, Dieu est absent de ce lieu. Le visage de la femme endormie est le seul à être peint de manière réaliste, les autres figures étant traitées en caricatures.

Dans ce tableau, Hogarth révèle d’une manière singulière son intérêt pour le monde des humbles. Exécuté sans doute à sa propre instigation, les six personnages (deux hommes, trois femmes, un adolescent) sont peints avec une grande attention portée à leurs traits singuliers, avec une bienveillance manifeste. Ils portent leurs habits de service, mais ce sont des êtres humains, au sens plein du terme.

De la scène au tableau : L’Opéra du gueux

Comme ceux des peintres rococo, ses tableaux étaient pour Hogarth des théâtres miniatures, où s’affichait le ridicule d’hommes et de femmes bien réels. Le théâtre officiel, de son côté, opérait la même révolution avec L’Opéra des gueux (The Beggar’s Opera) de John Gay, dont la première représentation eut lieu à Londres en 1729. Il s’agissait d’une satyre virulente des conventions chères à l’opéra italien, l’expression musicale de style rococo. Il est intéressant que Hogarth ait justement choisi de peindre une scène de la pièce ; Macheath, le héros-brigand, y est confronté à ses deux épouses ; le public est représenté à côté des acteurs. L’œuvre l’Opéra des gueux de John Gay établit la continuité entre le monde élevé de l’opéra et celui des bas fonds de Londres, peuplés de criminels et de mendiants, entre les mœurs des gentilshommes et celles des voleurs de grand chemin. Hogarth renforce cette proximité en représentant les personnages peu recommandables de la pièce aux cotés du public installé sur la scène et composé d’aristocrates reconnaissables par tous.

(Collection privée)

Hogarth et John Gay ainsi que Samuel Richardson créèrent un climat qui gagna graduellement toutes les couches cultivées de l’Europe, de la France de Diderot et de Rousseau à la Venise de Goldoni (et peut-être de Pietro Longhi) en passant par l’Allemagne de Lessing. La Pamela de Goldoni fut crée juste au milieu du siècle ; 1755 vit les premières expositions de Greuze au Salon et la publication de Miss Sara Sampson de Lessing.

Hogarth : Le Mariage à la mode

Les tableaux inspirés de scènes du théâtre contemporain, furent les premières peintures anecdotiques d’une carrière qui avait commencé par des portraits et des conversation pieces (La Famille Cholmondeley, 1732, Tate Britain) ; Hogarth exécuta ensuite des séries complètes de tableaux où des thèmes de son invention étaient abordés avec une profondeur qu’il l’éloignait de l’œuvre de Gay. C’est du moins dans cet esprit qu’il peignit ses séries célèbres, La Carrière d’un roué et Le Mariage à la mode. Ces tableaux témoignent d’un sens de l’observation féroce, assorti de la conviction légèrement naïve que l’humour peut mettre fin à tous les abus. On retrouve le programme optimiste de Fielding – « faire rire l’humanité de ses folies et de ses vices favoris pour l’en corriger » – mais la psychologie est réduite au minimum : on confond folie et marotte, et l’argent semble être la source de tous les maux. Même si le roué sombre dans la démence et si les mariés meurent prématurément, leur existence est auréolée d’un effrayant prestige. Illustrant les dangers de l’hédonisme, ils donnèrent en fait à Hogarth l’occasion de traiter de son thème favori. Dans Le Mariage à la mode représente diverses scènes de la vie moderne dans la haute société. Le sujet, un mariage malheureux entre la fille d’un riche mais avare marchand et échevin et le fils d’un comte désargenté, avait été suggéré à l’artiste par les faits divers du moment, mais aussi par la comédie du même nom de Dryden, et par une pièce de Garrick. Comme les œuvres étaient destinées à être gravées, et chaque estampe étant l’image inversée de la composition gravée dans la plaque de cuivre, la séquence d’événements et son sens de lecture sur les tableaux sont inversés par rapport aux estampes correspondantes.

(Londres, National Gallery)

Le tableau montre le comte exhibant fièrement son arbre généalogique remontant jusqu’à Guillaume le Conquérant ; il a posé son pied atteint de goutte – un signe de dégénérescence – sur un repose-pied orné de sa couronne. Derrière lui apparaît par la fenêtre un somptueux édifice de style néoclassique, inachevé faute de finances ; un créditeur présente au comte des factures. Mais sur la table figure devant celui-ci un tas de pièces d’or : il s’agit de la dot de la mariée que l’échevin, la figure à lunettes qui tient en main le contrat de mariage vient de lui remettre.

Un homme de loi murmure, doucereux, quelque chose à l’oreille de la fille de l’échevin, qui, d’un air indifférent, fait tourner son alliance autour d’un mouchoir. Le marié, aux airs de dandy, s’est détourné d’elle pour priser et s’admirer dans un miroir – mais aussi dans la gravure, pour nous amener a poser notre regard sur le tableau suivant. À ses pieds, un chien et une chienne enchaînés l’un à l’autre symbolisent la conditions malheureuse du couple. Sur les murs, d’horribles scènes de martyre dues à d’anciens maîtres italiens laissent présager une tragédie, tandis qu’une tête de Gorgone vocifère dans le cadre ovale, au-dessus du couple.

Le reste de la série relate les aventures pathétiques de ce couple mal assorti : l’époux fréquente une enfant prostituée et contracte une maladie vénérienne ; l’épouse s’endette en s’adonnant à des activités à la mode et prend l’homme de loi comme amant. Découvert dans une maison de rendez-vous avec la comtesse, l’homme de loi tue l’époux ; il est arrêté et exécuté. La comtesse, de retour dans la maison minable de l’échevin – où des peintures hollandaises montrent de pauvres gens, et où le chien meurt de faim -, s’empoisonne ; son père retire de sa main son alliance, et une domestique emporte l’enfant en pleurs, dont le pied invalide, muni d’un appareil orthopédique, renvoie à ses origines entachées.

À la suite de contrat devant notaire, où s’étalent complaisamment les attitudes, les faciès et les symboles grotesques, la comédie évoque l’ennui et l’adultère (voir la statuette du cerf au premier plan), la maladie, le duel, la mort. Les tableaux décorant le salon où a lieu l’intrigue représentent des scènes de séduction mythologique comme les amours de Jupiter et Io du Corrège.

Il y a plus d’enthousiasme que de mépris dans sa description des absurdités, des futilités et des bassesses de la société ; le plaisir du détail fait de chaque tableau un trésor d’allusions fines et perspicaces : Hogarth, comme Dickens, éprouve une fascination troublante pour tout ce qu’il se propose de condamner.

En dépit des costumes contemporains, la morale de ces récits est à la fois bourgeoise et désuète, Hogarth s’élève contre tous les extrêmes, ceux de la richesse et de la pauvreté, ceux du raffinement et de la vulgarité ; et il n’est pas toujours facile de deviner où, pour lui, se situe le crime le plus vil.

Hogarth : une conscience politique

William Hogarth se comporte en esprit libre, critique envers les institutions mais respectueux de la morale chrétienne. Il ne cache pas se sympathies pour les gens du commun, préférés aux détenteurs du pouvoir – sans pour autant se dresser contre ceux qui, clients potentiels, assurent ses revenus. Là encore, il cherche une manière utile d’agir sur la société. Pour échapper à la mainmise de ses riches clients, parmi lesquels la Cour royale, il tente de renforcer une autre source de revenus : la diffusion de gravures. Hogarth est en effet à l’origine d’une loi du Parlement (1734) qui interdit de faire des gravures à partir d’œuvres d’art sans le consentement de l’auteur. À ses yeux, remplacer le contrôle arbitraire des mécènes par la liberté du marché est aussi nécessaire que de substituer au pouvoir de la monarchie héréditaire celui d’un gouvernement issu des élections. Pour parvenir à ses fins en homme d’affaires avisé, il baisse les prix : « Dans l’espoir d’assurer à ces gravures un usage plus étendu, l’Auteur les a publiées de la manière la moins chère possible », écrit-il en 1751. Dans deux gravures destinées à une grande diffusion, La Ruelle du Gin et La Rue de la Bière, Hogarth agit d’une autre manière dans la vie publique de son pays : en participant à une campagne contre l’alcoolisme (les dégâts provoqués par le gin sont censés disparaître si l’on remplace cette boisson par la bienfaisante bière). À nouveau, il ne fustige pas les protagonistes qui s’adonnent à la boisson, mais les présente comme victimes de la société.

La vie politique contemporaine trouve un reflet plus complexe dans le dernier cycle narratif d’Hogarth. Quatre images d’une élection, sujet prosaïque s’il en est, traité sans doute pour la première fois dans un tableau. Hogarth réagit ici à un événement contemporain, les élections législatives de 1754, où s’affrontent libéraux et conservateurs. Il ne conteste pas cette pratique politique, mais dénonce la manière dont elle se déroule : les deux partis rivalisent en tentatives de corruption et d’intimidation sur les élections. La première image du cycle montre un banquet offert par les libéraux à leurs soutiens potentiels, lesquels ne pensent qu’à s’empiffrer. La seconde, La Brigue des votes, représente une scène se déroulant à l’auberge loué par les conservateurs. L’image suivante du cycle figure le lieu du vote. Les électeurs y sont amenés presque de force, le bureau est entouré d’une foule menaçante. Le dernier tableau nous confronte à la bagarre et au chaos qui ont suivi la victoire de l’un des candidats. Hogarth ne prend pas parti, il se contente de représenter la comédie humaine.

Sur le plan politique, Hogarth incarne le paradoxe que connaîtront beaucoup d’artistes d’époques plus récentes : une contradiction apparemment insoluble entre la sympathie qu’ils éprouvent pour les classes les plus humbles, les sans-droits et les sans-pouvoirs et la nécessité de vendre leurs œuvres a ceux qui peuvent les acheter.

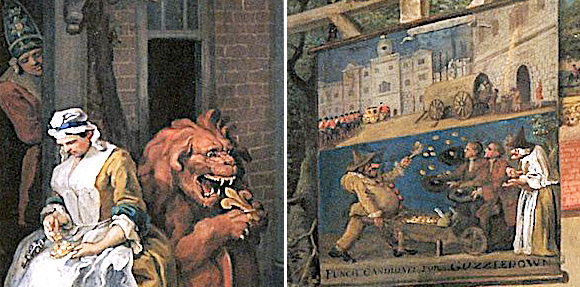

(Londres, Sir John Soane’s Museum)

Au centre, un fermier est courtisé par les représentants des deux partis, chacun d’eux lui propose d’une main un bulletin de vote, tout en lui glissant de l’autre main une bourse d’argent. L’enseigne de l’auberge, montre Punch qui jette des pièces d’or à ceux qui l’accompagnent.

Le lion britannique, symbole du pays, est réduit à un vulgaire siège installé devant l’auberge. Chaque détail du tableau est porteur d’un message spécifique, et pourtant l’ensemble forme un tout harmonieux.

Durant les dernières années de sa vie, au sommet de sa gloire et de son ascension sociale, Hogarth s’orienta toujours plus, également dans son activité artistique, vers de positions résolument conservatrices, en accord, du reste, avec l’évolution de la bourgeoisie intellectuelle de Londres.

Bibliographie

Laurent, Béatrice. La peinture anglaise. Le Temps éditeur, 2017

Todorov, Tzvetan. La Peinture des Lumières. De Watteau à Goya. Seuil, 2014

Hallet, Mark. William Hogarth, Hazan, 2006

Levey, Michael. Du Rococo à la Révolution. Thames et Hudson, 1989

Mandel, Gabrielle. L’Opera completa di William Hogarth, Milan, Rizzoli, 1974