La maniera moderna

L’évolution de la « manière moderne » est un style qu’on peut qualifier de « frondeur » et qui s’oppose à l’héritage élégant mais insignifiant laissé par le Quattrocento tardif.

Dans les années 1540, cette « manière » va devenir un « art officiel », un code formel qui s’impose dans toutes les cours d’Europe pour exprimer le goût « moderne » et transmettre, surtout à travers les portraits, une image immuable, intangible du pouvoir absolu. L’idéal aristocratique, l’étiquette de cour et la stabilité du pouvoir s’expriment en une forme figée, presque cristallisée. Il s’agit d’une véritable opération culturelle sophistiquée qui s’adresse à un public sélectionné et susceptible d’apprécier le charme froid des images « intemporelles » et idéalisées. La représentation naturaliste des personnages passera alors au second plan. La peinture adopte les codes d’un âge moderne qui est non seulement celui de la formation d’une nouvelle morale politique, sous l’œil de Machiavel, mais aussi d’un éveil de la conscience de soi-même. Dans ces conditions, le portrait exprime les transformations sociales et intellectuelles du siècle et ni les artistes, ni leurs commanditaires s’y trompent. D’autant que Florence n’est ni Venise, ni Rome et ses grands maîtres maniéristes que sont Pontormo, del Sarto, Bronzino ne donnent à leurs sujets ni la sensualité, ni l’expressivité tourmentée ou joyeuse d’un Titien ou d’un Lotto. L’intériorité de leurs personnages, bridée par les codes aristocratiques, ne se répand pas.

Vers 1508, après une floraison extraordinaire au tout début du siècle, sous les auspices du gonfalonier Soderini, la scène florentine perd ses principaux protagonistes : Raphaël et Michel-Ange répondent à l’appel du pape Jules II et partent pour Rome, Léonard retourne à Milan, Fra Bartolomeo s’établit à Venise. La mort de Sandro Botticelli en 1510 est le signal du changement de génération désormais inévitable.

Andrea del Sarto, le peintre parfait

Andrea del Sarto (1486-1530), que Vasari définit comme le peintre parfait, sert de « passeur » entre le style des grands maîtres et la « manière moderne ». Doué d’un talent exceptionnel pour le dessin, il ne fait qu’inaugurer le renouvellement de la tradition florentine, mais sa démarche est riche d’implications futures. En effet, ses élèves la développeront avec audace et constitueront le premier noyau de peintres maniéristes. Après son apprentissage chez Piero di Cosimo, copiste méticuleux des cartons de Léonard et de Michel-Ange, Andrea del Sarto ouvre son propre atelier en 1508, l’année où Michel-Ange et Raphaël quittent Florence. Grâce à cette circonstance, il obtint tout de suite une commande importante: le cycle de fresques du petit cloître des Vœux de l’église de la Santissima Annunziata. On y peut voir une évolution fine des grandes scènes décoratives de Ghirlandaio. Il accomplit un voyage de formation à Rome, où il peut admirer les œuvres les plus récentes de Raphaël, Michel-Ange et Sansovino, dont l’influence se reflète dans le décor monochrome très original du cloître du Scalzo. Cette œuvre marquera profondément le dessin florentin, désormais tourné vers la « manière moderne ». Il peint la Madone aux harpies (Florence, Galerie des Offices) en 1517, juste avant un bref séjour en France, dans le sillage de Léonard de Vinci et précédant Rosso Fiorentino, a la première école de Fontainebleau.

(Florence, Galleria degli Uffizi)

Coiffée d’un balzo en soie blanche et or elle porte une corbeille avec des fuseaux pour faire de la dentelle, suggère que la dame appartenait à une famille du patriciat florentin dédiée à l’industrie textile, alors en plein essor à Florence, où se produisaient des étoffes de luxe.

La peinture d’Andrea del Sarto ne se présente jamais comme particulièrement originale et innovante : toutefois, si l’on regarde attentivement ses œuvres on peut y trouver un réseau impressionnant de références à d’autres maîtres. Il saisit avec une grande sensibilité l’essence figurative de ses prédécesseurs et il réorganise les références stylistiques de la peinture florentine des années 1520-1530. Ses portraits évoquent Pérugin, Raphaël, Léonard et Michel-Ange, mais en même temps ouvrent la voie aux maniéristes.

(Londres, National Gallery)

Parmi les élèves d’Andrea del Sarto ayant participé à la décoration à fresque de l’Annunziata se distingue Jacopo Carlucci, dit Pontormo, du nom de son village natal près d’Empoli (1494-1556). Pontormo s’exerce avec insistance, voire acharnement, dans le dessin et dans l’étude des gestes et d’expressions. Si chez Andrea del Sarto on remarque un premier changement dans la façon d’appliquer la couleur par rapport à la tradition du Quattrocento, chez Pontormo l’étalement de la couleur, volontairement froid, dépourvu de tout naturel, souligne la cérébralité aigüe et l’aspect ouvertement artificiel de la composition. Dès ses première œuvres, cet artiste manifeste la volonté de charger les personnages d’expressions, en se détachant ainsi de la tradition de l’ »indéfini psychologique » inaugurée par Botticelli et Pérugin. Pour cela, Pontormo n’hésite pas à se servir de références figuratives nouvelles, telles que les gravures de Dürer, et à poser ses expériences bien au-delà de celles de son maître.

Jacopo Pontormo

(Lucques, Museo Nazionale du Palazzo Mansi)

Jacopo Pontormo était renommé pour ses études psychologiques subtiles et complexes; ici, a voulu transmettre l’arrogance naïve et la vulnérabilité de la jeunesse dans ce jeune fantassin debout, son menton levé dans une attitude de défi. Il tient une hallebarde de la main droite, et l’autre appuyée sur sa hanche. La médaille accrochée au béret représente le combat entre Hercule et Antée. Peintre de cour auprès du duc Cosme de Médicis, Pontormo fut le pionnier du style maniériste à Florence, initiant un nouveau type de portrait sophistiqué dans lequel l’élégance et la réserve aristocratique jouent des rôles clés. L’identification du personnage n’est pas clairement établie ; pour certains il s’agit de Cosme Ier de Médicis (Keutner, Forster, Cox-Rearick et Costamagna) alors que pour Berti ce serait Francesco Guardi, un jeune noble florentin.

Vers 1540, tandis que Pontormo s’isole dans son angoissante entreprise des fresques de San Lorenzo, que Vasari et Salviati partent souvent en voyage, que Michel-Ange semble vouloir s’établir définitivement à Rome – ce son les années de la réalisation du Jugement dernier de la chapelle Sixtine -, Bronzino est sans conteste le peintre préféré de la cour médicéenne et de l’aristocratie florentine. Apprécié aussi pour ses dons littéraires, il est capable d’élaborer des images allégoriques d’une stimulante complexité intellectuelle. Il alterne des portraits de plus en plus polis et cristallisés et décorations mémorables. Les fresques des villas des Médicis et l’aménagement des appartements des grands-ducs dans leur résidence du Palazzo Vecchio en sont un exemple.

Agnolo Bronzino et l’image du pouvoir

Suprême interprète de l’étiquette froide et rigoureuse du grand-duché de Toscane, Agnolo di Cosimo, dit Bronzino (1503-1572), traverse et influence l’histoire du maniérisme. Il accompagne le développement de ce mouvement, de ses premières rébellions contre les schémas de la peinture du Quattrocento à son affirmation comme « peinture officielle », jusqu’à sa mutation en style énigmatique d’une élite aristocratique et individuelle. Représentant type du milieu artistique florentin, Bronzino se forme auprès de Pontormo, dont il reste longtemps un proche collaborateur. En 1530, les della Rovere l’appellent à leur cour d’Urbino, où quelques années plus tard arrivera aussi Titien. C’est là que Bronzino commence une carrière de portraitiste où il excelle et qui le porte à élaborer un style personnel, loin de la manière de Pontormo. En effet, au soin presque obsessionnel du dessin qui caractérise les œuvres de son maître, Bronzino ajoute un traitement très particulier de la couleur qu’il étale de façon claire et compacte, presque émaillée. En 1539, à l’occasion des noces de Côme Ier et d’Eléonore de Toledo, Bronzino devient le peintre attitré des Médicis. Son art rigoureux, précis et raffiné offre l’image officielle de la cour grand-ducale. La manière inquiète et même tourmentée de Pontormo se transforme ici en noble et précieuse expression d’un pouvoir qui ne se soucie pas de la matière et se projette en dehors de la contingence temporelle. Parmi les nombreux portraits de la famille grand-ducale, celui d’Eléonore, vêtue d’une robe à la beauté éblouissante et représentée avec son fils, reste inoubliable.

Il s’agit d’une image impressionnante, magnétique, d’une froideur extrême et suggestive, la grande-duchesse se découpe sur un fond compact, lisse, dur et brillant comme un lapis-lazuli. Bronzino arrive même à contenir un élan de sympathie à l’égard de l’enfant, lui aussi figé dans une expression stupéfaite et artificielle : les yeux écarquillés, une petite main contractée le long du flanc, l’autre à la recherche impossible d’un peu de chaleur et d’affection maternelle.

Ornée d’or, de perles, de diamants, de rubis et d’émeraudes, la robe en brocart de velours de soie noir et crème, dont les motifs sont brodés en fils d’or et d’argent, reprend cette étiquette courtisane nécessaire à l’habillement d’une princesse espagnole devenue duchesse de Florence, tout en intégrant les normes iconographiques traditionnelles de l’effigie publique des princes européens.

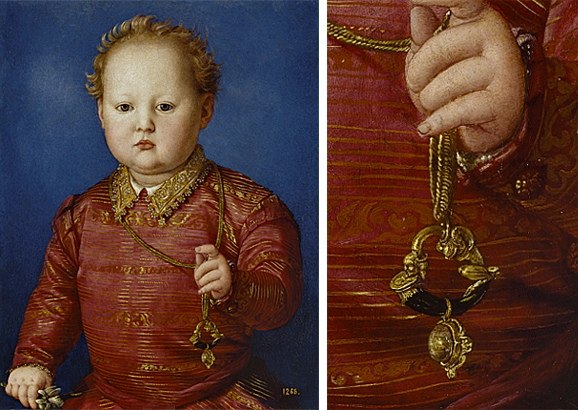

Si les portraits de Bronzino étaient loués pour leur fidélité au modèle, ils n’en participaient pas moins à ce que le théoricien Lomazzo appelait un « portrait intellectuel ». Les effigies d’Eléonore de Toledo, n’échappent pas à cette forme de réification, pas plus que celles de ses enfants, ainsi que le montre par exemple le portrait de Jean de Médicis. En effet, on retrouve la même finesse immobile et intemporelle dans les différents portraits de la famille du grand-duc. En renonçant à toute recherche capable d’évoquer la vitalité des modèles, il présente ses personnages comme des expressions raffinées d’une « idée mentale » transcendante. Bronzino n’a étrangement réalisé qu’un seul portrait de Cosme Ier, où il apparaît comme reclus dans une armure resplendissante.

Les Médicis de Florence, utilisèrent les artistes pour asseoir leur légitimation et leur puissance. Portraits peints ou sculptés étaient destinés à célébrer la grandeur militaire des chefs d’armée autant qu’à affirmer son rang par des mises en scène où l’harmonie des visages, la richesse de l’apparat et le décorum se substituaient à la vérité des traits. À la cour, Bronzino règne en maître. Son art consommé du portrait en même temps que ses talents de peintre d’histoire lui vaut les faveurs du duc et de sa famille.

(Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza)

Après l’assassinat en 1537 d’Alexandre de Médicis, le jeune Cosme Ier (1519-1574) lui succède. Entre son jeune âge et l’hostilité de la population, la légitimé du duc apparaît pour le moins fragile. De nouveau, l’imagerie à connotation militaire est convoquée pour tenter d’assoir plus fermement son pouvoir. Pendant vingt ans, l’image du condottiere en armes reste prégnante dans les portraits de Cosme. Les nécessités politiques, qui semblent imposer ce parti visuel, s’estompent à mesure que le pouvoir médicéen s’affermit. Arrivé à l’âge de quarante ans, Cosme Ier, sûr de son autorité, abandonne l’armure et se fait plus volontiers représenter en costume civil.

Exécuté probablement à titre posthume, il s’agit d’une fille illégitime de Cosme I de Médicis, née de mère inconnue et morte à l’âge de cinq ans, avant le mariage avec Eléonore de Tolède. L’enfant porte un pendentif en or avec le portrait de son père.

(Madrid, Museo del Prado)

Troisième fils de Cosme et Eléonore de Médicis, l’enfant porte un hochet en forme d’amulette, qui représente une harpie accrochée à une corne d’abondance. Ce genre d’amulettes étaient utilisées par les femmes napolitaines pour protéger leur grossesse, il aurait pu être donné à Garzia par sa mère, Eléonore, ou par son grand-père, Don Pedro de Tolède, vice-roi de Naples. Dans son autre main, l’enfant tient un fleur d’oranger, symbole de la pureté et de l’innocence de son âge.

Ce son justement les portraits des grands-ducs de Toscane qui constituent l’exemple de l’idéal aristocratique. Cet idéal se traduit en une réduction drastique de la mimique faciale et de la gestualité : la retenue et l’éducation imposent des limites sévères aux poses, aux attitudes et aux expressions. On considère – et cela pendant des siècles – les sentiments « extrêmes », tels les pleurs et le rire, comme inconvenants et indignes pour un aristocrate, et on le confine dans la sphère de la caricature et de la satire sociale. Les jeunes aristocrates à l’air mélancolique, la joue appuyé sur la paume de la main, représentés par Giorgione et Moretto da Brescia au début du Cinquecento, ont presque disparu des portraits de la « manière moderne ». Il s’agit bien évidemment d’une simplification, mais il est difficile de ne pas subir le charme intemporel des portraits maniéristes, un charme à faire frissonner.

Élévation, autocontrôle, sobriété, sévérité, détachement : tout sentiment est contenu et filtré par le masque immobile de l’aristocratie. Un phénomène de première importance se produit dans l’histoire du portrait. Alors que les courants picturaux de la Renaissance vénitienne et lombarde ont emprunté la voie de l’expression des « mouvements de l’âme », de l’illusion de la présence vivante et quasi cordiale du personnage, représenté dans son exubérance physique et avec ses troubles intérieurs (Léonard, Titien), en Italie centrale on élabore un portrait aristocratique dont le schéma est opposé. Grâce à l’affirmation du maniérisme dans les cours européennes, ce dernier modèle dominera et restera jusqu’au XIX siècle. On le retrouvera dans les austères portraits espagnols, dans ceux du temps de l’absolutisme et des Lumières, du « réformisme éclairé » et des révolutions ; il est encore intact lors de la diffusion du néoclassicisme et à l’époque victorienne.

Bronzino : Portrait d’une dame à la robe rouge

Parfois qualifié de « sec et déplaisant », le style des portraits de Bronzino est lisse et brillant, orfévré, comme taillé dans une pierre précieuse. La fixité des attitudes et l’ivoire marmoréen des chairs, les figures le plus souvent sur un fond neutre, enserrées dans des lourds vêtements qui abolissent la forme, exhalent une impassibilité impénétrable. Comme le révèle l’historien marxiste Arnold Hauser, le « visage chez Bronzino n’est manifestement pas le miroir de l’âme mais son masque ». Tel n’est pas encore tout à fait le cas de cette dame au petit chien (Portrait d’une dame à la robe rouge), premier portrait d’apparat de l’artiste, qui conserve une expression franche et spontanée. Le modèle est encore mal identifié ; il s’agirait soit de Francesca Salviati, femme d’Octave de Médicis, soit de Maria Salviati, mère de Cosme Ier. Son visage est tourné vers le spectateur, et le col du chemisier donne l’impression de se déboutonner sous l’effet de cette rotation, accentuant le naturel de la pose. Le rouge intense – couleur des princes au XVIe siècle – de la robe est marqué de plis artificiellement construits par des variations de couleur évoquant la manière de Pontormo, auquel d’ailleurs on n’a pas manqué d’attribuer le tableau. Jusqu’en 1530 en effet, Bronzino confond son art avec celui de son maître, au point de rendre les peintures respectives des deux artistes difficiles à identifier. Allégorique ou non, la présence de l’épagneul aux côtés de la dame dénote d’un goût répandu en Italie centrale pour ce chien de compagnie.

Agnolo di Cosimo, dit Bronzino

(Francfort/Main, Städelsches Kunstinstitut)

Chef-d’œuvre inquiétant et glaçant, même le petit chien doit se soumettre à une pose contrôlée. Comparée à la Dame à l’hermine, peinte par Léonard quarante ans plus tôt, le tableau de Bronzino est une démonstration éloquente du caractère radical de ses propositions et du maniérisme en général, même par rapport à la tradition toscane du dessin.

Le maniérisme se développe, non seulement à Florence et à Rome mais dans les régions septentrionales de la Péninsule où dans certains centres il élabore des solutions figuratives très intéressantes. Parmi les portraitistes du maniérisme émilien, il faut rappeler Parmesan, peintre au talent extravagant et expérimentateur de courageuses déformations visuelles.

Bibliographie

Schneider, Norbert. L’art du portrait. Flammarion. Taschen, Londres, 1994

Gigante, Elisabetta. L’art du portrait : histoire, évolution et technique. Hazan. Paris, 2011

Pope-Hennessy, John. El retrato en el Renacimiento. Madrid, Akal/Universitaria, 1985

Collectif. Le portrait. Paris. Éditions Gallimard, 2001

Pommier, Edouard. Théories du portrait. Paris. Gallimard, 1998