Les grands centres de création

Dans les grands centres de création, des échanges fructueux émanent des chantiers où se rencontrent les artistes. Leur grande mobilité engendre une circulation des idées et des formes qui contribue à assurer une unité dans les recherches plastiques. Des grands chantiers de Rome à Assise aux foyers stimulants de Florence et de Sienne, le renouveau artistique est diffusé sous l’impulsion des initiatives ecclésiastiques et laïques. Poussée par le conflit qui l’oppose à l’empereur, la papauté se lance dans une politique de prestige destinée à affirmer sa prééminence. Vers 1300, grâce au mécénat du pape Nicolas III (1277-1280), puis de Boniface VIII (1294-1303), Rome devient le lieu d’une effervescence artistique intense à laquelle met fin l’exil en Avignon (1309-1376). Mais le véritable foyer d’élaboration et de diffusion de ce langage figuratif est la basilique Saint-François d’Assise (1182-1226), élevée à la gloire du saint peu après sa canonisation (1228). Ce sanctuaire est constitué de deux églises superposées, successivement consacrées en 1230 puis en 1253. Grâce au soutien intéressé de la papauté, elle représente le chantier le plus important d’Occident. De 1260 à 1330, les meilleurs maîtres s’y côtoient et s’y succèdent, exécutant différents cycles peints qui aujourd’hui, encore posent des problèmes de chronologie et d’attribution.

(Assise, Basilique inférieure de Saint-François)

Le Christ domine par sa taille toutes les autres figures. Son corps blanc créait jadis un contraste encore plus net avec ses compagnons dont la plupart, à l’origine étaient vêtus de bleu. Appliqué à sec, ce pigment bleu s’est écaillé. Usant d’un réalisme corporel encouragé par la méditation franciscaine, Pietro a imaginé les filets de sang ruisselants des mains et des pieds du Christ et formant, en se rejoignant, une tache complexe. L’auréole du Christ se mêle à celle de sa mère au moment où elle appuie sa joue contre son front et lui passe la main dans les cheveux. Bien que repeint à de nombreuses reprises, les superbes rythmes cursifs de la fresque sont encore évidents sur les deux visages.

Le Trecento à Rome

Ce qui semble caractériser l’histoire de la peinture romaine, ce sont les difficultés et, finalement, l’impossibilité rencontrée à y installer une « école » picturale, au Trecento comme au Quattrocento. Le départ était pourtant favorable. Les cycles romains de Pietro Cavallini (mosaïques de Santa Maria in Trastevere vers 1292, fresques de Santa Cecilia en 1295), précèdent à peine l’élection d’un grand pape, Boniface VIII (1294-1303) qui réussit à attirer à Rome les esprits les plus vivants de la Chrétienté et à faire du jubilé de 1300 l’un des plus mémorables de l’église romaine. Or l’œuvre de Pietro Cavallini est presque plus moderne que celle de Cimabue, son contemporain ; les exemples de la sculpture romaine de l’Antiquité tardive y sont bien compris, et ce qui était une tradition locale quelque peu isolée et passive se transforme en position culturelle consciente : solennité et dignité « antique » magnifient les figures, tandis que la couleur est traitée dans le sens de la masse. La peinture réussit à rejoindre la majesté d’Arnolfo di Cambio, sculpteur florentin venu à Rome avant la fin du siècle, avait sans doute donné l’exemple. Ce qu’inaugure le Romain Cavallini, c’est pratiquement une alternative à la « grande manière » de Giotto et les conséquences s’en feront sentir au loin, jusque dans l’école de Rimini. La tradition locale se renouvelle donc d’elle même au début du Trecento ; elle est enrichie par la venue des grands: c’est à Rome que Giotto laisse la fameuse « Navicella« , aujourd’hui perdue mais qui, pour deux siècles, a constitué le chef-d’œuvre peut-être le plus admiré de l’artiste.

C’est à Rome, à la fin du XIIIe siècle, dans l’œuvre de Jacopo Torriti et de Pietro Cavallini, qu’apparaissent les premiers ferments d’une nouvelle vision picturale. Employés à la restauration des décors paléochrétiens qui ornaient les grands sanctuaires romains, ces artistes puisent au contact d’un art antiquisant les ressources nécessaires pour dépasser la solide formation dont ils ont hérité de Byzance. À l’église Santa Maria Maggiore, Jacopo Torriti exécute en 1295 une mosaïque absidiale où les génies ailés et les dieux fleuves accompagnant le Couronnement de la Vierge témoignent d’une méditation des exemples de l’Antiquité. L’œuvre de Pietro Cavallini est davantage novatrice. Dans les mosaïques ornant la partie inférieure de l’abside de Santa Maria in Trastevere (1291), les scènes de la Vie de la Vierge suivent un schéma iconographique traditionnel, mais la fluidité des étoffes, la dignité classique des figures et l’interprétation plus cohérente de l’architecture préfigurent l’avenir. Les fresques de Santa Cecilia in Trastevere (après 1293), dont il ne subsiste que les fragments d’un Jugement dernier peint au revers de la façade, marquent l’aboutissement d’une recherche centrée sur la plénitude des volumes. Le Christ Juge et les apôtres qui se tiennent à ses côtés sont savamment modelés par un dégradé délicat que leur confère une monumentalité surprenante. La rencontre probable avec Arnolfo di Cambio, qui travaille dans la même église, a pu être déterminante. En 1308, l’invitation de Cavallini à la cour de Naples atteste qu’il jouit alors d’un grand prestige.

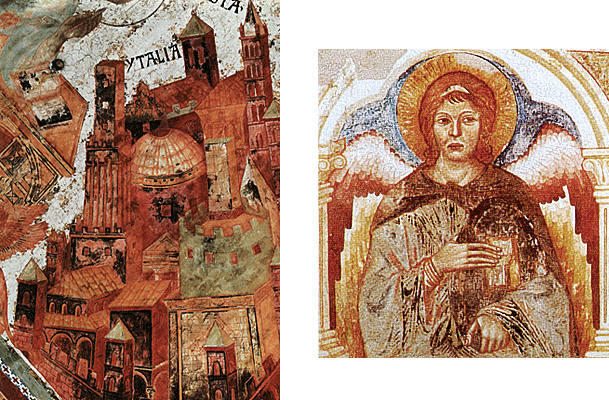

(Rome, Santa Maria in Trastevere)

Dans cette mosaïque commandée par Pietro di Bertoldo Stefaneschi, l’on peut lire, sur une inscription fragmentaire, le nom de C. et la date de 1291. C’est dans les éléments architecturaux que la tridimensionnalité et l’espace est particulièrement évidente ; les figures sont rendues avec un sens plastique très fort. L’emploi de couleurs délicates, le rose, le blanc et le bleu, évoque la peinture antique. Les mosaïques du Trastevere marquent, subtilement, le passage du byzantinisme à un « réalisme » nouveau. La technique employée semble imposer une immobilité hiératique, or Cavallini introduit le mouvement dans la pose des personnages : les hommes ont un geste d’offrande, les femmes une attitude plus personnalisée et leur alternance crée une animation relative de mouvement. Mais, surtout, la petite taille des cubes de la mosaïque autorise une subtilité plus nette des rythmes colorés (ombre de la robe du prêtre, travail du drapé sur l’autel, modelé des visages).

Cavallini proposa un espace où les personnages, ayant retrouvé leur volume corporel, s’insèrent de manière libre et naturelle. Il effectua ce dépassement total de la tradition byzantine parallèlement à Giotto, et cela a posé, pendant très longtemps, le problème (diversement résolu par la critique) de cerner et d’interpréter les rapports et les contacts qu’entretinrent les deux maîtres.

Malgré l’absence de témoignages plus nombreux, il est certain que Rome, comme Assise, fut à l’époque un point de rencontre important entre artistes et un laboratoire d’expériences nouvelles ; même si l’influence de Giotto à Rome reste une question non résolue, il est difficile de croire que sa présence ait pu être ignorée. Le début du XIVe siècle ne marqua pas, bien entendu, une coupure par rapport au siècle précédent et si l’abandon de Rome par les papes fit, en effet, cesser les commandes dans le milieu pontifical, ce ne fut le cas des grandes familles, comme les Colonna ou les Stefaneschi. Des œuvres importantes furent réalisées dans les principales basiliques de la ville et, même durant l’exil des papes à Avignon, la basilique vaticane reçut de nombreux dons et fit l’objet de commandes.

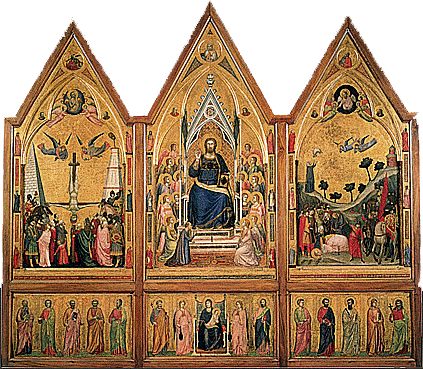

(Cité du Vatican, Pinacoteca Vaticana)

Il s’agit de l’œuvre plus importante parmi les peintures sur bois de Giotto. Le « Polyptyque Stefaneschi » fut exécuté pour le maître-autel de la basilique Saint-Pierre à Rome, mentionné comme une réalisation de Giotto dans la Nécrologie du cardinal Jacopo Stefaneschi qui le commanda. Peint sur les deux faces, dans le panneau central de la façade antérieure, le Christ est assis sur le trône, de face, comme une idole orientale, levant la main droite dans le geste de bénir et tenant de la main gauche le livre de la Révélation. Autour du trône, comme dans les Maestà du XIIIe siècle, il y a une multitude d’anges qui sont toutefois disposés d’une manière qui s’approche subtilement des nouvelles idées figuratives, avec l’ébauche d’un mouvement en cercle. Sur le verso du polyptyque, quatre solennelles figures d’apôtres debout servent de figures latérales pour le panneau du centre dans lequel saint Pierre est assis sur le trône dans la même attitude que le Christ (il est en effet son vicaire), avec à ses côtés deux anges, saint Georges et saint Sylvestre, tandis que devant sont agenouillés Célestin V (canonisé en 1313) et le cardinal Stefaneschi faisant le geste d’offrir le polyptyque.

La manière parfaitement calculée avec laquelle les espaces et les volumes se pénètrent les uns aux autres (surtout sur le Christ sur le trône et dans la Vierge de la prédelle), la préciosité chromatique continuellement exaltée, la fine élégance gothique de certaines figures et l’expressivité mystérieuse et comme subjuguée de certaines autres relient étroitement cette œuvre complexe aux fresques de la basilique inférieure d’Assise, dont elle répète aussi quelques idées, comme la figure féminine à gauche, dans la crucifixion de saint Pierre, qui porte un vêtement avec des plis à festons drapés sur la poitrine vus de profil, et reprend le geste et l’attitude de Marie debout derrière le saint Jean de la Crucifixion d’Assise.

La naissance du style naturel : Le chantier d’Assise (les années 1280 et 1290)

Vers 1280, au moment où des maîtres romains – parmi lesquels Torriti et peut-être Cavallini – se trouvent sur le chantier, Cimabue et ses élèves sont chargés de l’ensemble de la décoration du transept et du chœur de l’église supérieure. Ils succèdent au Maître de San Francesco, dont l’intervention dans l’église inférieure peut être située entre 1260 et 1265. Le programme complexe qui comprend des épisodes de la Vie de la Vierge, un cycle consacré aux apôtres Pierre et Paul, des scènes de l’Apocalypse, les représentations des évangélistes et deux gigantesques Crucifixion a sans doute été conçu par un théologien. Le soin apporté à la représentation tridimensionnelle des architectures, l’utilisation du trompe-l’œil, la charge émotionnelle des deux Crucifixions sont ici les principaux aspects du changement appliqué à la figuration. Dans l’église inférieure, une Maestà accompagnée des anges et de saint François, également attribuée à Cimabue, offre un remarquable portrait du saint empreint de vérité. Parmi les peintures de facture fort diverse apparaissant dans la nef, les scènes du Maître d’Isaac et le Second Cycle de saint François suscitent les hypothèses les plus contradictoires quant à la participation de Giotto. Les deux scènes bibliques sont proches de la vision antiquisante de Cavallini, qui semble faire défaut aux scènes hagiographiques. En revanche, les unes et les autres représentent le témoignage le plus net de l’introduction dans le monde visuel des « valeurs tactiles », à l’origine de la révolution picturale accomplie peu avant 1300.

Lorsque les pontifes franciscains Niccolò III Orsini (1277-1280) et Niccolò IV Masci (1288-1290) entreprirent de faire décorer la basilique Sait François d’Assise, ils firent appel aux meilleurs artistes de Florence et de Rome. Cimabue peignit à fresque le transept et le presbytère de l’église supérieure de l’église franciscaine. Il y représenta un cycle d’histoires mariales, évangéliques et apocalyptiques qui se dégrada malheureusement très vite de façon irréparable. Sur la voûte centrale, l’artiste réalisa les « Quatre Évangélistes » accompagnés de leurs symboles respectifs. Chacun est représenté devant la ville où il a rédigé son évangile. La vue de Rome est particulièrement significative. Elle est constituée de quelques édifices, enserrés dans les murs, dont la plupart sont facilement identifiables : à partir de droite, on reconnaît le château Saint-Ange, la pyramide de Caïus Cestius et l’ancienne basilique Vaticane avec ses mosaïques sur la façade ; à gauche, on voit le Panthéon, avec la tour des Milices à côté et, au-dessus, le Palais sénatorial avec les armoiries des Orsini.

Grâce aux commandes des franciscains, Assise devint le berceau de la peinture italienne ; l’église basse de la basilique peut être considérée comme une anthologie de la peinture du XIVe siècle (Trecento). Le culte de saint François et de saint Claire avait eu pour Assise un retentissement dans toute l’Europe, dans la mesure où elle était l’endroit où s’était déroulée la vie de François. En effet, le saint avait été canonisé dès 1228, deux ans seulement après sa mort et, tout de suite après, les travaux de la basilique avaient commencé, pour se terminer vers 1280. L’édifice, formé de deux églises superposées, à nef unique et à plafond voûté, fut le lieu de rencontre des tendances artistiques les plus avancées du XIIIe et du XIVe siècles. Au XIIIe siècle, les peintres italiens les plus novateurs vinrent à Assise pour décorer le lieu où reposait la dépouille du fondateur de l’ordre des Frères mineurs. Les fresques de l’église haute sont considérées comme l’œuvre capitale du XIIIe siècle : c’est là que se produisirent le processus d’humanisation des images du culte et la redécouverte de l’illusion d’espace, qui culminèrent avec le renouveau apporté par Giotto. Au début du XIVe siècle, les fresques de l’église haute étaient regardées comme l’œuvre fondamentale de la peinture moderne, passage obligé pour tout artiste, et les artisans formés sur le chantier d’Assise étaient réclamés dans les cités et les régions voisines. Ce fut le début d’une autre période d’intense activité artistique, avec la réalisation des fresques de l’église basse, qui avait été agrandie à la fin du siècle précédent. Dans les années 1310, tous les grands peintres de l’époque y travaillèrent : non seulement les disciples de Giotto, mais aussi les Siennois Simone Martini et Pietro Lorenzetti.

(Assise, basilique saint François, église supérieure)

Ésaü s’approche de son père pour le faire manger et recevoir sa bénédiction, mais le vieil Isaac, allongé comme sur un lit romain, le repousse car il a déjà béni son autre fils, Jacob. Derrière Ésaü, sa mère Rebecca, instigatrice de la ruse contra son époux mourant, observe la scène. On remarque ici des éléments très nouveaux, que ce soit dans la conception de l’espace en perspective ou dans le rendu des personnages, qui prennent des dimensions très importantes et ressemblent presque à des statues. L’originalité de cette œuvre a suscité de nombreux débats. Aujourd’hui encore, la critique est divisée sur l’attribution à Giotto jeune, à un maître anonyme, dit le Maître d’Isaac. Né vers 1265, Giotto pratiqua son art fort probablement avant la fin du XIIIe siècle. Bien que nous n’ayons aucune donnée certaine sur les débuts de Giotto et que cette question soit très débattue, toute une série d’indices nous permettent de situer dans les fresques d’Assise le point de repère le plus important de son activité de jeunesse.

vers 1290, Giotto,

(Assise, basilique San Francesco, église supérieure)

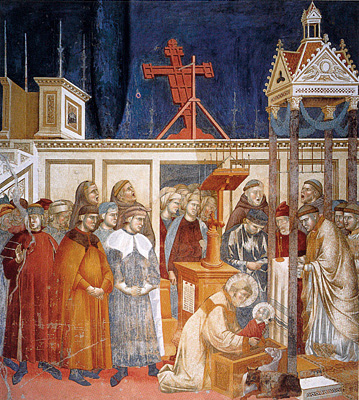

Ici, le peintre décrit l’épisode dans lequel saint François, pour célébrer Noël, avait demandé que figure la crèche. Alors qu’il tenait l’effigie de l’Enfant, un chevalier vit Jésus en chair et en os. La représentation des éléments architecturaux atteint ici une grande complexité, avec l’image de la croix peinte, inclinée en un raccourci audacieux, qui rend bien la profondeur de l’espace. Dans ce cycle de fresques, on peut observer ce qui a fait la renommée de Giotto : la perspective, la représentation d’objets d’usage courant, et les édifices.

Cette scène ainsi que la célèbre Prédication aux oiseaux, il faut certainement la considérer parmi celles que réalisa Giotto. La conception du paysage où apparaissent les habituels arbustes nains du maquis méditerranéen et la précision stupéfiante des détails dans la description du bât de l’âne est parmi les résultats les plus élevés de tout le cycle.

La maturité du style naturel : Peintures de l’église inférieure d’Assise 1290-1319

Pendant trente ans, de 1290 au pillage du monastère d’Assise en septembre 1319, la reforme des images resta son moteur essentiel. Car, à peine la décoration picturale de l’église supérieure était-elle achevée que l’on créait dans l’église inférieure les conditions pour de nouvelles campagnes picturales. Comme des notabilités ecclésiastiques désiraient être enterrées à proximité des restes de saint François, on éleva toute une série de chapelles secondaires. La première chapelle percée dans le mur frontal du transept droit fut acquise par le cardinal Napoleone Orsini, et consacrée à saint Nicolas, fut peinte par un élève de Giotto. Un autre élève de Giotto peignit la chapelle voisine, la chapelle Sainte Madeleine, offerte par l’évêque Teobaldo da Pontano. Représenter le mouvement n’était pas son point fort, par contre, il savait rendre le paysage environnant. Le nommé Maître de Sainte Madeleine réalisa le tour de force de condenser les différents sites d’un récit de voyage en un seul vaste paysage. La fresque est un modèle de peinture « savante ». Elle se base sur le texte d’une légende qui aurait pu fournir matière à un cycle remplissant toute une chapelle et évoque, avec un minimum d’indications de lieux et d’actions habilement arrangées, les traits essentiels de l’histoire, pour en faire la parabole des chemins tortueux sur lesquels Dieu accomplit des merveilles par l’intermédiaire de ses saints. La réalisation suppose un travail intellectuel accompli simultanément au niveau philologique et au niveau visuel.

Maître de Sainte Madeleine, (Assise, San Francesco, église inférieure)

La principale caractéristique qui attire le regard est la barque ventrue, sans voiles ni avirons, qui semble dériver du massif côtier, sombre et abrupt, vers le port, à droite, prise en remorque invisible par des anges qui la précèdent. Selon la légende, Madeleine et ses fidèles avaient été abandonnés en mer le long de la cote d’Asie Mineure et étaient arrivés à Marseille par la volonté de Dieu. Reconnaissables comme guides célestes par leur position au-dessus du phare, les deux anges se séparent. Tandis que celui de derrière se dirige ver la ville, celui de devant effectue un grand virage, dont le but, si l’on en croit la direction de son regard, est la petite île rocheuse, au premier plan à gauche. À cette manœuvre qui se déroule juste au-dessus du port, correspond la dérive des lignes directrices optiques qui vont en s’écartant, dans la zone de la jetée rocheuse. Les bords cintrés du môle du fond et l’orientation de la marche des deux petits porteurs, qui les secondent, dirigent les regards vers la ville.

Le Cycle de saint Martin, dans la chapelle de la grande nef du même nom, et le cycle de la Passion, dans le transept sud, sont attribués aux peintres siennois Simone Martini et à Pietro Lorenzetti. Ces attributions ont été faites sur une base stylistique et non sur une base documentaire. Dans les scènes des légendes de la chapelle de Saint-Martin appartenant au cardinal franciscain Gentile da Montefiore, c’était la simple mise en page des paroles qui importait, comme dans les scènes de la Maestà de Duccio. La tâche de Simone était rendue difficile dans la mesure où il dut répartir les dix tableaux de la légende sur de surfaces murales relativement étroites qui nécessitaient donc de formats assez petits, et qui s’inscrivent, de surcroît, dans des rectangles disposés verticalement. Afin de donner l’illusion de monumentalité en dépit de cette étroitesse, Simone Martini dut en partie employer nettement plus de la moitié de la hauteur du tableau pour la longueur moyenne de figures, et s’accommoder d’une minimalisation correspondante de l’espace figuré. Les résultats semblent avoir impressionné au vieux Giotto. Dans la scène de la mort, qui montra apparemment la voie à la conception de l’Ascension de Jean l’Évangéliste dans la chapelle Peruzzi de Santa Croce, la différence de taille entre les figures et l’architecture n’est pas absolument ressentie comme une disproportion. En effet, la grande salle du palais épiscopal est basse et a des arrières salles plongées dans l’obscurité, les arcades ont des rythmes dissonants, la partie gauche plongée dans l’ombre contraste avec la partie droite éclairée, et tout cela sert de salle d’échos adéquate pou répercuter l’accablement mêlé d’espoir de la communauté endeuillé.

Vers 1319, après l’achèvement des peintures de l’église inférieure, l’église San Francesco à Assise pouvait être considérée comme l’arsenal de paradigmes le plus moderne et le plus varié de tout l’Occident. Il renfermait tout ce qu’il faut à un artiste pour créer des univers picturaux réalistes : des modèles pour toutes les attitudes humaines, individuelles et collectives, toutes sortes de terrains, d’architectures intérieures et extérieures, du mobilier, des outils et ustensiles, des vêtements et des draperies, et quantité de nouveaux ornements, systèmes d’encadrement, combinaisons de couleurs et textures de surfaces. À eux seuls, les gestes du langage corporel quotidien, repris pour la première fois dans le langage élevé de l’art, représentaient une mine d’exemples considérable. Après le pillage d’Assise en septembre 1319, alors que la ville et son cupide dirigeant devaient supporter les conséquences de l’interdit que le pape avait lancé à leur rencontre (et qu’il annula seulement en 1352), San Francesco, cessa de donner de nouvelles impulsions artistiques à l’Occident. La ville dut céder son rôle de précurseur à Florence et à Sienne.

Cette scène est une succession d’inventions extraordinaires, depuis la procession des apôtres qui rencontre les habitants de la ville venus au-devant du Christ, disposés en deux groupes, comme les côtés d’un angle très ouvert dont le sommet, situé sur le point le plus proche du spectateur, est formé par le Christ qui avance lentement sur son âne ; dans cet angle l’on en voit un autre, exactement parallèle mais plus petit, formé par l’enchevêtrement des édifices de Jérusalem qui semblent sur le point de se précipiter au bas des murs, en un raccourci plein d’audace qui suit une ligne brisée et enveloppante et nous fait pénétrer au-delà des portes de la ville ; de la sorte l’architecture toute entière semble repousser le Christ en direction du spectateur, tandis qu’elle dilate la tridimensionnalité de l’espace. Le ciel n’est plus une toile de fond opaque et immobile, mais l’azur transparent qui entre dans la fenêtre géminée et dans la fenêtre à une ouverture de la tour rouge, pénètre entre les arcs-boutants du temple vert, s’insinue dans la dentelle des fines colonnes torsadées de la tour couleur lilas (l’on remarquera au passage ces accords de couleurs plein de fantaisie, aussi parfaits qu’inattendus). La fluidité des élégantes lignes du groupe d’enfants qui se déshabillent crée le rythme d’une danse calme et mesurée, sans pourtant jamais oublier des détails réalistes et pleins de tendresse, comme le petit enfant dans la tête surgit entre deux adolescents vêtus de bleu, comme dans l’ouverture d’un rideau de scène.