L’atticisme parisien

À partir de 1640 s’affirme auprès d’une élite parisienne, le souhait d’une peinture plus profonde, qui cherche à reproduire, non « les sujets particuliers, mais l’espèce de chaque chose en général », comme l’affirme l’Académie de Théophraste Renaudot en 1635. Parallèlement, les grands modèles de l’Antiquité ou de la Renaissance connaissent une large diffusion par la gravure, avec les Segmenta du peintre François Perrier, anthologie des plus célèbres statues antiques (1638), ou les Loges de Raphaël au Vatican gravées par Nicolas Chaperon (1649). La culture française elle-même connut une transformation rapide et profonde dans les années qui suivirent le retour de Vouet à Paris (1627). Et ce fut l’évolution de la langue elle-même qui établit le paradigme qui allait être adopté par les arts visuels. C’est sans doute en 1641-1642, lors de la décoration du noviciat des Jésuites, fondé par Sublet de Noyers, un proche de Richelieu qui lui confia la « politique artistique » du royaume, que se manifeste visuellement ce nouveau courant de peinture auquel on donne aujourd’hui le nom d’atticisme parisien, nom que Jacques Thuillier allait attacher avec bonheur au classicisme français de l’époque.

(Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage)

Ce que Jacques Thuillier a qualifié d’atticisme chez les peintres Le Sueur ou Laurent de La Hyre filtré dans le goût romain de l’époque ce qui peut le mieux s’accorder à la volonté classique de la cour de France : les sujets profanes et les sujets sacrés sont traités selon la nature des objets représentés, mais dans un style qui atténue subtilement l’écart entre le charme, mais pudique d’une Vénus et la douceur, mais austère, d’une Vie de saint Bruno. Dans cet « atticisme Richelieu », un goût français prend conscience de soi. Le mythe d’une répétition française du siècle d’Auguste a pu soutenir son apparition. Le goût français, en dépit de ses sources latines, est une version originale, moderne et chrétienne, du goût attique des Anciens : un classicisme non d’imitation pédante, mais de fraîcheur inventive et de jeunesse retrouvée.

François Perrier (Paris, musée du Louvre)

Pendant le second séjour de Perrier à Rome, période pendant laquelle le goût évolua considérablement et où il se plongea dans l’étude de l’Antiquité, son style devint plus rigoureux et plus classique, comme en témoignent les scènes mythologiques qu’il peignit ensuite à Paris à l’Hôtel Lambert pour le cabinet de l’Amour.

Le mécénat des arts en France

Ni dans la haute bourgeoisie parlementaire, ni dans l’aristocratie d’épée, l’une érudite et austère, l’autre attachée au genre de fêtes physiques qui compensait le mieux la cruauté des guerres civiles, la vocation au mécénat des arts de la vue n’allait de soi au XVIIe siècle en France. Or, la peinture a besoin d’un milieu d’amateurs nombreux, éclairés, éduqués à goûter et comparer les talents, tel que lui avait offert la Florence des Médicis, la Rome de Léon X et de Clément VII, la Venise des gentilshommes marchands. Ce n’était pas non plus, avant 1630, chez les doctes parlementaires ni dans la noblesse de naissance que se remarquait l’esprit de collection : or, pour un peintre humaniste tel que Poussin ou Stella, la fréquentation assidue de galeries, ou d’avisés collectionneurs qui ont rassemblé des sculptures antiques et des tableaux de la Renaissance italienne, semblait indispensable à l’exercice de son art. Les grands programmes de la peinture parisienne sous Louis XIII et Anne d’Autriche, en dehors des commandes pour le Louvre, le palais du Luxembourg ou le palais Cardinal, ont pour théâtre, les nouveaux hôtels édifiés par des mécènes de fortune récente. Un des mécènes les plus attentifs du vieux Poussin sera un banquier parisien, Pointel (Eliézer et Rébecca, 1648). La Renaissance de la peinture française au XVIIe siècle est liée au « décollage » économique du royaume autant qu’à la réussite politique de la monarchie.

Il est probable que le modèle des Médicis, ducs à Florence, papes à Rome, reines en France, a joué aussi pour les particuliers, grands seigneurs éclairés tels que le duc de Liancourt et surtout gens de finances haïs par l’opinion publique, mais assez sûrs du pouvoir de l’argent pour le faire servir à un luxe princier.

(Hartford, Wadsworth Atheneum)

Pour percevoir toutes les résonances de l’atticisme de Le Sueur, il faut se souvenir qu’il était intime ami du plus célèbre luthiste français de l’époque, Denis Gaultier, avec qui il s’est représenté dans la Réunion d’amis du Louvre. Tous deux avaient pour mécène Anne de Chambré, trésorier de guerres de Louis XIII qui commanda le magnifique manuscrit intitulé La Rhétorique des Dieux, où un recueil de pièces de Gaultier est illustré par Le Sueur. La dialectique, qui avait fait la vitalité de la culture romaine, entre l’art officiel et l’art des mécènes privés, se répète à Paris. Anne de Chambré, comme les Chanteau, Fréart de Chambray, Pointel qui, de Paris, seront les vrais mécènes du grand Poussin de la dernière période, est le type de ces amateurs fortunés et éclairés sans lesquels il n’y a pas jusqu’ici d’exemple de grand art profane.

L’homme qui, au centre du tableau, tient un compas est sans doute Anne de Chambré, trésorier de la Guerre. Les autres sont ses amis : le célèbre luthiste Denis Gaultier. Le Sueur lui-même à gauche à l’âge de vingt-quatre ans environ, un officier inconnu au premier plan à droite et un autre personnage non identifié représenté comme un chasseur (Adonis ou Méléagre) avec son chien, à gauche.

Chaque figure est associée à une vocation particulière, mais chacune est en même temps une allégorie des sens : la vue (le peintre), le goût (le serviteur apportant des fruits), l’odorat (le chasseur avec son chien) et le toucher (le soldat qui tient l’étendard). Toutes entourent le géomètre, qui représente la Raison, ou le « sens commun » évoqué par Descartes au début de son Discours de la méthode quelques années auparavant.

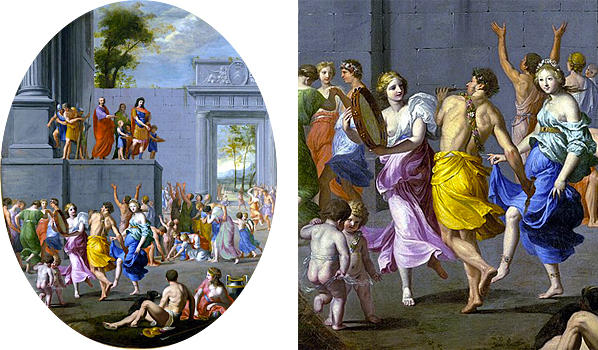

En fait, comme d’ailleurs chez Le Sueur, il n’y a pas un style de La Hyre ; pénétré de la notion classique du decorum, il sait, à l’intérieur d’un goût formé par Fontainebleau, affirmé par l’exemple de Poussin, s’adapter aux sujets traités, et aux diverses orientations de la curiosité et du goût chez les mécènes pour lesquels il travaillait. Cette ductilité, en même temps que cet atticisme, sont également remarquables chez Jacques Stella, l’ami et correspondant de Poussin. Son Allégorie de Louis XIII et de Richelieu (La Libéralité de Titus, Cambridge) dont l’académisme officiel rappelle les allégories analogues d’Antoine Caron, le peintre d’Henri III. Le peintre s’est fait le docile interprète de la pensée de Richelieu et du mythe monarchique de la France héritière de la grandeur romaine. Richelieu-Mécène et Louis XIII-Auguste apparaissent ici en majesté, ressuscitant le chœur des Muses et les plaisirs de la paix.

Dans cette toile, Louis XIII endosse le rôle de l’empereur romain Titus, avec à ses côtés Richelieu. Le figures qui dansent font écho à un motif récurrent dans les autres toiles ornant le cabinet du Roi au château Richelieu : les peintures provenant de l’ancien studiolo d’Isabelle d’Este à Mantoue, et les Bacchanales commandées à Poussin.

Les Mays de Notre-Dame

A partir de 1630 et jusqu’en 1707, les maîtres orfèvres de Paris commandèrent chaque année à un peintre un grand tableau qu’ils offraient à la cathédrale Notre-Dame au mois de mai, le mois de la Vierge ; au total, soixante-seize toiles furent offertes à la cathédrale, où elles furent accrochées dans la nef. Les commandes étaient souvent passées à des peintres encore jeunes, au moment où ils entraient dans leur maturité, et le May était pour eux une occasion exceptionnelle de montrer leur talent. Bien que cette collection soit aujourd’hui dispersée, et que bon nombre de toiles aient été perdues ou soient en mauvais état, elle conserve un très grand intérêt historique, puisqu’elle nous permet suivre non seulement la cote de certains artistes, mais aussi l’évolution du goût artistique. L’immense Saint Paul à Éphèse (1649) de Le Sueur était un May et fait ouvertement référence à un carton de Raphaël, Saint Paul à Athènes. La Hyre réalisa deux toiles, Saint Pierre guérissant avec son ombre (1635) et La conversion de saint Paul (1637). Ces deux toiles furent offertes à Notre-Dame en tant que « Mays », preuve du prestige considérable dont il jouissait déjà ; celui de 1642, Saint Pierre prêchant à Jérusalem, fut exécuté par Charles Poerson, un élève de Vouet. Le May de 1643, dans un style plus baroque, fut l’œuvre de Sébastien Bourdon. Celui de 1644, exécuté par Michel Corneille le père, lui aussi formé à l’atelier de Vouet, s’inspire déjà des cartons de Raphaël, cinq ans avant Le Sueur.

Eustache Le Sueur (Paris, musée du Louvre)

Le sujet de cette immense toile est la prédication du saint à Ephèse, où l’apôtre guérit les malades, chassa les esprits malins, convertit au christianisme et, dans la scène représentée ici, persuada les magiciens d’apporter leurs livres occultes et de les brûler. La toile fait ouvertement référence à un carton de Raphaël.

C’est dans les années suivantes, et jusqu’à sa mort précoce en 1655, à l’âge de trente-huit ans, que le style de Le Sueur mûrit, sous l’influence de Raphaël et de Poussin. Cette œuvre, commandée par les maîtres orfèvres de Paris fut exposée dans la nef de Notre-Dame.

Jacques Stella

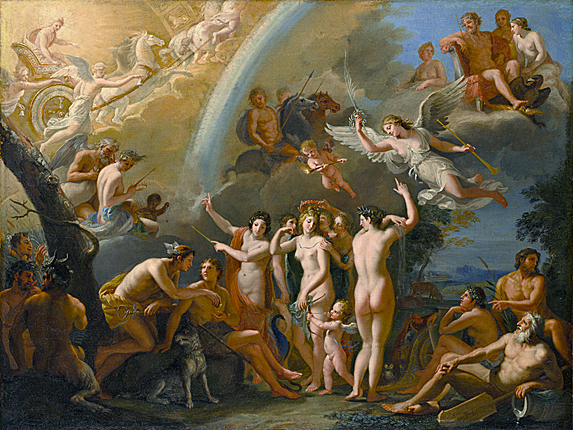

Jacques Stella (1597-1657), grand ami et admirateur de Poussin, lors de son séjour à Rome, avait reçu une invitation du roi d’Espagne à venir travailler pour lui mais Richelieu lui ordonna de rester en France et lui accorda des appointements royaux ainsi qu’un appartement au Louvre. Marqué par les œuvres de Raphaël et du Dominiquin, son style peut sembler parfois éclectique, il est en tout cas puissant et délicat (Jugement de Pâris, 1650, Hartford, Ct.), il s’apparente plutôt à La Hyre et à Le Sueur qu’à Vouet et laisse entrevoir le néoclassicisme. La Clélie passant le Tibre est caractéristique de son style, par la gamme froide de son coloris, les inflexions raffinées de ses formes et l’élégance chaste. Dans La Vierge et Joseph retrouvant Jésus parmi les docteurs (1642), tout en adoptant les mêmes éléments de base, Stella donne à Vouet une leçon de composition classique : tout d’abord, éviter de surcharger la toile de figures ; définir avec précision l’espace dans lequel les figures évoluent ; s’assurer que l’architecture du temple est plausible du point de vue archéologique ; enfin, et surtout, réfléchir au sujet, songer à la façon la plus économique de raconter l’histoire, et rechercher l’expression juste au lieu d’avoir recours à un répertoire d’attitudes et de gestes qu’une utilisation répétée et automatique vide de sens.

(Les Andelys, église Notre-Dame)

Avec le Massacre des Innocents de Princeton et le Jugement de Pâris d’Hartford, Stella apparaît sous l’influence impérieuse de son ami Poussin, participant avec lui à l’effort pour donner à la peinture française le grand style de la peinture d’histoire, mais échappant moins sûrement que lui à une certaine froideur pédante.

Laurent de La Hyre

Le premier peintre autre que Champagne ou Stella à avoir incarné le nouveau style fut Laurent de La Hyre (1606-1656), qui n’avait jamais été un élève de Vouet, ni même été influencé par lui. En effet, après un apprentissage précoce auprès de son père, La Hyre alla étudier un certain temps à Fontainebleau, puis passa quelques mois auprès de Lallemand avant d’entamer une carrière indépendante. Comme d’autres artistes de l’atticisme parisien, et à la différence de presque tous les peintres importants qui le précédèrent et lui succédèrent, La Hyre ne se rendit jamais en Italie. Une sincérité attachante se dégage de son œuvre, et la variété, l’étendue et l’évolution de sa production se révèlent impressionnantes. En 1648, La Hyre fut l’un des membres fondateurs de l’Académie et la même année, il peignit l’Allégorie de la régence d’Anne d’Autriche en l’honneur de la protectrice de la nouvelle institution. Son style atteint sa maturité au cours des quinze dernières années de sa vie, quand il met en scène ses formes classiques avec de plus en plus d’assurance dans des décors mêlant nature et architecture, comme l’un des chefs-d’œuvre de cette période, La Mort des enfants de Béthel. La violence intrinsèque du sujet est distillée dans une scène de deuil très calme. La toile fut peinte pour le collectionneur Claude Héliot, ancien élève des jésuites, qui avait voyagé en Italie – où il avait pris à peindre -, et qui est sans doute à l’origine de ce sujet insolite.

(Arras, musée des Beaux-Arts)

Des enfants de la ville de Béthel se moquèrent un jour du crâne chauve du prophète Élisée, qui les maudit. Deux ours sortirent alors des bois et tuèrent quarante-deux d’entre eux. Les figures sont représentatives du style classique de la maturité du peintre (la jeune femme en bas à gauche est particulièrement belle) et elles sont peintes dans un paysage à la fois structuré et rendu solennel par d’imposantes ruines antiques.

Les musées américains possèdent des nombreux chefs-d’œuvre de Laurent de La Hyre. Outre ses deux allégories, L’Allégorie de la Musique (New York) qui faisait partie d’une série des Sept Arts Libéraux commandée par Gédéon Tallemant pour sa maison dans le quartier du Marais à Paris et L’Alliance de la Paix et de la Justice (Cleveland), le Job de Norfolk qui, avec son décor d’architecture classique, sa chorégraphie noble, atténuée par la simplicité pastorale, est l’antithèse de ce que faisait, à peu près au même moment, dans l’esprit caravagesque, un Georges de La Tour : le Job d’Épinal, de ce dernier peintre, saisit le héros biblique au plus fort de la déréliction alors que La Hyre ne veut le montrer qu’à l’heure de la réconciliation. Il faut souligner aussi l’élégance narrative de la toile qui illustre un acte de la tragédie de Panthée, que le poète Tristan l’Hermite fit représenter en 1638, et qui fut probablement commandée par un mécène privé, attaché à la fois à l’art du dramaturge-poète et à celui du peintre.

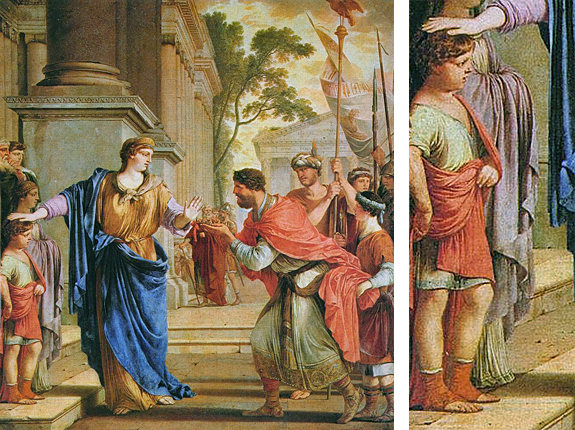

Mélomane comme Le Sueur, La Hyre bénéficia des recherches parisiennes sur l’optique et sur la perspective dont il était informé par son ami le mathématicien Desargues. Son classicisme sous l’influence de Poussin, prit même un caractère archéologique et savant, dont l’ambitieux tableau conservé à Budapest, Cornélie refusant la couronne de Ptolémée (1646), est le meilleur témoignage.

(Budapest, Musée des Beaux-Arts)

Le Sueur et la chambre des Muses

Initié très jeune à la peinture d’histoire, vers le milieu des années 1640, Eustache Le Sueur (1616-1655) commença à trouver son propre style, et à être déjà très demandé, travaillant simultanément sur deux projets : une série de tableaux sur la vie de saint Bruno, fondateur de l’ordre des chartreux et, dans un style tout à fait différent, le plafond du cabinet de l’Amour et la chambre des Muses, pièce de l’hôtel de Lambert de Thorigny, président de la Cour des comptes, pour lequel Le Sueur a beaucoup travaillé. L’hôtel Lambert, situé sur l’île de Saint-Louis et bâti par Le Vau, comportait de nombreuses décorations et Le Sueur intervint également dans le cabinet de l’Amour. Ce dernier, résume parfaitement l’état de la peinture de l’époque à Paris. Le cabinet était l’équivalent français du studiolo italien : une pièce privée, destinée au travail, attenante à la chambre à coucher, et qui servait souvent de cadre à une collection d’objets d’art et de curiosités scientifiques. Ces deux pièces suivaient le modèle français traditionnel, avec ses murs et son plafond recouverts de lambris peints dans lesquels étaient encastrées de peintures à l’huile.

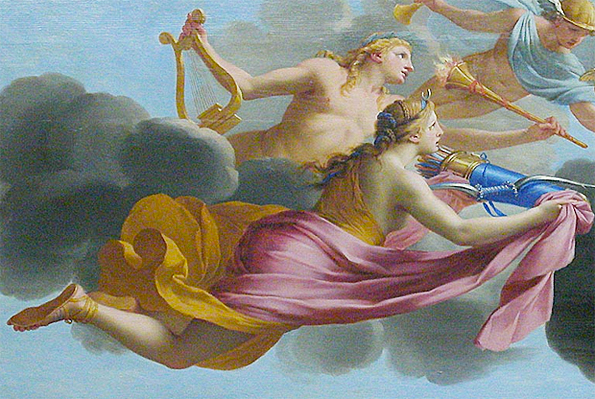

Le Sueur représenta au plafond du Cabinet de l’Amour de l’hôtel Lambert à Paris l’histoire de l’Amour personnifié par Cupidon, le fils de Vénus, cette dernière accompagnée des trois Grâces.

Eustache Le Sueur (Paris, musée du Louvre)

Élève de Vouet, Le Sueur introduit dans la peinture française l’art d’être simple dans la grandeur, vigoureux dans la douceur, bref, de pratiquer un éloge sans flatterie. Ce programme de juste mesure, Le Sueur va le porter, plus rigoureusement que son maître, jusqu’à l’ascèse d’un style attique. On en trouve plusieurs exemples : depuis le Jeune homme à l’épée, type de gentilhomme fier qui sait être en même temps « honnête homme », jusqu’au, illustrant avec un ample lyrisme, fait de légèreté et d’équilibre, un épisode du texte célèbre de Francesco Colonna Le Songe de Poliphile publié en 1499 et traduit en français en 1546.

(Rouen, Musées des Beaux-Arts)

Bibliographie

Chastel, André. L’art français III : Ancien régime. Flammarion. Paris, 1994

Thuillier, Jacques. Du manièrisme romain à l’atticisme parisien. Revue du Louvre. Paris, 1980

Allen, Christopher. Le Grand Siècle de la peinture française. Thames & Hudson, 2004

Thuillier, Jacques. La peinture française au XVIIe siècle. Skira. Genève, 1992

Mérot, Alain. La peinture française au XVIIe siècle. Gallimard. Paris, 1994