Paul Gauguin, l’exilé volontaire

La vie étonnante de Paul Gauguin et sa conception de l’art sont étroitement liées. La puissance de l’élan créateur trouve son meilleur exemple dans l’histoire de cet exilé volontaire que le génie visita si tardivement. Fils d’un journaliste, Paul Gauguin naquit à Paris en 1848 et il est mort aux îles Marquises en 1903.

De mère Péruvienne, il passa les premières années de sa vie à Lima, lorsque son père, pour des raisons politiques, jugea nécessaire d’émigrer, fut naturellement pour le Pérou qu’il s’embarque avec sa famille. La vie sous les tropiques pendant la période le plus impressionnable de l’enfance a dû depuis lors hanter le jeune Gauguin. Lorsqu’il eut sept ans, sa mère le ramena en France pour lui faire entreprendre ses études ; deux ans plus tard, équipé d’un mouchoir rempli de sable et noué au bout d’un bâton, il tenta déjà de partir à l’aventure. À seize ans (1865), il quitte le lycée d’Orléans et s’enrôle dans la marine. Revenu à Paris (1871), employé chez un agent de change, épousa un peu plus tard une jeune Danoise, Mette Gad. Les années passèrent ; cinq enfants et un travail de bureau procédurier, ne laissaient guère de place à la fantaisie, mais cependant et dans son temps libre il s’engagea dans une fervente activité de peintre amateur (paysages traditionnels, têtes d’enfants, sculptures) À vingt-huit ans, il réussit à exposer un tableau au Salon. Il rencontra les impressionnistes et il fut ensorcelé par leur manière qui commençait à être connue. Il exposa avec le groupe et obtint un certain succès. Son style, lié à Pissarro créant sans doute un lien de sympathie entre les deux artistes. En 1883, suivant sa vocation, il quitta son emploi et annonça à son épouse qu’il avait pris la décision de consacrer tout son temps à la peinture. À la fin, lorsque les économies du ménage furent réduites à rien, elle prit le parti de retourner chez sa mère au Danemark, où Gauguin la suivit. À Copenhague, peu enclin à vivre aux crochets de sa belle-famille, il essaya de gagner sa vie comme agent de commerce. Son caractère entier et coléreux ne convenait nullement à ce genre de travail. Un sentiment d’échec, la pensée qu’il perdait le temps précieux dans la poursuite futile de son pain quotidien l’aigrissaient, et il ne perdait pas une occasion de contrarier et de choquer son entourage bourgeois par ses façons de bohémien. Finalement en 1885 il revint à Paris, emmenant son fils Clovis, âgé de six ans et de santé fragile, et laissant les quatre enfants avec leur mère. La vie de Gauguin devint de plus en plus difficile. Contraint de vendre ses tableaux pour vivre, il accepte de travailler comme colleur d’affiches afin de soigner l’enfant. À partir de cette datte, l’échec de sa vie matérielle et familiale le pousse à faire des séjours de plus en plus longs et loin de Paris, puis hors de France (Pont-Aven, 1885-1888, 1889-1890 ; Arles, 1888 ; Tahiti, 1891-93, 1895-1903 où il meurt).

Le personnage du tableau est Clovis, le troisième fil de Gauguin, né en 1879. Le style de cette toile présente de nombreuses affinités avec les œuvres des autres impressionnistes, du manque d’expressivité de l’enfant endormi à la splendide nature morte sur la table, de la disposition des lumières à la répartition des touches.

Enclin à l’aventure et à la sincérité, Paul Gauguin a une toute autre vision de Paris que les impressionnistes. Pour lui, la Ville Lumière est une prison suffocante dont il lui faut fuir. C’est dans la région « sauvage » de la Bretagne que Gauguin peint ses premières œuvres significatives. En juillet 1886, deux mois après avoir participé à la sixième exposition des impressionnistes, il se rend en Bretagne, à Pont-Aven en quête de nouveaux motifs d’inspiration.

Gauguin et la période bretonne

Attiré par les falaises et les landes sauvages du Finistère et la perspective d’une vie moins chère, il s’installe à Pont-Aven à la pension de Marie-Jeanne Gloanec, modeste, mais très accueillante, et où il ne paie que soixante-quinze francs par mois de pension. Le choix de cette localité n’est pas fortuit : depuis vingt ans, ce petit port a attiré de nombreux peintres. Pendant son séjour, Gauguin peint des paysages et, le soir, engage de longues conversations avec les amis et les clients de l’auberge : il peint les jeunes Bretonnes avec ses costumes traditionnels, mettant en évidence leur beauté simple, différente des modèles parisiennes sophistiquées qui fréquentaient habituellement les ateliers des peintres. La rencontre avec Bernard en 1888, lors de son séjour en Bretagne, fut décisive dans l’évolution théorique et stylistique de Gauguin et le fit rompre avec les dernières attaches naturalistes de l’héritage impressionniste. Travaillant avec Louis Anquetin et Émile Bernard, ouvert à des multiples influences (Camille Pissarro, Van Gogh, Puvis de Chavannes) il les assimila avec une rapidité surprenante, mais pour les soumettre, à chaque fois, à sa propre vision qui aboutit au synthétisme : Gauguin pousse d’abord son inspiration dans le primitivisme expressif des calvaires bretons du Finistère, ainsi que dans son goût pour l’art japonais. Ce style (La Vision après le sermon de 1888) aura une influence directe sur les développements du symbolisme et de l’expressionnisme. Il se montre dès cette époque très classique dans ses compositions aux grandes masses équilibrées bannissant tout pathos, mais approfondissant au contraire une dimension mystique (Le Christ jaune de 1889).

Émile Bernard joue un rôle très important dans l’amitié entre Van Gogh et Gauguin : il reçoit les confidences des deux artistes et s’efforce d’atténuer les aspérités de caractère des deux peintres, en jouant les bons offices dans les nombreuses querelles. En gage d’amitié, ils échangent des autoportraits dans lesquels ils s’efforcent de mettre à nu leur âme et leur caractère.

Parti en Bretagne pour trouver « le sauvage, le primitif » et le « ton sourd, mat et puissant » cherché en peinture, Gauguin fut pris au jeu de l’émulation provoquée par le travail de Bernard. Le tableau de ce dernier Bretonnes dans la prairie (1888) et son pendant le Blé noir, au chromatisme complémentaire, pourraient avoir précédé La Vision après le sermon de Gauguin et avoir encouragé celui-ci dans la voie d’une radicalité synthétique.

Il s’agit du plus important des tableaux réalisés par Gauguin pendant son premier séjour en Bretagne, par la perspective inhabituelle de la composition et les innovations stylistiques que l’artiste y introduit, comme l’utilisation décorative des coiffes blanches et des jupes bariolées. Les couleurs délicats, presque pastel, sans ombres ni clair-obscur, élèvent toute profondeur à la scène. Les personnages perdent ainsi leur connotation réaliste et deviennent de simples éléments décoratifs, qui marquent le dépassement de l’esthétique impressionniste et ouvrent la voie aux représentations complexes et raffinées de l’Art nouveau.

En 1887, Gauguin prit la décision de tenter sa chance dans les pays heureux de ses voyages d’autrefois. Avec un autre peintre, Charles Laval, il partit pour le Panama où le percement du canal paraissait aux deux artistes un moyen de gagner de l’argent. Pendant des semaines il creusèrent le sol rocheux douze heures par jour, sans pouvoir songer à peindre. Enfin le krach de Panama les libéra et ils allèrent à la Martinique où les fièvres tropicales eurent bientôt raison des deux hommes et les obligèrent à rentrer en France. De retour à Paris, sans logis et sans argent, Gauguin eut la chance de vendre quelques tableaux et des grès, après quoi il retourna à Pont-Aven. Ses idées avaient définitivement pris forme et il les exposait aux amis et disciples qui commençaient à se grouper autour de lui : « Que tout ce que vous faites respire la paix et le calme », disait Gauguin. « Évitez toutes attitudes animées. Chacun de vos personnages doit être parfaitement statique. »

Dans cette œuvre, la réalité se confond avec l’imagination : l’épisode biblique de la lutte entre Jacob et l’Ange prend la même réalité physique que le groupe de personnes en prière. Les paysannes viennent juste de sortir de l’église où elles ont écoutée le prête qui interprétait une épisode de la Genèse comme une métaphore des luttes de l’esprit humain.

À présent Gauguin est définitivement séparé de sa femme qui s’est installée à Copenhague. Invité par Van Gogh, après un intense échange de lettres, il se rend chez lui à Arles. Il s’agissait de créer une confrérie de peintres. Mais l’harmonie entre eux ne dura guère ; quelques semaines plus tard ils se disputèrent et Vincent, le déséquilibré, après avoir menacé Gauguin avec un rasoir, finit par se couper l’oreille dans un accès de remords. Il revint en Bretagne où il continua son travail intense.

Au Pouldu, de nombreux amis entouraient Gauguin à l’auberge et buvette de Mademoiselle Marie Henry dont il fit le portrait ; tous l’encourageaient et écoutaient ses conseils. La vision après le sermon destinée à l’église de Pont-Aven fut cependant refusé avec horreur par le curé. Gauguin peignait de mémoire ou d’après des notes prises au cours de ses promenades et de ses observations. Il ne cherchait pas à imiter la nature ; d’après lui un artiste doit créer avec les éléments qu’elle offre un monde nouveau. Son but était d’exprimer le mystère qu’il ressentait devant les merveilles de la réalité et pour lui comme pour Van Gogh tout avait un sens ; la couleur et le dessin servaient à porter un message au moyen de suggestions plutôt que de représentations directes. C’était aussi le but des poètes symbolistes qui faisaient partie du groupe où il évoluait.

En 1890 Gauguin logé dans l’auberge de Marie Henry, le promontoire de cette peinture se trouve à l’extrémité ouest de la plage. Gauguin a peint d’autres versions de ce paysage, qui se caractérisent par des formes fortement définies et des aplats de couleurs qui préfigurent son style synthétiste. À l’arrière-plan, il a aussi utilisé, sous une forme simplifiée, son travail symboliste « La perte de l’innocence », peint à Paris pendant l’hiver 1890-1891.

À quelques mois de son premier départ pour Tahiti, Gauguin peignit avec son Autoportrait au Christ jaune un manifeste autobiographique qui constituait aussi un bilan de son parcours esthétique. Gauguin se représente entre deux œuvres réalisées à cette époque et dont il est très fier. Elles illustrent sa double nature, spirituelle et sauvage. À gauche, il représente le Christ jaune inspiré d’un crucifix en bois exposé dans la chapelle de Trémalo, près de Pont-Aven. À droite, le peintre a placé le Pot autoportrait en forme de tête grotesque.

À l’autre bout du monde, à la recherche de la pureté

Après un nouveau retour à Paris où il vendit quelques-uns des tableaux peints en Bretagne, Gauguin à force de démarches obtint une mission gratuite du Ministère des Beaux-Arts. Il devait partir pour Tahiti à ses frais, y travailler et rapporter des tableaux que l’État promit d’acheter. Il arriva à Papeete le 8 juin 1891. Pour gagner de quoi vivre il peint d’abord les portraits des fonctionnaires européens. Il loue une cabane de bambou, au lit de feuilles, enfouie dans la végétation tropicale, devant une lagune bleue. Il vit d’abord avec Titi, une jeune métisse, puis avec Teha’amana, une adolescente de treize ans (il en a quarante-trois), qu’il « épouse » selon le rite tahitien. En avril 1893, Gauguin rentre à Paris plus pauvre et plus malade que lors de son départ. Heureusement pour lui, la mort d’un oncle lui laisse un héritage de neuf-mille francs, avec lequel il peut payer ses dettes et vivre de la peinture sans préoccupations. Grâce aux recommandations de Degas, la galerie Durand-Ruel organise pour lui sa première grande exposition personnelle, du 4 novembre au 1er décembre 1893. Les quarante-quatre toiles exposées – six réalisées en Bretagne, trente-huit à Tahiti -, en plus de deux sculptures, suscitent une très vive réaction. Malgré l’enthousiasme des jeunes nabis et le jugement favorable de Mallarmé, la plupart de la critique et du public, ne comprennent pas son art et reste insensible et sceptique. À Paris, Gauguin veut étonner à tout prix, par une attitude désinvolte et excentrique : il transforme son atelier en un lieu exotique, décoré de peintures et de bibelots polynésiens. Il vit avec Annah, une jeune fille javanaise de treize ans, scandalisant les bien-pensants et éloignant de lui les rares collectionneurs fidèles. Au printemps 1894, il rentre en Bretagne, où il est impliqué dans une bagarre au cours de laquelle il se casse une cheville ; le 23 juin, déçu et amer, il quitte à jamais Paris et embarque à Marseille pour les îles de l’océan Pacifique, où il passe les dernières années de sa vie.

Au mois de septembre 1895, Gauguin débarque pour la seconde fois à Tahiti. Ses huit dernières années de sa vie sont marquées par des hospitalisations. Aux conséquences de la fracture de cheville, aux problèmes cardiaques, aux éruptions cutanées et à l’abus d’alcool, s’ajoute aussi la syphilis. Ce sont pourtant des années d’une extraordinaire créativité pendant lesquelles il réalise bon nombre de ses plus belles toiles. Dans un premier temps, il s’installe avec Teha’amana, puis il vit avec la jeune Pahura, âgée de quatorze ans, dont il a une petite fille qui mort peu de temps après. En août 1901, Gauguin embarque pour l’archipel des Marquises et s’installe dans une des îles méridionales qui s’appelait alors Dominica. Il achète un terrain et y fait construire sa dernière cabane, qu’il appelle « Maison du Jouir », et la décore de panneaux de bois qu’il a sculptés. Il y vit avec Marie-Rose (Vaeoho), une jeune fille de quatorze ans, dont il a une fille. C’est là qu’il réalise ses dernières œuvres comme Le sorcier d’Hiva Oa (1902), Histoires barbares (1902) et Tournesols sur un fauteuil (1901). Son chef d’œuvre et son testament artistique et spirituel est la grande toile D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Dans cette toile, Gauguin réalise une synthèse de sa peinture et de sa vision du monde. À l’automne 1898, elle est exposée dans la gallérie Vollard, à Paris, et impressionne les critiques par ses conceptions artistiques novatrices et son profond symbolisme. L’œuvre est interprétée comme une métaphore de la vie humaine, une opposition entre la nature et la civilisation, l’instinct et la raison.

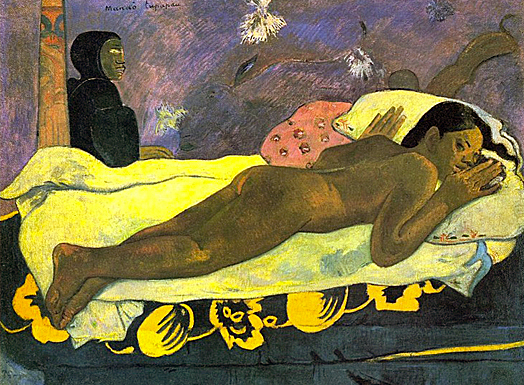

La toile exprime la crainte mystique qui habite le cœur simple de l’indigène permettant d’approcher au plus près le mystère de la croyance, et la silhouette inquiétante de l’esprit des morts revint hanter de nombreuses compositions de Gauguin. Cette toile, figura aux trois grandes expositions qui firent découvrir les premières œuvres polynésiennes de Gauguin, à Copenhague au printemps 1893, à Paris chez Durand-Ruel en novembre 1893 et à Bruxelles à la Libre Esthétique à l’hiver 1894.

Durant la période tahitienne, les rythmes apaisés, la gamme colorée intense mais légèrement assourdie, l’expression à la fois tendre et énigmatique des figures renforcent un caractère mystérieux et intemporel (Et l’or de leurs corps de 1901 ; D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? de 1897). Il pratique avec une non moins grande originalité et un même recours au primitivisme la céramique (Pot anthropomorphe de 1889), réintroduit la sculpture sur bois et pratique la gravure sur bois.

Paul Gauguin (Boston, Museum of Fine Arts)

Les formes simplifiées, les contours géométriques et synthétiques, les contrastes forts des clairs obscurs font allusion à un monde simple et mystérieux, dépouillé de toute forme de conformisme.

Les œuvres peintes durant les longues années ou Gauguin vécut dans le Pacifique offrent d’une part l’image d’un monde lointain, de l’autre, l’expression symbolique d’une pureté naturelle et morale présumée. Les couleurs fortes et insolites de la nature, les corps nus et bruns des indigènes, la richesse d’une végétation luxuriante forment un décor inhabituel pour des Européens. L’écho de cette épopée à travers les océans, à la recherche d’une sorte d’Éden mythique, a parfois déformée l’image de son primitivisme, qui est en réalité un exotisme cultivé. En 1901 le peintre sent que la fin de sa vie est proche et médite sur le mystère de la mort. Dans Le gué Gauguin représente un personnage sur un cheval blanc, couleur associée au deuil dans les îles, évoquant un « tapapau » un démon polynésien, qui accompagne dans l’au-delà le jeune homme sur le cheval noir, auquel l’artiste s’est sans doute identifié. Les critiques ont identifié de nombreuses ressemblances avec Le cavalier, la mort et le diable, une célèbre eau-forte de Dürer, dont le peintre possède une reproduction qu’il a collée au dos de son journal Avant et après.

Être torturé, dépressif et solitaire, il connaît à partir de 1898 une certaine reconnaissance. Son art, décisif pour les nabis et la naissance du fauvisme, anticipe d’une génération l’attention pour le primitivisme des expressionnistes allemands et des cubistes, et permet de connaître les débuts de peintres comme Hodler, Jawlensky et Kupka.